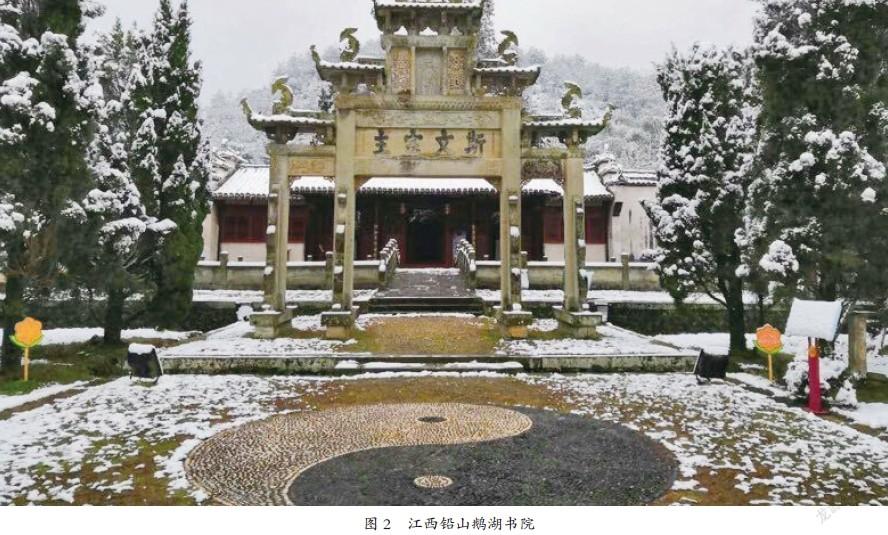

东南三贤与鹅湖之会

王立斌

南宋孝宗乾淳时期有很优容的政治环境,是中国思想史上发展的一个巅峰阶段,朱熹有力推动了道学派的扩容。浙、闽、湘、赣四大门派,其中江西以陆氏兄弟为代表的心学已成雏形。因为心性各派的观点有所差异,所以促使了理学思潮和书院制度上的密切关系,各自都为了振兴儒家学术的思想道统,并建立起一个以儒家伦理为核心,并兼收佛道两教宇宙论和思辨方法的理论体系。他们就各自利用书院作为自己的学术基地和教育载体。使书院得以蓬勃发展和延续传承。

东南三贤

东南三贤是对南宋三位理学家吕祖谦、朱熹、张栻的并称。乾道三年(1167)朱熹带着诸多教育改革的理念思想不远千里从福建崇安启程,由学生范伯崇、林择之随行,至九月初抵达湖南长沙,与当时主教岳麓书院的张栻相会讨论思想教育的学术问题。张栻是湖湘地方学派,认为“心为己发,性为未发,与此相应”,在进德之序上提倡先察识后持养,朱、张会讲的主题是“中和之辩”。以朱熹接受湖湘学派的“性为未发,心为己发”,“先察识后持养”等观点而结束。两年之后,朱熹的一些学术观点又发生了变化,而张栻后来的诸多观点也接近于朱熹。这样朱、张形成了统一战线,影响了当时南宋朝野。而张栻因调任静江帅府,暂离岳麓书院,未与淳熙二年东南三贤与江西学派的鹅湖之会。

淳熙二年(1175)4月,吕祖谦再带潘淑昌从婺州启程前往武夷山崇安五夫里同朱熹相会,用了四十天的时间,共同合编了一部我国哲学史上的第一部《近思录》辑稿,全书共分十四卷,六百二十二条。分别从周敦颐、张载、程颢、程颐的著述中摘取。这部书作为弟子后学入圣门的必读之书,构筑了一个完整的理学体系。

对陆九渊的心学,吕、朱、张的态度并不同,张栻把陆九渊的心学直接看成是一种如佛说一样的邪说,淳熙元年他在给朱熹的信中第一次明确表示了这种看法:“蕲州之说浅陃不足动人,自是伯谏天资低所致;若临川其说方炽,此可虑者。”吕祖谦的态度比较折衷,他因为也曾向无垢问学而同陆氏兄弟有一种精神上的共鸣。吕祖谦并不以为陆氏兄弟之学是异端邪说,反而一再称赞陆务实、笃实。所欠的只是成就之。朱熹的看法同张栻比较接近,到淳熙元年他对陆氏兄弟的看法明确起来,他在同张栻、吕祖谦论心说的通信中两次提到陆九渊,直以陆九渊的心学为禅学。

鹅湖之会

淳熙二年(1175),朱、吕、陆的鹅湖之会就在吕、朱、二陆四人这种微妙交织的思想矛盾关系中开始了。极有意味的是当朱、吕两人在寒泉精舍统一思想时,陆氏兄弟两人在会前也先做着统一思想的工作。兄弟两人本来思想也不完全一致,在朱、吕来到鹅湖前一天,陆九渊对陆九龄说:“伯恭约元晦为此集,正为学术异同,某兄弟先自不同,何以望鹅湖之同?”经过一天的辩论,最后陆九龄完全倾向了陆九渊,表示“子静之说极是”。又经过一夜思索,陆九龄把两人的基本看法酝酿提炼成一首诗,第二天一早便吟给陆九渊听:

孩提知爱长知钦,古圣相传只此心。大抵有基方筑室,未闻无址忽成岑。

留情传注翻蓁塞,着意精微转陆沉。珍重友朋相切琢,须知至乐在于今。

在会见前,陆九龄之被陆九渊所说,正如吕祖谦之被朱熹所说一样。陆九渊对陆九龄第二句犹不甚满意,他一路上想好了一首和诗。到了鹅湖寺与朱熹、吕祖谦相会,论辩从吕祖谦先问起陆九龄别后学问新功開始,陆九龄诵读了自己这首诗,才读到第四句,朱熹就对吕祖谦说,子寿早已上了子静船了也!接着朱熹同陆九龄展开了论辩,陆九渊插上来说:“某在途中和得家兄此诗。”他便诵读了自己的和诗:

墟墓兴衰宗庙钦,斯人千古不磨心。涓流积至沧溟水,拳石崇成泰华岑。

易简工夫终久大,支离事业竟浮沉。欲知自下升高处,真伪先须辨只今。

当读到“支离事业竟浮沉”时,朱熹顿时脸上变色。诗读结束,朱熹显得很不高兴,第一天的论辩也就到此暂告休会。在第一天中,朱熹和陆九渊的矛盾已经全部摆出。陆氏兄弟的诗都是从道在吾心出发主张简易的发明本心,而反对朱熹的格物致知,读书穷理。陆九龄认为,“孩提知爱长知钦”是本自《孟子》的“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。孩提之童,无不知爱其亲也;及其长也,无不知敬其长也。”是借孟子的良知良能论述陆九渊的心即理、本心自善,同陆九渊说的“孩提之童,无不知爱其亲;及其长也,无不知敬其兄。先王之时,庠序之教,抑申斯义以致其知,使不失其本心而已。尧舜之道不过如此。”如出一口。所以诗的第二句便落到“古圣相传只此心”,陆九渊对这句诗“微有未安”,是因为他认为人人皆有此本心,不独“古圣”才有,他用“斯人千古不磨心”纠正了陆九龄的看法。同发明本心相反的是朱熹的读书注经,陆九龄用“留情传注翻蓁塞”微讽朱熹的好作经注传疏反使本心芜塞,而以“着意精微转陆沉”慨叹尧舜孔孟发明本心的精微之学千年来的沉沦埋没,不被人知,隐然有以陆九渊上接尧舜孔孟心学道统的用意。但他诗中并没有提到如何发明本心。陆九渊的“涓流积至沧溟水,拳石崇成泰华岑。”便道出了发明本心的方法,认为保此本心必须“日夕保养灌溉,使之畅茂条达。”“根本苟立,保养不替,自然日新,所谓可久可大者,不出简易而已。”这两句诗本自《中庸》,原是《中庸》用来论述天地之道的博厚高明悠久,陆九渊借用来说明发明本心必须诚,保养以诚,至诚不息,便可久可大,成己成物,这就自然接上了《易·系辞》说的“乾知大始,坤作成物;乾以易知,坤以简能;易则易知,简则易从;易知则有亲,易从则有功;有亲则可久,有功则可大;可久则贤人之德,可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。”所以他以自己的发明本心为博悠。

鹅湖论辩讲学就在这种比较缓解的气氛中进行到六月八日,朱熹、吕祖谦和二陆才分手各归。十日的鹅湖之会并没有达到“会归于一”的预期目的,反而暴露了朱熹理学与陆九渊心学从本体论到方法论横亘的一条难以弥缝的鸿沟,给两人的学术见解留下了一道潜在的裂痕。但鹅湖之会在当时却一方面使他们各自对对方的思想及其分歧有了进一步的认识,另一方面也促使他们各人对自己的思想进行自我反省。鹅湖之会后朱熹和陆九渊都表示要考虑对方观点,克服一己之偏的意愿。吕祖谦归婺后,在给邢邦用和陈亮的信中对这次鹅湖之会的论争作了一个总的评价:

“某自春末为建宁之行,与朱元晦相聚四十余日。复同至鹅湖,二陆及子澄诸兄皆集,甚有讲诲之益……讲贯诵绎乃百代为学通法,学者缘此支离泛滥,自是人病,非是法病,见此而欲尽废之,正是因噎废食。然学者苟徒能言其非,而未能反己就实,悠悠汩汩,无所底止,是又适所以坚彼之自信也。”(《吕东莱文集》 卷四 《与刑邦用》 书一。)

理学境界:旧学商量加邃密,新知培养转深沉

但是在鹅湖之会后,朱熹最急要做的事却并不是同陆九渊争较是非,而是同吕祖谦、张栻在经学上继续展开交流讨论,总结自己的经学四书学著述。乾淳以来朱吕张三人各自相繼写出一批经学著作,各自的经学体系都大致完成,从张栻往桂林任广西帅后,朱熹更多同吕祖谦进行交流讨论,但寒泉之会,鹅湖之会上,许多经学的具体问题都还没有来得及交换看法,而朱熹总不稳定的经学思想在鹅湖归来后又在不断的自我反思中发生新的变动、飞跃,使他感到又有同吕祖谦再见面讨论的必要。

还在鹅湖之会时,吕祖谦就约定朱熹两人在秋间共游天台,再相聚讲论学问。从鹅湖归后他继续埋头在山间著述,七月,他在芦峰云谷的晦庵新居由蔡元定经营全部落成。吕祖谦与朱子书一首“子静留几日,鹅湖气象,已全传否?若只就一节一目上受人琢磨,其益经不大也”。朱熹答东莱书一首:“子静旧日规模终在其论为学之病。”

白云舒卷的云谷之上,三间草堂晦庵面对两峰壁立,俯瞰石池,庵前隙地种植桂椿兰蕙,庵后结茅为庐,四处不过点缀一些石台于山涧云岩之间,简陋的山舍书屋却得幽邃古朴的自然之趣,成为朱熹新的徜徉山林著书吉道之所。晦庵新居落成后,朱熹开始常同好友弟子游山,同山中道友放论,同田中老野夫农畅谈,晦庵也成了学者的问道圣地。这一年秋间他作的一组十二首云谷诗,全面描述了自己在云谷庵的读书著述生活,其中有《讲道》《修书》二首吟道:

高居远尘杂,崇论探杳冥。亹亹玄远驶,林林群动争。

天道固如此,吾生安得宁!

绸书厌尘累,执简投云关。灵钥启玄秘,萧斧锄幽奸。

书成莫示人,留置此山间。

朱、吕、陆的鹅湖之会,把整个思想史、学术史提高到了国家层面,甚至影响到世界周边国家,使南宋书院与理学一体化发展空前壮大。

鹅湖之会,朱陆双方各持己见,甚至有些情绪化,未能在为学宗旨上达成一致意见,结果不欢而散。但朱熹与陆氏兄弟之间的学问道谊并未由此中断。元晦归后三年,乃和陆氏兄弟前诗云,“德业流风夙所钦,别离三载更关心。偶携犁杖出寒谷,又枉篮舆度远岑。旧学商量加邃密,新知培养转深沉。只愁说到无言处,不信人间有古今。”离别三年,朱熹依旧关怀和钦佩二陆的德业流风,同时坚持着自家的学术立场。他认定旧学需要研究,新知要培养,皆不可废而要两气之。这位理学大师在岑岭寒谷间潜心学问,自信原有的学术见解(旧学)通过商量研讨更加深邃严谨;而事过境迁,对理学境界获得更加深沉稳健的新的体认(新知)。诗中最后“只愁”一句,暗含了朱子对象山心学近禅的批评,表明朱熹对象山心学的看法并未改变。《象山年谱》淳熙七年条录朱元晦与林择之书云:“陆子静兄弟,其门人有相访者,气象皆好。此间学者,却与渠相反。初谓只在此讲道渐涵,自能入德。不谓末流只成说话,至人伦日用最切近处,都不得毫末气力,不可不深惩而痛警之也。”言中之意,似肯定象山以“尊德性”为入道之基的为学宗旨,而对自己门人为学不能切己用力有所批评,表明朱子对象山心学之得力处也有一定的认可。

作者系江西上饶市鹅湖书院原副主任、鹅湖书院原院长,中国书院学会副会长