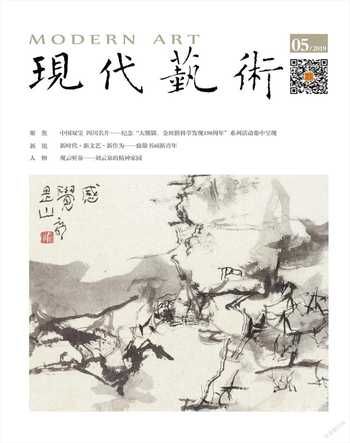

观云听泉

高虹

刘云泉

1943年5月出生于四川省射洪县洋溪镇。

1960年至1970年在四川美术学院附中、本科绘画系版画专业攻读。

曾任中国书法家协会第二、三届理事,第三至七届创作评审委员会委员,四川省文联常务委员,四川省书法家协会常务副主席兼秘书长。

曾参加全国第一至八届书法篆刻展览,参加多次国际艺术展和应邀作交流访问。

曾荣获中国书协“中国书法艺术荣誉奖”。

相见柴门——刘云泉书画作品展

开幕时间:2019年4月19日(星期五) 下午3:00

展览时间:2019年4月19日——5月13日

展览地址:成都杜甫草堂博物馆

早年听说过京城一位老作家的趣事。每天早上,老人都如小学生一般,斜背书包出门,独自一人到离家数站地的空置房间,完全不受俗世的干扰,潜心于他的读书写作。

而今在成都,这样的风雅之事有了一个现代升级版。白发白须的书画家刘云泉,每天早上离开处于成都闹市地带的家门,自驾越野,油门一轰就上了光华大道,不久便驶出三环,途经黄田坝、穿过文家场,都市的繁华在窗外飞速退却,人世的喧嚣渐渐从耳畔消减。只觉万丈红尘抛却在了身后,千里绿野却充盈进了眼眸,数十分钟后,车子已泊在了成都西郊一处名叫芙蓉古城的宅子里。

在这所偌大的绿荫掩映的宅子里,在一片能够听到树叶悄然落下的静谧中,云泉先生开启了自己笔墨生涯新一天。只有来到这里,自己才算是真正的活着,而且活得那么快乐自由,怡然自得,不由就吟上几句:“每天都高兴,听泉又观云。时间秒秒过,快乐笔笔生。”

沏上茶,调好墨,提笔写上一幅:最大享受是隐悦,腾出精力爱江山。

或者画上一幅:山中自养神,卧云道酬勤,幸福是独处,总是不开门。

其实也并不是总不开门,而是异类叩门门不开,友人不邀会自来。云泉先生这处题名“锄园”“朵庐”“八阶堂”的宅子正是一个呼朋引类、喝茶聊天、品诗说艺的好去处。在这个地方经常聚集着文人作家、诗人画家、收藏者、爱艺人以及八方有心访客,惟独不见一种人,那就是官员,如果本来就好艺术的官员除外。为此云泉先生有一字幅正是最好说明:环外西墅静寓,扁豆南瓜自栽。柴门不扫不掩,知己不邀自来。

读云泉先生的这类字画,总会引人发些思古之幽情。你不会不联想到杜甫在成都草堂留下的著名诗句:“舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。”

而那句“总是不开门”,又让人自然想起白居易著名的诗作《不出门》:不出门来又数旬,将何销日与谁亲?鹤笼开处见君子,书卷展时逢古人。

云泉先生的宅子里没有养鹤,却养了龟。在院落的一处,专门为七八只龟辟出一块适宜其栖息的湿地,蓄了泥沙搭了假山,还颇为体贴地设计了洞穴石丛,时时去查看它们生活可好?还有何需要?

龟们显然并不领主人的情,经常躲着懒得露面。主人只好叹道:朵庐养龟,龟隐难见。此幅中的龟字十分醒目,哪怕就是一个不识汉字的歪果仁也能一眼认出,美极妙极,是云泉风格的经典体现,既厚朴,又天真,既沉拙,又灵动,真是象形与写意同在,古意与稚趣皆备——这怕是云泉先生经常去探望龟们而得到的真传吧?

不管是早年京城的那位老作家,还是现在蓉城的这位书画家,都给我们提供了人类的某种标本,向我们展示着有这么一类人,总是不那么甘于日常生活。他们无法在现实的、物质的、琐屑的社会中长时间驻留停滞,他们在红尘万丈中总是缩头缩脑而总是神游到自己所心仪的那个世界,总想着要跳出人际茶、世井酒的瓶瓶罐罐,兀自来到一处安静的、可以妥善安置身心的所在,在舒展四肢的同时,更多的让思想出游,灵魂出窍。

这就是文人们常说的那个“精神家园”了。只是在更多文人那里,精神家园的存在是无形的,或许一翻书就能打开,一提笔就能进入,甚至一闭眼就能神游。云泉先生则把自己的精神家园物化为一座园子,不能不令人心生羨慕而神往之。

早年读周作人的文,有一段话是这样——我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的——虽然是无用的装点,却是愈精炼愈好。那么多关于人的精神世界的著述中,这段话把精神世界说得最真实贴切,最接地气。不用过分拔高和神化精神世界,不用摆出高蹈和超脱的范式,只要你内在充盈,你的精神世界或许就是那一缕夕阳,那一枚青果,那一抹余香。

而精神真的需要一座园子。他可以是作家史铁生的地坛,也可以是画家刘云泉的锄园。云泉先生不就在这锄园中耕耘着自己的书画生命吗?

前些年手里编的一本纯文学杂志改版,封套需要文学以外的各艺术门类支持。稍作考量,我毫不犹豫地把全年的封二留给了刘云泉先生,去约请他给杂志专供一批小品书画。回想起来,在诸多书家画家中选择了去向刘云泉先生求稿,和一个作家选择了什么样的题材进行创作有相似之处,在其行为背后肯定是有原因的。

首先当说的是刘云泉先生作品本身有一种气质引人注目,那就是他的这些书画小品,总带有难以名状的天真之气。也许是一千个读者就有一千个哈姆雷特的原由,我总能从他的画中读出清新、率性、天然和本真来。一般来说,以文字为生的作家们大都喜欢往深刻里钻,偏爱往沉重方向造。但在我看来,把一个大家都懂的常识说得轻快而明朗,风趣而有意思,应该比晦涩吃力地表达着哪怕再深刻的思想来得重要。作家们都推崇大师级的小说家卡尔维诺,他说:“我的写作方法一直涉及减少沉重。我一向致力于减少沉重感:人的沉重感,天体的沉重感,城市的沉重感……我一向致力于减少故事结构和语言的沉重感。我认为轻是一种价值而非缺陷。”

是的,正是出于这种致力于减少沉重的动机,一本文学杂志已然承载了作家诗人们那么多的雄心和高蹈,容纳了那么多的复杂和深刻,所以就需要天真一点、清新一些的画品来均衡一下这份沉重、平抑一下这份野心了。就此而言,刘云泉先生的小品画是再合适不过了。

刘云泉先生小品字画面目清新脱俗,骨骼清奇俊朗,对于一本满页文字的文学刊物真的能够起到对冲和缓的作用,这就是选择的第一个理由。

除了写字画画外,刘云泉先生还经常愿意提笔为文。他喜欢和擅长题词画作,或者给画作字幅来一则配文,二者互为呼应,相得益彰。喜好作文、愿意与文学结缘,这就是选择他的第二个重要原因了。如果说上述第一个原因可以名之为错位的话,这第二个原因应该算是对位了。

美学理论说,不同的文艺类别中存在着一种“通感”,有了这种通感,各类艺术是可以互为相通的。但在实践的范畴上,艺术门类的跨界并不多见。毕竟术业有专攻,我们通常见得多的是不说话的画家,只认谱的作曲家。像刘云泉先生这样自画自题、可以自由穿梭于绘画与文字之间、使自己字画作品能够得到更丰富的拓展和外延,在书画家中并不是很多。

而且,刘云泉先生对待文字的態度十分郑重,他的这份真诚甚至在我心里激起了一种久违的感动。我答应刘云泉先生不轻易改他的文字,自然不是出于玩笑式的“书画家写错别字的特权”,而是发现刘云泉先生写作时,或许是换了位置的缘故,来到一个相对来说不是特别熟悉的园地,下笔比他的绘画书法来得更为小心慎重了,简直说得上句斟字酌,这样出来的文字自然不可能留下多少编辑修改的余地。

刘云泉先生的文字,让我想起了几多作家写作之余也画上几笔,那画作自然多不能以功底论,但也是因为换了个位置便认真,一认真就本真,就可爱,也就弥足可贵了。

选择刘云泉先生的理由还多,但我愿意把这个列为第三个,那就是他有脾气,一种和作家诗人骨子里十分相通的耿介之气,狂狷之气。这个话题涉及到一个文人作家的身份意识,一个知识分子的立场、理性判别能力以及内心的尊严感,展开说来话太多,不如来个要言不繁,用他自己的配文小品,便足以明其心志了:

假设我不是人,是个动物,是株植物,动物植物千万种,我会选择做什么?选来选去选择做乌龟,做仙人球。

乌龟有甲,缓动平安,不动无恙。听一位同学讲了一个真实故事:有人无意中把乌龟当作石头垫在床脚下,压了两年,床不动不摇,龟不哼不动,龟儿子活得尚好。听了这个故事,我增加了一方闲章,印文:龟孙。

做仙人球也好,圆而不滑,有刺特立,无畏者接触似针灸对穴,保健舒筋。

仙人球放在案头上,还可释放负离子,馨之木脑,怡之倦心。