MRC储层改造技术及其在海上油田的工业化应用研究

匡腊梅 邹信波

摘 要:海上油田的低渗油气藏因经济门槛产量限制,使传统储层改造工艺手段在海上油田应用受限。MRC(油藏最大接触位移)储层改造技术可以增加泄流面积,平衡油水流动,实现天然水驱范围的立体延伸,从而降低单井含水,延缓含水上升速度,提高特高含水老井井控范围剩余油资源利用程度。通过对MRC储层改造技术的不断创新及优化升级,成功将该项技术由单支井眼的位移分支改造向多分支井眼位移分支改造,从中低含水井改造向特高含水井改造,并进一步向MRC改造(MRC储层改造井二次MRC储层改造)发展。通过大修增产措施实现降水增油,极大地延长了低渗储层低产油井寿命,同时“短、平、快”上产的特点已使该项技术在海上油田挖潜领域实现工业化应用。

关键词:水平井;低渗储层;储层改造;悬空划槽

中图分类号:TE242 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2019)07-0142-05

Abstract: The application of traditional reservoir modification techniques in offshore oilfields is limited due to the economic threshold production restriction of low permeability reservoirs in offshore oilfields. MRC (maximum reservoir contact) reservoir modification technology can increase drainage area, balance oil and water flow, and realize three-dimensional extension of natural water drive range, thus reducing water cut of single well, delaying water cut rising speed, and improving the utilization degree of remaining oil resources in well control range of super high water cut old wells. Through continuous innovation and optimization and upgrading of MRC reservoir transformation technology, the technology has been successfully transformed from single well displacement branch to multi-branch well displacement branch, from medium and low water cut well to ultra-high water cut well, and further developed to MRC power transformation (MRC reservoir transformation well for reconstruction). Through overhaul and stimulation measures, precipitation and oil production are increased, which greatly prolongs the life of low-yield oil wells in low permeability reservoirs. At the same time, the characteristics of “short, flat and fast” production have made the technology realize industrial application in the field of offshore oil field tapping potential.

Keywords: horizontal well; low permeability reservoir; reservoir transformation; suspended grooving

中國海上油田低渗储层油气资源,因工程、设施及开采设备投入差异导致经济门槛产量受到限制,使诸多传统储层改造措施工艺在海上油气田应用受限[1,2]。典型的如水力压裂技术是陆地油田应用广泛的储层改造措施,而南海东部海上油田普遍具有层位多、油水交互存在、水体大、能量充足等地下条件特点,导致压裂工艺应用受限,尤其是压裂后若形成垂向裂缝直接沟通油水层将带来灾难性后果,同时突破地面条件限制实现平台化压裂。南海东部海上油田边底水能量充足,采用天然能量开发,目前,老油田经过长期高速开发,采出程度高,剩余油分布零散且规模小,挖潜难度大,井间剩余油规模小,且井网密度较大,采用调整井挖潜经济效益风险高。目前仅有少数薄层、浅层、深层等储量规模不大的边际油层未动用,采用调整井挖潜经济效益差。

由于海上平台井槽有限,仅依靠侧钻调整井的油井泄流通道有限,挖掘井间剩余油田难度较大[3]。从陆丰及惠州区域油田低渗储层开发现状及存在的影响油田剩余油挖潜及合理开采的主要问题出发——低渗储层存在泄油面积小、平面波及效率低;低渗储层存在液量瓶颈,高含水后产油量极低的现象,如何充分利用老井眼进行储层改造,以提高体积波及效率,达到降低老油田综合含水率,提高低渗储层产能的目的,实现油田稳产和增产,同时进一步降低成本,已成为油田发展的必由之路。

1 MRC储层改造技术及其矿场实践

南海东部海域多数油田都已进入油田开发中后期,面临采出程度高、单井含水率高、稳产难度大等现实问题。近几年常用的挖潜措施如换大泵提液、补孔、堵水、酸化解堵、中间相解堵、二次完井调层、高能气体压裂造微裂缝、超深穿透射孔等多项挖潜措施,有效缓解了老油田的综合递减,延长了油田经济寿命,并提高了最终采收率。而面对特殊井况,如LFG13-1油田29H1井水平段泥岩垮塌,有效井段急剧减少、日产水平接近侧钻产能,常规措施无能为力,只有突破常规,跳出如侧钻、堵水、补孔等传统挖潜手段,才能最大限度激活油井,满足改造增产的特殊要求。

1.1 MRC储层改造技术

生产井MRC储层改造技术由分支井概念发展演变而来,是在现有生产井井筒内,从裸眼水平段合适位置,通过悬空划槽的方式,派生若干分支位移井眼,不下入任何完井管串,通过裸眼完成,增加产油量的增产措施技术。近年来,该技术应用在老井挖潜领域,成为极有效的增产措施。沙特Shaybah油田最早把MRC储层改造技术应用于在生产井[4,5]。海上平台井槽有限,油井泄流通道有限,挖掘井间剩余油难度较大,利用MRC储层改造技术改造在生产水平井可实现一井多向采油,获得最大体积波及效率,实现控水增油效果,最大限度地提高采收率。此外,对于低渗、物性致密且构造边部井控程度有限的储层,经过一次MRC储层改造的油井仍有未触及到的剩余油区可挖潜。可再次通过增加油藏接触面积挖潜剩余油,提高低渗油井的产液和油量。这种在一次MRC储层改造井的基础上再次MRC作业的改造,称之为MRC幂改造。

MRC储层改造技术适应性强,在新老油田的低孔低渗油藏、重油藏、多层薄油藏、裂缝性油藏、多断块油藏以及煤层气开发层面均可通过提高井眼与油藏接触面积,增加泄油面积,提高油井生产能力,降低油田开发成本,减少泥浆和岩屑排放,减少环境污染。

1.2 矿场实践

LFG13-1油田29H1井因井壁泥岩垮塌,产液量和产油量急剧降低,接近废弃产能。若无任何储层改造手段,井控储量最终采出程度仅18%。按照常规做法,油井产量低至废弃产量即侧钻,而该井若直接侧钻替代井,钻头所达距离至少远至500~1 000m,将造成原井眼近井地带剩余油资源浪费,替代井无法完成这部分剩余油动用。侧钻若钻遇老井眼,还将再次面临泥岩层垮塌的工程风险。此外,侧钻作业周期长、费用高。

该井所生产的α层渗透率较低,水平井段的有效泄油半径有限,只能通过增加在生产井的油藏接触面积,才能有效挖潜近井地带的剩余油,若施工单位轻易选择侧钻将造成不必要的资源浪费。经研究论证,突破常规增产工艺思路,选择在通井过程中适当“绕行”增大泄油面积,把MRC技术移植至大修方案,即在29H1老井眼基础上通过MRC技术沟通被垮塌泥岩所埋井眼(见图1),能够最大限度地动用原井眼控制区域内资源,延长油井生命周期,同时,还能够避免再次穿入泥岩层,使用随钻测井工具,规避风险。

1.2.1 方案优化及实施。为尽量找回泥岩垮塌填埋的390m井段,确保油藏最大接触面积,设计派生两个分支:MRC1从3 334~3 893m,分支有效长度559m;MRC2从3 585~3 850m,分支有效长度265m。通井作业完成两个分支,MRC1分支559m,MRC2分支265m,加上原井眼有效井段240m,该井有效井段达到了1 064m。这样大大增加了油藏泄油面积,达到了增加产量的目的。MRC储层改造方案现场实施作业工期16d,成功化解了实践过程中面临的三大挑战。

1.2.1.1 确定油藏接触位移分支尺寸。若侧钻,井眼尺寸一般选择8″1/2,套管开窗下入7″套管,打6″裸眼段。该井所生产的油层薄仅0.5~2m,鉴于地质要求控制水平段轨迹在距储层顶0.5m以内,派生的双分支最终均选择6″井眼。在6″水平井眼应用MRC技术在亚太地区尚属首次,无任何作业经验可以借鉴,老井眼无任何可以利用的通井路径条件,划槽难度大。現场实施完全依靠钻具自重,最终实现划槽并偏离老井眼。

1.2.1.2 工具选择。原计划借助盘管工具完成划眼,鉴于井眼较小,存在循环困难问题,最终决定使用钻头。6″井眼采用4-3/4″工具和3-1/2″钻杆组合,钻具重量轻,为保证划槽成功率,优选带1°弯角的马达和牙轮钻头。1°弯角的马达造斜率在3°~8°,对比1.2°和1.5°的弯角,既能满足划槽要求,又能避免因造斜率过高,导致轨迹穿过储层。选择牙轮钻头,以保证马达工具面稳定,防止因钻具震动太大,导致划槽时间长,甚至不成功的情况。基于工具优选原则,MRC1划槽一次性成功,累计耗时20h,成功偏离老井眼。

1.2.1.3 储层保护。施工单位完成MRC1钻井作业后进行破胶,若破胶后漏失量达40桶/h,则破胶成功。替入60桶Perfflow暂堵剂后,漏失量降为零;MRC2完成后,采用完井液顶替井筒泥浆,进行第二次破胶。根据经验选择Perfflow暂堵剂,在作业过程中,向已打开的分支替入暂堵剂,形成暂时的屏蔽作用,可以避免下一分支划眼返出的泥浆、岩屑进入该分支产生漏失,造成储层污染。

1.2.2 应用效果。该井实施MRC储层改造措施作业后,将日产油量提高到235m3/d,含水率降低到17%,产量提升5.8倍,生产稳定,一年内累计增油5.6万m3,平均日增产原油154m3/d,增产效果显著。同一油藏、同一位置、同一水平井眼、不同水平段长度的产能相差较大,表明MRC储层改造技术能够明显提高单井产能,最大限度地动用原井眼控制区域内资源。

MRC储层改造工艺试验井挖潜成功后,扩大目标井的选取范围,尝试从低含水井到高含水井,从常规水平井到多分支水平井。矿场推广试验16MH井,该井为一口高含水双分支水平井,生产层位也是低渗SL1小层。投产初期产液327.8m3/d,含水3.8%,作业前日产液254 m3/d,日产油16 m3/d,含水达94%。

依据油藏潜力研究结果,制订该井的MRC储层改造方案,保留老井眼,从原井水平段悬空划槽派生两个位移分支,目的层仍为SL1小层。措施后日产油143 m3/d,含水降至65%。MRC新分支井眼含水为老井眼的2/5,产油量为老井眼的12倍,挖潜效果显著。

该井的矿场实践表明,MRC储层改造分支深入濒临废弃的老井眼周围,在增大油藏接触面积的同时,也起到平衡油水流动,降低单井含水,延缓含水上升速度的作用,更有利于施工单位充分挖潜剩余油,提高油井最终采收率。

2 MRC儲层改造技术在海上油田的工业化应用

南海东部海上油田部分油气藏储量规模大,埋藏较深,属低渗透油气资源,受自身储层条件和工艺技术制约,已开发油田出现采出程度低、产量低、生产成本高、经济效益低等特征,而国内对海上低渗透储层还缺乏有针对性的开采工艺。在海上油田成功应用生产井MRC储层改造工艺技术,对广大低渗透储层的挖潜与开发具有重要意义。

2.1 工业化应用的挑战及关键技术

工业化应用面临一系列技术挑战,首先地质上因井网多次加密后,油水关系复杂,剩余油刻画难度大,挖潜的油砂体厚度薄,储层非均质性强,有效储层连续性差;另外,工程上因老井眼条件限制位移分支派生点选择空间小,悬空划槽难度大,接触位移分支储层保护难等。经过研究攻关及实践形成了从精细地质油藏描述、剩余油刻画、高效悬空划槽、位移分支精准导向、位移分支独立完井和储层保护等独具特色的系列技术。

2.1.1 精细地质油藏描述技术。为保障生产井井控范围内零星剩余油分布研究的可靠性,施工单位通过分析沉积研究、小层精细划分、砂体精雕细刻、精细夹层刻画等精细储层表征的研究成果,解剖储层砂体内部结构及分布范围。

2.1.2 剩余油刻画技术。零星剩余油研究是能否实现MRC实施效果的保障和基础。施工单位在已钻探井、评价井、开发井、补充井和调整井多口的基础上,综合地震、测井、地质与油藏的精细研究后,能够获得代表地下真实情况的精细动态油藏模型,为零星剩余油研究提供了重要保障。通过数值模拟、动态监测及动静综合分析确定剩余油可能的分布区域及规模,保证了剩余油刻画的准确性。

2.1.3 高效悬空划槽技术。MRC位移分支从老井眼分离通过悬空划槽,工作原理是靠钻具自重在下井壁划槽。一般供划槽使用的油层段较短,在施工过程中采用控制进尺速度,选用带弯角的马达钻具及牙轮钻头以稳定住工具面,保证一次划槽成功率。划槽时加密测斜次数,计算夹壁墙厚度,判断新老井眼分离程度,形成划槽窗口后在垂直和水平方向上迅速产生分离,防止坍塌。通过控制起下钻速度、使用刚性小的钻具结构和提高泥浆防塌性能等措施,减少对夹壁墙的损坏。当成功划槽出去后再恢复正常的进尺速度,在施工过程中预先为下一分支划槽做好埋伏,当本分支完成后,起钻至埋伏点再继续进行下一分支的工作。

2.1.4 位移分支精准导向技术。水平轨迹控制能够保证MRC工艺的实施效果,是工艺实施成功与否的关键。与常规钻井作业一般要求轨迹尽量靠近油层顶部的理念有所区别,在MRC改造作业地质导向过程中,施工单位要追求更好物性的储层。作业储层较薄时,随钻难度大,随钻地质师必须实时控制,精确制导,保证尽可能长的有效井段。

施工单位在作业过程中要坚持防碰控制,依据防碰报告提示的参考井和邻井之间的危险点,密切关注井眼接近危险的方向,接近防碰危险点时,控制机械钻速观察通井参数变化情况,做好防碰计算。一旦两井的距离处于危险范围,必须加密测量以确认两井未发生碰撞。只有离开碰撞的危险范围后才能恢复机械钻速达到正常水平,全速钻进空间分离距。此外,施工单位还应规避MRC位移分支井眼进入上层泥岩段或下部水层的风险。通过落实详尽的地质资料,实时优化井眼轨迹,有效规避该风险,24h监控轨迹及地质导向参数;兼顾油藏要求和作业现场情况,避免油藏要求和作业参数持续扭矩高、狗腿度大等矛盾,实现作业效果最大化。

2.1.5 位移分支独立完井和储层保护技术。MRC储层改造作业井为完全裸眼完井井型,考虑储层物性和作业经济性,新的MRC位移分支仍采用裸眼方式完井。分支井眼完钻后,再下钻进入任一井眼的难度较大,因此,每完成一个井眼,必须马上进行破胶。只有各井眼分别破胶,才能满足投产要求。下一MRC位移分支作业时,已破胶的井眼会产生漏失,这将给通井作业带来很大的井控风险,同时也会对漏失井眼造成二次污染。

优选一种Perfflow暂堵剂,防止二次污染,实现独立完井及储层保护。作业时首先替入Perfflow暂堵剂屏蔽老井眼;第一个MRC位移分支完钻后立即破胶,待漏失量达到要求后替入Perfflow暂堵剂,使漏失量降为零,形成暂时的屏蔽作用,避免下一分支返出泥浆、岩屑进入产生漏失,造成储层污染,依次重复该作业步骤;最后一分支完钻后采用完井液顶替井筒泥浆破胶。Perfflow暂堵剂可自然降解,无需专门处理。

2.2 工业化应用效果

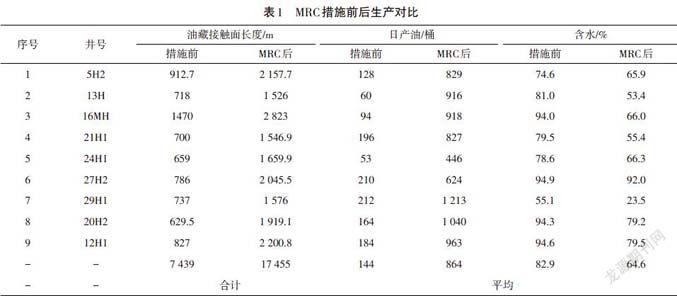

经过2年的矿场试验后,生产井MRC储层改造技术被推广应用,初步进入工业化阶段,截至2016年,南海东部海上油田共实施了12井次作业,仅LFG油田完成9口井的MRC储层改造,累计增油超过20万m3。以LFG油田的13H为例,第一次改造作业后油井由普通单支水平井成为三分支水平井,增加MRC1-1和MRC1-2两个位移分支。二次挖潜设计三个位移分支,分别从MRC1-1造位移分支MRC2-1、从主井眼上造位移分支MRC2-2和MRC2-3,长度分别为700、700m和600m,分支总长2 000m。经过定向井工程模拟及优化,可以现场实施,预计措施后液量可达到397m3/d,增加近一倍,日产油量增加50m3。施工单位通过改造MRC储层,使井眼油藏接触面积增加1~1.5倍,进而提高了低渗油井的产液量,提高油井波范围及驱油效率,降低油井含水率,实现单井平均增油114.5m3/d,日产油量是原来的6倍(见表1)。

通过已实施井的作业统计数据来看,MRC作业单井平均设计工期17.89 d,单井平均实际工期19.65 d,其中,作业时效受台风天气、悬空侧钻困难及工具故障等影响严重,如果去掉这些因素,单井平均实际工期仅为16.07 d。单井作业费用在800万~1 200万元,平均一个月即可收回作业成本,具有“短、平、快”的技术特点,凸显其价值。生产井MRC储层改造技术已成为此类油田挖潜稳产的最直接、最有效手段,若在低渗α层继续工业化推广应用,通过MRC分支增大泄油面积,形成立体渗流体系,能够提高平面波及效率,整体提高5%~10%的α层采收率。

3 结语

MRC储层改造技术是一次增产措施理念创新,在海上油田首次提出首次实施。通过增大泄油面积提高油井产能,突破低渗储层因产能低导致油井低产液量的瓶颈,适用于低渗储层增产大修,尤其是精确挖掘低渗储层近井地带非连片剩余油,实现天然水驱范围的立体延伸,从而降低单井含水延缓含水上升速度,提高特高含水老井井控范围剩余油资源利用程度,有效延长油井寿命,改善开发效果。矿场实践从低含水油井到高含水油井,从单支井到多分支井,从砂岩油藏到礁灰岩油藏,从一次改造到幂改造,在实践过程中技术不断发展完善,实施越来越高效,效果越来越好,极具推广价值。工业化应用的效果表明生产井MRC储层改造技术已成为低渗油田挖潜稳产的直接有效手段,可以有效增大泄油面积,形成立体渗流体系,进而提高平面波及效率,提高整体采收率。

参考文献:

[1]孙林,宋爱莉,易飞,等.爆压酸化技术在中国海上低渗油田适应性分析[J].钻采工艺,2016(1):60-62.

[2]于喜艳,苏毅,孙林.海上低渗储层酸化增效技术及应用[J].内蒙古石油化工,2017(8):62-66.

[3]赵少伟,范白涛,岳文凯,等.海上高效侧钻小井眼水平井钻完井技术研究及应用[J].探矿工程:岩土钻掘工程,2016(3):13-18.

[4]Salam Phillip Salamy,Hassan Khalifah Al-Mubarak,Mohammad Saad Al-Ghamdi, et al. MRC Wells Performance Update: Shaybah Field, Saudi Arabia[C].2007,SPE-105141-MS.

[5]Mohammed Ibrahim Al-Umran,Mohammad Sayed Ahmad Al-Shenqiti,ZHOU Shaohua, et al. A Milestone for Smart MRC well in Saudi Arabia[C].2008,SPE-115412-MS.