相遇了,便不曾离开

郑昀

三月的玉兰,是我和珠海的第一次相遇。在北山,虽然只是打了个照面,心却被撩动了。

曾经觉得,紫色的情绪指代太鲜明,缺少演绎的空间,至少不是一种高级审美对象该有的色调。但北山宗祠里这几株紫玉兰却有点狂野、有点恣意,在岭南嫩芭蕉叶一般的绿色瓷花窗和金色的木雕前,开得决绝、嘹亮。紫色的大花瓣顶在黑色老枝上,无怨无恨、特立独行。过去一直觉得珠海缺少四季交替的惊喜、乍暖还寒的伤感,可这一树的紫玉兰让我明白珠海的春天同样万物奔腾、灵肉相搏。

不是因为有机缘为珠海编写这几本书,在我的生活轨迹中是绝没有机会相遇珠海的,更不用说可以漫无目的地在城市的街道、公园里游荡,和遇见的一棵榕树、一张长椅、一只花猫、一池湖水,厮混、对话。在书的开头我曾经写道:庆幸一生没有错过珠海。这是因为晃荡在珠海的日子里,我见过凌晨四点半的野狸岛,台风刚过,天幕的光彩黑得无情、红得幽怨、蓝得野蛮,如同天启;这是因为我见过午夜后庙湾岛星空,五彩的星子是小小的针尖,带着金属的响动直扑双眼;这是因为我见过傍晚街边台阶上的树影婆娑,蜘蛛花蠕动白色触角,夜来香次第展开在寻常人家的窗台;这是因为我见过情侣路上灯塔刚刚点亮的瞬间,它让我知道,黑与亮是本没有界限的,爱情是可以被无限切割的物质,密度和长度都不是恒定的;这是因为我见过共乐园里一颗荔枝跌落的过程,滚烫如同泪水,甜蜜如同热吻……

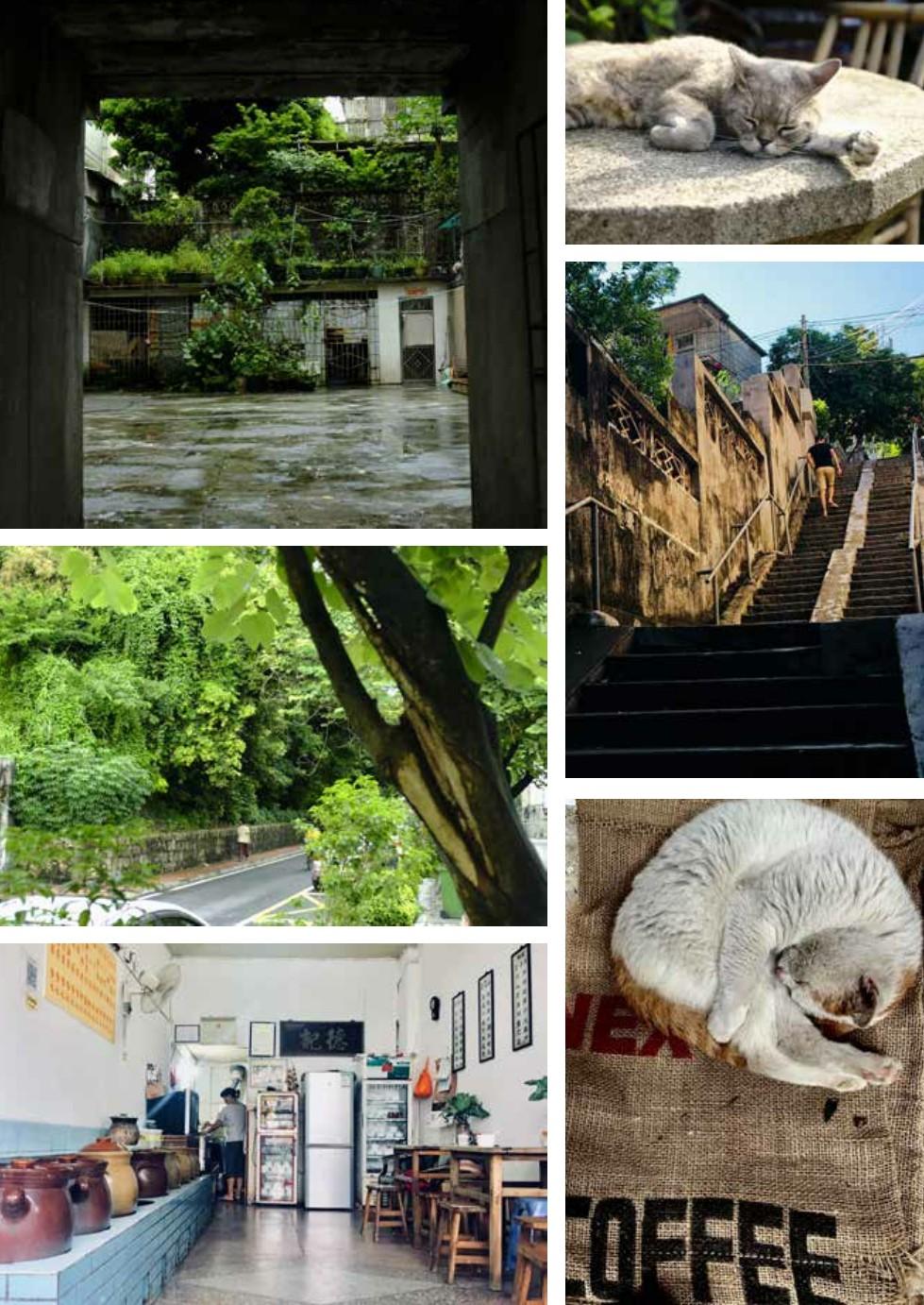

在一个完全陌生的城市,因为这几本书,突然之间有了很多很多很多的朋友,这肯定也是一种幸福。有时候我分不清是朋友们突然涌向了我身边,还是我被凭空投放到他们的中间。这些朋友,它们分别是海边的石头、路边的鸢尾、台风折断的榕树、窗台上的三角梅,他们是路口买荔枝的小姑娘、毕业季里拽满气球的女生、穿着黑围裙留着短发的咖啡冠军、岛上书店一个月才能回市区一次的店长。它们也是散落在小巷、山坡、海岛上不同花色的猫……

我曾经痴迷于观察城市与猫的关系,生活在一个城市中的猫(不是被封闭在客厅里的一群)与城市气质有着社会学意义上的讨论价值。上海的猫们总是在夜半的石库门黑瓦屋顶上开着沙龙式的派对,它们相互嚼舌头,它们也相互倾诉衷肠,它们是小市民,它们能够区别法国芝士和意大利芝士。北京养心殿的猫带着天然神圣的使命,高傲和慵懒的眼神,举手投足的尺度是经过精心拿捏的。京都的猫有着哲学家一样深邃的眼帘和老妇人的优雅,但是一旦在寺町通和九条通之间穿行的时候却变得妖气十足。

相识珠海第一只猫是在一家小杂货店。在装满各式烟草的玻璃柜台前,它俨然就是店主,黝黑精干,说着铿锵快速的粤语,它是这个城市的原住民。北山村的猫个个都是小小的戏精,拖着文艺腔的猫步佯装遗世独立,在旧宅院门口的一副红对联前可以做出讨人喜爱的样子,以文艺的态度做着不俗的生意。但是它们毕竟终日淫浸在旧祠堂里,每当游走在红砖与庭柱之间时,极其懂得摒息斂神。会同村的猫是莫氏家族的遗少,它们终日盘桓在旧墙基的龙眼树下,在溢散着果茶糯香的空气里面吐纳。白石街的猫最有底气的,威风凛然的气势是因为街上总是晒满了各式渔货。美食当前依然气定神闲,才是真英雄。

在珠海,猫是咖啡店里的灶王爷。是不是一家好咖啡店,最简单的鉴别方式是瞄一眼沙发里、木条凳上有没有一只半眯着眼的猫。这样的小店常常在小街小巷深处,小店里面通常只有一个店员,手冲单品咖啡的点单率高。我喜欢去的那家小咖啡店门口总有一只白色的猫,在装咖啡豆的麻袋上发出咕咕噜噜的酣睡声。半山坡上,傍晚,夜来香不经意地袭来,门外的两张小桌子通常是满座的,有时候猫也会占据这些椅子,客人也不忍心赶它下去。

会同村老屋里的咖啡店,猫多过店员。六只常驻、一两只挂单。猫是这里绝对的主人,占你的椅子是平常事,上你的桌子也不会跟你商量。领头的黄猫比较凶悍,有维护领地的意识,其它的猫们一概自由散漫、不管不顾。花奚小院被一灰猫占领着,六月的下午,天气有点懊热,它跟着阳光移动,从树荫下的长椅转到廊檐下的竹榻,最后选择在石桌上安下心来。

其实,做人一世不就是为了安下心来过日子。

安平路夹在夏美路和康宁路之间,路口的古法凉茶店,一边是柴灶和陶罐,一边是两张方桌。店堂大门是敞开的,无论天多热,只有一只挂在墙上的电扇摇着头。是啊,凉茶么,去的就是心火,心火一平便可以坦然面对世间炎凉,空调就显得多余。店里最贵的秘制龟苓膏10元,而最清心解渴的是茅根竹蔗,5元一杯,满口生津。走出店门,由此往前便一路生风,因为安平路就在眼前。

一时性起,会跟珠海的朋友说:要不我在珠海开个小器物店,在这里住下来吧。朋友开始建议小店的选址:有人说在北山吧,有人提议不如唐家或淇澳,而我最心仪的是在安平路上。安平路巨大的树荫是一剂静心的良药,百米小街大树遮天,树叶稠密得可以滴下汁来,围墙上长着青苔和蕨类,老居民楼的窗台上总会有一两盆盛开的三角梅或是仙人掌,老枝新叶、参参差差,顺着栅栏攀援上升,像老邻居之间的相互串门。

我要在安平路的中段或末段,选一个小小的墙门,一株袅袅的风车茉莉爬在铁栅栏上,店里只有三五个粉引的盘子、七八个柴窑的杯子、几十个奇怪的花器和深深浅浅的饭碗。咖啡是好的、茶是好的、书是旧的,客人是不动声色的。小小的厨房可以调和出惊天地泣狐精的美食。梅子泡饭的饭粒软硬恰好。用炭火煎两段腌制了二三个小时的斗门鲈鱼。莲藕是白藤的,用清水抄起淋着香油与芝麻海苔。上横的黄沙蚬用蒜茸蒸或熬粥。生脆的鲩鱼切成透亮的薄片,可以打边炉。青梅要江南的、荔枝要桂味的。小院门口贴一副楹联:今天不开门明天不开门后天也不开门。晴天可敲门雨天可敲门天天可敲门。朋友们纷纷笑话这楹联写得丑,至少不合楹联的规矩。我说:你们都喝多了。于是,我的器物店就在这一群梦想家们的心中开业了。

当然,小店开在淇澳岛上也不错,其实,开在任何一个海岛小街上都不错,因为珠海的海是我见过最平静的海。

北方的冬天,海是狰狞的,亚热带的旅游地,海是媚俗的,珠海的海是最懂得进退的。我喜欢沿着情侣路向北走,右边的海始终在你的视线里,却从不搔首弄姿故意吸引你。走着,走着,人和海,像一部电影的两条故事线,始终纠缠却从不相扰,心中各有自己的方向。但台风是珠海这座城市里唯一的“怪兽”。不在珠海的时候,每次听到台风雨横扫珠海的消息,总会挂念珠海的两个女人:香炉湾的渔女和富华里的美人鱼。不是矫情,渔女和珠海这个年轻的城市同时诞生的,她在这里生活得太久了,以至于她就是珠海的一个部分。而来自丹麦的美人鱼虽被高高地摆放在喷泉之上,原本忧伤的神情和对大海深处故乡的凝望被都市的玻璃幕墙割裂了。但是,珠海的天空却拯救了她,我见过晴空下的鱼人,纯净深邃的蓝给了她一片辽远的海;我见过大雨将至时的鱼人,灰色的云彩给了她一片北欧的阴郁。她们与城市妥帖地相处,时间让她们变得难以分离。

珠海的海少了点夏冬之间的变幻,但艳阳与急雨却弥补这种不足。

风过了,雨停了,这是珠海最惬意的时分。

但是对年少气盛的少年男女们,这种惬意和安心却是陌生的。

凤凰花开了,唐家湾的毕业季大戏每年如期而至。舒婷说:凤凰树突然倾斜\自行车的铃声悬浮在空间……凤凰树重又轻轻摇曳\铃声把破碎的花香抛在悸动的长街。在7月的金凤路,我屡屡闻到这诗句的气味。与很多城市不同,唐家湾诸多大学没有被人为地从本地生活中切割出去,所以毕业季的青春气息会溢出校园,溢满整个唐家湾。女生穿着漂亮的长裙,拽着在风中相互撞击的气球,在街边的凤凰树下等待一辆自行车。少年情怀,求的就是这样一份将至未至的小鹿撞怀。

珠海是年轻的城市,开放且包容,充满着灵感和活力,正是年轻,让他的一切皆有可能。