陈云:进城之始

对陈云和初步接触城市的干部们来说,

沈阳更是一场充满挑战的实验。

“沈阳复活了”,这一时间是如此之短

1948年春季的几次重大战役后,在多数人看来,战争的胜负已经没有什么悬念了。历史潮流已经转向。此时的悬念是,蒋介石留下的一个个通货膨胀、生产萧条的城市,能否在新政權的手中一扫颓气、重拾生机?

“城市”的门外汉

1949年,当势如破竹的军事胜利将一座又一座大城市送交给中国共产党时,领导者们发现,他们治理城市的技术远不如他们在农村工作时那么得心应手。

这个已经成为当时世界第二大共产党的政党,是广大劳动者的领路人,是农村问题专家,是土改运动的发明人。它创造性地重新分配了这个国家40%的耕地给60%的农村人口,但它的确仍然是“城市”的门外汉。随着新政权建立,农村的日子伴随着扛枪、分田的生活已经成为过去,5.5亿人口要进入一个新的组织网络,新中国的领导人需要适应和面对一系列新问题。

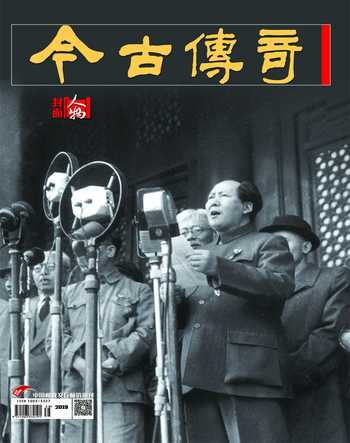

这场“由农村进入城市”的巨大变革并非毫无征兆和事先计划。在1945年中国共产党第七次全国代表大会上,城市命题已经开始进入领导人的视野。当时,有着多年边区财政经济工作经验的陈云在发言中,格外强调请代表们注意处理好即将面对的财政经济问题。他说,“现在我们快由乡村转到城市”,“同志们一到城市里面,千万不要把机器搞坏了,那时候机器是我们恢复经济的本钱。如果没有机器,我们驾驭城市就很困难”。

陈云“保存城市机器”的主张得到了毛泽东的重视和支持。毛泽东在“七大”上做结论时说:“搞大工业我们相当生疏。为什么这次大会提出‘不要打烂机器’这一条呢?因为我们在这方面还没有知识。”他以自己为例:“我当了几十年共产党员,过去没有学会搞经济这一条,没有学会就要承认,现在就要学。陈云同志讲,进了城市不要打烂机器,这就有一个学习问题,不学会还是要打烂的。”

1948年3月,陈云和中共中央东北局的其他领导人再次提出“工作重心开始由乡村向城市转移”。

在最短的时间内,沈阳红遍了

沈阳,某种意义上,是中国共产党接管城市的一个转折。比起共产党接管大城市的第一站石家庄,沈阳的优势在于,市内和近郊没有经过激烈战斗,城市框架保存完整。那么,共产党能否在这里开创一个新的局面呢?

“前方打了胜仗,轮到我们去接收。这不是开玩笑,或者是去玩一玩,是担负着很大的担心。接收的任务责任重大。”在接管沈阳的动员大会上,陈云说,“经过两三年,有超过半数的新干部和我们一同去接收沈阳,这表明我们在东北有根了。”

对陈云和初步接触城市管理的干部们来说,沈阳是一场充满挑战的实验。

人民解放军进城后,铁西区方向仍然不时有零星的炮声和枪声传来。战士们脚穿布鞋,表情腼腆,灰色棉军装有些肥大。插有红旗的汽车队上挤满了欢乐的面孔。当时正路过沈阳“大东报社”门口的28岁的年轻人柏杨,看到了这一幕。他还看到接连驶过的坦克、大炮、吉普车,“几乎全是美国人的”。

毛泽东的画像被高高举起。一个高音喇叭竭力呼喊口号:“祝贺沈阳人民获得解放。”墙上、电线杆上到处贴着“新中国”和“欢迎中国人民解放军”字样的油印传单。国民党的报纸和刊物《新报》和《每日新闻》,一夜间变成了共产党的《沈阳时报》。对报纸和宣传的重视,既是新政权对舆论的一贯态度,也体现了新政权领导者对城市的理解。

陈云后来写给中共中央东北局并转中共中央的报告中,在如何迅速恢复秩序、防止大的波动上总结的重要经验之一,就是:“城市的人有看报习惯,不可一日无报”,“在大城市中的报纸是传布政策的最大机关,稳定人心,主要靠报纸”。沈阳军管会于是事先准备了几期报纸稿件,进城后的第3天,报纸就被散发到了大街小巷。

第一期《沈阳时报》的内容和编排都很简单,只是刊登了一些基本政策文件,有的版面一时找不到作者,就用过去登过的大文章来补充。新报纸在党员内部反响平平,但在群众中引起了讨论。

除了报纸,军管会还预先准备了大量用于安民的布告。东北行政委员会秘书处一名叫韩华平的干事回忆,这些用鲜艳颜色的纸张书写的布告当时装了整整四大麻袋。在最短的时间内,沈阳红遍了,但这座东北最大的城市和工商业中心还没完全恢复生气。

为了调动沈阳城的气氛,一些年轻人组成的表演剧团开始在公开场合演出《白毛女》《血泪仇》。和边区的群众不同,沈阳人对这种形式的表演还有点儿陌生。

“沈阳,平安解决了”

处理沈阳纷繁复杂的事情显然需要大量的接管干部,数量有限的干部应对一个庞大而复杂的城市系统和不断出现的新情况显得力不从心。

如何让有限的干部发挥最大的效率?沈阳接收人员参考了3年前苏军和国民党熊式辉的接收方法,即在军管会下,按系统自上而下,原封不动,先接后分,一切被接收单位只对军管会负责,最后结束时,由军管会派出的代表负责签字验收。军管会是沈阳为未来全国城市接管提供的最重要的经验之一。

人民解放军进入沈阳的前5天,全国第一个接管城市的政权机构——沈阳军管会在最短的时间内成立,总共抽调了4000名干部。这些干部中的很多人后来专门组成了一个班子,为南下接收大城市之用。

陈云和他的核心领导队伍在11月2日黄昏进入沈阳,径直前往设在大和旅馆大厅的军管会会议室。这座日伪时期建造的7层欧式楼房,是当时附近一带最高的建筑,这里在市中心区,又在大转盘旁,极易辨认,人员来往联系很方便。沈阳这一天全城还没有通电,陈云和陶铸连夜点蜡烛开会,安排第二天的工作。因为市内没有自来水,军管会下达给入城人员的第一个通知是,所有人员不得使用驻地抽水马桶厕所。

对沈阳这座城市,陈云再熟悉不过了。抗战结束之初,为了打开在东北的局面,同苏联方面交涉,放宽对中共部队活动的限制以及阻止苏军撤退前国民党空运部队到各大城市,陈云在1945年底曾多次往返于沈阳和长春之间。尽管他长期在根据地工作,但从来没有停止过对城市的观察。

陈云说,三件事是能否成功接收沈阳的关键:一是财政的平衡,二是货币发行的平衡,三是火车运输的周期、车辆运转的数量。而三件事归结到一点上,就是物价能否恢复到一个合理的水平。物价不解决,工商业不能开门,城乡之间没法打通。

陈云意识到,新政权既要通过行使权力来改造旧世界,也要为城市树立新的道德示范。陈云就是這样严格要求自己的。

当陈云的警卫员建议他把那辆陈旧的老式汽车更换时,他严厉地批评了警卫员。这名警卫员后来在回忆录中写道:“当时沈阳军需仓库里还有很多新车,我就向首长建议换一辆。首长对我说:‘我们现在的这部车,比哈尔滨时的那部好得多嘛。另外有好多首长呢,高岗、李富春、张闻天、王稼祥、林枫……我来这里,先用好的,影响好吗?’”

作为整个城市的“中枢”,陈云每天运筹帷幄。他不喜欢通过电话指导工作、发布指令。从1948年11月到1949年6月,沈阳几乎所有的事情都要汇集到军管会,最后在陈云这里批复,他把自己处理事务的办公地点设在中山广场宾馆的会客室里。陈云办公桌的面前是两排座位,那些汇报情况并等待指示的干部在得到陈云意见后就会迅速地离开,把位置让给下一个进门的人。

“每天这两排座位上面都坐满了人。”当时在东北军区军事工业部第六处(炮工处)担任政委兼党委书记的曹慕尧有一次去汇报一个紧急情况,从汇报问题到解决问题一共用了不到两小时。他对陈云处理事情时的惊人速度深感钦佩,“我进门的时候,看到坐在人群中间的陈云,态度十分严肃,每句话都非常简要,铿锵有力,像快刀斩乱麻一样,回答错综复杂的各种问题。接见每个人的时候,他先问,什么事?请用三两句话说明事由!然后限定汇报者在几分钟以内讲完,一定要说清问题的实质和关键,还必须先提出个人对问题的处理意见”。

刘白羽是军管会对外报道委员会的成员之一,他回忆:“陈云同志每天晚上开一次会,去接收各方面的人都来汇报接收的进展和情况,他让我也参加,大家汇报完之后,他就指示第二天怎么办。我的任务就是到街上去走,然后每天晚上向他汇报有几家商店开门了。开始没有,不敢,怕。后来我就一点一点地向他汇报,我说开了一个了,开了两个了……后来大概开到十几个吧,陈云同志手一拍,‘沈阳,平安解决了’。”这时候,1948年已经快要结束了。在解放战争的另一个战场上,人民解放军已经到达西山,从那里可以俯瞰北平全城。

11月5日夜间,沈阳市下了入冬以来的第一场雪,第二天一早,天气大晴。这一天《东北日报》的头版刊载了新华社沈阳电,对这座焕然一新的城市进行了尽情的描述和热烈赞扬:“晨光中迎来装满煤、粮的列车,汽笛声响震长空。中央大街有成批青年唱歌而过。墙上红绿标语与白雪相映。”

人们开始步入日常生活之中,他们太需要一个没有战争阴影的城市了,采购日用品的人群渐渐挤满了太原街小市场。据说,11月6日这一天到东北书店买书的市民就有将近千人。

全城的电灯和电话在11月3日下午已经修复了,几天后自来水的问题也解决了。邮电11月5日在全东北开通,11月6日电车再一次运行在这个全国电车线网最密集的城市中。

“沈阳复活了。”一名外国大使馆的工作人员惊奇地表示。令他意外的是这一时间是如此之短。连共产党自己也没能完全预料,以至于当初军管会成立时4000名干部中只有不到10名是税收干部,后来接管人员们才意识到,他们大大低估了沈阳商业的恢复能力和活跃程度。由于担心临时启用国民党税务人员会导致贪污,沈阳不得不在最初的相当长时间一直中断税收。“大约损失100亿元以上,每天最低4亿到5亿元。”陈云后来总结时说,“这是因小失大。”

沈阳给了中国共产党难能可贵的实践和极富价值的启示

在1949年沈阳几大工厂陆续接收和开工后,陈云内心就一直有所忧虑。沈阳有超过7万名的产业工人,连家属占据沈阳市总人口的1/3,工厂复工后,这个比例还在增加。某种意义上说,他们决定着整座城市的运转。如果工人罢工,社会将无法运转。

陈云的担心完全不是多余。沈阳解放不久,正值旧历年关,工人们普遍产生了反抗情绪,向资方提出一系列提高待遇的要求,作为恢复生产的条件。在一些私营企业出现了较为严重的劳资纠纷,工人们不仅高呼罢工,还砸烂了机器。

沈阳军管会向近百个大中工厂派了军代表,一些没有被派军代表的私营企业也有监委进厂接管。陈云对这些接管干部说:“过去刚进城就发动群众,搞清算斗争。后来,又在工厂、商店发动工人、店员闹分红。”“这些都不是治本办法,治本办法只有生产。”

共产党刚进城时强调的工人权益不能取消,是对革命意识形态的延续,但一心想着斗争和革命的工人是不能认真生产的,而城市能否迅速恢复生产力,是中国共产党统一全国以及实现下一个战略目标的关键,如何解决意识形态与政府责任的矛盾,成为对新政权的一个考验。

沈阳的经验是在妥善处理工资问题的基础上,兼顾“劳资合作”的宣传。沈阳市总工会通过举办训练班,办工人学校,反复阐明“发展生产、劳资两利”的政策,告诉工人们,脱离实际要求过高的工资、劳动纪律松弛对生产和工人自身都不利,只有在恢复和发展生产的基础上,才能进一步改善劳资双方的经济地位。

1949年8月4日,沈阳第三机器厂一名叫赵国有的工人创造工作上的新纪录,成为企业工人的表率。东北总工会和东北工业机械部希望从缩短工时、提高劳动生产率入手来同时解决工人运动、工资制度和工厂管理这三个方面的问题。最初,整个沈阳只有155人报名参加缩短工时的竞赛,经济收入的增加和宣传模范的精神荣誉让更多工人加入了运动,创纪录一时成为企业的风潮。这让1948年底沈阳接收以来,工厂设备没有得到充分利用、生产率低下的情况大为改观。

事实证明,沈阳的做法对于未来大城市的接管和经济建设有着方法论的意义。沈阳只是中国大城市的一个代表,它让陈云“保存城市机器”的理论不停留于观点,而有了付诸应用的机会。它也给了中国共产党难能可贵的实践和极富价值的启示。当沈阳的经验推诸天津、北平、上海时,新政权已经通过一系列大城市接管,完成了它制度设计的初步框架。

(责编/袁栋梁 责校/陈小婷 来源/《城市重建的沈阳模式》,朱文轶/文,《三联生活周刊》2009年第4期)