核心素养关照下课堂教学问题设计研究

张鹏

课堂教学问题关系着核心素养的成功培育。课堂教学问题,又称为课堂提问,可分为两类:一是教师依据教学目标、材料和情境预设的设问;二是依据学生生成性问题而生的追问。两者相辅相成,是推动课堂教学顺利有效展开的重要手段。

笔者结合多年的教学实践,以课堂教学的问题设计为中心,谈谈历史学科核心素养落地的有效办法,以积极回应时代的要求。

一、制造冲突,教学问题推动课堂活动

“认知冲突”是联结学生固有经验和新知识的桥梁。[1]引发认知冲突,是学生建构知识、培养素养的契机。[2]材料和教学问题设计是认知冲突的起点。依据材料和教学问题制造的认知冲突,有助培养学科素养。笔者在人民版必修一《马克思主义的诞生》一课教学实践中有案例:

材料一:工业革命使英国成为世界上最强大的国家,它的强大的工业生产能力,在当时就使英国一个国家就能对抗整个世界。

——《大国崛起之工业先声》

图1 蒸汽机中的享受(19世纪下半叶)

教师设问:英国是一个什么样的英国?

从教学目标的达成出发,设计意图直指解决这是一个什么样的英国的问题。归纳学生的回答为:英国之强、英国之富,“美好”英国。从学生的认知逻辑和生成性回答出发,教师追问:1.是什么原因造就了富裕的英国?2.强大的英国是否有改变世界的强大力量?为学生形成英国政府的富裕强大和“漠视和无能”的认知冲突做好铺垫。结合教材内容和教师口头叙述,再借助图1辅助学生认知美好强大英国的一面。但是该问题是为了引导学生思考富裕“美好”英国的另一面,依据材料,教学急转而下:

材料二:工人们必须从早到晚做事情,工作是被迫的。在大多数劳动部门,工人的活动都局限在琐碎的纯机械性的操作上,一分钟一分钟地重复着…妇女每天要工作 18小时,…她们的脊椎骨和骨盆都变形了。婴儿无人照顾,只好灌麻醉剂让他们安静。儿童九岁起就开始劳动,每天工作 12到14小时,青少年中患佝偻病的特别多。

教师再设问:根据材料二这又是一个什么样的英国?

从教学重难点突破的需要出发,设计意图是:问题制造冲突,冲突制造悬念。从课堂氛围营造的需要和推动教学环节发展出发,结合教师口头历史叙述和描绘,让学生产生英国“美”和“丑”的认知冲突,同时引发学生对下个教学环节问题的思考:工人阶级的绝对贫困到底应该由谁来解决?工人阶级自身尝试努力改变了吗?依据材料和问题,将认知冲突推向高潮:

材料一:立法干预(工时贫困等问题)将会使棉纺厂主和其他国家工厂主竞争时处于不利地位……是对自由劳动的干涉。——19世纪20年代议员斯马特

材料二:在此基础(自由主义经济思想)之上提出贫困根源是因为个人原因,所以主张不干预,完全依靠市场调节,废除济贫法,禁止一切形式的济贫。

材料三:1839年,宪章派向议会呈递了百万人以上签名的全国请愿书,1842年又呈递了三百多万人签名的请愿书。这些请愿书“谦恭地陈述”了工人的痛苦和绝望情景,“恳请议会立即通过宪章,实行普选,进行社会改革。1848年更大规模的全国游行请愿。”

教师设问:1.英国政府是否看到工人的贫困?2.政府有无改善的意愿,理由是什么?根据学情,可以追问:自由主义经济思想为谁服务?工人们的诉求被漠视说明了什么?

从教学重难点突破出发,教师结合叙述和设问,制造认知冲突如下:1.英国政府的“无情和强大”与无产阶级的“卑微和弱小”的冲突;2.政府对贫困的“漠视和无视”和无产阶级的“不断诉求”、“谦恭”的冲突;3.资产阶级的自由和工人的奴役的冲突。

教师适时追问:工人请愿运动的失败有无意义?追问设计意图是联系英法德三国的工人运动,指向三次工人运动有着理论基础和实践意义。通过追问实现教学环节过渡:当时难道就没有一个有良知的人在思考工人贫困的问题吗?通过追问自然过渡到学习空想社会主义的意义、局限和马克思主义的可贵之处。

二、活化历史,教学问题推动情景再现

历史学习只有处在情景之中,才能赋予学习真正意义。[3]历史情境的活化,于深度和广度里引发学生探究历史问题的兴趣,[4]须以材料为起点,设置有梯度的问题。历史情境包含“情”和“景”两个方面,因“情”方能生“景”,因“景”更能生情。在“情”和“景”之间,课堂教学问题起到关键作用。[5]笔者在人教版选修四《英国革命的领导者克伦威尔》一课中有经典案例,笔者在实践中展示了两张图片:

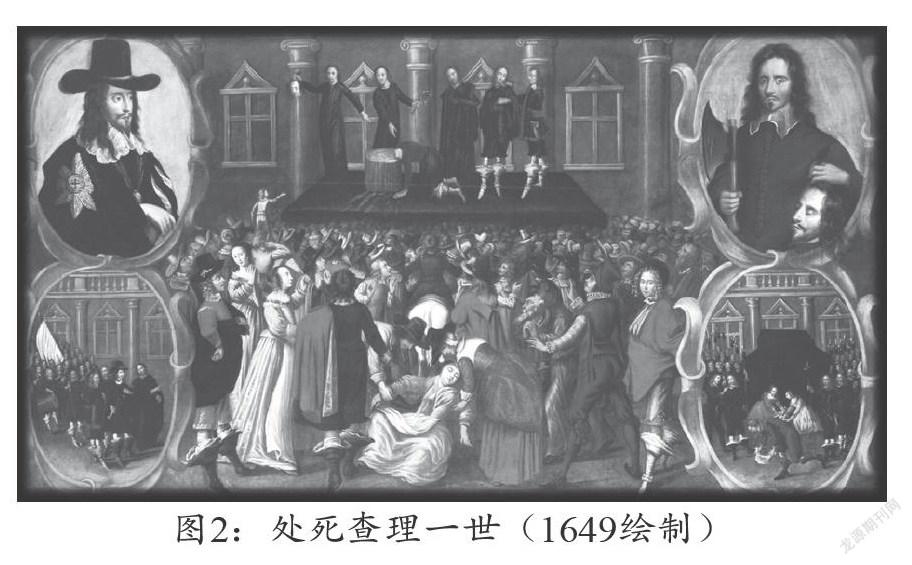

教师设问:图1和图2分别是议会审判国王和处死国王历史场景绘画,是历史上真实存在过的场景,试比较这两个事件,哪个事件历史影响更为深远?

归纳学生一类回答:处死国王影响更为深远,国王被处死本身极具革命性,人头落地对民众有极强的冲击力,处死国王是对王权的极大挑战,打击了封建势力,代表革命胜利。总结学生二类回答:审判国王更为深远,英国注重法治,法庭依法审判影响民众思想,审判说明议会高于王权,议会有权审判国王,说明国王有罪,前所未有。

联系图2的细节,教师依据一类学生回答,追问:有英国民众见到国王人头落地而痛心晕倒,说明了什么?国王不仅仅是国王,还代表什么?

得到历史解释:“砍头处死”国王,人民心中的国王未“人头落地”,国王代表千年之久的封建传统和民众愚昧的历史。

联系图1细节,根据二类學生回答,追问:图中国王坐在审判席上代表了什么?审判桌上放着什么?表明了什么?猜想议员是何心情?

再根据学生回答,进行课堂追问:议会审判国王中,如果国王反问:“你有什么权力来审判我?以什么名义审判我?我的权力来自上帝,我有何罪?”你将如何反驳?为增加问题的历史分量,再辅以材料,:

材料:1649年1月20日下午,英国一出震天动地的戏剧上演了。当委员们坐在彩绘宫,传来消息说国王正在登上通向河边的台阶时,“克伦威尔立即跑到窗口,看到国王……他的脸一下子变得像墙壁一样的刷白—然后转身向全体委员说:“……他来了,他来了,我们现在正进行一件整个国家都在注视着的伟大工作。因此我希望你们……当国王走到我们面前,向我们提出第一个问题、我们根据什么权限和资格可以对它进行审问时,我们将如何来回答他??一刹那间,无人回答。

——(英)查尔斯《克伦威尔传》

教师设问:1、审判国王前,克伦威尔等众多英雄心情如何?2、克伦威尔主导和签署处死国王法令用意如何认识?3、议会以什么样的权限和资格对国王进行审问?课堂中最终解决四个问题:议会代表什么?有什么权力审判国王?国王的权力来自哪里?国王在战争中的罪行是什么?

综上所述,依据史料引入设问和追问,活化历史场景,提高了学生的历史分析能力,[6]整合史料、理解和解释于一体,使学生重回了英国议会审判、处死国王的“历史现场”,了解了当时英国上至克伦威尔下至平民的众生百态,落实了多种学科素养。

三、与历史对话,教学问题促进深度学习

课堂教学需要学生与历史的对话,教师在这个“对话”中扮演三种角色,即材料的提供者,问题的设计者和活动的主持者。教师要注意到,以教学问题推动“对话”势在必行,其中对话的艺术即包含了提问的艺术。[7]此外,多层次设问和课堂追问,能够及时引导学生深度学习。[8]

课堂教学问题引导学生与历史对话,笔者在人民版必修二《经济全球化的世界》一课实践中有经典案例:

材料一:中国是乌拉圭回合的全面谈判方,但是,如果中国不能在1995年1月1日WTO协议正式生效前复关,就没有资格成为WTO的创始成员 ,而必须重新申请加入WTO。这意味着中国将不得不面对新的更苛刻的谈判条件,要为进入WTO付出更多的“入门费”,更为痛心的是耗时达八年之久的中国复关谈判所做的努力将付之东流。中国早日复关具有重要的、现实的经济与政治意义。

首先通过教学问题实现学生与自我的对话,促使学生想象体验,引导学生深度学习。

根据材料一,请问学者刘菲的主要观点是什么?

总结学生的回答:观点是中国要尽快加入关贸总协定,否则代价极为高昂。教师适时追问学者爱国情怀及其深切程度,让僵硬的史料,变成有情感的史料,学生暗暗为中国是否能够及时加入WTO而着急和焦虑。针对学生的回答,教师可以适当追问:中国“复关”谈判的障碍可能是什么?

其次通过教学设问和追问,引出有讨论价值的话题,让学生分组讨论,实现学生与学生的对话。

根据表格资料,教师设问:中国申请复关历时八年仍失败,而中国加入WTO仅用六年,反而耗时更短,这到底是为什么?

教师引导学生分组讨论,让学生理解世界和中国的变化。并在PPT中呈现问题:中国为何能够加入WTO?学生分别从世界和中国两个角度思考,通过教学问题使学生建构历史知识和创设历史情境,实现学生与他人的对话。

依据学生回答,再深入追问:纵然我们知道了九十年代世界和中国均已改变,但也深刻感受到了GATT和WTO的区别。那么他们之间有什么联系呢?

PPT再呈现一行“大字”材料:“关贸总协定死了,关贸总协定万岁!”

教师叙述该语句出现的背景并设问:关贸总协定怎么死了又活了呢?教师组织学生,分成两组,分别就“死了”和“活了”进行历史解释。总结学生的回答——活了(相同):精神、宗旨、目标(继承);死了(不同):组织性、法制化、规范化、有序化(更强)。

最后通过教学设问和追问,再度实现学生与自我的对话,引发学生深度学习。

教师设问:在那个时代中,中国如此努力加入WTO,到底是为了什么?这个设问引导学生个体默默深思:中国努力加入WTO的原因何在?引发学生历史解释和家国情怀的培养,引发学生思考中国融入世界的意义。

综上,通过教学问题使学生神入历史和“情入历史”,促成学生和历史的对话,建构历史意义,引发深度学习,落实学科核心素养。

四、余论

好的教学问题,须有挑战性,涵盖基础知识,兼顾思维和任务等特点,[9]并能制造认知冲突,引导学生与历史对话,创造历史情境,引导学生深度学习,落实学科素养,意义重大。以问题设置为核心来切入中学历史教学研究,有着深刻的实践意义。

【注释】

[1]陈林:《让历史概念在认知冲突中生成》,《中小学教师培训》2016年第9期。

[2]周云华:《基于认知冲突的历史教学策略》,《中小学教师培训》2018年第2期。

[3][8]徐奉先:《高考历史学科关键能力考查路径研究》,《历史教学》(上半月刊)2019年第3期。

[4]梁明:《復原历史情景,落实核心素养——以岳麓版必修三<西学东渐>为例》,《历史教学》(上半月刊)2019年第1期。

[5]武其芳:《史料教学中引导探究的策略》,《历史教学》(上半月刊)2018年第11期。

[6]柏松、王贺:《历史教学设计的情景与建构》,《历史教学》(上半月刊)2018年第6期。

[7]张汉林:《史料研习中的三层次对话》,《历史教学》(上半月刊)2018年第6期。

[9]魏勇:《如何设计历史教学问题》,《历史教学》(上半月刊)2019年第1期。