三位大家讲童书

第一部分 研究者说

在童书研究者的讲述中,我们会发现,

优秀童书和创作者对童年的认识是无法分割的,

好的童书创作必须依赖于作者看待孩子、看待童年的视角和方式。

三位大家讲童书

童书像一面镜子,能够反映出一个社会是如何看待孩子、看待童年的。孩子喜欢的童书都有一个本质的特点,那就是这些童书都能和孩子达成某种秘密共识。

马库斯的采访故事

也许很多人没有听说过玛格丽特·怀兹·布朗这个名字,但是要提起《逃家小兔》和《晚安,月亮》这两本童书,恐怕不少父母都会马上尖叫起来——这是我家孩子的最爱!是的,这两本童书经典到全世界的孩子们都爱它们。玛格丽特·怀兹·布朗正是它们的创作者。同时,这位了不起的女士也是儿童文学的先驱,坚持以孩子希望听到的方式而不是以大人通常讲述的方式写故事。

童年期的怀兹·布朗生活于一个经济条件还不错但不太幸福的家庭,父母总是吵架,她的童年记忆里缺少的是家的平和、有序,因此,在《晚安,月亮》中,她把自己童年渴望的、最美好的情感藏在其中,那就是家里的每样东西都非常有序、安稳,绘本中小兔可以安心地向家里每一样物归其位的东西道“晚安”,而读这本书的孩子则可以从这样的有序中获得平静的情绪体验及安全感。

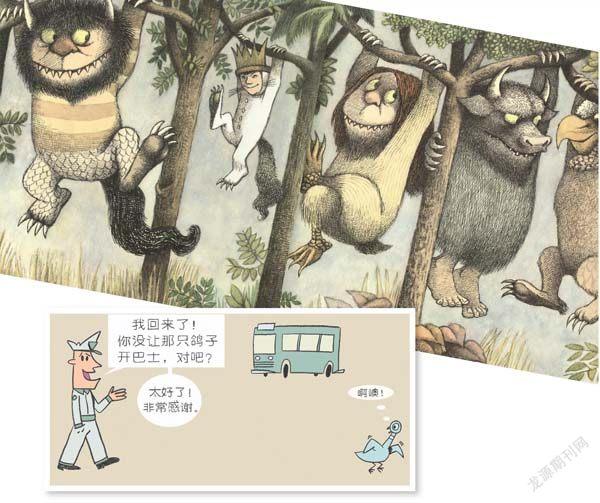

《野兽出没的地方》也是一本家喻户晓的童书,它的创作者莫里斯·桑达克说他总能回忆起“童年中特定时光的情感特质”。在他开始为孩子们创作童书的时候,美国图画书里所描绘的小孩子们都是典型的天使般的模样,皮肤白皙,头发金黄,无忧无虑。如此理想化的形象与桑达克一起长大的小家伙们大相径庭,这帮住在布鲁克林廉价公寓里的孩子来自移民家庭,相貌粗陋、爱疯爱闹——桑达克从小就爱给他们画速写。桑达克决定根据他对童年的理解创作童书,他坚持认为,小孩子们想要——甚至也需要——看到他们自己的情绪体验能完整地体现在书中。当然,《野兽出没的地方》刚一出版,就陷入一片流言蜚语中,人们说它太吓人了,太难看了,那不是一本童书,等等。但是如今看起来,这本书中的孩子才是一个真实的拥有童年的孩子啊!

桑达克说,他喜欢当一个童书插画家,而且宁愿当一个童书插画家,因为儿童是世界上最好的、最有活力的读者,他们彻底的诚实。

另一位年轻的童书作者莫·威廉斯则完全是替儿童喊出自己心声的人,也许很多父母不知道为什么他们的孩子那么喜欢《别让鸽子开巴士》《别让鸽子太晚睡》这些看起来毫无意义的童书,这个秘密由威廉斯和孩子共同拥有。回忆自己小时候,威廉斯说他总是听到大人对自己说“不行、不行、不行、不行”。所以,当他成为一名童书创作者时,他最想做的事情之一,就是要给孩子们一个机会去实现他儿时渴望去做的这件事:转回头来盖过大人的气焰,得意且大声对他们说“不”。威廉斯调皮地说:“我去一家图书馆,让500个小家伙扯开嗓子对我大喊‘不!’……真是超级酷啊!”

威廉斯曾在美国著名的儿童教育电视节目《芝麻街》团队工作,他说在“芝麻街”工作的阶段,他不仅仅学会了如何给孩子们写东西,也是在那里意识到要为孩子们写东西。“我希望你能看到我的角色真正的样子,挖掘他们内心的嫉妒、愤怒、爱与欢喜,还有愚蠢。我希望你从他们身上看到你自己。”这是他对童书的理解。

以上这些故事,是著名的童书史学家,同时也是纽约大学儿童文学及儿童发展课程的教授伦纳德·S.马库斯多年来在采访各位童书大师时记录的。在一次童书论坛上,有人问马库斯,他采访过那么多享誉世界的童书大师,这些大师们有什么共同点吗?马库斯的回答简洁而肯定——他们都与自己的童年有着深深的连接。

松居直和“小人国”

松居直被称为“日本绘本之父”,是日本绘本的先驱人物,他不仅影响了日本绘本的发展方向,让日本绘本享誉国际,在很大程度上也对绘本进入中国给予了帮助和引导,并和中国著名的画家蔡皋老师一起合作了经典绘本作品《桃花源的故事》。

松居直更是一位无比有童心的父亲。他给孩子们讲故事,把他们带入一个个幻想世界。他说自己的孩子大概5岁的时候问他:“实际上没有小人国吧?”这说明,小家伙一直到5岁,都坚信这个世界上他和爸爸能看到一个别人看不到的小人国。松居直又讲到,的确在孩子提问的前一天,小家伙还煞有介事地对他说:“今天从幼儿园回来的时候,我在墙根下看到小人了!”没想到一夜之间,孩子开始怀疑,松居直在完全没有思想准备的情况下来不及深思熟虑,脱口回答:“有小人国啊!”他说幸好孩子没有继续追问,他作为父亲,一边感叹平日给孩子讲的童书里的那种神通广大的力量,一边也有些想不通——小人国明明不存在,却告诉孩子存在,这样对吗?

然而,在松居直真正成为童书大家之后,在编辑、出版了无数作品之后,在与很多深受孩子喜爱的童书创作者熟稔之后,他现在的回答却变得异常肯定:“小人国是存在的,虽然我们看不见,但只要心中还存在一丝想象力,那么它就会驻足在我们心中。在小人国的世界里,动物、玩具都会说话,这就是绘本的世界,就是童话的世界——用眼睛看不见但可以用‘心’看到的世界。人的眼睛虽然看不到所有的东西,就像那些连接着任何人之间的各种纽带,虽然看不见,但真实存在于我们眼前。”

这就是童书的巨大魔力!松居直认为,在优秀的童书里,有着各种各样被作者故意隐藏起来的信号,是只有孩子们和一部分大人才能明白的信号,读出它、发现它是令人开心的事情。那一瞬间,就好像作者的眼睛与读者的眼睛相碰后相视一笑的感觉。

他还给全世界父母提供了一个通用的选书“大法”:首先考虑那些理解孩子们的世界,并用孩子们的想法和心情去绘画的作品。换句话说,童书不应该是让孩子被动接受的,它应该让孩子产生一种亲切感,引领孩子不知不觉地走进一个奇妙的世界。

朱自强的“儿童本位”儿童观

中国的原创绘本创作起步较晚,但中国的儿童文学发展以及相关研究却并不迟。中国海洋大学教授、博士生导师,兒童文学研究所所长,中国作家协会儿童文学委员会委员,中国儿童文学研究会副会长朱自强这一长串的头衔,就已说明他是一位研究儿童文学非常深入的大家。同时,他也是绘本研究者,早在20世纪80年代,在日本进修的他就开始关注绘本,并把很多优秀绘本带回国内,大家耳熟能详的经典绘本作品《活了100万次的猫》,就是由他推荐给国内出版社的。更早在2005年,他就和曹文轩、梅子涵、方卫平、彭懿在天津进行了一次关于绘本话题的“5人谈”。后来这次访谈被出版名为《中国儿童文学5人谈》的书,成为很多人接触绘本、了解童书创作的“入门书”。

朱自强认为,儿童观是儿童文学的原点,总是制约着儿童文学的发展,决定着儿童文学的发展方向。因此,他提出童书创作应该遵循“儿童本位”的儿童观,并把这种“儿童本位”的儿童观解释为:不是把儿童看作未完成品,然后按照成人自己的人生预设去教训儿童,也不是从成人的精神需要出发去利用儿童,而是从儿童自身的原初生命欲求出发去解放和发展儿童,并且在解放和发展儿童的过程中,将自身融入其中,以保持和丰富人性中的可贵品质。

朱自强认为以这样的儿童观创作的童书,能给儿童以快乐,承认儿童拥有自己的权利,鼓励儿童从容不迫地享受童年的幸福,满足并发展儿童的生命欲求和愿望。他一向认为,儿童不应该是匆匆走向成人目标的赶路者,他们在走向成长的路途中,总是要慢腾腾地四处游玩、闲逛。

一直专心研究儿童文学的朱自强有时会被问到,儿童文学与成人的文学到底有哪些不同。朱自强说他知道这二者间存在着显著的差异,但是如果被进一步逼问这差异的实体究竟是什么时,似乎又感到为难和迟疑不决,这个问题困扰了他十几年。但是最终,他习惯使用“儿童本位”的儿童观去审视儿童文学作品时,便发现自己能够清晰地解释这个差异究竟是什么了,那就是儿童文学中是有暗语的,是一种能够和处在童年这个独特世界中的孩子沟通的暗语。当然,这需要首先承认儿童是一种独特的生命体存在,他们有独特的感知觉、价值观和人生态度,与成人不同,而辨别儿童文学真伪、优劣最重要的标准,就是看其进入儿童独特的生命空间的深度和广度了。

朱自强经常这样来比喻童书创作者与儿童之间的关系,他说,“儿童文学作家应该是一种特殊的成人,或者说是一种特殊的‘儿童’,是有着儿童心性的成熟的‘儿童’。在作品中,可以说他们和儿童是结成‘同谋’的团伙,是两个‘同案犯’,其中作者是‘主谋’,他站在儿童利益的根本立场上,引领着儿童‘谋’取生命的健全成长和发展。”

延伸阅读

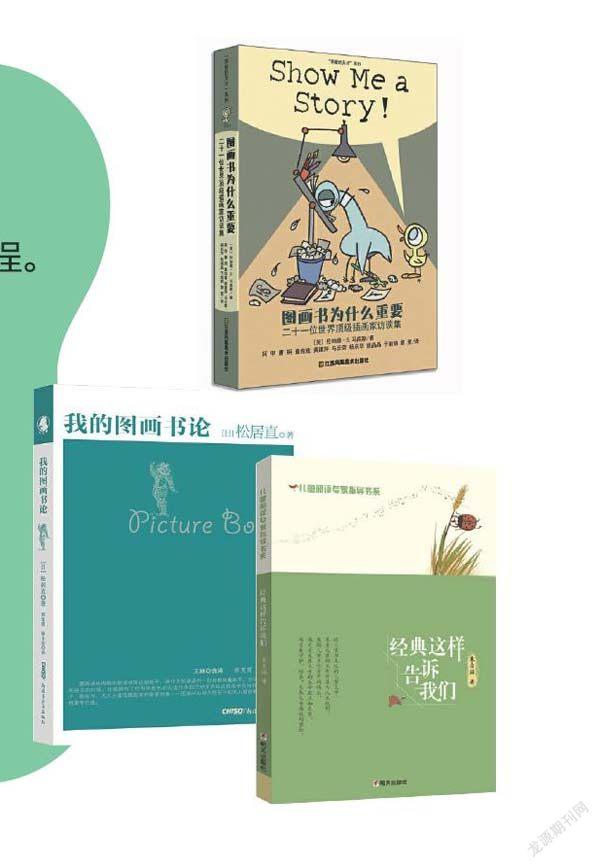

《图画书为什么重要》——江苏凤凰美术出版社

21段访谈实录,讲述图画书背后鲜为人知的故事,揭示广受爱戴的插画家的艺术心路历程。

《我的图画书论》——新疆青少年出版社

直通过对图画书、儿童和成人三者的实证研究和对三者之间微妙关系的灵动捕捉,高效地诠释出以儿童为本位的亲子阅读理论的实质。

《经典这样告訴我们》——明天出版社

系统地阐述了儿童文学的本质问题的著作,以宏阔的学术视野和丰沛的学术眼光扫描了世界范围内的儿童文学名著,以实证的方法对儿童文学的本质做出了多方位的开拓性研究。