论新时代无障碍环境权的行政法保护

李牧,王侄晴

摘 要: 新时代加强无障碍环境建设的呼声十分强烈,保障有无障碍环境需求的社会成员平等地融入社会生活。通过行政法保护无障碍环境权对于激活宪法人权保障条款,强化无障碍环境行政执法,保障无障碍环境权益的实现,具有特殊功能价值。但由于无障碍环境权利设定不明确,行政执法不到位,救济途径不通畅,无障碍环境权的实现面临着诸多困境。为此,制定基本法,明确设定无障碍环境权,健全无障碍环境执法体制,畅通无障碍环境权救济途径,才能保证残障者充分享有无障碍环境权,实现新时代无障碍环境权利法治保障。

关键词: 新时代; 无障碍环境权; 行政法; 法律保护

中图分类号: D912.1 文献标识码: A DOI: 10.3963/j.issn.1671-6477.2019.06.002

中共十九大报告强调:“加强人权法治保障,保证人民依法享有广泛权利和自由。”①在无障碍环境领域,无障碍环境权利法治保障引发关注,其主要基于以下时代背景:一是社会主要矛盾发生变化。现阶段社会主要矛盾演变为发展不平衡不充分的矛盾,而残疾人、老年人等特定群体权益得不到充分保障的矛盾十分突出。二是人口规模结构发生变化。残疾人和老年人数量不断增加②,此外还有大量的病人、妇女、儿童等社会成员,对于无障碍环境的需求与日俱增。三是党和国家大力加强社会保障体系建设。发展残疾人和老年人事业,推动惠民举措落地实施,不断增强残疾人、老年人等特定群体的获得感和满足感,提升社会文明水平。本文认为,无障碍环境权研究具有重要的学术和应用价值,本文拟对无障碍环境权的权利内容及属性等展开探讨,提出无障碍环境权保护的行政法路径,以期引起学界和实务界的重视。

一、 无障碍环境权之厘定

国外无障碍环境问题的研究发轫于20世纪初,历经了设计、建设、立法规制等过程,现已相对成熟。相比之下,我国无障碍环境建设起步较晚,1985年首次提出无障碍概念,随后开展科学性、适用性的无障碍环境立法,从地区试点到全国铺开城乡无障碍环境建设与改造[1]。2007年3月我国加入《残疾人权利公约》(以下简称《公约》),《公约》确认“无障碍”是其八项基本原则之一。我国通过制定修改相关法律法规对无障碍环境进行规定,如《中华人民共和国残疾人保障法》(以下简称《残疾人保障法》)、《中华人民共和国老年人权益保障法》(以下简称《老年人权益保障法》)、《无障碍环境建设条例》(以下简称《条例》)等。《条例》第1条规定:“为了创造无障碍环境,保障残疾人等社会成员平等参与社会生活,制定本条例。”虽然《条例》中没有明确提出“无障碍环境权”这一权利类型,事实上却揭示了其权利内涵,“无障碍环境权”呼之欲出。

(一) 无障碍环境权之界定

根据《辞海》对“无障碍环境”的解释,指的是为残障者提供各种设施,以排除行动障碍的环境。那么,该如何理解无障碍环境权的概念呢?学者劳伦斯·C.贝克(Lawrence C.Becker)在《财产权》一书中提出“权利+要素”[2],其中要素(1)至(5)概括了一项权利最基本的构成[3]。据此,本文以前五项要素对无障碍环境权的构成作简要分析:

(1)权利主体。《条例》第2条规定“残疾人等社会成员”是无障碍环境的享有者。笔者认为还应包括“因老致残”的老年人,即无障碍环境权利主体是残疾人、老年人等特定群体。为行文方便,统一对话平台,本文统称为“残障者”。(2)义务主体。在无障碍环境建设中,义务主体可以是国家、企事业单位、其他组织和个人,而政府作为公共利益的维护者和代表者,在无障碍环境建设中发挥着主导性作用,是最重要的义务主体。(3)权利主体和义务主体的关系。权利主体享有无障碍环境权,义务主体负有提供无障碍设施及服务、不得侵犯并满足权利人需求之义务等。(4)权利的内容。无障碍环境权的内容包括自主安全地通行道路、出入相关建筑物、搭乘公共交通工具、交换信息、获取服务等。(5)权利的正当性。无障碍环境权的正当性源于社会对于权利内容的道德评价,享有无障碍环境权既是人权法治保障不可或缺的一部分,又是权利主体能够平等自由地参与社会生活的现实需要。根据上述,可以给无障碍環境权下这样一个定义:无障碍环境权是残疾人、老年人等特定群体依法享有的自主安全地通行道路、出入相关建筑物、搭乘公共交通工具、交换信息、获取服务的相关权利。值得说明的是,无障碍环境权不属于环境法学研究的范畴,无障碍环境权与环境权大相径庭。

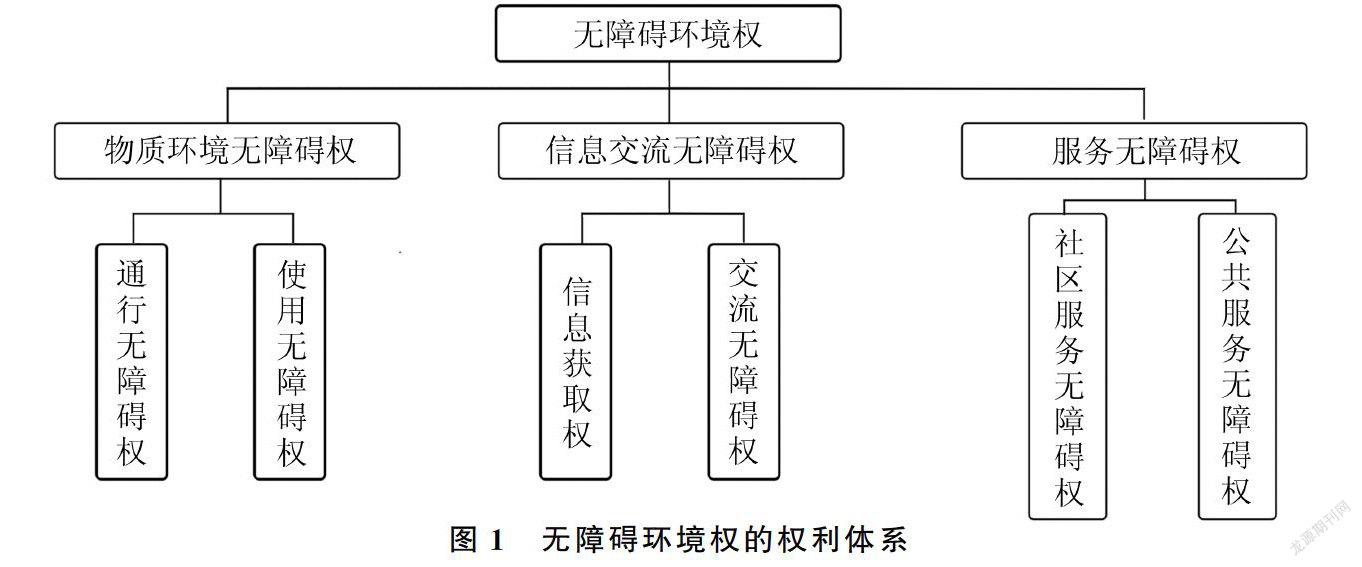

作为一项新型权利,无障碍环境权一方面有待立法确认,另一方面亟需建构权利体系。建构一个科学严谨的无障碍环境权利体系,将不同类型和性质的无障碍环境权置于其之下,既体现了该权利体系的科学性、完整性,也是无障碍环境立法的重要目标之一。在此,本文尝试建立无障碍环境权利体系,以权利主体应当享有的权利内容为中心,分为物质环境无障碍权、信息交流无障碍权、服务无障碍权,为建构无障碍环境权制度体系做铺垫。

物质环境无障碍权的内容包括了通行无障碍权和使用无障碍权。前者指的是残障者能够自主安全地通行道路、出入相关建筑物、搭乘公共交通工具等;后者强调的是上述无障碍建筑与设施的使用,处于安全、平等、方便、和谐的状态。相应地,义务主体不仅负有无障碍环境改造,无障碍设施提供的义务,还应保证建筑设施处于易于获得和可及的状态,利于残障者通行和使用。当前有学者提出了“无障碍通行权”,但众说纷呈,一是在物质环境层面使用[4];二是包含了无障碍物质环境和信息环境两个方面的内容[5]。本文认为,“无障碍通行”意指通行的顺畅、无阻碍,而“通行无障碍”侧重状态描述,采用“通行无障碍权”更符合权利主体享有无障碍环境权利的状态。

信息交流无障碍权主要针对视力、听力、语言、阅读等有障碍者通过媒体获得信息,进行交流的权利,其核心内容是信息获取权和交流无障碍权,与知情权、言论自由权等基本人权联系密切[6],也关乎残障者教育权、劳动权等权利的实现。《条例》第三章仅规定政府网站、公益网站、公共图书馆等加强信息交流无障碍建设,这与残障者通过网络接受教育、开展金融交易业务、获取各类资讯的巨大需求严重不匹配。正如有学者提出了电子商务类网站无障碍环境建设的法律适用问题[7],诸如电子商务类网站、网络教育类网站应以何种标准进行信息无障碍建设,以及法律能否强制性要求该类网站进行无障碍环境改造,有待进一步探讨。

服务无障碍权可分为社区服务无障碍权和公共服务无障碍权,这是依权利实现程度不同进行的划分。前者是对残障者最基本的服务保障,指社区服务设施应该具有无障碍服务性能,为残障者参与社区生活提供方便,如完善紧急呼叫系统、补助贫困家庭无障碍设施改造等。后者属于更高层次的权利类型,更依赖于经济基础的支持,强调公共服务面向所有社会成员无差别地提供,使残障者在与其他人平等的基础上,享用城市和农村地区向公众开放或提供的服务。然而《条例》的规定仅限于社区服务无障碍权层面,与《公约》要求的公共服务无障碍权还存在很大的差距。究其原因,这可能与我国社会公共服务的发展水平较低有关。所以,未来无障碍服务建设需顺应去机构化、社会融合化趋势,注重培育残障者自主与选择自立。

(二) 无障碍环境权之属性

《公约》确认享有无障碍环境对残障者“享有一切人权和基本自由至关重要③,将无障碍环境权与人权紧密联结。因此,《宪法》第33条人权保障条款构成了保护无障碍环境权的法律依据,享有无障碍的物质环境、信息交流和服务是维护残障者基本人格尊严的应有之义。无障碍环境权的创设是宪法人权保障的要求,同样是民法人格平等之原则使然。现代民法的基本原则之一是人格平等,无障碍环境权具有民法属性正是着眼于民法中的人格权,表达了对人格自由平等的尊重,彰显了民法追求实质正义,注重人文关怀的价值理念[8]。而民法中的无障碍环境权与行政法中的无障碍环境权各有所指向,无障碍环境权更是一种行政法上的权利,主要表现在以下几个方面:

1.国家干预特征明显。我国关于无障碍环境权益保护的具体规则散见于不同层级和部门制定的法律规范中④,涉及了住房和城乡建设、交通运输、公安、财政、工业和信息化、广播电视等多个部门,涵盖了工程设施建设、公共交通、信息交流、社区服务等领域。以上规范均属于行政法范畴,为了维护社会公共利益而对无障碍环境建设进行管理,带有明显的国家干预特征。

2.法律关系主体的不对等性。作为公共产品或者准公共产品[9],无障碍环境无法完全由市场供给,决定了行政机关负有履行无障碍环境建设的积极义务,形成提供服务与享有服务、给予保障与获得保障为基本特征的权利义务关系。在该法律关系中,行政机关基于法定职责履行无障碍环境给付义务及保护义务,相对人享有的无障碍环境权是一项保障性的受益权,行政机关与相对人在无障碍环境法律关系中具有不对等性。

3.权利具有公共利益性。无障碍环境权是为了保证残障者平等自主地参与社会生活,无障碍环境行政的重点是给付行政,这使得无障碍环境权具有较强的公共性和福利性。无障碍环境权不仅是为保障残障者自身的个体性利益而赋予的,更是为了践行特定的行政目标,“为了实现公共利益而确认的”[10]。因此,无障碍环境权是一种行政法上的权利,必须借助行政法建立特殊保护。

二、 无障碍环境权行政法保护的功能价值

从民法视角看,权利主体的无障碍环境权受侵犯时,义务人应依法承担相应的民事责任,这是无障碍环境权的私法保护路径。如有观点认为,我国在立法思想、模式和体系上存在不足,应完善无障碍环境权等民事权利的保障立法[11]。民法保护能够有效回应生活中不断涌现的无障碍环境权民事侵权纠纷,发挥民法在私权保护方面的基础性作用。但是,民事主体却无法履行提供无障碍公共产品的义务,保障公共产品处于良好不受破坏的义务,民法领域难以保障无障碍环境权的实现。而从行政法视角看,确认无障碍环境权是行政法上的权利,上述问题便迎刃而解了。这意味着行政法对无障碍环境权的保护具有特殊功能价值,无障碍环境权的实现,其公共利益性的满足,必然与行政法密不可分。

(一) 激活宪法人权保障条款之功能

作为权利的最高规范载体,宪法承担着确认和保护公民基本权利诉求的任务[12]。宪法权利要落到实处需要具体法律制度的推动,这意味着人权保障条款必须借助部门法予以实现。德国学者奥托·迈耶曾提出一个著名论断:“宪法灭亡,行政法长存”[13],我国学者王名扬也有过类似表述:“宪法是静态的法律,行政法是动态的法律,二者互相配合,互相需要”[14]。两位学者都指向了行政法對宪法权利的实现功能,行政法是宪法最为重要的实施法,行政管理是行使国家权力最为直接有效的方式。相较于民法,宪法与行政法同属于公法领域,两者在规制政府权力,维护公共利益方面具有一致性,而民法对人格尊严的保护是一种私法上的保护。例如,2004年版《宪法修正案》增订了“国家尊重和保障人权”、“社会保障制度”的规定,等等。在宪法规范内容的导向下,行政法加紧进行人权保障行政、给付行政等领域的理论与制度构建。新时代中国残障者事业的人权话语发生了转变[15],拓宽了人权本身的内涵和外延,也促进了残障者基本权利在无障碍环境领域的规范与落实。无障碍环境权作为宪法基本人权的一种表现形态,受到宪法的原则性保护,行政法在宪法规定和行政职权范围内落实宪法人权法治保障内容,丰富其人权保障条款的内涵,使抽象的权利具体化。

(二) 强化无障碍环境行政执法之功能

如前所述,我国无障碍环境建设起步落后于发达国家,无障碍环境建设理念进入时间并不长,却面临着人口规模结构变化,残疾人、老年人等特定群体无障碍环境权益得不到充分保障的矛盾问题。唯有借助国家行政的力量,强化城市和农村无障碍环境行政执法,提升无障碍环境意识,才能最大程度上减轻甚至是消除残疾影响和外界障碍。无障碍环境行政执法应遵循依法行政的原则,首要解决的是行政执法权力来源的问题。行政权力受到立法的规范和制约[16],立法的缺失,容易导致行政执法的失范,缺乏权利的本源,无障碍环境行政执法便是“无源之水,无本之木”。因此,从立法上确立无障碍环境权,明晰不同主体在无障碍环境建设中的权利义务关系,整合行政主体在各自执法领域的程序规定,从而确保行政执法的法治化、规范化,强化无障碍环境行政主体的执法职能,防止行政主体自我授权、违法行政。同时,通过立法设定行政主体保护无障碍环境权的法律责任,进一步强化行政主体在无障碍环境领域的执法。

(三) 保障无障碍环境权益实现之功能

立足于新时代的历史方位和时代坐标,我国积极推进公平、全面而均衡的发展,回应人民对美好生活的期待,这是我国人权发展迈入新时代的一个重大标志[17]。在无障碍环境领域,保证残障者无障碍环境权益既是新时代的迫切需要,也是人民的热切期盼。通过立法确认无障碍环境权,不仅是对现行法律的补充,从静态的法律条文层面保障了残障者享有无障碍环境权利,明确了权利行使边界和救济方式,同时也为无障碍环境行政执法提供了合法性基础,强化了行政机关在无障碍环境领域行政执法的职责。综合运用行政许可、行政强制、行政处罚、检查监督等执法手段与方式,加强无障碍环境的建设,保障无障碍环境权益的实现。倘若行政主体的行政行为侵犯了相对人的无障碍环境权,相对人有权选择以行政复议或是行政诉讼的方式依法获得权利救济。无障碍环境权具有宪法基本权利属性,不论是借助民法,还是行政法,都应当获得确认与保障,进而形成公私法双重保护模式。建立行政法上的残障者无障碍环境权利体系,合理规定行政相对人的权利、权利实现方式及权利保障机制,将残障者的无障碍环境权益上升到权利属性,由法律进行确认与表达,才能落实权利法治保障,使人民“弱有所扶,权有所获”。

三、 无障碍环境权实现的困境

(一) 权利设定不明确

基于新时代背景下加强人权的法治保障,无障碍环境权的提出具有时代意义。虽然符合一项权利得以构成的基本要素,理论上得以证成,但是在现行立法中处于缺失状态,缺乏法律的明确规定,无障碍环境权这一权利类型始终是模糊的。首先,无障碍环境权来源于《公约》的原则性规定,却又与其具体内容不尽相同,这主要表现在信息交流无障碍和服务无障碍权益保障方面,局限于政府部门及其相关网站、残疾人组织网站、公共图书馆无障碍设施建设,社区层面的服务无障碍。其次,上位法的模糊规定,无障碍环境权难以确立。我国宪法没有明确列举无障碍环境权,其是从《宪法》第33条人权保障条款及第45条物质帮助权条款推导出来的,认为其符合宪法性人权保障之精神。而法律层面的《残疾人保障法》、《老年人权益保障法》等,关于无障碍环境权益的规定散见于部分条款,条文多以“有关部门”、“可以依法”等模糊词语表述,缺乏明确的法律责任主体及救济措施,难以认定无障碍环境权。最后,《条例》中无障碍环境建设主体不明确,职责不清楚,法律上难以确立无障碍环境权。《条例》第五章“法律责任”部分仅有四条规定,前二条的主管机关分别是住房和城乡建设主管部门及公安交通管理部门,而第三条则是直接规定“由有关主管部门”责令维修,却没有明确规定谁是主管部门。在该种立法模式下,《条例》根本无法赋予残障者无障碍环境权利。

(二) 行政执法不到位

“徒法不足以自行”,与无障碍环境立法相比较,无障碍环境的行政执法对有效保障残障者无障碍环境权显得更为关键,并得以达到法律的实然保护状态。然而,我国无障碍环境建设却面临着无障碍环境意识缺乏、行政执法权责不清、外部监督不充分等问题,集中表现为无障碍环境行政执法不到位,具体分析如下:

1.无障碍环境意识缺乏。我国行政机关的传统执法重点在城市管理、交通、工商、文化等领域,行政执法机关及其执法人员有受经济利益驱动的现象,“以罚代管”,“有利抢着管,无利踢皮球”。对于给付行政、服务行政等带有公共利益性的领域,往往由于“无利可图”而缺乏行政执法的积极性。尤其在无障碍环境执法领域,缺乏无障碍环境意识,尚未形成无障碍环境权的法律认知,造成行政机关社会责任感缺失,而将无障碍环境建设视为一种恩惠,可以自由决定给予、撤销甚至剥夺,无障碍环境监督检查也不能做到制度化和常规化。

2.行政执法权责不清。无障碍环境建设涉及领域广泛、部门众多,《条例》只规定由县级以上人民政府组织实施,住房和城乡建设主管部门负责监督管理,规定缺乏适用性、可操作性,极易造成执法混乱。首先,由县级以上人民政府负责组织编制并实施无障碍环境建设发展规划,从源头上保障无障碍公共产品的供给;其次,从无障碍设施建设至投入使用过程中,部门间存在职权交叉,易导致多头执法,执法监管矛盾突出;再次,无障碍环境监督检查本应做到常规化,加大监督检查工作强度,但负责监督检查的部门不明确;最后,无障碍环境遭受破坏和权利受侵犯,权利主体应向哪一主管部门投诉举报,亦不明确。

3.外部监督乏力。行政系统以外的权力机关的监督、司法机关的监督、监察机关的监督以及社会监督等没发挥应有的作用,进一步导致了无障碍环境行政执法的缺位。这主要源于全社会无障碍环境意识普遍不高,残障者的维权意识和维权能力较弱,而社会普通公民对残障者所面临的有形障碍和无形障碍认知不多,导致对无障碍环境建设执行情况监督不力。根据2015-2018年残疾人事业发展統计公报显示,四年中,全国范围内开展无障碍建设检查次数分别为6445次、4904次、4006次和2929次⑤,并且每年检查监督的次数呈下降趋势,反映出各级残疾人、老年人组织等在无障碍环境建设方面的监督和检查不能做到制度化、常态化,外部监督不充分且乏力。

(三) 救济途径不通畅

法律救济是残障者无障碍环境权实现的最后一条路径,遗憾的是,该机制并没能发挥其应有的价值与功能。我国现行法律明确规定的社会弱势群体合法权益的救济方式包括:申诉、控告、检举、仲裁、诉讼。但是,以上救济方式一般适用于法律明文规定的权利,譬如劳动就业权、物质帮助权等。而对于无障碍环境权的救济缺乏法律法规的明确、直接规定,法官往往会显得无所适从,再加上相关解释和细则规定尚未出台,无障碍环境权难以在司法层面获得救济,无法为残障者无障碍环境权益提供切实充分的法律保障。

现实生活中,残障者关于无障碍环境权受侵害的纠纷大量涌现,但不容乐观,许多案件无法立案进入司法程序,或者立案后裁定驳回起诉,或者适用法律错误,案件得不到公正有效地审判,其主要原因就在于“无法可依”。我国第一起残疾人无障碍设施的行政诉讼案件为“丁胜奇不服重庆市规划局规划行政许可未审核无障碍设施,提起行政诉讼案”⑥,法院因新类型案件曾裁定中止诉讼,说明法院已经意识到了无障碍环境权益受到侵害的事实,但迫于没有法律依据,继续审理后判决维持。在“郑会水、陈福良等诉宁波市海曙区人民政府”⑦案中,二审法院认为不属于行政诉讼受案范围,原告起诉不符合法定条件,故裁定驳回起诉。在“朱明建与和平县人民政府、河源市人民政府信息公开及行政复议纠纷”⑧案中,原告要求被告公开“无障碍环境建设的状况及无障碍通道、坡道、盲道改造的现状”和“执行《无障碍环境建设条例》的情况”,复议机关、原审法院及二审法院均认为上述信息需要汇总加工,被告对该申请无答复处理之法定职责,其是否作出答复均不属于行政复议及行政诉讼受案范围,最终驳回上诉。由此可见,现行法律法规关于法律责任部分的模糊表述与当前无障碍环境权救济的实际需求不匹配,严重阻碍了我国无障碍环境建设的进程,无障碍环境权利救济存在障碍。

四、 无障碍环境权实现之行政法路径

(一) 协调与衔接:明确设定无障碍环境权

无障碍环境权益上升为权利是来自于社会性的共识,对无障碍环境的诉求既合乎残障者生存和发展的需求,同时能够促进社会共同体的进步。而權利设定的明确性是其有效实现的前提,如果一项权利在最初设定时就存在模糊,其注定难以实现设定的初衷。无障碍环境权的确立、行使与救济需要宪法、法律、行政法规、规章等多级规范共同作用,俟条件成熟时,应将《条例》上升为无障碍环境基本法,在无障碍环境整个法律体系中具有统领性与指导性地位。唯有无障碍环境基本法与相关法律、法规规章相互协调,有机衔接,又有配套的实施办法予以落实,无障碍环境权才有可能是完整可行的。

首先,制定《无障碍环境法》,总结《条例》的立法经验和不足,通过赋予残障者无障碍环境权利、维护和救济无障碍环境权利的方式来实现对无障碍环境权的保障,重视行政权力在实现无障碍环境建设中的核心作用,既体现了立法的科学性、体系性,又将无障碍环境权益从“合理利益”上升为了“法定权利”,最终建构起完整的无障碍环境权利保障体系。其次,通过制定实施条例,各地制定地方法规和规章加以落实。法律的规定比较原则与抽象,需要制定具有可操作性、适用性的实施条例加以细化,各地应根据经济和社会发展水平,因地制宜,制定地方法规或规章,增强可操作性,使无障碍环境权得以真正保障。最后,加强立法解释,减少法律语言的模糊性。法律语言的模糊性不可避免,但是法律责任部分的模糊规定,将直接导致无障碍环境权难以获得救济。

(二) 确立与转变:完善无障碍环境行政执法

正如洛克在《政府论》中提到的,“政府的目的是为人民谋福利”[18],政府必须加强对无障碍环境建设行为的有效规范和管理,才能保证无障碍环境建设的效率与效果。作为社会无障碍环境建设的最佳规范者和管理者,政府必须增强无障碍环境意识,明确监督管理权责,健全监督联动机制,才能完善无障碍环境行政执法,确保残障者无障碍环境权的实现。

1.增强无障碍环境意识。政府及其公务人员应贯彻以人民为中心的理念,调整政府职能结构,把提供社会服务作为政府职能体系的重心,而为残障者提供无障碍环境给付是政府义不容辞的责任。各级政府应从全局的高度认识到无障碍环境建设工作的重要性,转变观念,加强领导,统筹安排,促进无障碍环境建设程度与经济社会发展水平相协调。在推进当地经济不断增长的同时,关注新时代社会矛盾的转变,残障者对无障碍环境的迫切需求,建立无障碍环境建设经费投入与经济发展同步增长机制。通过出台政策措施,宣扬“平等、参与、共享”的社会理念,在全社会形成“关爱残障者”的良好氛围,消除对残障者一切形式的歧视和障碍。

2.明确监督管理权责。首先,根据《条例》的规定,城市规划行政主管部门和建设行政主管部门是无障碍环境建设主管行政机关,对于无障碍环境其他执法主体,应理顺职责权限,整合执法主体,相对集中行使执法权。其次,赋予行政机关相应的执法方式与手段,合理审查新建、改建、扩建的建筑物、道路等,使其合乎无障碍设施的工程建设标准,定期对无障碍环境展开监督检查。最后,明确行政机关的职责,不仅体现在宏观上统筹规划、综合协调各部门开展无障碍环境建设,更应积极履行其日常监督管理职责,确保已建的无障碍设施处于安全方便的良好状态。

3.健全监督联动机制。区别于行政内部监督,外部监督主要是国家权力机关、司法机关、监察机关、社会组织等监督主体,通过建章立制,共享信息、沟通协调,形成有机统一的监督联动机制:(1)人大通过听取和审议政府国民经济和社会发展计划、预算的执行情况,审查无障碍环境建设支出的安排和资金到位情况;提出质询案,并与监察委员会行使的监察职权有效衔接,保障质询制度的监督刚性。(2)探索建立检察机关提起无障碍环境公益诉讼制度,提出检察建议,倒逼行政主体依法履行无障碍环境建设职责;行政机关不依法履行职责的,依法向人民法院提起诉讼,启动审判监督程序。(3)强化监察机关监察、调查及处置职能,办理公职人员在无障碍环境建设中的腐败、渎职案件,强化公职人员的责任意识。(4)社会组织等协助政府各部门在无障碍环境建设方面的行动,通过举报、投诉,媒体披露等方式,督促相关政府部门履行建设和监管职责。

(三) 保障与救济:畅通无障碍环境权救济途径

关于无障碍环境权是否具有法律救济之必要性,直接关系到无障碍环境权能否获得法律救济,以及救济制度的逻辑进路。持否定观点的学者认为:“无障碍环境权的行使有赖于政府的积极行为,而这背后是巨大的财政负担”[19],承认无障碍环境权可诉性“将会造成一个允许司法机关插手公共政策的制定从而导致司法专断的局面”[20]。但是,“有权利即有救济”,毋庸置疑,无障碍环境的给付受到一国经济社会发展水平的制约,但从低到高这一渐次实现的进程恰好与无障碍环境权由“利益”上升为“权利”再发展到“宪法权利”的权利形态相匹配。

新修改的《政府信息公开条例》废除了“自身特殊需要”的前置性条件,无疑扩大了政府信息公开的范围和类型,进一步确保了信息及时有效地传递,有助于实现残障者的知情权。通过公开政府无障碍环境建设相关信息,残障者可以监督和要求政府切实履职,认为行政行为侵犯其无障碍环境权的,可以申请行政复议,对复议决定不服的,相对人有权通过进一步提起行政诉讼来充分保障自己的无障碍环境权。而《行政诉讼法》第12条的“兜底条款”加“除外规定”可以将行政机关侵犯残障者无障碍环境权的行为纳入受案范围,通过司法解释明晰兜底条款解释规则,发挥案例指导制度的规范作用。行政机关的行政行为侵犯了残障者的无障碍环境权,导致其人身权或者财产权受到损害,被侵害者即有权或向行政机关申请行政复议,或向人民法院提起行政诉讼。鉴于目前我国对公益诉讼受案范围采取明确列举的方式,关于“等”字存在“等内等”和“等外等”两种理解,建议明确增加无障碍环境公益诉讼类型,进而从立法上保障无障碍环境诉权。检察机关在履职过程中发现行政机关违法行使职权或者不作为导致无障碍环境缺失,可以依法提起公益诉讼。

五、 结 语

法乃利益之器,在行政法中确认与保护无障碍环境权,既是中国立法创新之契机,亦是维护残障者权益之责任担当。在无障碍环境建设的过程中,以政府主导,通过立法、行政执法、行政司法和行政诉讼等形式共同保障残障者的无障碍环境权,能够最大程度地帮助残障者“走出去”并平等融入社会。未来,无障碍环境建设与保护的基本法将会制定,无障碍环境法律体系将形成,而无障碍环境权利保障机制将如何运行,还有待进一步研究。

注释:

① 参见习近平的《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利—在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,http://www.xinhuanet.com//politics/19cpcnc/2017-10/27/c_1121867529.htm,访问日期:2019年5月28日。

② 据国家统计局数据显示,目前中国有8502万残疾人,占总人口的6.34%,全国60岁及以上老年人口约2.5亿人,占总人口的17.9%,未来20年还将以年均超过3%的速度递增。

③ 2006年《残疾人权利公约》序言(二十二),确认无障碍的物质、社会、经济和文化环境、医疗卫生和教育以及信息和交流,对残疾人能够充分享有一切人权和基本自由至关重要。

④ 以“无障碍”为关键词在法律法规数据库进行标题检索,共查找出45条相关记录(包含现行有效、已修改和已经废止的),其中地方性法规3部,地方政府规章42部。

⑤ 参见中国残疾人联合会网:“2018年残疾人事业发展统计公报[残联发(2019)18号]”,http://www.cdpf.org.cn/zcwj/zxwj/201903/t20190327_649544.shtml,2019年6月13日访问。

⑥ 参见四川新闻网:“银行门口未设置无障碍坡道被残疾小伙起诉”5http://scnews.newssc.org/system/2009/10/26/012391189.shtml,2019年5月13日访问。

⑦ 参见中国裁判文书网:“郑会水、陈福良、张建设等其他二审行政裁定书”,http://wenshu.court.gov.cn/content/content·DocID=b4abaadb-e2bb-4f27-8d06-a8e1009ffa29&KeyWord=%E9%83%91%E4%BC%9A%E6%B0%B4%E3%80%81%E9%99%88%E7%A6%8F%E8%89%AF,2019年5月15日訪问。

⑧ 参见中国裁判文书网:“朱明建、和平县人民政府二审行政裁定书”,http://wenshu.court.gov.cn/content/content·DocID=49d6c52d-923a-408e-99fd-aa4c00aad74f&KeyWord=%E6%9C%B1%E6%98%8E%E5%BB%BA,2019年5月16日访问。

[参考文献]

[1] 谢宏忠,叶惠恋.我国无障碍环境建设的现状与问题述略[J].中共福建省委党校学报,2014(4):76-79.

[2] Lawrence C.Becker. Property Rights: Philosophical Foundations[M].London: Routledge and Kegan Paul, 1997.

[3] 夏勇.权利哲学的基本问题[J].法学研究,2004(3):3-26.

[4] 周志华.残疾人无障碍通行权实施现状及对策研究:基于成都市的调查[J].广西政法管理干部学院学报,2009(6):46-51.

[5] 王秀哲.人权保障模式下无障碍通行权利法律保护研究[J].石家庄学院学报,2016(4):104-111.

[6] 杨飞.论残疾人的信息无障碍权[J].河南财经政法大学学报,2013,136(2):118-124.

[7] 马仁标.不合情理的困难:电子商务网站信息无障碍建设的法律问题:以国际司法实务为例[J].理论研究,2018(6):95-105.

[8] 张莉.人格权法中的“特殊主体”及其权益的特殊保护[J].清华法学,2013(2):61-72.

[9] 李炜冰.无障碍环境建设中的政府责任[J].苏州大学学报:哲学社会科学版,2010(2):25-30.

[10]杨建顺.日本行政法通论[M].北京:中国法制出版社,1998.

[11]王利明.残疾人法律保障机制研究[M].北京:华夏出版社,2008.

[12]秦小建.宪法为何列举权利:中国宪法权利的规范内涵[J].法制与社会发展,2014,115(1):89-100.

[13]奥托·迈耶.德国行政法[M].刘飞,译.北京:商务印书馆,2013.

[14]王名扬.法国行政法[M].北京:中国政法大学出版社,1988.

[15]张万洪,丁鹏.从残废到残障:新时代中国残障事业话语的转变[J].人权,2018(3):92-98.

[16]应松年,薛刚凌.论行政权[J].政法论坛,2001(4):54-65.

[17]韩大元.加强人权法治保障推进人权事业的发展[J].人权,2017(6):13-16.

[18]洛克.政府论:(下)[M].叶启芳,瞿菊农,译.北京:商务印书馆,1983.

[19]高军,白林.社会保障权之可诉性[J].南通大学学报,2011(3):53-58.

[20]郑莹.从传统走向现代:社会保障权司法救济的检省与矫正[J].法学杂志,2012(3):112-127.

(責任编辑 文 格)

Administrative Law Protection of the Accessibility of the Environment in the New Era

LI Mu,WANG Zhi-qing

(School of Law and Humanities &Sociology, Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,Hubei,China)

Abstract:The call for building a barrier-free environment in the new era is very strong,ensuring that social members with accessibility needs are equally integrated into social life.The protection of accessibility rights through administrative law has special functional value for activating the constitutional human rights protection clause,strengthening the administrative enforcement of barrier-free environment,and ensuring the realization of barrier-free environmental rights and interests.However,due to the unclear setting of accessibility rights,administrative law enforcement is not in place,relief channels are not smooth,and the realization of barrier-free environment rights faces many difficulties.Therefore,the basic law should be enacted,the right to accessibility be defined,the law enforcement system for barrier-free environments be improved,and access to environmentally-friendly barriers be ensured so that persons with disabilities will fully enjoy the right to a barrier-free environment and realize the rule of law for accessibility rights in the new era.

Key words:new era; accessibility environment; administrative law; legal protection