自他参照:布里顿歌剧《仲夏夜之梦》探究

●张晨婕

(上海音乐学院,上海,200031)

一、仙界——与普赛尔《仙后》认识的异同

作为20世纪英国最具影响力的作曲家之一,布里顿被认为是自普赛尔以来英国音乐最伟大的希望。而他与普赛尔,或许亦一脉相承:都保持着鲜明的英式风格,不偏离亦不孤立;均在歌剧作品上显示出非凡的成就,用歌剧诉说心灵的声音。

普赛尔最著名的作品《仙后》①(1692),也取材于莎士比亚的戏剧《仲夏夜之梦》。然而,因其突出重点的变化,故没有原封不动地采用原著剧名,而是将其改为“仙后”。尽管剧名不同,但普赛尔的《仙后》与布里顿的《仲夏夜之梦》都源自同一故事,这两部作品之间的关联,自是令人感到兴趣盎然。

(一)置仙界于首位

纵观《仙后》和《仲夏夜之梦》,或许,两者都首先会在对神仙部分的强调方面给人留下直观深刻的印象——仙界的地位和作用不可替代。

于普赛尔,无论从歌剧的名称还是其选取的剧情来看,都不难发现其对“仙界”的兴趣。尽管从时间跨度上来说,莎士比亚与普赛尔的时代间隔并不远。但普赛尔依旧从以追求自由、人文主义为核心主线的《仲夏夜之梦》里着重选取仙界的部分进行改造刻画,足见其对神仙的偏爱和重视。

在《仙后》中,只有在原著里与仙界相关的人物提泰尼娅(仙后)、奥伯龙(仙王)、帕克(小精灵)、印度侍童以及被改为婚姻之神的忒修斯(原著中为雅典公爵)被保留下来,其余凡人等角色包括在名称、剧情走向等方面都进行了大幅度的改动,成为了一个发源于仙界矛盾的戏剧性故事。

普赛尔编织的画卷里,仙后有着极为崇高的地位。尽管她因受到魔花汁的控制而陷入奥伯龙的恶作剧,但她在清醒后仍然没有失去高贵的品格,不仅令错乱的凡人们重归于好,还以其威严摧毁了奥伯龙的闹剧。最终,仙后得到了印度男孩,并与奥伯龙复合,始于仙界的故事,在同样的地方画上了句号。

这种将仙界作为整部作品核心线索的布局,也能在布里顿的《仲夏夜之梦》中看到:

布里顿对仙界的重视,在这个“梦境”中显而易见:神秘、魔幻的气息弥漫于整部歌剧,神仙与精灵们掌握着凡人命运的轨迹,尽管凡人们并不知晓,但仙界始终“在暗处”控制全局,具有绝对的主导性。不过,布里顿歌剧中仙界整体占到的戏份不若《仙后》之多,可仙界每一次的出现,都是引导剧情下一步发展的关键。

在这一方面,普赛尔和布里顿的见解自是相似的,在莎士比亚原著中所存在几个阶层里,他们都将“仙界”置于首位,且赋予极为细致的刻画。可以说,布里顿在一定程度上受到了普赛尔《仙后》的启示,对仙界极尽描摹,延续了那种浪漫又充满幻想性的氛围。

然而,两部作品虽均强调神仙层面,但它们的最终目的却有所不同。若要细究,则必须从两位作曲家在整个改编思路上的差异说起。

(二)对仙界的衍伸

普塞尔与布里顿,在相隔几百年内对原著的改编,正体现出其基于历史时空的个人见解而对神界做出的不同衍伸。

对《仲夏夜之梦》,普赛尔的改编具有典型英国式的大胆与创造性。他仅保留了原作中仙界的所有角色,其余无论是人物还是剧情等方面都进行了大幅度的创编。普赛尔没有为音乐设置莎士比亚原著的内容,而是为每一幕短小的假面剧创作音乐(除第一幕以外)。不过《仙后》中的歌词完全是为配合新剧情而作的新词,虽未借鉴原著,但字里行间仍流露出莎士比亚的韵味,保有莎翁精神与鲜明的英国特点。

仿佛是对普赛尔的致敬,当布里顿准备为1960年奥尔德伯格音乐节写作一部新歌剧时,他采用了他和彼得·皮尔斯②都十分喜爱的莎士比亚戏剧为脚本③,同样选择了《仲夏夜之梦》。且就像上文所述那般,两者都不约而同地将“仙界”置于首位。

不过,布里顿的改编却是相对保守的。与普赛尔大胆的创造式改编不同,布里顿《仲夏夜之梦》给人的第一感受,是与莎士比亚原作紧密结合的——其剧情内容基本与原著相符(但改变了顺序)、演员的唱词大部分即为原著的诗词。那么这里,人们就会发现一件很有趣的事:普赛尔的改编看似极富原创性,但背景依然与莎士比亚原作相符,同时《仙后》近来被证实是为玛丽女王婚庆而作这一点更是映证了它的历史时代性;而布里顿,虽看上去仅对原著做了一些小的调整,可作品的核心与语境却已发生质的改变——这是一种“再创造”,以对人物的删减、历史的剥离等,往作品内注入了属于布里顿这个时代的声音及其自身的灵魂。他所强调的自然和真实性,已然跳出了原著的背景限定。

超越时空、跳脱历史,正是布里顿的迷人之处。他用自己的方式,致敬普赛尔,又做出与之相异而又有效的衍伸(同样也是对莎士比亚)。布里顿时常让人感到,他十分现代,其作品动人深邃,却又平易近人,富有跨时代的魅力。他的创作拥有能够吸引无数听众——无论是能够理解他,还是并不能完全懂得他内心的人。

而历史上还有一个人,同样能做到这点,他虽与布里顿生活在两个截然不同的时空,但两者却在许多方面默契地“相似”了。人们也许并不会感到惊讶,甚至还乐于去思考——布里顿与莫扎特。

二、人物关系——与莫扎特《魔笛》的如出一辙

《仲夏夜之梦》是一部极为复杂的作品。面对这样的复杂性,布里顿仍然能依据三个角色层面,配以生动、个性化的音乐,将对应的人物和戏剧发展清晰化。这种处理方式,与莫扎特(W. A. Mozart,1756-1791)在其德语歌唱剧《魔笛》(1791)中的手法十分相似。

“在我所知道的范围内,莫扎特和布里顿是为数不多的、能够广泛吸引听众的两位作曲家,包括那些并没有深刻理解他们的人。”[1]汉斯·凯勒曾如是说道。这一见解也许新奇,但若深入下去,却也不难发现两者竟是那样相似。如果普赛尔是布里顿的父亲,那莫扎特则更像布里顿的一位同伴,他们在各方面都具有极大共性:他们成熟于年轻④、都对古典艺术中固有矛盾的解决具主导性、都对形式有着完美的感觉……甚至,他们皆被认为可以“控制任何事”⑤。

而其中,布里顿从莫扎特身上获益最深的,便是在歌剧创作领域。“是歌剧院,比任何东西都更为突出地,支配了布里顿对莫扎特音乐的响应。”[2]他们对剧情的把握、人物音色的选择和性格形象的塑造,都十分到位,且默契十足。这一点,在《魔笛》与《仲夏夜之梦》中体现得淋漓尽致。

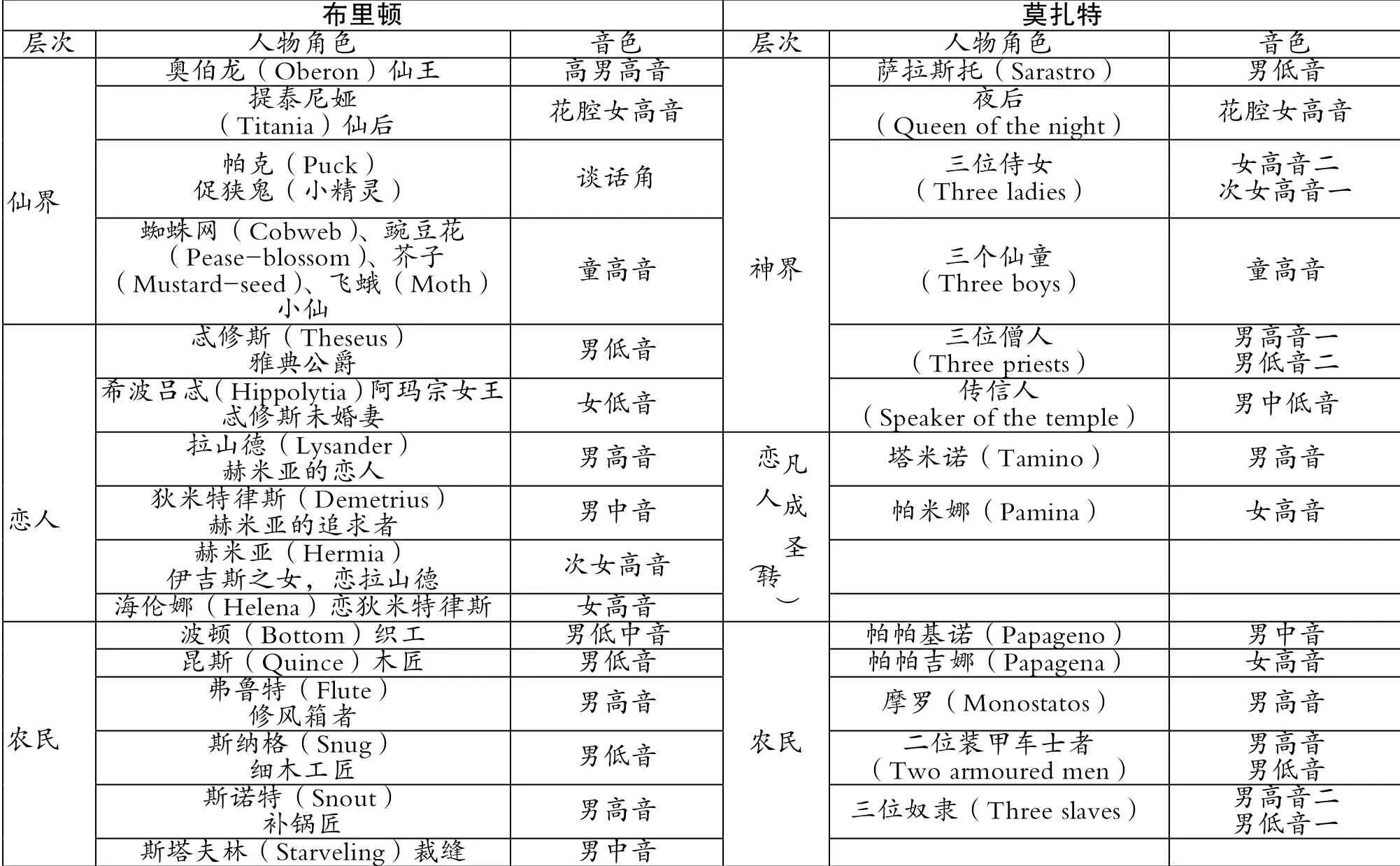

布里顿的《仲夏夜之梦》是一部包含了三个清晰阶层:恋人、农民和精灵(神仙)及其互相影响的故事⑥。而在歌剧《魔笛》中的三对核心人物:王子塔米诺与公主帕米娜(恋人,转凡成圣)、捕鸟人帕帕基诺和帕帕吉娜(凡人)以及萨拉斯托与夜后(神),同样构成了三个明确的人物关系层次。尽管两部作品的“三层”都代表着不同的意义,但宏观上,都可归结为神界、恋人和农民三部分(见表1)。故对这两部作品角色塑造的比较,下文将以布里顿的《仲夏夜之梦》为基准(即分为神界、恋人、农民三层)进而展开。

表1.布里顿《仲夏夜之梦》与莫扎特《魔笛》之层次、人物、音色对照

(一)神界

在布里顿的“梦境”中,神界毫无疑问占据着关键的主导地位,所有因果皆始于此:仙王奥伯龙与仙后提泰尼娅陷入争执,小精灵帕克受仙王之命而带来的魔汁几乎主宰一切,引发了一系列的阴差阳错,奇妙、诙谐、荒谬,又发人深省。

谱例1:布里顿《仲夏夜之梦》第一幕,总谱编号35后第1-10小节。

对于歌剧中神仙组的核心人物:仙王、仙后和精灵帕克的刻画,布里顿都做了细致有效的处理,无论是人物音色的选择,还是对角色的音乐塑造。同时,在这些形象里,也不难察觉,那些时不时闪现的、与莫扎特重合的影子。

在神仙中,仙王奥伯龙是一个很特别的角色。他位于仙界的统治地位,性格似乎令人难以捉摸。若要用“好”或者“坏”来评价仙王并不是件容易的事:对仙后与驴头波顿的恶作剧由心怀嫉妒情绪的他一手造成,然而,当他在森林里遇到一对纠葛的恋人时,却又善意地施以帮助,望他们终成眷属。这种飘忽不定、又带有一定复杂性的性格增添了奥伯龙一角的神秘感,而此时,布里顿又为该角色配备了假声男高音(countertenor)的音色与特征鲜明的音乐主题(见谱例1)——以四度→三度→二度的音程关系叠加构成的一组倒置、对应的旋律,带有强烈的半音化特征,轻盈魔幻——使奠定了整部歌剧“超自然”⑦氛围的核心人物奥伯龙更加立体、生动。

对奥伯龙性格的塑造,不禁让人想起《魔笛》中象 征着黑暗又充满戏剧性色彩的夜后。剧中,夜后因政治立场与丈夫萨拉斯托为敌,在面对女儿帕米娜时,由于敌对关系而滋生的仇恨促使她命令女儿去杀死自己的亲生父亲;面对塔米诺,她又表现出对帕米娜的强烈思念,爱护女儿的母性情怀展露无疑⑧。在夜后身上,可以清晰地看到一种复杂性,其内心充斥着矛盾。这种亦正亦邪的角色形象,与仙王奥伯龙的性格塑造有着微妙的相似。

然而,布里顿对“夜后”一角的借鉴不仅投射于仙王奥伯龙,还在一定程度上映照于仙后提泰尼娅。

最能直观认识到仙后与夜后关联的部分,在于布里顿和莫扎特都为这两个角色选择了花腔女高音。“由于泰坦尼雅为精灵的皇后一角的不真实性,布里顿安排其为花腔女高音声部。”[3](P14)的确,作为仙界的女王,提泰尼娅这一人物亦富梦幻感,而布里顿对该人物的声部安排,显然与莫扎特达成了默契——两位作曲家都偏爱用花腔女高音去诠释那些神性的、地位关键的女角色⑨。并且,两者对花腔女高音的使用都较为谨慎,从两部作品的角色表中可知,在《仲夏夜之梦》和《魔笛》中都只有一个花腔女高音角色。或许对布里顿和莫扎特而言,这种角色与音色关系的对应,均意义特殊。

(二)恋人

严格来说,布里顿的《仲夏夜之梦》中,除去仙界,在凡人阶层也有三对恋人:拉山德与赫米亚、狄米特律斯与海伦娜以及雅典公爵忒修斯与阿玛宗女王希波吕忒。剧中,前两对情人在历经一系列戏剧性的波折后修成正果,并最终在宫廷、在一对象征着最高地位的未婚夫妻面前得到了见证。

当歌剧进入对凡界的描绘后,最初进入观众视野的,是恋人拉山德与赫米亚。这是第一对出现在“森林”里的情侣,同样最具代表性。无论从歌词还是音乐上,二者间真诚的爱情都展露无疑:“他们抒情的音色相互交织,传递着一种热情而又富于魅力的浪漫精神——但在这之下,一系列轻微不和谐的、以圆号在一种微妙、动乱不安的节奏下演奏的和弦提醒了我们,用拉山德的话来说,即‘真爱永远不会一帆风顺。'”⑩(见谱例2)。

可见,在拉山德的声部中,整个旋律以“re”为主干音,于带附点节奏的同音反复后迂回上行,并且,拉山德与赫米亚的这整段二重唱都以该旋律为核心构成,并通过对该旋律不断地升调来传递逐渐加强的情感,表现出坚定的爱意。然而,正如罗伯特(Robert Holliston)所言,此处圆号声部亦引起了人们的注意(见谱例3):总是重复演奏着以小三度、增六度等为主的音程,伴以逐步加快的节奏型。尽管甜蜜满溢,却也埋下了不安的种子,是往后“灾难”的伏笔。

谱例2:布里顿《仲夏夜之梦》第一幕,总谱编号31后第1-6小节。

谱例3:布里顿《仲夏夜之梦》第一幕,总谱编号31后第7-11小节、总谱编号32后第4-6小节。

在奥伯龙看到森林中追逐、纠纷着的海伦娜与狄米特律斯时,便下定决心要帮助他们,命帕克为之滴上爱的魔汁。可帕克的失误却带来了严重的后果:四位恋人间的关系发生了戏剧性的转变,原先同时爱着赫米亚的两位绅士在睁眼后全都爱上了海伦娜,而不明所以的海伦娜认为这是两者对她的讽刺,后又与赫米亚相互辱骂……整个局面陷入了彻底的混乱。

显然,“森林”中凡界恋人们的命运轨迹因受到了神界的干预而发生了各种变化。而《魔笛》中,塔米诺与帕米娜的命运同样受到了神界的引导——年轻的恋人们在追寻真爱的征途中遇到了充满仇恨的夜后、正直强大的萨拉斯托等等,历经万千考验。在布里顿与莫扎特的安排下,恋人们都强烈地受到神界的影响。只是梦境中的情人们并不知晓神仙的干预,而《魔笛》中的神仙却是可见的。

很快,得知实情的奥伯龙震怒万分,并立刻派帕克将赫米亚等人恢复⑪。最终,“在所有的矛盾被奥伯龙和他的魔汁解决、以及恋人们被合理配对后——当一切都变成了它应当成为的样子——恋人们被赋予了他们最庄严的音乐。”⑫

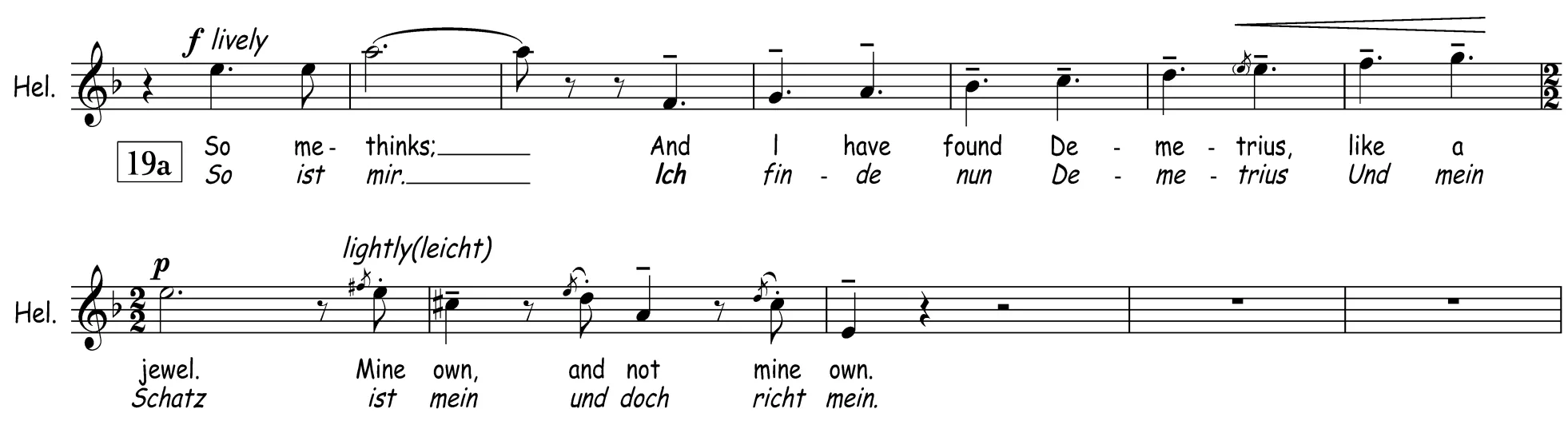

圆号响起,遥远却坚定,带着明亮的光辉将四位恋人唤醒(见谱例4)。当所有人都清醒后,他们望着彼此眼中最为真爱的那个人,吟唱起这最崇高、庄严的歌(从海伦娜开始)——“我找到了狄米特律斯,像一颗宝石,是我的,也不是我的……”(见谱例5)在经历了一系列艰辛与波折后,两对恋人的爱情也得到了升华,此时他们的境界已与最初不同。

谱例4:布里顿《仲夏夜之梦》第三幕,总谱编号14后第10小节。

谱例5:布里顿《仲夏夜之梦》第三幕,总谱编号19a后第1-12小节。

如此看来,《魔笛》中转凡成圣的塔米诺和帕米娜不也是一对经过重重考验后得以升华的恋人么?在两位作曲家的笔下,恋人这一阶层都在摆脱困境之后,走向了一个更高的地方。他们对恋人的人物塑造,都赋予了一层“蜕变”的内在意义。同时,两部作品当中的恋人也都得到了见证——萨拉斯托(男低音)为塔米诺和帕米娜咏唱;忒修斯(男低音)与希波吕忒则在宫廷中为两对情侣祝福。

但不可忽略的是,在《魔笛》中塔米诺与帕米娜在升华后已几乎与萨拉斯托站在了同一高度,而《仲夏夜之梦》的四位恋人仍然处于仙界之下。这里的差别,正体现出布里顿所要强调的核心:最强大的力量,莫过于无形的、自然的力量。

(三)农民

在布里顿的《仲夏夜之梦》中,昆斯、斯纳格、波顿、弗鲁特、斯诺特以及斯塔夫林这六个人物共同构成了“农民”(the Rustics)这一阶层。他们总是成群结队地出现,除了织工波顿——在农民们中最为核心的、也是唯一与仙界发生关联的喜剧性角色,曾一度在排练⑬中缺席。

对于波顿的塑造,布里顿可谓是为之赋予了极丰富的意义。在“农民团队”中,波顿并不具有领导性,他和其余成员一样在木匠昆斯的指挥下进行戏剧演出。虽没有领导力,但波顿却用一系列“鬼点子”解决了所有在排练中遇到的问题:在《皮拉缪斯和忒斯彼》的演出中,必须要具备男女主角相遇时的月光、阻碍男女主角见到彼此的墙等前提条件,在当时的历史环境下这是在一时半会儿无法解决的事,而波顿竟想到了以人的演绎⑭来完成这些物质条件。事实上,这种处理方式在最终上演时带来的却是更加幽默诙谐的效果。

要说农民“波顿”的形象会让人想到捕鸟人“帕帕基诺”,乍看之下似乎会觉得有些不可思议。但深入进行总结后,人们也能觉察到两个角色的共性:他们都是整部作品中最关键的喜剧人物;两者的存在,都将神、人、农三个层面更加清晰化,并与神界和人(升华的恋人)产生对比;以及,两位角色实际同出一源。

在席卡内德的《一部两幕德语歌唱剧》⑮中曾提到,在其作品《愚蠢的安东》里,一个简洁、滑稽的农民形象……在一定程度上也源自莎士比亚《仲夏夜之梦》里当与仙后与波顿相爱时的喜剧性,而在《魔笛》中,帕帕基诺也代表了这种简洁的形象,与魔法或是高贵的半神⑯形成对比。由此,两个角色便形成了以下关系:

因此,从波顿和帕帕基诺的角色建构上能看到的,更多是布里顿与莫扎特的默契。仿佛是偶然,但又存在着一定必然性,这两部作品中的喜剧性人物都源出于莎士比亚。相同的选择,加上微妙而神似的塑造,不禁令人感慨,布里顿与莫扎特是一对超时空志同道合的伙伴。

三、森林场景——对门德尔松《仲夏夜之梦》序曲的理解及深化

在布里顿的《仲夏夜之梦》中,将“梦”诠释得最为淋漓尽致的,无疑是对“森林”氛围的塑造,整个故事都缘于此:雅典旁的森林,仙界的领地、恋人们纠葛的所在,亦正是“梦”的始末。歌剧一开始,布里顿就以弦乐幻化出浓郁的神秘气息,而这最初作为引子呈现的段落,也在作品中起到重要的结构性作用。这种将神幻气氛置首、运用以弦乐为主的配置来营造“梦”的方式,不禁让人回忆起门德尔松(F. Mendelssohn,1809-1847)的《仲夏夜之梦》序曲(1826)。若细致分辨,在布里顿的音乐里,竟也绘制出了门德尔松梦境的缩影。

(一)弦乐的运用

如前所述,因表达的核心不同,布里顿在莎士比亚原著中人、神、农的三个角色阶层里,选择将仙界置于首位,并着重强调。于是,歌剧最初,布里顿便以整个弦乐声部,刻画出雅典旁森林的幽远意境(见谱例6)。

谱例6:布里顿《仲夏夜之梦》第一幕,第1-4小节。

“缓慢而神秘”,的确与此时的气氛极为贴切。全体弦乐从低音大提琴开始,先以主和弦奠定基础,接着,两个低音大提琴声部、中提琴声部等便依次进入连续的上、下滑音演奏。这里,大提琴与低音大提琴的低吟,似从很遥远的地方隐约传来,一下又一下地叹息着。

接着,伴随中提琴声部、小提琴声部的逐次进入和叠加(见谱例7),这种“叹息”变得更加频繁而密集、交织,营造出此起彼伏、连绵不断的线条。同时,纵观整个弦乐声部的进入过程,可见,弦乐是以从最低至最高、且由薄至厚的形式逐渐完整的。

谱例7:布里顿《仲夏夜之梦》第一幕,第5-13小节。

值得注意的是,布里顿对这种弦乐滑奏的运用,不仅在物理听感上描摹出一种摇晃的感觉,深入观察还能发现,这些滑奏所对应的和声也清晰地呈现出一个摇摆的态势。最初四小节(见谱例7),建立在大提琴、低音大提琴声部上的和弦分别为I-VII-I-VII,而紧接着伴随中提琴声部进入的五小节内,和弦则转变为II-IV-II-IV,可以看到,这部分的和声大体是以“T→S”(主→属)的功能趋势进行。而自第二小提琴声部进入开始,整个和声进行就进入了以“I-VII-I-VII-II-IV-II-IV”为主的循环,进而造成一种和声上的持续感。

“长久持续的和弦与它们色彩性的编曲,当然,令人想起门德尔松的序曲……”⑰显然,布里顿所创造的梦里,采用了与门德尔松相似的手段。“但这里有更多的相似点。这些和弦,被应用为一种典型—连续的样式,为整个部分起到了萌芽的作用……”⑱两个《仲夏夜之梦》,一部歌剧的引入和一部戏剧配乐序曲的铺垫性主题,都运用连续、个性鲜明的和弦来导入作品的语境。不过,在门德尔松的序曲中,这样的手法就显得更加直接(见谱例8)。

谱例8:门德尔松《仲夏夜之梦》序曲第1-13小节

在最初由木管和铜管奏出的四个和弦之后,弦乐部分就立刻占据了主导地位。而此处的弦乐几乎就是围绕着e小调的I级主和弦进行,只有极少数的情况下才稍带一些走往下属、属方向的色彩。这些以弦乐为主体奏出的连续、快速的八分音符进行,也即所谓的“精灵主题”[4](P27),轻盈灵动。该主题正是门德尔松对“森林”描绘,它同样持续了相当一段篇幅,用最梦幻的氛围开启一切的“梦”。

不过,有意思的是,门德尔松在“精灵主题”弦乐的声部安排上,却恰巧呈现出一个与布里顿相反的趋势:他的弦乐是从小提琴声部,并且也是自较高音区进入的,整个主题都以小提琴为主,偶尔加入中提琴点缀,这让整体音乐氛围变得更加空灵、虚幻,极富浪漫主义色彩。

从这点上,也能感受到两位作曲家所要突出的重心之不同。相比之下,布里顿对森林气氛的塑造,则更具有极为深刻的、对自然的映照。

因而,布里顿与门德尔松,都把超自然的领域置于最显著的位置,并合理运用弦乐,塑造出生动的森林氛围。但两者在声部安排上的差异,亦鲜明体现出他们对不同事物的强调。门德尔松所要表现的,是神秘的精灵;而布里顿所反映的,却是深藏着无限力量的自然。

(二)“森林”段落的结构渗透

在门德尔松的《仲夏夜之梦》序曲当中,对森林神秘氛围的塑造集中体现于“精灵主题”的呈现。在短短12分钟里,小精灵嬉戏的主题就出现了五次,尽管每次出现时篇幅不一,但从总体上来看,精灵主题及其变奏几乎占据了整部序曲的主体——它是贯穿全曲进行的(见表2)。

表2.门德尔松《仲夏夜之梦》序曲“精灵主题”的出现

从表2可见,精灵主题基本在每个关键部分都留下了痕迹:呈示部第二主题;连接部、展开部素材;再现部第二主题;尾声素材。该主题不断地在乐曲中显现、变化,将梦幻而富于仙气的氛围播洒在整首序曲里。更重要的是,除了最初四小节的“魔力和弦”[4](P27),凡是带有精灵主题的部分,它几乎都是最先出现的。也即,在一定程度上,此主题的出现便意味着一个新的开始、一次段落的划分。如此看来,门德尔松对神仙的突出也显而易见。

门德尔松的这种方式,即以精灵主题氛围引入,并将其置于序曲的各个部分,从而渲染出若隐若现的梦幻氛围并起到结构作用,显然启发了布里顿。

对森林气氛的塑造,在歌剧《仲夏夜之梦》中有着至关重要的地位。整部作品里,布里顿分别对三幕的“森林”营造做了精妙的处理,他谱写的每一个森林段落,都具有明确的作用:引入语境、连接段落,甚至还显示出整部戏剧的叙述变化(见表3)。

表3.布里顿《仲夏夜之梦》三幕中“森林段落”的出现(仅包括该段单独出现的情况)

首先,作品的引子部分,这个主要由弦乐构建起来的导入段落(即谱例7、8),也充分活跃于整个第一幕:它将神秘的森林氛围极尽渲染,不断地提醒人们,这是一个笼罩在神仙(自然)掌控之下的梦境世界。在将近50分钟的第一幕内,森林段落共出现了六次(并且不包含作为声乐伴奏的出现),并分别起到导引、连接和收尾的作用。其中,篇幅最长(34个小节)、最完整的一次显现即在全剧的序幕部分。

此后森林段落的每一次运用,都较为精简,篇幅皆控制在10小节左右,可谓充当了“微型间奏曲”的角色。这些小型间奏的每次出现,实际上都是建立在最初固定音型上些微的变化展开,尽管精练,却都有效巩固了森林的氛围。至第一幕末尾,森林的气息不意外地再次出现,与开头呼应。

至第二幕,森林段落在出现次数上有所减少(共三次),但每一次出现的篇幅却增加了(前两次出现都在30小节以上)。同时,此处弦乐对森林的描绘形式亦发生变化:不再是连续不断、摇曳不定的滑音,而是用以长音为主的形式代替(见谱例9),令音乐的整体效果变得相对稳定一些。

到第三幕,完整、独立的森林段落就仅在开头出现了一次,并再度改变了弦乐的描绘形式(见谱例10):既无滑音,亦无持续长音,最后一幕的森林段落,都是以一个个非常清楚的音构成,并具有确切的旋律走向。事实上,这一段“森林”,正预示着所有梦中之人的苏醒。

谱例9:布里顿《仲夏夜之梦》第二幕,总谱编号1后第1-6小节。

谱例10:布里顿《仲夏夜之梦》第三幕,总谱编号1-2部分。

所以,人们能够清晰地看到,森林段落在每一幕中的变化,都具有明确的指向和意图。它们的一次次改变皆与戏剧剧情密切结合,通过篇幅、出现次数、音乐组织形式等等贯穿全剧,显示出极强的结构力。于是,以森林段落为线索,便能清楚地看到“一切”从“仲夏夜之梦”中苏醒的过程。

四、终场村民戏——对多尼采蒂及19世纪歌剧的借用与批判

在脱离梦境的第三幕中,布里顿安排了整部歌剧最富喜剧性的情节。当恋人们获得圆满后,来到宫廷,与公爵和女王一同观看了由农民们编排、演出的悲剧:《皮拉缪斯和忒斯彼》。这出戏中戏,可谓是全剧最精彩的场景之一,农民们漏洞百出的表演都直令台上、台下的观众大笑不止。然而,尽管这场戏中戏是歌剧最诙谐、轻松的部分,但隐于这个喜剧结尾背后的,却是布里顿对19世纪歌剧的批判。

“布里顿在最后农民演出其为宫廷准备的戏剧的场景中,也加入了他自己的一些幽默。”[5]“《皮拉缪斯和忒斯彼》(第三幕中的戏中戏)的音乐在一定程度上调侃了……多尼采蒂“疯狂场景”唱段中的美声唱法。(彼得·皮尔斯曾说,在戏中戏内,安排了一个无情、明确而严格的对琼·萨瑟兰的模仿,这是对露琪亚的、由长笛伴奏的“疯狂场景”的回忆。)”⑲显然,布里顿这场戏中戏的讽刺对象非常明确,他选择了19世纪多尼采蒂(G. Donizetti,1797-1848)《拉美莫尔的露琪亚》⑳(1835)中的“疯狂场景”,借以表明对美声歌唱的批判和自身对歌剧的理解。

布里顿的调侃,从农民们刚上台时就已有所体现(见谱例11)。

谱例11:布里顿《仲夏夜之梦》第三幕,总谱编号60后第1-8小节。

当农民们准备就绪,对宫廷的观众表达敬意时,布里顿为他们安排了逐个升调的演唱:一句简洁的歌词“全为了你们的愉快,我们不在这里”(“All for your delight, We are not here”),从最低音区的斯纳格到最高音区的弗鲁特,以五拍的间隔依次进入、升高,当唱到弗鲁特的时候,他却因为唱不上去而出现了失误——之后响起一片调笑声。此处,便可初步看到布里顿对过高音区的讽刺。

然而,当饰演“月亮”的斯塔夫林开始演唱时,相比先前逐渐升调的演唱,更加直接的嘲讽亦随之而来(见谱例12)。

谱例12:布里顿《仲夏夜之梦》第三幕,总谱编号74后第1-7小节。

“月亮”斯塔夫林的这句演唱:“这盏提灯代表着月亮升起了”(”This lanthorn doth the horned Moon present”),尽管刚开始十分平稳,音区也处于正常范围,但当他唱到“Moon”时,也许是为了对自己的角色进行强调,旋律突然上行跳进了八度(且以假声演唱),仿佛在炫耀他能够一下子拔高音区的能力一般。对这种现象,布里顿在紧接着的一

谱例13:多尼采蒂《拉美莫尔的露琪亚》“疯狂场景” 个小节后立马借拉山德之口进行了直接调侃:“他应该把喇叭放在他的头上”(“He should have the horns on his head”)。

不难发现,以高音来炫技,的确是美声唱法中的典型特点之一。而布里顿对“月亮”的讽刺段落,亦不禁令人想起《拉美莫尔的露琪亚》(后文简称《露琪亚》)中“疯狂场景”的演唱(见谱例13)。

当陷入疯狂的露琪亚,唱到“埃德加,我们找到了庇护之地”之时,旋律运用了一个上行九度的跳进,将音区瞬间拔高,显示出演唱者对音域的驾驭能力。同时,在整个“疯狂场景”的选段中,类似这样突高、突低的

谱例14:多尼采蒂《拉美莫尔的露琪亚》“疯狂场景” 跳进一直频繁出现(见谱例14)。故而,布里顿对“月亮”的批判,正投射于这些段落之中。

除此之外,戏中戏里当忒斯彼找到皮拉缪斯时的场景亦值得关注(见谱例15)。

谱例15:布里顿《仲夏夜之梦》第三幕,总谱编号83后第2-8小节。

在忒斯彼发现皮拉缪斯之时,皮拉缪斯已经死去。忒斯彼起初不愿相信,但当她看到用各种言语都无法唤起皮拉缪斯,才惊觉她的爱人已逝。意识到这一点,忒斯彼一连咏唱了三句“死了——”(“Dead----”)。三回重复,装饰性一次比一次强,音域也逐渐升高,同时,每一次重复就好像是忒斯彼渐渐接受“皮拉缪斯之死”一事实的过程。这种以重复演唱(且逐渐加强装饰)来强调情感加深的手法,在《露琪亚》中也能清晰寻得(见谱例16)。

精神已然崩溃的露琪亚仿佛快要走到生命的尽头,

谱例16:多尼采蒂《拉美莫尔的露琪亚》“疯狂场景” 但恍惚间她还在呓语,对自己心爱的埃德加诉说着。“这一定是为我们准备的庆典”,露琪亚唱到,“埃德加,埃德加,噢!”在她呼唤恋人埃德加的时候,一样以重复和逐渐加强花腔的歌唱来抒发内心的情感。

一场最欢乐的戏中戏,却也是整部歌剧中最具批判性的部分。布里顿以多尼采蒂为例,借《皮拉缪斯和忒斯彼》讽刺了19世纪意大利歌剧中的弊端:过多的高音炫技、花腔及繁复的情感诠释,已偏重对歌唱家能力的突出,让歌剧丧失了最本真的东西。于布里顿而言,简明、有效才是歌剧该有的特质。

结 语

所谓“他者”是一个与主体既有区别又有联系的参照,本论文通过对布里顿歌剧《仲夏夜之梦》与“他者”关系的关照,可以看到以下几个问题:

一、20世纪作品中“他者”普遍在场。

对他人因素的引用,在新古典主义、拼贴音乐等等中都占据着不可或缺的地位,这些引用或直接、或具隐喻性,但均为20世纪音乐的一大特点。

二、主体与“他者”交互存在的丰富特征。

对莎士比亚,布里顿以其作品为媒介,用个性化的处理消解历史过时感,强调真实、自然,赋予歌剧全新的意义。在此之上,加以对普赛尔、莫扎特、门德尔松的学习及延伸,以及对多尼采蒂的借用和批判,令《仲夏夜之梦》成为杰作。其中,对莫扎特《魔笛》的借鉴,很好地体现出布里顿“以可靠的音乐本性来处理这些高度风格化的类型,将它们融合在一部非凡的作品中”[6](P290)的卓越才能。

三、在“他者”踪迹幻灭处,实现主体存在的真正价值。

在人们沉浸于布里顿的歌剧中时,其实并不会察觉到那些“他者”的鲜明痕迹。只因布里顿能将“他者”巧妙融于自己,使之浑然天成,最终依然成为“布里顿”。所以,当歌剧结束后,人们会觉得“无话可说”,并感受到发自内心的满足——事实上这也是布里顿对莫扎特的真正响应:“在皇家歌剧院观看了《费加罗的婚礼》的演出后,布里顿深受触动地说:‘单纯之美(其实里面极其动人充满表达)其实就是彻底放空'。

这些正是对布里顿引用“他者”的写照,并主要体现于其中晚期作品——自《彼得·格莱姆斯》引发了布里顿一系列歌剧作品起,其歌剧便日趋成熟,它们最大程度地实现了音乐和戏剧的可能,并成就了布里顿“天然”的综合性。而歌剧《仲夏夜之梦》是对该特征的最佳体现,这也就是为什么“它被很多人认为是布里顿最出色的歌剧”[6](P290)的原因。

注释:

①《仙后》是亨利·普赛尔在1692年创作的一部半歌剧(或称“假面剧”),其脚本由埃尔卡纳·塞特尔根据莎士比亚戏剧《仲夏夜之梦》的部分情节改编创作,于1692年4月首演于伦敦多赛特花园剧院。

②彼得·皮尔斯(Peter Pears,1910-1986):英国男高音歌唱家,出生于英国法纳姆,以演唱贝奇、舒曼和舒伯特的歌集闻名。他长期与英国作曲家、钢琴家本杰明·布里顿协作1946年,彼得协助布里顿建立英国歌剧院,并促成了1948年爱丁堡音乐节的实现。

③此处(当布里顿准备为1960年……)概括自汪洋《布里顿及其音乐创作》第35页,上海音乐学院出版社2005年1月版。

④成熟于年轻:即,在创作早期就实现了成熟,同时保持了年轻的特征。

⑤该段总结自Hans Keller: “Britten and Mozart——A Challenge in the Form of Variations on an Unfamiliar Theme”, Oxford University Press, 1948.

⑥Good Morning Britten: “Benjamin Britten a voyage of discovery in his centenary year”, “Foundations—Britten and Mozart”.2013.2.原文:“It is the opera house, though, that appears to have dictated Britten's musical responses to Mozart more than any.”

⑦Peter Evans:The Music of Benjamin Britten, A Midsummer-Nigh t's Dream, Oxford University Press, 1979,P236. 原词: “supernatural”.

⑧“剧中,夜后……展露无疑”总结自姜丽霞《歌剧〈魔笛〉中夜后花腔咏叹调研究》第12页,武汉音乐学院硕士论文,2005年6月。

⑨通常是神仙界(阶层)的第一女主角。

⑩Robert Holliston: “Reminiscences on A Midsummer Night's Dream”, 2016.3, P2.原文: “their lyrical vocal lines interweave,conveying an ardently seductive romanticism but underneath, a series of slightly dissonant chords, played by the horns in a subtly unsettling rhythm, reminds us that, to borrow Lysander's words,the course of true love never did run smooth.”

⑪这里的恢复指的是让拉山德与赫米亚、狄米特律斯与海伦娜正确配对、终成眷属,而非回到最初两位男士同时爱着赫米亚、海伦娜单恋着狄米特律斯的情形。

⑫Robert Holliston: ”Reminiscences on A Midsummer Night's Dream”, 2016.3, P2. 原文:But it is after all conflicts have been resolved by Oberon and his magic potion and the couples have been properly united when all is as it should be that these Lovers are given their most sublime music.

⑬这里的排练,即布里顿《仲夏夜之梦》中农民们一直在精心准备的戏剧《皮拉缪斯和忒斯彼》(戏中戏)。以及,皮拉缪斯和忒斯彼古希腊神话中的巴比伦情侣。

⑭人的演绎:即由演员来扮演月光和墙。

⑮Emanuel Schikaneder: “A German Opera in Two Acts”. Source:http://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_c ode=8.660030-31&catNum=660030&filetype=About+this+Recor ding&language=English

⑯高贵的半神:即,转凡成圣的人。

⑰R. Larry Todd:Mendelssohn Essays, Routledge , 2008. 原文: “ The prolonged chords and their coloristic orchestration, of course, bring to mind Mendelssohn's overture......”

⑱同上注,P46.原文: “ but there are more similarities. These chords, applied in a proto-serial manner(Britten employs their retrograde order in the concluding bars of the act), serve as the germ for the entire act……”

⑲Robert Holliston:“Reminiscences on A Midsummer Night's Dream”, 2016.3, P2.原文: “During Pyramus and Thisbe (the play-within-aplay in Act III), their music parodies a number of targets ... to Donizetti's bel canto mad scenes. (It has been said that Peter Pears, who played Flute in the original 1960 production, gave a ruthlessly precise impersonation of Joan Sutherland during this sequence which is reminiscent of Lucia's flute-accompanied mad scene.)”

⑳《拉美莫尔的露琪亚》:多尼采蒂的三幕歌剧,完成于1835年,于1835年9月26日在意大利那不勒斯的圣·卡洛剧院举行首演。因反响成功,后又被译为法语版本,于1839年8月6日在巴黎文艺复兴剧院进行了首演。