中国古代综蹑织机起源的再研究

夏克尔·赛塔尔 李强

摘要: 中国古代综蹑织机起源于双轴织机,而双轴织机向综蹑织机流变似乎缺少中间环节。对《东国传丝公主画版》中的“双轴织机”、和田双轴织机、《列女传·鲁敬姜说织》中织机形态进行文献描述研究和考古发现的二维互证,研究得出《东国传丝公主画版》中所谓的双轴织机的论证存在问题,可能并非织机;从地理环境决定技术形态理论出发,作为中国古代双轴织机活态形制的和田织机能否表征中国古代双轴织机还有待商榷;《列女传·鲁敬姜说织》所描述织机为手提综竿式斜织机(笔者假设),此一机型在法国吉美博物馆藏的一斜织机上得到不充分但必要的印证。

关键词: 综蹑织机;双轴织机;手提综竿式斜织机;东国传丝公主;敬姜说织

中图分类号: TS103.2

文献标志码: B

文章编号: 1001-7003(2019)01-0103-07

引用页码: 011304

中国古代织机演变从有无踏板上看,经历了原始腰机、双轴织机、综蹑织机三个阶段,其中综蹑织机的流变最为繁复,历经单综单蹑织机、单动式双综双蹑织机、互动式双综双蹑织机、多综多蹑织机[1]。中国织机史上最辉煌的发明小花楼提花织机和大花楼提花织机从实质上看也是综蹑织机,无非是机顶上多加了一个大提花装置,有些专著将其称为束综提花织机或单独分列[2-4]。不管如何划分织机类型,综蹑织机的地位是勿庸置疑的。综蹑织机是如何起源?很多文献都没有认真分析,只是对织机类型进行了简單的排序,没有说明其排序的依据,这让笔者这样的后学者着实思量良久,不停地运用戥学术的思想[5],去对前学的观点、论据、论证过程进行反复推演。在双轴织机到综蹑织机这一过程中存在着诸多疑点,需要相关研究者们注意和再研究,笔者在此抛砖引玉以求教于方家。

1 《东国传丝公主画版》中的双轴织机的一些疑问

双轴织机进入中国古代织机史,皆受《东国传丝公主画版》中的相关信息研究影响,该画版是20世纪初英国学者斯坦因(公元1862—1943年)在中国新疆和阗(今和田地区)附近的丹丹乌里克遗址(唐代)中所获[6]。斯坦因认为,在这块画版上的人物有三名带有“项光”的女性,其中居中的女性地位较高,因为其服饰较高贵。还有一个带“项光”四臂人物。右边女性前似乎放置一架与后文所述和田织机相似的构件(看不清整个是否为织机)。加之左边女性指着高贵女人头上,暗示头上有玄机,似乎与《大唐西域记》中东国公主传丝的人物基本相符,于是斯坦因认定其为东国传丝公主画版。这一论断也被中国学术界广泛认同。

赵丰先生[7]曾经根据此画版的右下角的部分信息,认为其中“藏”有(仅部分显露,有和田织机的叉型支架)一架在今天新疆和田一带还在使用的双轴织机。新疆和田双轴织机已有固定机架,虽然没踏板机构,但却采用两根杠杆式机构进行提综,有点像互动式双综双蹑织机的机构,但只是形似,两片综叶之间并没有互动,只是为了减少织机上的机构而将两个并不相关的综片组合在一起,这种组合通过一根或两根横木连接,笔者将其称为杠杆系统。

织工通过拔动杠杆系统的连接横木,使整个杠杆系统在叉型支架上的横杆上前后运动。杠杆系统前后两端的综线连结叉形架前后的两个综竿,而两个综竿相当于两片综叶,分别控制着奇数根经纱层和偶数根经纱层的提升。正是因为杠杆系统前后两端下的综叶像翘翘板一样一端提升另一端则恢复正常经面,让人产生互动式的感觉。由于织机其下缺少踏板机构,容易让相关研究者将其归入综蹑织机特别是互动式双综双蹑织机前的某种机型。

和田织机的操作:将杠杆系统向后下方拉移,则杠杆系统前方控制的综叶被提升,形成一个三角形梭口,然后可引纬、打纬;而将杠杆系统向前下方拉推移,则杠杆系统后方控制的综叶被提升,也形成一个三角形梭口,并且完成经纱的换层操作,然后引纬、打纬。这样就完成平纹织物织造的一个循环,这一操作过程也证明了和田织机并没有互动式结构。

笔者认为,将和田织机作为中国双轴织机的典型代表还是欠妥,其原因有三:

1)在进行类比研究时,某种相同的社会形态的技术水平,是否可以互推这还值得商榷。因为任何一种技术的出现都与当地的自然地理环境和人文地理环境密切相关。是否每一个背景因素都相同,这都需要认真考量。再者,在人们现实世界中还存在着某些“蝴蝶效应”[8],这是需要关注的。显然新疆和田织机与华夏族或汉族的双轴织机有着不同的地理环境,这些不同的环境有时就像“蝴蝶效应”的影响因子,影响着双轴织机的形制特点。虽然和田织机随着丝绸技术通过丝绸之路从中原地区传到新疆,但它却随着环境的改变在形制上出现了不同,这样不能以和田织机来类推华夏族或汉族的双轴织机。

2)学术界甚至对《东国传丝公主画版》的命名也存在着反对意见。因为画中的人物都有项光,说明这四人都应该是神、佛形象,而《大唐西域记》中并没有显示传丝公主成佛,而且其侍女还会成佛,显然是斯坦因不懂佛教艺术的表现手法[9],而误认为是《东国传丝公主画版》。如果《东国传丝公主画版》被证伪,那其内容主旨与纺织没有关系,其中的残破信息则不应该考虑成织机。

3)即使预设《东国传丝公主画版》属实,那最右边的侍女应该是在操作织机,但从其方位来看,她却在织机的一侧,不可能操作织机。画作中的每一物应该与对应的人物有密切的关系,否则此物是多余的,显然《东国传丝公主画版》中的实物织机就与作画的原则有悖,通过反证法证明《东国传丝公主画版》中的所谓织机可能不属实。

2 《列女传·鲁季敬姜》中所述织机相关观点的献疑

假设相信《东国传丝公主画版》是不能自名其意的画版,那它也不能说明中国古代双轴织机的形制,而西汉刘向《列女传·鲁季敬姜》中可追寻出一些双轴织机的线索。《列女传·鲁季敬姜》表达如下:

“文伯相鲁,敬姜谓之曰:‘吾语汝治国之要,尽在经矣。夫幅者,所以正曲枉也,不可不强,故幅可以为将;画者,所以均不均、服不服也,故画可以为正;物者,所以治芜与莫也,故可以为都大夫;持交而不失,出入不绝者,梱也,梱可以为大行人也;推而往,引而来者,综也,综可以为关内之师;主多少之数者,均也,均可以为内史。服重任,行远道,正直而固者,轴也,轴可以为相;舒而无穷者,樀也,樀可为三公。’文伯再拜受教。”[10]

2.1 对《列女传·鲁季敬姜》中描述织机的部件的献疑

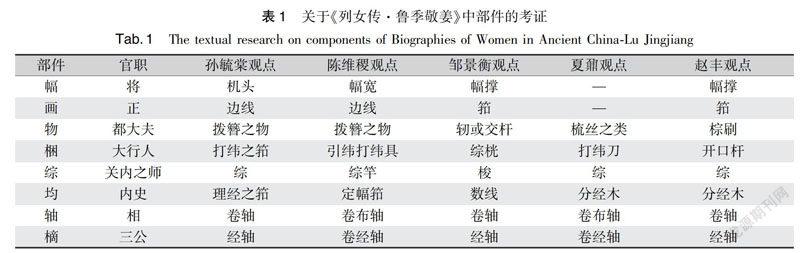

根据内容来看,敬姜把治国喻为操作织机,8名主要官员的作用与织机上不同部件的作用一一对应。关于该段文字中的8名主要官员对应的织机部件,许多学者作了考证,结论各不相同(表1)[11]。

如果想知道《列女传·鲁季敬姜》中所描述的织机形制,必须搞清楚每个部件,古人之织机部件与今人的描述不同,加之历代的注疏影响(可能是错误的),从而导致一些误判的出现。但前學的研究为笔者再研究这些织机构件提供了戥学术的材料。

幅,非幅宽乃幅撑。《礼记·王制》中有“布帛精粗不中数,幅广狭不中量,不粥(鬻)于市”,《汉书·

食货志》中有“太公为周立九府园法……布帛宽二尺二寸为幅”[12]。可见,汉代关于幅的解释都为幅宽,正因为《列女传》成书是西汉,此外清代《康熙字典》中所载“幅”的解释都为幅宽之意。所以有些学者认为幅为幅宽。笔者认为显然不妥,其理由有二:1)《列女传·鲁季敬姜》中有“正曲枉”“不可不强,故可以为将”。显然,“正曲枉”与幅宽的作用(控制织物宽度)不符,最重要的理由是幅宽不是一个机构,只是一个控制范围。2)所谓“将”,《礼记注》中有“才足以将物而胜之之谓将”[13]。由于春秋战国乱世拥有强悍的将军,一则可以称雄天下,如秦之白起;二则可以保国于乱世,如赵之赵牧。将军对于春秋时代的各国而言至关重要,这也是敬姜首先说将的原因。这一点很多学者都没有关注到,笔者将在后文分析其具体织机类型时用到这一观点。笔者认为幅应该是控制织物幅宽且将整个织机撑起来的工具——幅撑[14]。

轴,乃为织轴。《诗经·小雅·大东》中有“小东大东,杼轴其空”,对于杼轴有两种解释:一种观点认为“土作谓之杼,木作谓之轴”;另一种观点认为“杼,持纬者也。轴,受经者也”[15]。系传云“椱,即轴”,《说文》云“椱,机持缯者”。缯是指丝织物的一种,泛指织物。显然“机持缯者”“受经者”是指织机上的织轴。先秦时期已有“相”这一官职,大宰即王之相,大宰总御众官[16]。如何总御众官,则必须如敬姜所说“服重任,行远道,正直而固者”,而织机上的织轴确实如相,织机上所有机构运转到一定程度,必须由织轴卷布方能重新操作,这不就是“总御”所有的机构吗?

樀,乃为经轴,与织轴对应。《集韵》“樀,机上卷丝器”[17],经轴的作用是不断放出经纱,与织轴不断卷布对应,真所谓“舒而无穷”。先秦时期三公为太师、太傅、太保,是辅弼国君之官。假设织工为国君,樀确实起到整个织造过程中的辅助操作作用,只有不断地放经纱才能保证织造的持续进行,这与三公的作用很相似。

综,非综线乃为综叶,包括综竿和综线。《说文》中解释综为“机缕也”,《三苍》的解释更加具体些,“综,理经也,谓机缕持丝交者,屈绳制经令得开合也”。可见,综的原义是综线。但《列女传·鲁季敬姜》中对综的解释是:“推而往,引而来者,综也。”如何做到“推而往,引而来”?综线上一定有竿,才能做到,所以《列女传·鲁季敬姜》中的综应该是综竿和综线,乃为综叶。所谓关内之师,笔者认为应该是守城的军队。综竿控制的综线很多,每根综线就像一名士兵,织工操作综竿时就像指挥守城军队一样,敬姜的比喻十分生动。

画,非筘乃为边线。其理由有三:1)“画”造字方面的初义与纺织无关,《说文》为“界也,象田四界”。此义只有在“画”中不能体现,只能在其繁体字“畫”中才能体会,上部“聿”,以手执棍,是“笔”之本字;下部乃以棍划出的田界。所以“画”之初义为“划分界线”。2)从织机机构嬗变的角度来看,“画”为筘的论断值得商榷。从良渚遗址出土的原始腰机上,可以发现它的操作并不使用筘,其筘的定经和定密(度)的功能由齿状横木完成,而筘的打纬功能由打纬刀完成,说明筘还没有发明,它是技术发展到一定阶段的产物;此外,笔者考察汉代综蹑斜织机的图像信息,也没有发现筘(但后世的立机有筘,这里不讨论),加之中国最早出现筘痕的织物在西汉时期才发现。可见春秋时期筘不可能被发明出来。3)那么“画”到底是什么?织造时织物的边线必须强度较大,才能使经面均匀、整齐,做到“均不均,服不服”。此外,边线上有长度标记,可使织工度量工作量。而敬姜所谓的官职正,指的是行赏罚纠正之责的官员,可从《周礼》中的党正、县正的职权可知[18]。这又与织机中画的作用一致。

物,乃为综刷,其功能是去丝屑。都大夫,即朝大夫,是指掌握王子弟、公卿大夫之采地的国治之官[19]。这说明都大夫是处理细节的事,与综刷即物的作用是一致的。

梱,即为引纬机具。《列女传补注》:“梱盖如今之梭。”《列女传·鲁季敬姜》中“持交而不失”中的“交”是指经纱开口交合,“持”当“把持”讲,梱不具备这种能力,疑“持交”实为“待交”,“持”“待”形近而讹。另外,“大行人”一职在《周礼》中是指“掌四方朝聘宾客及使命往来之官”[19]2734,这样可知梱应该是经常往来的引纬机具为妥。有的学者认为梱是开口杆,笔者不禁要问如果是开口杆,那开口杆作“出入不绝”又如何讲?“待交而不失,出入不绝”,都是对用梱引纬描绘。“待交而不失”是写织工手执投纬器——梱等待经线换层而进行引纬之状,“出入不绝”是写梱在梭口中不断穿行之状,都极其形象[20]。

均,应该是定经、调经之具,履行后世筘的部分功能。“主多少之数者,均也”是指控制经纱的密度,应该呈齿状,还可起到理经之用。均不具打纬功效。因为首先其文中没有表达打纬的信息;其次从现有的文献和纺织文物来看,在春秋时期还没有发现现代意义上的筘的存在。内史掌王之八枋之法,以诏王治[21],与均“主多少之数”是何等相似。

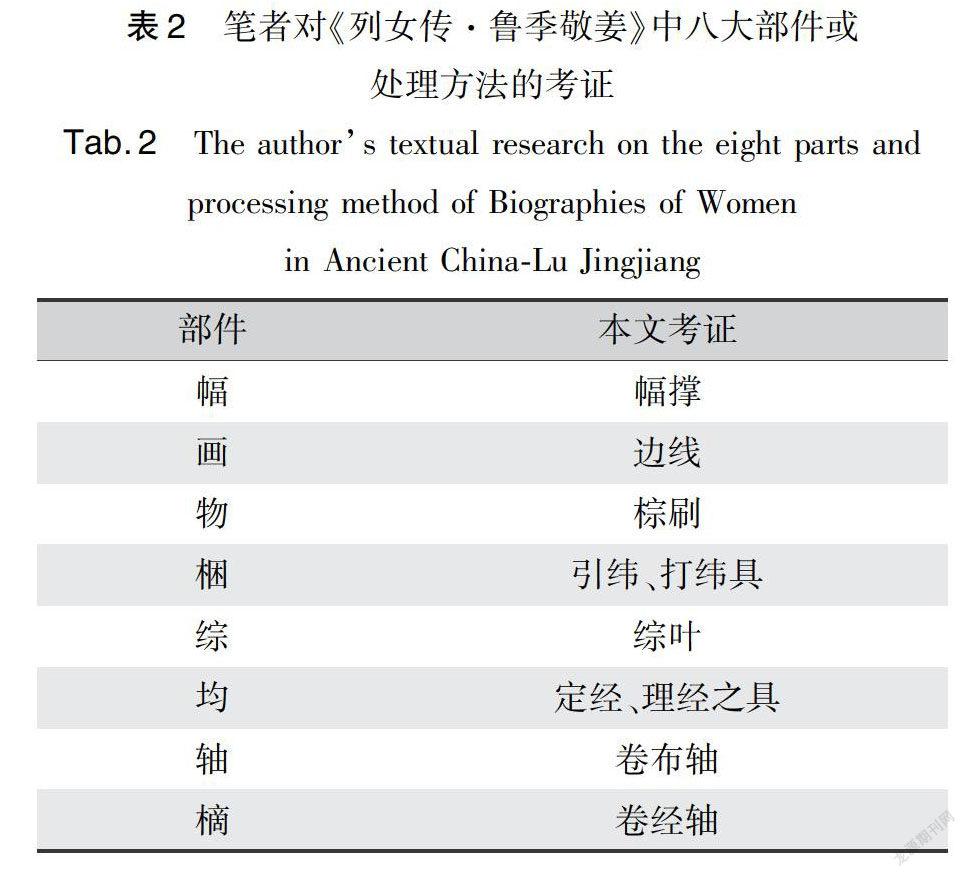

综合各学者的观点,本文对于《列女传·鲁季敬姜》中八大部件或处理方法有一些认识(表2)。

2.2 对《列女传·鲁季敬姜》中描述织机为双轴织机的献疑

笔者认为对《列女传·鲁季敬姜》中各部件考证后,才有可能对其织机进行推测。学者们根据Eric Broudy所著《The Book of Loom》一书中世界织机史中的一个早期织机类型——双轴织机[22],推断《列女传·鲁季敬姜》中所描述的织机为水平式双轴织机。而笔者认为其为双轴织机不假,但为水平双轴织机还有待再考。研究认为其为双轴织机的另一种类型,即手提综竿式斜织机。其理由有二:1)从对《列女传·鲁季敬姜》中所描述织机的八大部件的考证来看,学界达成一致,此种织机没有出现蹑即脚踏板。2)《列女传·鲁季敬姜》中谈到的第一织机部件应该是最重要的,经考证是幅撑。这样给笔者一个启示,什么样的织机其幅撑最重要呢?显然是斜织机,没有幅撑其织机不可能竖立起来,故《列女传·鲁季敬姜》中说“所以正曲枉也,不可不强,故幅可以为将”。但斜织机是有综蹑的,于是大胆推断其可能是手提综竿式斜织机,即看上去像斜织机,但实质上并没有综蹑,还是用手提综竿进行开口。

3 综蹑织机起源于手提综竿式斜织机的假说

何为手提综竿式斜织机?顾名思义,提综是用手提综竿,无综蹑织机下的踏板机构控制综片,这一特点与原始腰机上提综相似,这可从黎族原始腰机上可见一斑[23],在此不作赘述;机身则为倾斜机身,机身与斜织机相似,即工作面与机座呈50°~60°,工作面中间有一横向中轴,起分经棒作用,这一部分与综蹑织机略有不同,较其杠杆机构则过于簡单。本文认为手提综竿式斜织机是原始腰机向综蹑织机转变的中间环节。

在法国吉美博物馆藏中有一台东汉釉陶斜织机,但其没有陶质踏板机构。有研究者认为这架织机模型可能曾经有很多木制构件包括踏板,随着时间推移而逐渐腐蚀。研究者们借东汉时期画像石、画像砖上的综蹑织机信息,认为这一釉陶斜织机即是综蹑织机。当然笔者认为是有可能的,但可否借这一釉陶斜织机来说明另一种可能呢?既然有些构件是木制,难道它就不能是手提综竿式斜织机,这也是可能的。这正是假设手提综竿式斜织机存在的根源所在,加之对《列女传·鲁季敬姜》中描述织机为双轴织机的疑问,更加坚定了这一假设。

此外,笔者怀疑这台釉陶斜织机可能不是东汉时期陶器。因为陪葬之物可能是一件死者非常喜爱之物,而这一喜爱之物也可能在世间传过多代。笔者从这台釉陶斜织机和制陶的风格上看,怀疑它是西汉时期的器物。那么手提综竿式斜织机应该出现更早,推至西汉应该是没有问题的,这也可解决为何东汉时期会出现手提综竿式斜织机的疑惑。

4 结 语

通过对中国古代综蹑织机的前形态——双轴织机进行文献与考古的二重互证研究,得出四点结论:1)《东国传丝公主画版》中所谓的织机形制还有待商榷;2)和田织机作为中国古代双轴织机的活态形式,显然是有问题的;3)《列女传·鲁季敬姜》中描述织机的部件与学界各种观点有区别,成为手提综竿式斜织机假设的基础;4)手提综竿式斜织机,既具有双轴织机的特点,又具有综蹑斜织机的特点,但其主要工作原理还是双轴织机的特点——手提综竿,只是形制已经向综蹑斜织机开始转变,所不同的是没有踏板,它属于综蹑织机的直接起源机型。

参考文献:

[1]李强. 中国古代美术作品中的纺织技术研究[D]. 上海: 东华大学, 2011: 141-156.

LI Qiang. Study on Textile Technology from Fine Art in Ancient China [D]. Shanghai: Donghua University, 2011: 141-156.

[2]陈维稷. 中国古代纺织科学技术史[M]. 北京: 科学出版社, 1984: 210-215.

CHEN Weiji. The History of Ancient Chinese Science and Technology of Weaving [M]. Beijing: China Science Publishing House, 1984: 210-215.

[3]赵承泽. 中国科学技术史·纺织卷[M]. 北京: 科学出版社, 2002: 188-202.

ZHAO Chenze. The History of Chinese Science and Technology·Weaving [M]. Beijing: China Science Publishing House, 2002: 188-202.

[4]赵丰. 中国丝绸艺术史[M]. 北京: 文物出版社, 2005: 18-25.

ZHAO Feng. The History of Chinese Silk Arts [M]. Beijing: Cultural Relics Publishing House, 2005: 18-25.

[5]李强, 李斌, 夏克尔·赛塔尔. 中国古代纺织技术史研究的一种新路径:戥学术研究[J]. 服饰导刊, 2016,5(6): 24-34.

LI Qiang, LI Bin, SAITAER · Xiakeer. A new research approach of the history of ancient Chinese weaving technology: academic research through steelyard [J]. Fashion Guide, 2016,5(6): 24-34.

[6]吴尚平. 传丝公主[J]. 丝绸之路, 2001(9): 55-56.

WU Shangping. The princess smuggling silkworm eggs [J]. The Silk Road, 2001(9): 55-56.

[7]赵丰. 中国传统织机及织造技术研究[D]. 上海: 东华大学, 1997: 51.

ZHAO Feng. Research on Chinese Traditional Loom and Weaving Technology [D]. Shanghai: Donghua University, 1997: 51.

[8]李强, 杨小明. 纺织技术社会史中的“蝴蝶效应”举隅[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版), 2011,34(2): 13-17.

LI Qiang, YANG Xiaoming. A study of butterfly effect in social history of textile technology[J]. Journal of Shanxi University (Philosophy and Social Science Edition), 2011,34(2): 13-17.

[9]朱成林. 《大唐西域记》所记传丝公主故事考释[J]. 黑龙江史志, 2013(23): 27.

ZHU Chenglin. Textual criticisms and explanations of the story of the princess smuggling silkworm eggs in great tang records on the western regions [J]. Heilongjiang Chronicles, 2013(23): 27.

[10]刘向. 古列女传[M]. 尚蕊, 张佩芳, 编译. 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2009: 19.

LIU Xiang. Biographies of Women in Ancient China [M]. SHANG Rui, ZHANG Peifang Compiling. Harbin: Harbin Publishing House, 2009: 19.

[11]赵丰. 《敬姜说织》与双轴织机[J]. 中国科技史料, 199,121(1): 63-68.

ZHAO Feng. Jingjiang’s instructions on weaving and the two-bar loom[J]. China Historical Materials of Science and Technology, 1991,12(1): 63-68.

[12]安平秋. 汉书第一册[M]. 上海: 世纪出版集团, 2004: 501.

AN Pingqiu. History of the Former Han Dynasty Ⅰ [M]. Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, 2004: 501.

[13]张玉书. 康熙字典[M]. 上海: 世纪出版集团, 上海书店出版社, 2000: 363-364, 319.

ZHANG Yushu. Kangxi Dictionary [M]. Shanghai: Shanghai Century Publishing Group, Shanghai Bookstore Publishing House, 2000: 363-364, 319.

[14]王浩. 春秋鲁机初探[J]. 长春教育学院学报, 2015,31(16): 38-39.

WANG Hao. Primary investigation of loom of Lu country in the Spring and Autumn Period [J]. Journal of Changchun Education Institute, 2015,31(16): 38-39.

[15]張道一. 织绣[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 1997: 20.

ZHANG Daoyi. Weaving and Embroidery [M]. Shanghai: Shanghai People’s Fine Arts Publishing House, 1997: 20.

[16]孙诒让. 周礼正义(一)[M]. 北京: 中华书局, 2013: 1-2.

SUN Yirang. Exegesis of Rites of Zhou Ⅰ [M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2013: 1-2.

[17]赵振铎. 集韵校本(中册)[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2012: 1548.

ZHAO Zhenduo. Copy of Rhyme Collection(Middle Edition)[M]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House, 2012: 1548.

[18]孙诒让. 周礼正义(二)[M]. 北京: 中华书局,2013: 868, 1155.

SUN Yirang. Exegesis of Rites of Zhou Ⅱ [M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2013: 868, 1155.

[19]孙诒让. 周礼正义(六)[M]. 北京: 中华书局, 2013: 3097.

SUN Yirang. Exegesis of Rites of Zhou Ⅵ [M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2013: 3097.

[20]朱新予. 中国丝绸史(专论)[M]. 北京: 中国纺织出版社, 1997: 114.

ZHU Xinyu. The History of Chinese Silk (Monograph) [M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 1997: 114.

[21]孙诒让. 周礼正义(四)[M]. 北京: 中华书局, 2013: 2129.

SUN Yirang. Exegesis of Rites of Zhou Ⅳ [M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2013: 2129.

[22]ERIC Broudy. The Book of Looms [M]. Hanover and London: University Press of New England, 1979: 38-62.

[23]李强, 李斌, 杨小明. 黎族原始腰机挑花的织造工艺[J]. 上海纺织科技, 2011,39(8): 44-46.

LI Qiang, LI Bin, YANG Xiaoming. Weaving process of jacquard weave of the li nationality[J]. Shanghai Textile Science & Technology, 2011,39(8): 44-46.