东北满族民间手工艺艺术特点解析

摘 要:民间手工艺术是民族活态的灵魂,涉及到普通百姓生活衣、食、住、行的方方面面,有着浓郁的地域历史文化特色,其题材广泛,形式多样,代表了广大人民群众的审美取向和对艺术精神的追求,是民族文化的重要组成部分。东北满族民间手工艺术品涉及服饰、首饰、剪纸、雕刻等多种艺术形式,其多是以宗教信仰、生产生活、民俗艺术等题材为原型,亦即源于生产生活中的劳动之中,是为追求美的需要而制作的,具有情感质朴、工艺细致、装饰色彩浓郁的特点。

关键词:东北;满族;民间手工艺;艺术特点

为了全面了解东北满族民间手工艺术,笔者行程3000余公里,考察了辽宁、吉林两省具有代表性的满族民间手工艺艺术,在十多天的时间中,穿梭于白山黑水之中,深切感受到在漫长的历史发展过程中,融合了蒙、汉、回等其他民族而逐步成熟的满族民间手工艺艺术的魅力。通过田野调研考察,可以看出东北满族民间手工艺艺术包含着平民化、融合化、多样化、精致化的艺术特点。

一、满族民间手工艺的平民化特点

满族民间手工艺术无处不在。考察过程中,所观者无论是日常的家居用品上,诸如床饰用品上的图形花纹,还是服饰上的华美绣品,如云肩等,以及民间剪纸、皮影等,这些手工艺术品涵盖了百姓生活的方方面面,其所体现的平民化特征是最为明显的。

东北满族民间手工艺术的“平民化”特征,与东北满族人民居环境寒冷且时间长达半年之久有很大的关系。在东北,一直以来都具有“猫冬”的说法。长时间的“猫冬”过程,为民间手工艺艺术的繁荣和发展提供了客观的条件。在长时间的“猫冬”过程中,由于剪纸、刺绣等常见的手工艺术对技术要求与材料要求相对较低,因此,这些手工艺术便成为了较为普遍的、能够调剂身心健康的、世代传承的重要民间手工艺术形式。人们通过剪刀和纸、白布与丝线等这些常见的工具与材料,糅合了民族图腾文化与生产生活诸元素,并结合自身审美情趣,将世代传承的工艺技法加以运用,当一件件鲜活的作品呈现出来时,使得原来“猫冬”过程中单调的生活变得生动而富有趣味。自觉或不自觉地,大家在一起就都能够做出一些喜闻乐见的民间手工艺术作品,这也为满族民间手工艺的平民化提供了广泛的群众基础。如满族剪纸文化典型代表的“医巫闾山”地区的各个村庄,年龄稍大的妇女,几乎没有不会剪“嬷嬷人”“媳妇人”的。这是因为在传统的满族社会,“嬷嬷人”“媳妇人”是母亲传习给晚辈传统文化的重要手段,也是满族女孩最早学会的民间手工艺术之一。同样,萨满题材的剪纸也很常见,如满族剪纸艺人关云德的剪纸作品之一(如图1),就生动形象地表达了萨满活动时的情境。

当然,到了今天,这种“平民化”的民间手工艺术传承,很大程度上由学校来进行推广与承担变得更为可行,如北镇市新区小学就将剪纸、满书、满族刺绣等传统的民间手工艺术以特色课程的形式引入课堂(如图2),为下一代对优秀的传统手工艺术的传承与创新、为满族手工艺术的“平民化”创造了良好的条件。

二、满族民间手工艺的融合化特点

满族是中国最古老的少数民族之一,历史悠久。满族先民自公元前22世纪的肃慎开始,直到1635年,皇太极废除“女真”的族号,改称“满洲”,满族自此形成。在漫长的历史长河中,满族文化是融合了蒙、汉、回等其他民族文化而逐步发展成熟的,这也造就了满族民间手工艺术“融合化”的特点。

满族历史上的几次兴衰都不断吸收周边其他民族的优秀文化,并与自身的文化加以融合,在多样的民间艺术的表现形式中得以展现。特别是到了近现代,随着各民族的混居与通婚,这种文化的融合更是到达了一个新的高度。文化融合后具有地域民族特色的民俗风情也给民间艺术提供了丰富的素材。

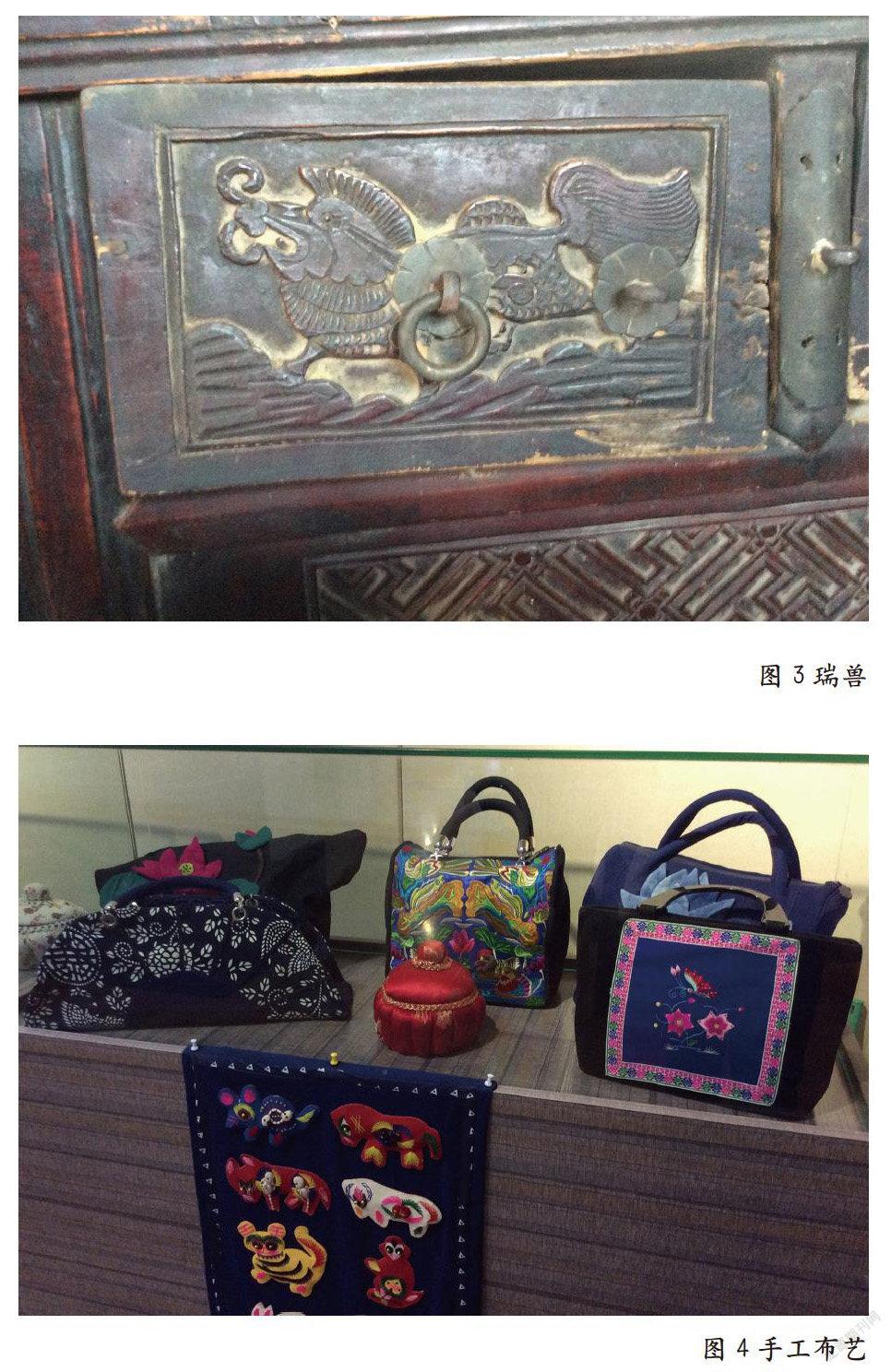

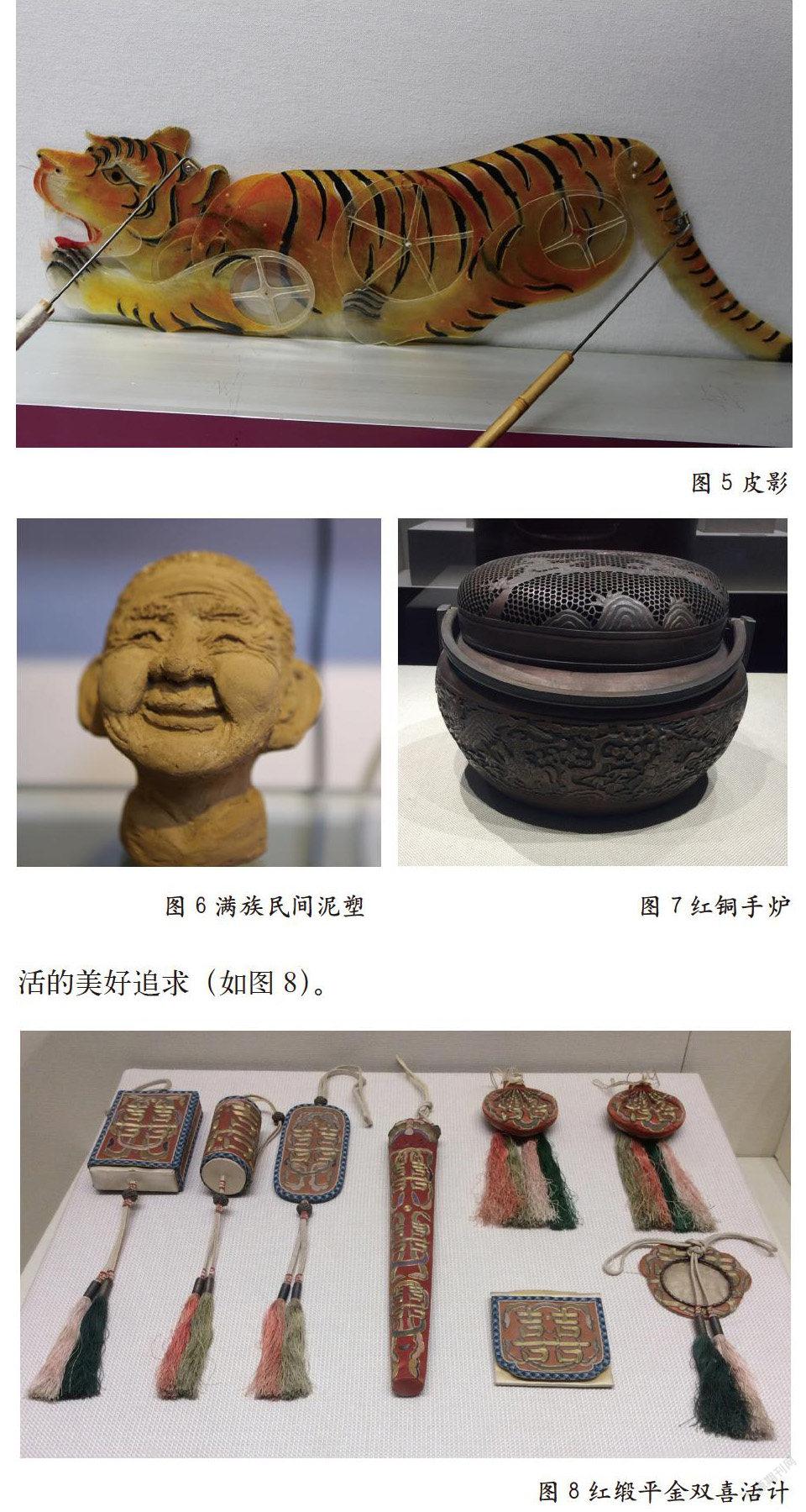

在此次的考察过程中,我们看到这种融合体现得非常明显。如锦州义县民俗博物馆中的“案几”上“兽”的图形,就是融合了麒麟、龙、马等形象,区别于其他地区与民族,形成了自己独特的“瑞兽”(如图3),但其代表祥瑞的吉祥寓意则与其他地区与民族没有太大的差别,这正是民族文化相互融合的表现。在中国北方萨满剪纸艺术馆,我们所看到的“木质神偶”“通天树”等萨满题材剪纸中,与蒙古族、赫哲族、满族等萨满题材的剪纸都具有极高的相似性,这也从另一个侧面说明了满族民间手工艺术融合化的特点。此外,我们在考察锦州民俗馆时,其市级“非遗”项目——手工布艺就是融合了剪纸、色彩、造型、缝制为一体的综合性民间艺术,也进一步印证了满族民间手工艺的融合化特点(如图4)。随着时代的进步与发展,我们不难看出,未来满族民间手工艺的“融合化”特点将会更加突出。

三、满族民间手工艺的多样化特点

满族民间手工艺的“多样化”特点体现在其题材的多样化、材料的多样化以及工艺的多样化等方面。

题材是人们根据自己的创作意图,经过选择乃至虚构而进入作品的生活内容,主要有两种:一种是指艺术作品中所表现、描绘的生活、情感的范围或性质,也称取材范围;另一种指的是构成已被规定了的作品内容的基本材料,即作品中表现出来的具体的生活形态和情感形态。满族民间手工艺术的題材特别广泛,包含有宗教信仰、神话传说、民俗、生产生活等方面。如“医巫闾山”剪纸题材就十分广泛,有祭祀、岁时、礼仪、日用、萨满、游艺等,这充分说明了其题材“多样化”的特点。这种题材的多样化都是通过记录人们的生产生活、宗教信仰、图腾演化等的结果。题材的多样化也使得满族民间手工艺术百花齐放,成为人们喜闻乐见的艺术表现形式。

信仰是民间文化传承的核心。如果没有信仰,文化的传承就只能是技艺上的延续,民间文化的遗产,就会不可避免地被异化以至消亡。满族,作为一个有着悠久历史文化的民族,具有坚毅、勤劳、淳朴、乐观等民族性格。他们世代都虔诚地信仰由自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜而形成的萨满教,他们相信有看不见的神的世界,万物都有其神灵。世代虔诚的信仰,遵循并维系着民族的生存秩序,有着各种约定俗成的法规与禁忌。在数千年根深蒂固的萨满信仰的传承下,热爱自然、崇尚自然便成为满族手工艺中题材、材料、工艺多样化的基础。我们看到的满族民间手工艺中的剪纸、皮影、刺绣、首饰、雕刻等,都留下了宗教信仰、神话传说、民俗、生产生活等的影子。这些民间艺术是伴随着日常劳作与生活而进行的,生活在社会下层的民间艺术家往往在材料的选择上比较随意,木质、石质、金属、纸质、布质、皮质等这些民间常见的材质,便成为了他们表达向往美好生活的思想、传承质朴技艺的载体。而材料、工艺的多样化是天然形成的(如图5、图6、图7)。

四、满族民间手工艺的精致化特点

满族民间手工艺的精致化主要指的是其制作工艺与技术的精致化。我国春秋末年的《考工记》就提出了“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”这一朴实的工艺观。满族的诸多民间手工艺术就是既遵循天时地利,又注重材美工巧。在考察的过程中,服饰艺术是我们考察的重点,除了服装的款式以外,其装饰性花纹图案也有很高的艺术价值,能够充分体现出其精致化的特点。这些精致的图案与花纹一般是以织或绣的工艺来完成的。如锦州满族民间刺绣,他通常要以家织布为底衬,用象征满族八旗的红、黄、蓝、白为主调的各种彩色丝线,通过细小的钢针,参照老百姓喜闻乐见的图形,织绣出造型夸张、色彩艳丽、技法细腻的各种精致的纹样图案,充分表达了满族人民对精致生活的美好追求(如图8)。

图8红缎平金双喜活计

满族民间手工艺的精致化特点与满清政权的建立与兴衰有着很大的关联。清王朝建立后,为满足王公贵族的物质与精神需求,集全国之能工巧匠为之服务,吸蓄了最好的工艺技术之精华,这为满族手工艺术的发展提供了绝佳的工艺与技术支持,但这些工艺技术往往是为上层建筑所服务的。清王朝政权覆灭后,已经形成自己独特奢华宫廷文化的满族工艺技术便散落民间,这也为东北满族“民间”手工艺术的精致化提供了技术支持。满族女子平时梳“旗头”,吉庆盛典需要穿礼服,与礼服相配的要有专门的首饰,名曰“钿子”。福格《听雨丛谈》中就有“八旗妇人彩服,有钿子之制,制同凤冠”的描述。且不说“钿子”选材一般为贵金属或珠宝玉石等贵重材质,单就其工艺而言,就有“花丝”“点翠”“镶嵌”“镀金”等繁复的工艺。通过这些,我们不难看出满族民间手工艺的精致化特点(如图9)。

五、结语

植根于民间的“满族手工艺术”是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,是民族文化的瑰宝。当这些融合了满族世代先民劳动与智慧结晶、客观反映了其思想与情感、生产与生活情境的一件件艺术作品展现在我们眼前时,我们不由自主地要站在当时的历史条件下来进行思考:满族先民在教育水平低下、生产劳动繁重的历史条件下,仍能借助身边的“俗物”,以喜闻乐见的形式,赋予其文化与信仰,以对后辈进行祈福与教化,这是艺术的一种原发性的觉醒,也是一种古老的智慧结晶,是理性意识经过人文思想、伦理观念繁复勾勒出的民族世界观的反映。在满族民间手工艺术特点中探寻先人的智慧与精神,是我们传承与发扬先人精神内涵与工艺技术的重要方法。

参考文献:

[1]李军苗.谈辽宁地区非物质文化遗产的视觉传媒研究与实践 [J].美术大观,2013(6):84.

[2]苏明哲,潘驰宇.东北满族剪纸的民俗性与艺术性[J].大舞台,2013(11):243-244.

[3]代沙日娜.满族传统色彩元素在纺织品领域的应用研究[J].染整技術,2017(8):78-80.

作者简介:潘杨,深圳技术大学副教授。研究方向:工艺美术、珠宝首饰。