探讨运用改良穴位埋线技术取足三针穴位与康复训练对改善痉挛型脑瘫尖足步态的治疗效果

许绍菲 王晓芳

【摘要】目的:探讨运用改良穴位埋线技术取足三针穴位与康复训练对改善痉挛型脑瘫尖足步态的治疗效果。方法:2014年1月-2018年12月,25例痉挛型脑瘫患儿参与本次研究,根据患儿的就诊顺序和随机数字表法分组,分别为观察组13例和对照组12例。对照组采用常规康复治疗方法,观察组在对照组治疗的基础,联合运用改良穴位埋线技术进行治疗。比较两组患儿的治疗效果、治疗前后的尖足评分、足背屈角。结果:(1)两组患儿的治疗效果经对比,观察组的疗效优于对照组,经统计学统计,两组疗效存在统计学差异(P<0.05)。(2)两组患儿治疗前后的尖足评分、足背屈角经对比,治疗后尖足评分、足背屈角优于治疗前;治疗后的观察组尖足评分、足背屈角优于对照组,经统计学统计,两组尖足评分、足背屈角组内、组间均存在统计学差异(P<0.05)。结论:痉挛型脑瘫患者基于常规康复治疗,联合采用改良穴位埋线治疗,治疗效果确切,对改善患者的行走姿态起到重要的积极作用。

【关键词】改良穴位埋线技术;足三针穴位;康复训练;痉挛型脑瘫;尖足步态;治疗效果

本研究通过对我院脑瘫患儿进行对照试验,探讨运用改良穴位埋线技术取足三针穴位与康复训练对改善痉挛型脑瘫尖足步态的治疗效果。

1.资料与方法

1.1基本资料

2014年1月-2018年12月,25例痉挛型脑瘫患儿参与本次研究,年龄为1-6岁,均符合全国小儿脑瘫学术会议的诊断标准。根据患儿的就诊顺序和随机数字表法分组,分别为观察组13例和对照组12例。观察组男女患儿比例为5:8,年龄为1-6岁,平均年龄为2.81±1.09岁;对照组男女患儿比例为5:7,年龄为1-5.5岁,平均年龄为2.53±1.02岁。两组患儿的基本资料经统计学分析,无明显差异,P>0.05。

1.2方法

对照组:采用常规康复治疗方法,例如针灸、推拿、生物疗法等。

观察组:在对照组治疗的基础,联合运用改良穴位埋线技术进行治疗。

取穴:阳陵泉、脑清穴、承山穴,常规皮肤消毒,使用镊子把一次性外科缝合线装入七号注射针针头,留下部分线尾在针尖外侧。两手指捏起进针位置的皮肤,另一手把埋线针迅速刺入皮肤,缓慢进入皮肤所需深度,轻轻拔出针头,对针口进行按压,贴上创口贴。1次/周,1个疗程为1个月,治療3个疗程。

1.3观察指标

比较两组患儿的治疗效果、治疗前后的尖足评分、足背屈角。疗效判断标准:

(1)治愈:独立行走超过3m,走路姿态无异常,或者尖足评分达到3分、足背屈角达到70度75度;

(2)显效:独立行走时脚尖点地,尖足评分提高至少2分,足背屈角减少超过10度;

(3)有效:不能够独立行走,可以踮脚尖站立,尖足评分提高至少1分,或者足背屈角减少5度一9度;

(4)无效:尖足评分和足背屈角均无明显改善。

1.4统计学方法

采用SPSS20.0统计学软件进行统计分析,对正态分布的数据进行t检验,对非正态分布的数据进行卡方检验,采用平均数±标准差的形式表示数据的分布趋势,P<0.05表示数据的比较差异具有统计学意义。

2.结果

2.1比较两组患儿的治疗效果

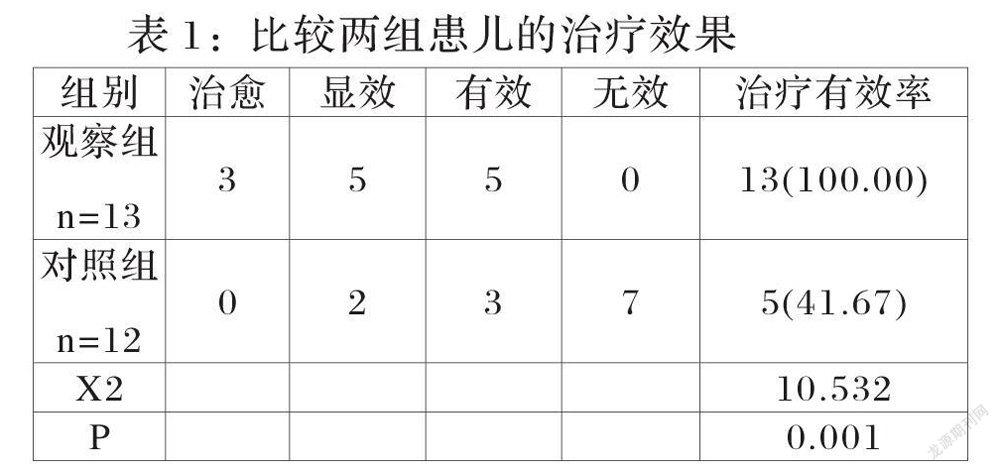

两组患儿的治疗效果经对比,观察组的疗效优于对照组,经统计学统计,两组疗效存在统计学差异(P<0.05)。如表1。

2.2比较两组患者治疗前后的尖足评分、足背屈角

两组患儿治疗前后的尖足评分、足背屈角经对比,治疗后尖足评分、足背屈角优于治疗前;治疗后的观察组尖足评分、足背屈角优于对照组,经统计学统计,两组尖足评分、足背屈角组内、组问均存在统计学差异(P<0.05)。如表2。

3.讨论与结论

脑性瘫痪(CP),也称之为“脑瘫”,是一种由脑部先天性发育不完善或者脑损伤所致的脑疾病,患者的主要症状表现为运动功能障碍、运动姿态异常、感知觉障碍、认知功能障碍、肌肉骨骼退化等等。据报道,脑瘫发病率在世界范围内高达2.11%,我国则高达1.92%。痉挛型脑瘫是最为常见的一种,该类型患者的行走姿态异常,例如尖足、交叉步态等,这与患者下肢肌力减退、肌张力降低、踝关节活动度差密切相关。因此,必须改善患者的下肢肌张力和踝关节活动功能,方可帮助患儿恢复正常的行走姿态。本研究在常规康复治疗方法的基础,联合运用改良穴位埋线技术进行治疗,结果显示两组患儿的治疗效果经对比,观察组的疗效优于对照组,经统计学统计,两组疗效存在统计学差异(P<0.05)。两组患儿治疗前后的尖足评分、足背屈角经对比,治疗后尖足评分、足背屈角优于治疗前;治疗后的观察组尖足评分、足背屈角优于对照组,经统计学统计,两组尖足评分、足背屈角组内、组问均存在统计学差异(P<0.05)。由此可见,常规康复治疗联合用改良穴位埋线治疗痉挛型脑瘫患者,可以获得更加显著的疗效,能够更有效地改善患者的行走姿态。

综上所述,痉挛型脑瘫患者基于常规康复治疗,联合采用改良穴位埋线治疗,治疗效果确切,对改善患者的行走姿态起到重要的积极作用。