留存江村记忆 丰富乡土文化

钱晓燕 王来刚

口述历史在丰富历史记录、留存社会记忆中发挥着重要作用。近年来,苏州市吴江区档案局以费孝通26次访问的“江村”为样本,携手复旦大学社会学院,开展乡村口述历史资料采集试点工作,在留存乡村记忆、传承乡村文明、服务乡村振兴方面逐渐走出了一条具有吴江特色之路。

选点江村,弥补志书“只见社会不见人”的缺憾

江村,本名开弦弓村,位于苏州市吴江区七都镇太湖南岸,因村内东西流向的小清河与南北向的北塍港呈“弯弓搭箭”之形状,故而得名。如今的开弦弓村,村域面积4.5平方千米,有村民小组25个,农户747户,以化纤纺织、针织衫编织和水产养殖三大产业为主。2017年村集体收入268万元,农民人均可支配收入3万多元。

2015年,吴江区档案局决定选择开弦弓村开展口述史调研试点,主要基于两个有利因素:

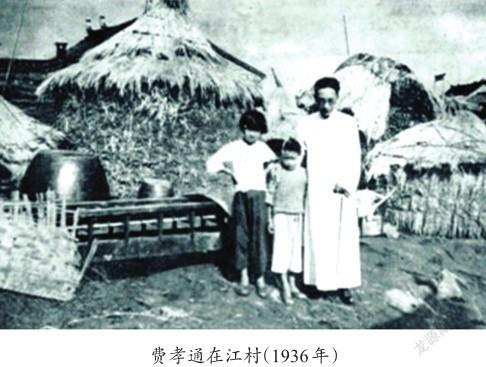

1.社会影响大。开弦弓村原本是江南一个普通的小村庄,因著名社会学家费孝通先生的社会学调查而闻名于世。1939年,费孝通先生以开弦弓村调查为样本的《江村经济》一书出版发行,受到国内外学术界广泛关注,被誉为人类学实地调查和理论研究的一个里程碑,开弦弓村由此成为世界了解和研究中国农村的一个窗口。费孝通先生26次访问开弦弓村,获取研究中国农村改革方向的“灵感”,国内外一些著名学者也在开弦弓村进行实地调查,形成了一批重要的研究成果,也使得开弦弓村成为一代代社会学研究者向往的地方。如今,每年到开弦弓村访问的国内外学者有近千人次,国内数十家高校在开弦弓村设立社会实践基地。

2.人物故事多。开弦弓村是个小村落,但有着悠久的历史和深厚的底蕴。尤其近现代以来,与开弦弓村相关的名人有很多。费孝通先生自不必说,他的胞姐——被誉为“当代黄道婆”的费达生,1929年与村民共同创办了吴江县震泽区开弦弓村有限责任生丝精制运销合作社(缫丝厂),这是中国农村第一家股份制乡村工业企业。后因日军入侵毁于战火,但当时的股单和照片存世至今。近代蚕桑业改革先驱、时任江苏女蚕校校长的郑辟疆(费达生丈夫)1923年还亲自带队摇船到开弦弓村宣传科学养蚕知识。还有开弦弓村的开明乡绅、教书先生陈杏荪(《吴江县震泽区开弦弓村生丝精制运销有限合作社三年经过概况》的作者),倒在群众工作第一线的震泽区开弦弓乡乡长吴毓骍,以及最早到访江村的悉尼大学人类学教授威廉·葛迪斯(1956年)和美国马里兰大学人类学教授南希·冈萨勒斯(1981年)等一大批外国学者。此外,20世纪六七十年代,不少知识青年“上山下乡”来到开弦弓村接受锻炼,为村庄文化、教育、卫生等发展作出了积极贡献,关于他们的故事也不少。

另外,启动开弦弓村口述史还有一个内在的因素,是缘于对《开弦弓村志》编纂中遇到的一些遗憾的弥补。当时在资料收集过程中,方志编纂人员为还原历史真相,曾经访问过不少老人。作为历史变迁的见证人,他们谈话的内容丰富,有很多细节描述,听来很有感触,但因为志书编纂要求,很多都用不上。为确定一个历史事件发生时间,有时需要通过多位老人证实,但当时没有录音,回头再想找老人核实时,有的已经过世,留下永久的遗憾。在2015年《开弦弓村志》正式出版后,吴江区档案局根据村志主编刘豪兴教授开展“江村口述史”调查的建议,着手口述史调研工作。因为口述历史是鲜活的第一手资料,其内容来自讲述者的亲历、亲见、亲闻,不仅能提供事物发展的详细过程及不多见于官方记载的细节情景,还能展现更为具体生动的历史场景,延展档案志书资料的信息范围,能弥补志书通常“只见社会不见人”(费孝通语)的缺憾。所以我们将开展“江村口述史”作为修志的有益补充。

借力高校,开展口述历史资料采集

农村口述历史资料的采集是个系统工程,访谈个性化强,对采访人素质要求高。为保证采集的口述史质量,吴江区档案局选择了此前有过合作项目的复旦大学社会学院,委托刘豪兴教授带队开展开弦弓村口述史的调研。

工作团队里,刘豪兴教授属于既熟悉乡村历史又有人情关系的灵魂人物,他是费老的学生,又担任过《开弦弓村志》的主编,扎根开弦弓村搞学术研究几十年。组员有本村退休干部、退休教师,复旦大学学生以及档案局工作人员等。

为了更好地开展“江村百人口述史”调查,工作小组做了很多准备:一是不断地请教学习,起步前和进行中阅读有关口述史的专著,获取理论知识和范本;二是向北京、上海等地从事口述史调查的学者请教;三是加强培训交流,组织前往复旦大学接受专家培训,系统学习口述史的理论和方法,并增强自觉和自信。

作为研究课题,“江村百人口述史”调研的具体实施过程严谨扎实,由点到面,逐步推进。

1.明确口述历史采集目的。主要以个案(当事人的人生阅历、所见所闻、所思所想)的口传记忆(口头、声音、视频)还原开弦弓村的社会组织、生产劳动、教育文化、社会生活、社会行为、人际关系、生活态度和生活事件等方面的面貌,记载被“遗忘”的历史真相和民众心境,为宏观历史题材补充鲜活、翔实的案例。通过提升民间话语权,让众多普通村民参与其中,体现口述历史特有的人文关怀,拓展历史记录的深度和广度。

2.确定口述历史访谈对象。首先对开弦弓村人口状况进行调查摸底,之后依照个人阅历比较丰富、听力较好、思维较好等条件综合评估,确定访谈对象。第一类包括原区(县、市)、乡镇(公社)、村干部,生产队长(村民小组长)、私营企业主和普通村民等各行业群体。第二类是从返城知青、上级蹲点干部、工商業主、外嫁妇女等群体中选择出来的访谈对象。第三类是接待费孝通访问吴江和江村的吴江区(县、市)和乡镇的部分干部,作为开弦弓村重大历史事件的亲历者和见证者,他们也是不可或缺的江村口述史对象。访谈对象以60岁以上的老年人居多,因为他们大多经历了不同时代,也都是开弦弓村改革开放实践的全程经历者,人生阅历丰富,乐于分享个人故事。比如最早试点访谈的两位老人,分别为85岁、87岁,耳聪目明且健谈,分别访谈了3次和6次,合16个小时。从他们的讲述中可以发现,原来普通村民中蕴藏着开弦弓村鲜为人知的历史文化轨迹和人文精神。

3.进行访谈前期准备工作。一是学习并掌握访谈工作的基本技巧,并与相关受访者进行沟通,获得对方信任,争取访谈机会;二是通过熟悉受访者的个人介绍、人生节点,大致了解其个人经历等背景资料,在设计、编制访谈提纲前力争有的放矢,避免盲目性和失误,并注意在内容上有所选择,避免类型的重复;三是准备好合适的采录设备,特别要保证录音笔的质量以及使用的方便。

4.采用个案访谈同步录音(像)。口述史采集工作组对开弦弓村民的访谈大多采用个案访谈的方式,主要是让受访者在不被干扰的情况下,访谈进行得更为深入,讲述更有条理。而且对于同一事件的不同经历者,独立访谈也有助于彼此印证。同步录音(像)是保证全面客观记录村民的人生历程,体现“原貌历史,真相事实”,维护口述历史的本质特性。考虑到受访者身体状况等原因,访谈一般从年龄大的老人开始,避免意外情况发生造成遗憾。访谈地点根据受访者的意愿,有的选择在自己家中,有的到江村纪念馆、村部等办公点。

在访谈中,我们还总结了一些谈话的注意事项:

一要尊重访谈对象,营造轻松氛围。采访要保持谦和虚心的态度,尊重受访者,让受访者放松,不轻易打断其叙述,适时作出回应。对受访者不愿过多涉及的话题,不执意追问,避免场面尴尬。对年事已高或身体不好、口齿不清的受访者,适时调整采访时间,或提醒受访者放慢说话速度等方式,保证口述史采集工作顺利进行。

二要围绕主题谈话,多倾听不评论。采访人要集中注意力,根据访谈提纲,抓住主要问题及重要信息开展提问,避免笼统发问导致的消极应对,或被善于交谈的受访者“牵着鼻子走”。认真倾听,适当发问,避免加入有感情色彩的评论或指向性话语,以免误导或打乱受访者的思维。

三要注意随机应变,体现人文关怀。针对不同的采访对象要使用不同的采访策略,能敏锐感受受访者的情绪变化;访谈过程一般由易到难、由浅入深,选择好的切入点,让受访者有话可说,使访谈内容更加丰满;发现新线索时,及时引导调整,以便深入挖掘受访者尘封的记忆。

留存记忆,丰富江村乡土文化

口述历史资料的访谈不同于一般的社会调查和媒体采访,面对的是乡村这个层面的普通群众,需要花更多的时间了解和沟通。开弦弓村口述历史资料工作也是在摸索中前行,我们不追求速度,力求全面、真实挖掘出沉淀在个人记忆中的历史印迹,因此进展并不快。截至2018年底,开弦弓村口述史工作小组已较高质量地完成了对86人的访谈,其中60岁以上的75人,以开弦弓村的普通村民为主(约占70%),另有部分乡村管理者、当下的私营企业主等。每位受访者的访谈以二至三次居多,一般时间在三到六小时,最多的录有12小时。每一位受访人都单独建档,访谈结束后录音、录像资料及照片归入各自文档,及时移交到区档案局保存。

开弦弓村口述史调查工作因为启动时间比较早,村民参与的积极性高,访谈人员责任心强,方法得当,运用灵活,总体访谈效果良好。但是,由于乡村口述历史采集面广量大要求高,工作中也遇到了一些问题。一是访谈质量不能完全保证。比如有的访谈临时确定,准备不足,事倍功半;有的本地人访谈出现为访问人“代言”或自认为“不重要”忽略了部分史实,影响访谈质量;有的访谈因故未能连续完成,相隔一段时间再访,带来重复或遗漏;也遇到过拒访,虽然是个别的,也是一种影响,究其原因主要是对受访者的境遇及其个性和心理缺乏了解。二是文字整理力量严重不足。口述史的整理要求以采访逐字记录稿为主体内容,形成原汁原味的问答实录。开弦弓村采录的很多是高龄老人,不会说普通话;参加采录的大学生们很有热情,但多为外地人,很难过语言关;村里的年轻人不熟悉过去年代的特定情境。能胜任此项工作的人本就不多,还有中途退出的,造成目前一次錄音整理稿的完成率不高。三是资金保障没有完全到位。江村口述史调查得到了区档案局和开弦弓村村委会的支持,但没有在有关部门立项,无稳定性的经费,主要依靠区档案局划拨专项资金支付工作团队支出,在复杂的现实情况面前,难免捉襟见肘。

总之,开弦弓村的口述历史资料采集本着“抢救历史文化、留存乡村记忆、丰富江村文化”的初心,通过全面、真实、深入地客观记录开弦弓村人的人生历程,折射开弦弓村的社会文化变迁,为地方史籍增加更多资料和细节。目前,一批整理完毕的访谈资料已被新修的相关志书收录,如中国名村志文化工程《开弦弓村志》特地设置“口述江村”类目,记录了其中10位受访者的故事。

如今,开弦弓村百人口述史调查还在进行中,访谈总人数预计超百人。在完成访谈工作后,工作小组成员将尽快完成文字整理和编写,最终形成《开弦弓村百人口述史》录像、录音资料光盘,《开弦弓村百人口述史》原始对话文字资料;选编出版《开弦弓村百人口述史选编》(约80万字,分上下集)。

通过总结“开弦弓村百人口述史”工作中产生的经验与教训,提出一些村级口述史研究的相关建议,希望能够为今后其他乡村开展口述史采集工作和兄弟单位开展相关工作提供借鉴。