在水墨山水里梦游

尚新娇

多年前与媒体朋友饭聊,有时会饭聊到越秀酒家,上下楼都要与一大幅山水画照面,一旁的老先生目光定定落在上面,蛮有意味地叹赏“这后生画得还真不赖……”声音很轻,但这情景从此就烙印在记忆里。

老先生夸的“后生”就是山水画家谢冰毅。他的画丘壑纵横、峥嵘超拔、郁郁勃发,既勇猛精进又舒脱秀逸,且隐含内在的凛烈之气。画中的势与韵何来?应源于心也。然则何以养成此心?穷其从艺经历,追溯起来未免漫长驳杂,笔墨中掠过求学时古都开封的幽然日月。其正值“文革”时期,那时酷爱读书与思考的少年被贴上“封资修”标签,遭遇批斗,少年冰毅对书籍和艺术的痴爱,对所经历的人事易变的忧愤与隐痛,又有谁捕捉一二?从那时起,他心头那盏点燃着纯真与快意的少年灯火便熄灭了,压抑与愤懑的黑洞并没有随着时间消逝而弥合,因而他的画风大多呈现出几分凝重峻冷的气格,万木葱茏、欣欣向荣之中还隐约透出苦、涩、干、辣、苍,笔墨间隐藏了复杂的生活感受。寻绎画家的情感,大有“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”之感。

看他的画,那些横的竖的山体交错在一起,仿佛刚刚经历了一场空前剧烈的地壳运动,又像一波波排山倒海的交响乐,密集激昂的乐符无声地袭来。他常说,创作就是从不可控到可控,再到不可控、可控的过程。画为心象,见过他的一幅山水画作品《晨光》,群山肃严,山顶树木如发,如壮年男子刚理过的平头,发丝短硬,整壮茁茂。群山背后朝晖如金,放眼望山壁尽染,俨然青春之河山,壮年之河山。庄穆、壮阔之中,又有乳白云雾缓缓在山谷间弥漫,轰响的流瀑、空中的飞鸟、山坳的人家,于漫漶飞旋、静谧安详中抒写着一种依恋,一种柔情……其汩汩文心,当如苏轼之泉淙,漫溢横流,当行则行,当止则止。“李侯有句不肯吐,淡墨写作无声诗”,此乃谢冰毅山水画之大面目也。总之,我是把他的山水画当人看的,当诗读的。画中的树,曲伸向背、于风中俯仰,生生有态,如贤士达人,静则伫立,动则劲舞,狂则歌吟,是心性的自由表达。

常常在各种画展上望见他独行寡合的背影。有次凑上去像认识许久一样请教他对展品的看法,他坦然相告,知无不言,此时我才发现他并不是那么严厉,没有传说中的疏离感。

听到一些关于他的江湖传说。有人说他高冷,有人戏谑他对待世俗生活的态度。印象深的是他说过:“死了以后,人们能够记得的都是他干的荒唐事,正常事一个也传不下来。” 所以大可不必照着前人的车辙蹈矩而行,最后终不见自己。他还说过:“画画时画得顺手的都是别人的东西,不顺手的才都是自己的东西。”他反他叛、背离、另类的内心抵抗着外部的甜熟、庸常和陈规,崇尚心仪的魏晋古风——那种横槊放歌、舍我其谁的英雄气,又像唐吉诃德单枪匹马在挑战一个一个的未知,一个一个的不可能。他像一个梦游者,想在他的画笔下展现他的各种梦境,英雄梦、流浪梦、隐逸梦、文人梦……

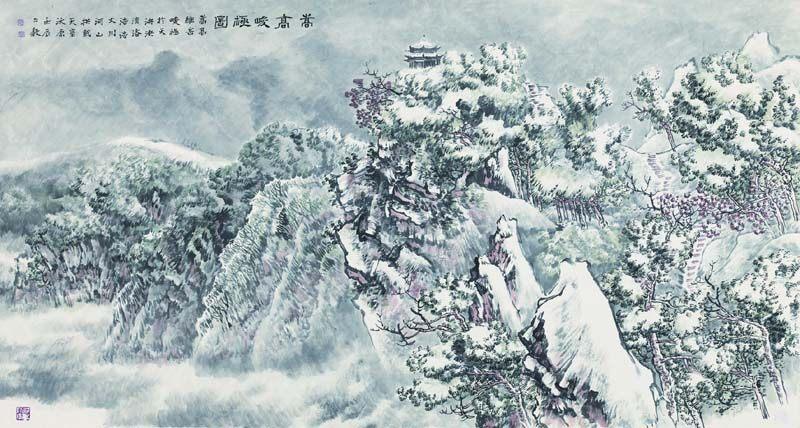

读一眼他镜片后俾倪的寒光,似乎触碰到海里的暗礁,那是海水冷硬的骨头。“冰毅”两字的暗示真乃宿命使然。但在他的百度百科中,不仅有“不入俗流,特立独行”的词条,也有“不分尊卑广泛交友”的字样,终于在这里找到了他之所以为山水画名家的人格魅力。暑假接近尾声时,别人都在计划到国内山水胜地去走一走,我却来到了无住楼,进入了谢冰毅的山水画世界。一枝一叶,一山一水,时而高山大壑,时而小桥流水,时而白云初起,时而骤雨狂风,俯仰绢素之内,卧游天地之外,如此旅游不亦乐乎!

作家何频先生和他交往深切,是相好的哥儿们,一个画家一个作家,两人因彼此的才情而惺惺相惜。由何频先生热心联络,遂促成这次造访。顺着他发来的位置,一大早来到他位于优胜南路的画所,室内案几明净,书籍满架,画案的一角则摆着一本《安持人物琐忆》。早听说画家也是书蠹诗魔,果不其然。无住楼主人谢冰毅先生正在画案前作画。他一边点着树叶子一边招呼着,印象中的访谈很少有这样的开场,少有画家在外人面前暴露自己创作的一面,对于我的讶异,他只淡淡用开封口音应道,哪有画家不画画的?峋石奇峰,云岚雾霭,看着他在宣纸上笔笔营造,眼前率意苍润皆是谢氏气象,一线一皴皆是他之面貌,“草木有本心,何求美人折”,一时恍如置身其间,入了他的山門。

唐代诗人高适有诗句:“逸思乃天纵。” 他的说法是:“绘画之才是娘胎带的。”追溯他最初的艺术发端,是在他上初中时,那时是“文革”时期,学校停课,恰恰给了他从艺习艺的自由空间,他常常和开封老一代书画家腻在一起,武慕姚、贺志伊都是他的业师。回忆几位老师,武慕姚有文人的狷狂耿介,身上有很强的文人气息,性格有棱有角。桑先生与武先生性格不同,经历过政治运动后对人事变得谨慎圆融,无不水银泻地。忆起桑凡与贺志伊的交往,谢冰毅回忆,他们两家离得近,冬天,桑凡穿上棉衣抄着手就到贺志伊家去了。一日冬夜,桑来请教贺画画,贺已躺下,桑嘱勿起,贺便隔窗口授点花蕊秘笈。此掌故何频先生早在文章里有生动记载。桑先生很喜欢机械,曾为贺修钟表,谢亲见他用牙膏细细擦洗里面的零件。一个授艺,一个修钟,生活中的淡淡交谊,堪为文人往来的佳话。

谢冰毅打小儿就在文贤画家堆儿里泡,小小年纪就有承袭传统文化的自觉意识。如同精神上仰望的峰峦,武慕姚身上的士气、贺志伊每日的勤于画事,桑凡对书法艺术的固守,不经意间引领了他,陶泳了他的文心画意。雁过无痕,岁月无声,从此他执于画,执于艺术,以一支管毫领略天地不尽之山水。他的一位朋友保存了他初中时画的一本山水画小册页,少年笔墨,初心已绘,悄然中抱定了将来之志向。

对于写人的文字,谢有自己的观点,认为人不可写得过于高大,要写出特点。明代文学家张岱对于可交与不可交之人,以有无癖、疵相区分,认为无癖之人无深情,无疵之人无真气,深情与真气当通过人物特有的地方表露出来。篆刻家安持老人写袁寒云,在袁寒云狎妓上着墨不少,但他却不同意父亲袁世凯称帝,留下诗句:“……绝怜高处多风雨,莫到琼楼最上层。”令父大怒。袁寒云从此不问政治,落得逍遥。而对于我写过的老画家丁中一先生,谢冰毅还说,跟丁老师时间长了,就会发现丁老师身上的童心與孩子气,这是丁老师的可爱之处。

他以自身经验告诉人们,一个人发多大愿,才能做多大事,画家不是通过几次活动就能培养出来的,一些大而无当的活动实际上离真正的艺术很远。西方野兽派崛起时那些画家,都经历过很贫困很低落的时候,以马蒂斯为核心的代表画家都是发自内心地搞艺术,他们得不到社会的承认,参加不了全国画展,沙龙不接纳他们,政府举办的活动也没有他们。他们忍饥挨饿,奋斗了几十年,才逐渐被社会认识到他们的创作价值。画家不是靠政府举办活动推出来的,画家要有内在的创作冲动。

而对艺术家的外部创作环境,社会要抱着宽容的态度。近来一位叫邵岩的书法家成了热点人物,他的针管“射墨”一时引爆艺坛,老艺术家们更是斥责其为出名不择手段,纯属江湖杂耍,是对艺术的亵渎。起初以为邵只是一个江湖书法家,没想到他在书坛非常资深,有着深厚的传统书法功底,直到现在还坚持着小楷的练习和创作,何以从端丽之风突然变成癫狂之状呢?且不去考虑邵走火入魔的内因,谢冰毅觉得社会宽容一下又何妨?因为艺术一定要多元,应该允许各种流派存在,与美国行动派画家波洛克、德孔宁对比起来,邵的“离经叛道”便是小巫之举,艺术的创造环境需要大家持有开放的心态。谢冰毅还谑语,刚开始他可能呲得不够好,但呲着呲着呲出个波洛克也说不定。

波洛克是美国抽象表现主义绘画大师,画面上布满了缠结的网、迷宫似的小径,他用各种工具创作的“滴画”举世闻名,是美国自由精神的典型体现。谢冰毅对邵岩“射墨”抱着尊重态度,这些东西在国外又不是没弄过。中国正好缺乏这个。谢冰毅主张多边、宽容,兼收并蓄,“没有这个胸怀还搞什么艺术?现在我们的美术和书法制造了很多宣传品,距离艺术远着呢。到威尼斯双年展,到美国、法国的艺术馆去看看就知道了,中国艺术家和西方艺术家的思想和观念完全是两个轨道。

西方艺术强调个人对美的认识、新的发掘,如同他的“荒唐论”所强调的那样,艺术家的责任就是探索,停止探索艺术必死无疑。西方艺术的意义就是打开,打开视野和头脑,并不局限于传统。迄今,谢冰毅已游历了不少国家,在这个过程中,他不断反思文化反思历史,他看到了西方顶级的传统经典,古罗马的雕塑、意大利文艺复兴时期的绘画,一个个都辉煌极了,但西方艺术家没有食古不化,传统是传统的一套,和传统无关的并非不是艺术,不是文明,他们敢于去做,去尝试。一个民族没有这方面的想象与胸怀,何谈未来与发展。

年轻时的谢冰毅曾八次登临华山,屡次到嵩山、太行山等名山写生,狠命从生活中打捞搜罗,从历代经典中汲取传统精华。“脚跟不随流俗转,置身宜与古人争。” 这是武慕姚先生嘱告他的一副对联,成为他寄身山水画、实践中国画的写照。

客厅墙上装饰的满是异域的艺术品,代表着主人的游踪,非洲的象鼻木刻呼应着东方的孔雀标本,一张陈设的古琴诉说着主人的悠悠思古之情。二胡的旋律与柴可夫斯基的音符俱从一个人的指间飞扬,所谓现今的中国画早已不是古人之面目,而是自有我在,自有现代性在。时常沐浴欧风美雨,对艺术的洞察更是别有远见。沉默时宛若太行山的一块青石,行动时则满身野逸之风,中午谢先生请客吃饭,趿拉着拖鞋径直出门。

他曾著《重读龚贤》一书,透过龚贤浓重的笔墨、苍厚的线条,他体味出其中的荒寒、寂寞与苍凉,实乃龚贤山水知音,同时,他的画也是中国画理论“先器识而后文艺”的实践。他直白地讲:“一件艺术品连占有的欲望都没有,就不是好的艺术品。”面对喜爱他艺术的受众,他应该无以为憾。谢冰毅是画家丁中一先生的得意弟子,在一次画展上见到80多岁的丁老,丁老期待满满地说,谢冰毅画黄河是最合适的。开封的一座酒楼上有一幅他画的黄河画卷,我对他讲,如果他能把它画成一幅长卷,一定会传世的。

斋号从对竹堂到无住楼,从中可见他心迹之变化。“无住”源自《金刚经》“应无所住,而生其心。”对世俗物质无所执着,才有可能深刻领悟佛理禅义。无住者,无驻也,不停止也。路漫修远,上下求索,既成自家面目后,便又把文化视野投向西方,一次次游历,一次次考察,既思考西方文明的冲击,又反省国学的优劣,一个少见的不停息的精神贵族,一个汲取八面来风的开放的艺术家,无形中将古今中外的思想艺术融于一炉,中西皆我所用。他所遇见的一切带着人们的心仪和期待,终会演变成笔下如注的水墨。