中日性别工资差异比较研究

谷晶双

(东北财经大学经济学院,辽宁 大连 116025)

一、引 言

性别工资差异是世界各国普遍存在的现象,虽然差异大小与每个国家劳动法的完善和执行程度、劳动力市场的雇佣制度、劳动力流动体制及社会传统观念等密切相关,但是没有一个国家男女劳动者是同工同酬的。国际劳工组织(ILO)2014年发布的《2014—2015全球工资报告》(Global Wage Report(2014—2015))显示,全球范围内,女性工资平均比男性少36% 。适当比例的性别工资差异有利于促进市场竞争和提高生产要素配置效率,但是性别工资差异的存在则会降低女性的劳动参与意愿,造成劳动力市场资源配置的扭曲,阻碍社会经济的发展。因此,对劳动力市场进行国际比较,研究性别工资差异的深层原因已成为亟待解决的重要课题。特别是同样存在着人口老龄化和少子化问题的中国和日本,两国都深受 “男主外女主内”和“男尊女卑”等传统文化观念的影响,劳动力市场结构和工资决定机制既有相似之处,又有差别。通过比较分析中日两国劳动力市场的异同性,明确性别工资差异的来源,对缩小男女收入差距、改善劳动力供给结构和提高劳动力市场运行效率具有重要的政策启示意义。

世界银行的数据显示,1990—2016年的27年间,中国男性劳动参与率一直维持在较高的水平(80%左右),而女性劳动参与率则由1990年的73.49%降至2016年的63.34%,降幅超过10个百分点。中国在计划经济时期,由于政府全面推行平等的就业制度和工资分配政策,与其他国家相比,中国女性劳动参与率和男女就业者的平均工资之比都保持在较高的水平[1]。自改革开放以来,特别是20世纪90年代中期市场经济改革逐渐深化之后,政府对劳动力市场的干预越来越少,而市场机制在劳动力资源配置过程中逐渐发挥着越来越重要的主导作用。教育程度较低和年龄较大的女性群体由于人力资本或生产力方面的劣势,就成为企业裁员和提前退休的对象,再加上农村劳动力大量向城市迁移的冲击,导致就业形势愈发严峻,很多女性因而被迫退出劳动力市场,女性劳动参与率逐步下降。北京师范大学劳动力市场中心发布的《2016中国劳动力市场发展报告》显示,伴随着二胎政策的全面放开,女性劳动参与率或将进一步下降。另外,很多研究表明,中国自市场化改革以来,性别工资差异呈现出不断上升的趋势,尤其是低收入群体的性别工资差异更大[2]-[5]。

另外,受到传统男女家庭分工观念影响的日本女性,1990—2016年的27年间,劳动参与率一直维持在50%左右,比男性(70%以上)低很多。日本在经济高速增长期,职工的工资主要通过集体谈判决定。每年春季企业工会组织工人们开展“春斗”,与企业达成年度劳资薪酬协定。由于实行的是等额提高工资的方式,低工资劳动者的工资提高率相对较高,因而“春斗”对缩小收入差距、促进社会公平起到了积极作用[6]。可是,当20世纪90年代日本泡沫经济破灭后,工资决定机制发生了相应变化,由集体谈判转为企业自主决定,企业按照自身的业绩和劳动者的劳动生产率支付工资,其中工作年限是衡量劳动生产率的一项重要指标。很多日本女性在结婚或生育后会一时中断职业生涯,当她们再次进入劳动力市场时,工作年限就比男性会少很多,因而工作年限的差异是导致性别工资差异的原因之一[7-8]。并且,随着1986年《男女雇佣机会均等法》的颁布,日本女性获得了进入社会、与男性同酬工作的法律保障,性别工资差异呈现出缩小的趋势[9-10],但是与其他发达国家相比还是存在很大的差距:日本厚生劳动省、美国劳工部、英国国家统计局和欧盟统计局的数据显示,2015年日本、美国、英国和法国女性工资是男性工资的72.23%、81.14%、82.30%和84.53%。

二、文献综述

目前,性别工资差异的相关文献大致分为理论研究和实证研究两类。

(一)性别工资差异的理论研究

在研究性别工资差异的文献中,各种理论从不同角度对引起性别工资差异的原因做出解释,其中最具代表性的是人力资本理论和劳动力市场歧视理论。

1.人力资本理论

20世纪60年代,Schultz和Becker创立了人力资本理论。Schultz[11]认为工资差异主要是由劳动者所受教育的差异引起的,教育能够提高劳动者的收入。Becker[12]继承和发展了Schultz的理论,认为劳动者的受教育水平、在职培训和工作年限等相关的人力资本会影响劳动生产率。Mincer[13]也认为劳动者的受教育水平和工作年限的不同是导致工资差异的主要原因,并根据人力资本理论推导出了收入决定函数。人力资本理论认为男性和女性在人力资本禀赋方面的差异越显著,工资差异越大,因而可以通过提高人力资本禀赋来缩小工资差异。

2.劳动力市场歧视理论

这一理论认为人力资本相同(或是生产率特征相同)的劳动者,仅仅因为性别不同而在劳动力市场上受到歧视,导致女性的工资低于男性。劳动力市场上通常存在着三种歧视来源:首先,雇主、同事或顾客不喜欢与某种性别的员工打交道而形成的个人偏见歧视。其次,雇主将自己印象中的某些先入为主的群体特征强加于个人的统计性偏见歧视。最后,劳动力市场中存在的某些非竞争性力量,如拥挤假说和双重劳动力市场假说等。因此,为了消除歧视,需要政府利用行政或法律手段进行干预。

(二)中国性别工资差异的实证研究

由于中国微观数据调查起步较晚,国内学者对性别工资差异的实证研究始于20世纪90年代中期。前期的研究大多是来自部分地区的数据,Liu等[14]利用1996年上海的调查数据和1995年济南的调查数据,使用Oaxaca分解和Cotton分解方法,发现人力资本是引起性别工资差异的重要原因,特别是市场化程度高的企业(从国有企业到集体企业再到私人企业),工资主要是通过劳动者的生产率来反映,对女性的歧视非常小。由于作者使用的数据仅来自上海和济南两个城市,这种选择性偏差问题会对其结论产生较大的影响。

近年来,随着微观数据的丰富,很多学者开始利用全国范围内的调查数据来考察性别工资差异。谢嗣胜和姚先国[15]使用2002年城镇住户调查数据,采用Blinder-Oaxaca的工资差异分解方法,发现性别工资差异的54.40%归因于个体特征差异的影响,45.60%归因于歧视的影响,进一步分析表明,职业因素和经验因素加剧了性别歧视的程度。佟孟华和于建玲[16]利用CGSS2010数据和Brown分解方法,发现性别歧视对性别工资差异的作用为42.86%,略小于个人禀赋差异(57.14%)。

考虑到平均工资不能充分反映出男性和女性在工资分布上的差别,葛玉好和曾湘泉[4]利用1988—2001年共14年的中国城镇住户调查数据,分别分析了低收入群体和高收入群体的性别工资差异,研究发现女性在工资分布顶端受到的歧视程度比在末端受到的歧视程度低,并且认为在工资分布顶端的歧视程度低是由男性和女性个人特征方面(如受教育水平)的差异较小导致的。李雅楠和廖利兵[17]、侯猛[18]的研究也发现随着收入分位数的提高,歧视对性别工资差异解释的比重逐渐降低。

鉴于中国劳动力市场的巨大变化和国有企业的深化改革,一些学者考察了中国性别工资差异的变化趋势。李实等[5]利用1995年、2002年和2007年城镇居民收入调查数据,研究发现1995—2007年,特别是2002—2007年性别工资差异显著增加,其中不可解释部分(性别歧视)的比例越来越大,由1995年的52%上升到2002年的69%,再继续上升到2007年的77%。另外,夏庆杰等[19]利用1991—2011年的中国健康与营养调查数据(CHNS),考察了中国经济转型期间性别工资差异的变化情况及其动因,研究发现在市场化转轨期间,中国性别工资差异不断上升,主要是由于劳动力市场上工资分配的歧视。

(三)日本性别工资差异的实证研究

日本学者对性别工资差异的实证研究始于20世纪80年代,主要是通过借鉴西方学者的研究方法来分析日本劳动力市场。野崎祐子[20]利用2000—2002年日本综合调查(JGSS)的数据,对不同的受教育水平群体进行了Oaxaca-Ransom分解,研究发现随着受教育程度的上升,不可解释部分(性别歧视)的比例越来越小,但是无论哪个群体,造成性别工资差异的主要原因都是劳动力市场上对年龄和工作年限的歧视。小池裕子[8]使用2007年联合综合生活开发研究所生活水平调查的数据,采用Blinder-Oaxaca分解方法,研究发现由歧视引起的性别工资差异占总差异的比例为76.72%,且歧视会随着年龄的增长而加大,对于那些已婚或有18岁以下小孩的女性来说尤其如此。山口一男[21]使用2005年社会阶层和社会移动调查(SSM)的数据,也发现年龄歧视对性别工资差异有着不可忽视的影响。

鉴于《男女雇佣机会均等法》实施以来,日本的就业环境和雇佣制度发生了显著变化,川口章[9]使用1990年和2000年工资构造基本统计调查的数据,考察了日本性别工资差异的演变过程,研究发现日本性别工资差异呈现出缩小的趋势,特别是中年群体(30—49岁)尤其明显,认为性别工资差异缩小的主要原因是工资决定体制的变化(从年功序列制到能力薪酬制)。Hara[10]也发现1990—2014年日本性别工资差异逐渐缩小,认为是由于男性和女性受教育水平的差异越来越小导致的。

关于中日性别工资差异比较,馬欣欣[22]使用1999年城镇居民收入调查数据和2004年的庆应私塾大学家庭调查数据,运用JMP分解方法,发现日本的性别工资差异大于中国,个人禀赋差异是造成中日两国性别工资差异的主要原因。本文的研究与其不同的地方在于:首先,由于被解释变量(中国采用的是年收入,日本采用的是小时工资)不一致,在进行比较时会产生较大偏差,为了更有效地进行比较,本文的被解释变量均采用月工资。其次,解释变量只考虑了工作年限、受教育水平、职业和行业,而很多研究发现男性和女性在职业生涯初期的工资水平较为接近,性别工资差异随着时间的推移将会逐渐扩大,结婚和生育是导致性别工资差异扩大的一个主要因素[23-24]。为了更好地解释性别工资差异的影响因素,本文增加了婚姻状况、子女数量等解释变量。

三、数据说明及主要变量的统计性描述

中国的数据来源于中国收入分配研究院所完成的2013年中国家庭收入调查(CHIP2013)的城镇样本。CHIP2013的样本基于国家统计局2013年城乡一体化常规住户调查大样本库,按照东、中、西部分层,根据系统抽样方法从北京、辽宁、山西、江苏、安徽、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、云南和甘肃共14个省份抽取了7 175户住户样本,19 885个个体样本。数据内容包括住户个人的基本信息、收入信息和就业信息等。日本的数据来源于2012年家庭调查(KHPS2012)的样本。KHPS2012是庆应私塾大学于2012年1月末,对日本全国的3 800个个体样本的就业、收入等信息进行了调查。本文的研究对象是20—60岁正规和非正规就业的受雇个人(简称职工),剔除了自我雇佣的群体和私营企业主。经过整理后,中国的样本数量为7 840人,其中,男性4 402人,女性3 438人;日本的样本数量为1 423人,其中,男性856人,女性567人。

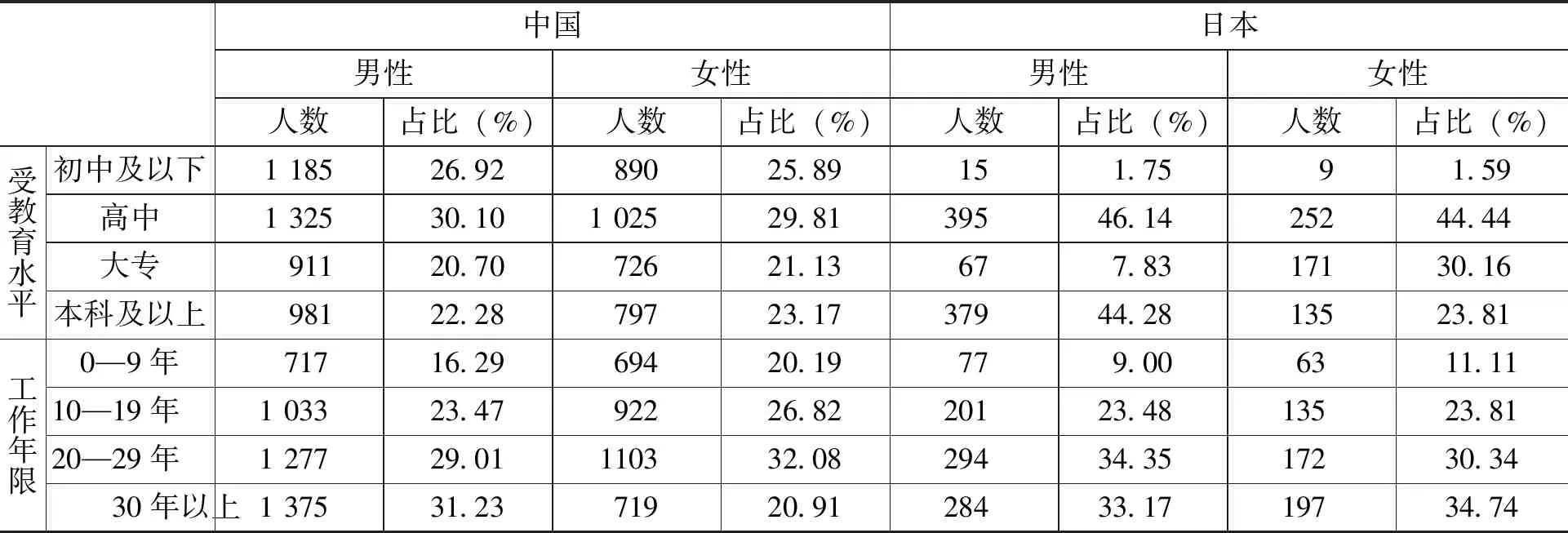

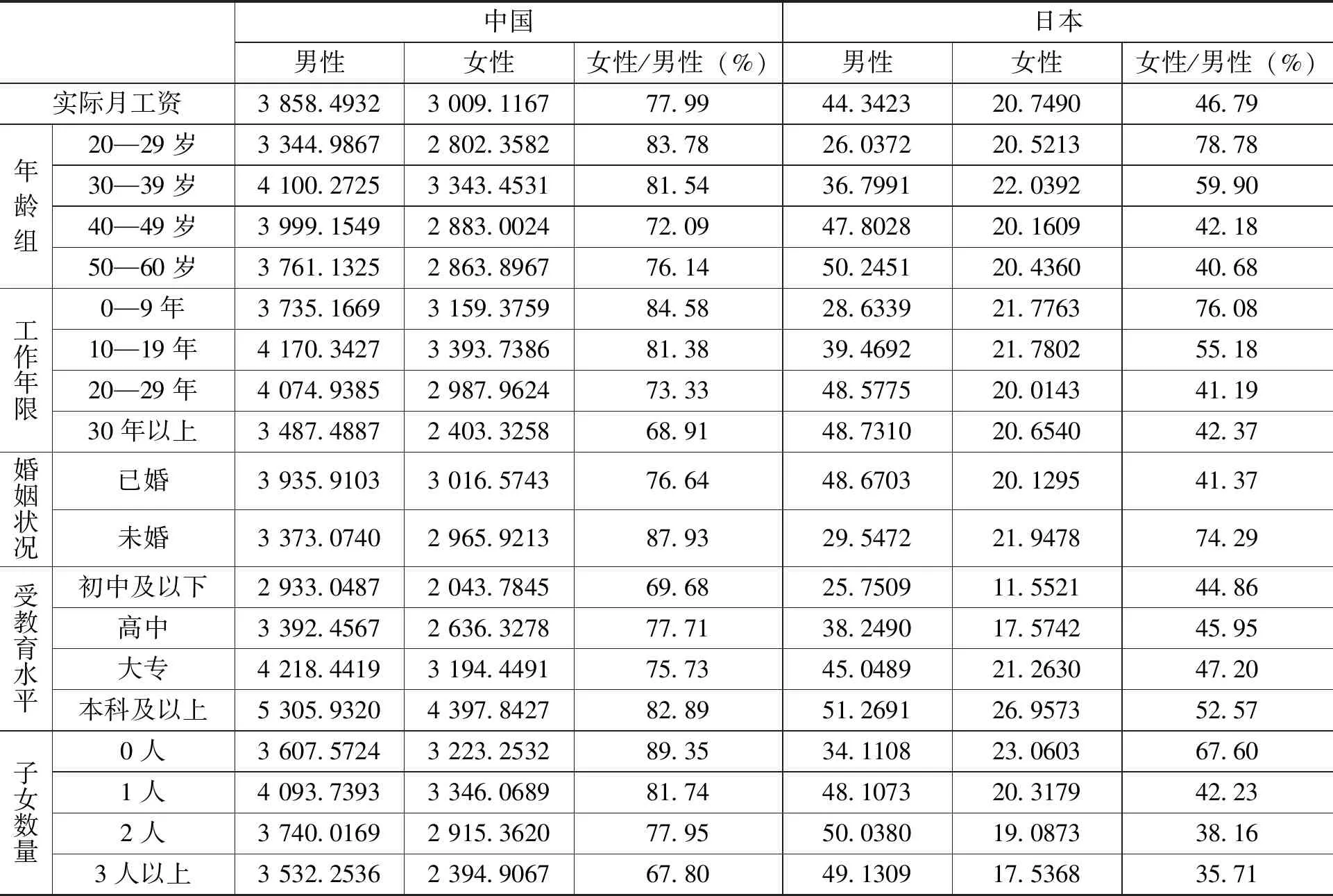

中日两国的工资变量都采用了月工资,包括了工资、奖金和现金补贴(房屋补贴和食物补贴等)。本文所用的一些主要变量的描述性统计和中日两国男女职工的个体特征差异分别如表1和表2所示。从平均月工资来看,无论中国还是日本,男性职工的平均月工资均高于女性,说明中日两国的劳动力市场中都存在着性别工资差异。中日两国的男女职工平均受教育水平相差不大,但是日本的平均受教育水平均高于中国(中国男性为12.0093年,女性为12.1564年;日本男性为13.9544年,女性为13.7689年)。在工作年限方面,中国男性比女性约长2.6382年,且拥有30年以上工作年限的男性比例(31.23%)远远高于女性(20.91%);而日本男女职工平均工作年限(男性为24.4675年,女性为24.0745年)和在各工作年限分组所占的比例相差不大[注]考虑到很多日本女性在结婚或生育后会一时中断职业生涯,本文最初运用本单位工作年数作为工作经验的代理变量,但是计量结果除了系数略有差异之外,显著性等方面没有什么差别。因此,本文参照国际上普遍采用的定义,即工作年限=年龄-受教育年限-6。。这主要是由于中日两国退休年龄制度不同导致的,中国男女职工的退休年龄不一致,而日本男女职工的退休年龄是一致的。

表1主要变量的描述性统计

注:中国和日本工资的单位分别是元和万日元。下表同。

表2中日两国男女职工的个体特征差异

中国和日本男女工资分布和在不同分组情况下的性别工资比率如表3所示。从整体的性别工资比率来看,中国是77.99%,日本是46.79%,因而日本的性别工资差异更大。按照分组状况来看,中日两国的性别工资差异几乎都是随着年龄的增长而增大,特别是对结婚和生过孩子的女性来说,负面效果更为显著。与中国相比,日本的差异更大,这是因为很多日本女性在结婚或生育之后可能会中断工作或选择兼职工作,使得她们中断了工作年限的积累和失去参加培训的机会,因而导致日本女性的工资比男性低。从受教育水平来看,中日两国大学本科及以上学历群体的性别工资差异最小,日本的性别工资差异随着受教育水平的提高逐渐缩小,而中国大专学历群体的性别工资差异略高于高中学历群体。

表3中日两国职工工资分布及性别工资比率

四、模型选择

(一)Mincer工资方程模型

Mincer工资方程模型是基于人力资本理论,使用最小二乘法,对个体人力资本差异所引起的各种禀赋的回报率进行估计。

LnW=α+βXj+u

(1)

其中,W是月工资;Xj是一组解释变量构成的向量,包括受教育水平、工作年限、工作年限的平方、婚姻状况、子女数量、行业和职业等;β是由待估计系数构成的向量。

(二)性别工资差异分解

关于工资差异分解的方法有很多[25]-[27],大多是在Oaxaca分解方法的基础上进行的。因此,本文也采用Oaxaca分解方法,把男性作为基准组。Oaxaca分解方法如下:

(2)

把男性组的工资作为无歧视时的劳动力市场工资,即基准组,式(2)可以进行如下分解:

(3)

其中,式(3)右边的第一项表示个体或就业特征差异引起的工资差异,通常被认为是可以解释的部分或非歧视部分;式(3)右边的第二项表示工资结构差别或工资方程的系数差异引起的工资差异,通常被称作不可解释的部分或歧视部分。

五、计量分析结果

(一)工资方程模型的估计结果

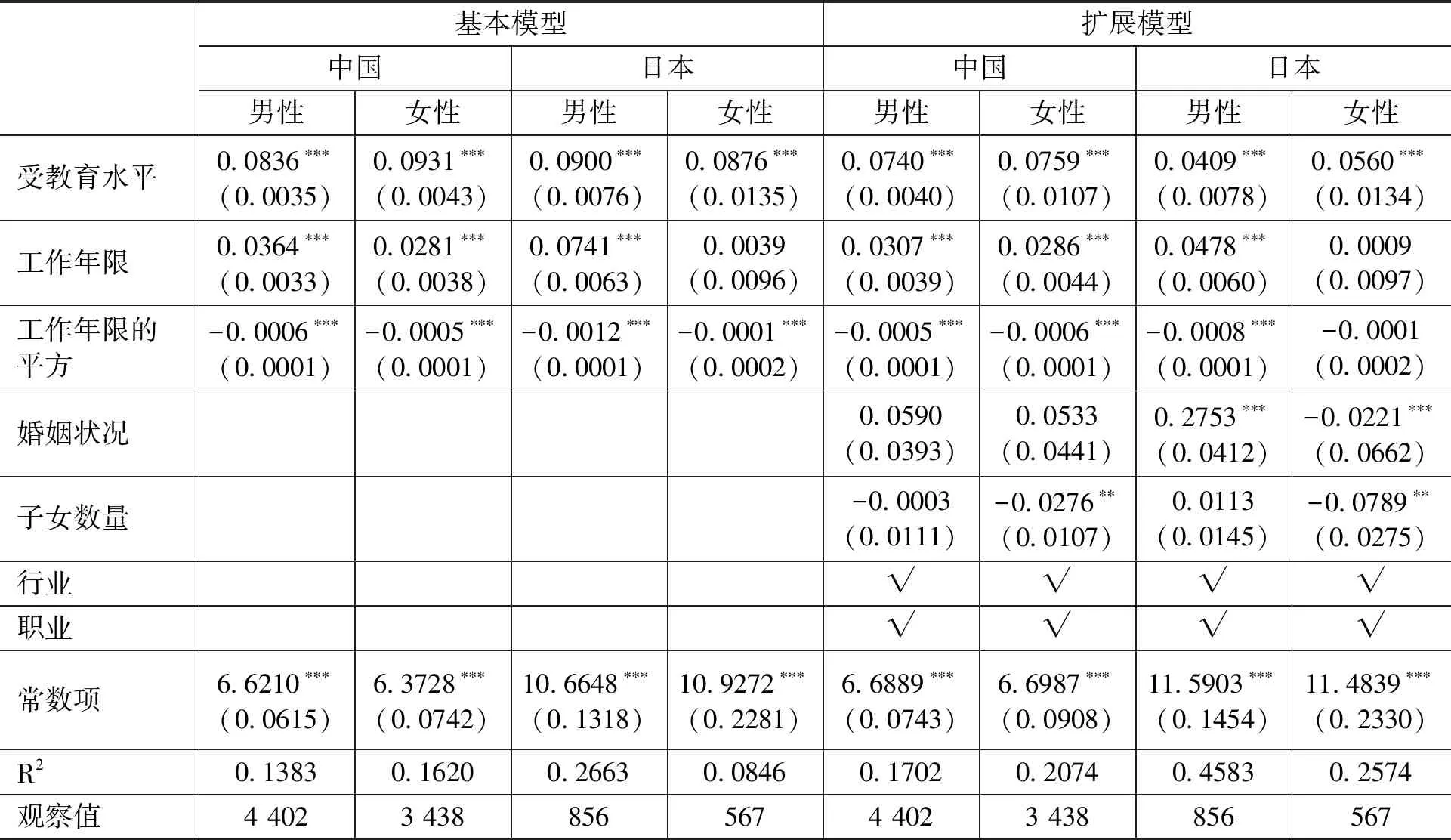

中日两国工资方程模型的估计结果如表4所示。其中,基本模型包括了劳动者个人特征。在基本模型的基础上,扩展模型又增加了劳动者的婚姻状况、子女数量、行业和职业四个解释变量。从基本模型可以看出,受教育水平对工资均有显著的正影响,说明在其他条件相同的情况下,随着劳动者受教育水平的提高,工资也会增加;并且,中国女性教育收益率高于男性,而日本则与之相反。工作年限对工资的影响在中日两国之间是不同的,与中国男性相比,日本男性的工作年限回报率更高,说明日本男性的工资受日本企业的传统工资制度的影响而表现为年功序列工资的特点。另外,工作年限与中日两国男女工资对数均呈倒U型关系,且工作年限对中国女性工资的影响显著,但是对日本女性并不显著,这可能和日本女性在就业后会由于结婚、生育、照顾家庭等原因会一时中断职业生涯有关。

表4中日两国工资方程的估计结果

注:(1)括号内为标准误,*、**和***分别表示10%、5%和1%置信水平下显著。(2)行业包括制造业、农林牧副业、建筑业、金融保险业等13种行业,职业包括一般办事员、企事业单位负责人、专业技术人员等6种职业。限于篇幅,省略了行业和职业的系数和标准误。(3)行业和职业的参照组分别为制造业和一般办事员。

从扩展模型可以看出,受教育水平与工作年限的估计结果与基本模型的结果基本一致。此外,婚姻只对日本女性为负面影响,而子女数量只对日本男性和女性工资为正面影响;同时我们注意到,子女数量对中日两国女性的工资均为负面影响,特别是日本,女性每生育一个子女会导致其工资下降约7.89%。

(二)性别工资差异分析结果

在回归结果的基础上,本文采用Oaxaca分解方法进一步考察中日两国性别工资差异情况,具体如表5所示。由表5可知,中日两国的性别工资差异主要来源于歧视(中国为90.22%,日本为90.62%)。其中,日本的研究结果与馬欣欣[22]的研究基本一致,但是中国的研究结果却略有不同。馬欣欣[22]研究发现歧视对日本性别工资差异的作用为89.51%,个人禀赋差异的作用为10.49%;而中国性别工资差异的63.07%归因于歧视,36.93%归因于个体禀赋差异的影响。这可能是由于研究时点、变量选择不同所致。一方面,1999—2013年伴随着国有企业的改革深化和城镇化步伐的加快,中国出现了大规模的剩余劳动力(包括城镇下岗职工和农民工),面对劳动力市场供大于求的局面,企业在招聘和薪酬支付方面对女性的歧视不断加重,对于那些技能水平较低、受教育水平较低的女性来说尤其如此。另一方面,相对于馬欣欣[22]的研究本文增加了婚姻状况、子女数量、行业、职业等解释变量,这也可能是导致结果略有不同的原因之一。

对中国性别工资差异的进一步分析可知:首先,中国行业因素起到最主要作用,对歧视的影响达到43.64%,特别是工资差异显著的垄断性行业和非垄断性行业之间,歧视现象更为严重。这是由于在就业门槛和垄断程度较高的行业中,女性处于比较劣势的地位,她们被限制在低收入的行业中。其次,工作年限对歧视的影响为31.06%,意味着女性在工作年限方面的工资回报率处于劣势地位,女性工资增加的幅度小于男性。最后,职业因素对歧视的影响为22.77%,说明中国的劳动力市场存在着职业性别隔离现象,女性劳动者主要集中在技能水平较低、收入较低的职业中。而对日本性别工资歧视的进一步分析可知:首先,工作年限因素起到最主要作用,对歧视的影响高达78.47%,表明工作年限带给日本男性的工资回报率远远高于女性,这也正是表2和表3所看到的。其次,婚姻状况和子女数量对歧视的影响分别为26.83%和14.13%,意味着一旦控制了婚姻状况和子女数量之后,日本劳动力市场中歧视对性别工资差异的影响将会降低到49.67%,因而如果在解释变量中不考虑这两个因素,会低估歧视对性别工资差异的作用。引人注意的是,中日两国的教育因素都降低了性别工资歧视程度,表明女性的受教育程度越高,受到的歧视越小。

表5中日两国性别工资差异的Oaxaca分解结果 单位:%

注:总差异是男性与女性月工资自然对数的均值差异。

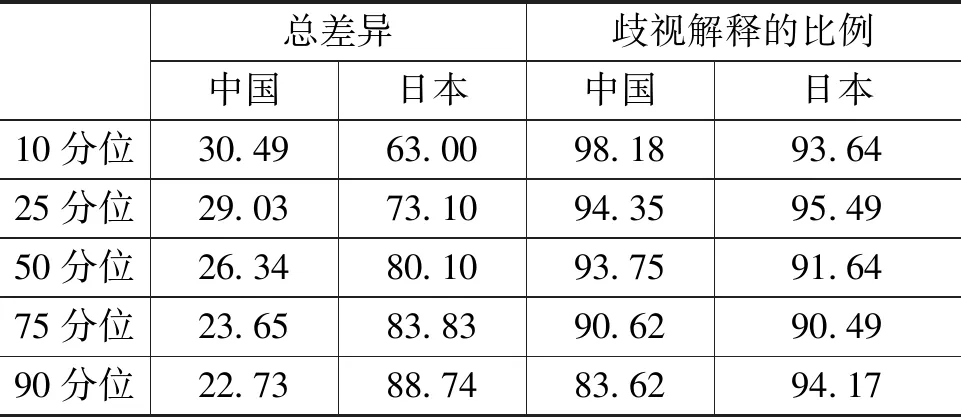

(三)各分位点上的性别工资差异分解结果

考虑到平均工资不能充分反映出男女职工在工资分布上的差异,本文进一步在不同分位点上对性别工资差异进行分位数回归的分解,结果如表6所示。由表6可知,在中国工资分布的底端,性别工资差异较大,在工资分布的顶端,性别工资差异较小,表明中国性别工资差异中存在“黏地板效应”,这与很多研究结果是一致的。而日本正好与中国相反,在工资分布的底端,性别工资差异较小,在工资分布的顶端,性别工资差异较大,存在“天花板效应”。这可能是由于日本企业受到传统的年功序列工资制度的影响,在晋升制度中工作年限成为了必备条件,而工作年限较少的女性无法成为晋升候选人,因而女性工资的增长明显地被抑制了。此外,分位数分解结果也进一步验证了上文的Oaxaca分解结果,即不可解释部分(歧视)仍然是导致中日两国性别工资差异的主要原因,而可解释部分(个人禀赋)的贡献很小。进一步分析发现,歧视所解释的比例在两国之间是不同的。在中国,歧视所占的比例随着收入的增加而降低,这意味着对女性的歧视在低收入群体中更严重。另外,在日本,歧视所占的比例先上升再下降,最后在高收入组(90分位)又呈现上升的趋势。

表6各分位点上的性别 工资差异分解结果 单位:%

六、结论及政策建议

本文利用2013年中国家庭收入调查数据和2012年日本家庭调查数据对中日两国的性别工资差异进行了比较分析,主要研究结论有以下三点:

第一,中日两国的劳动力市场中都存在着性别工资差异。中国的性别工资比率是77.99%,而日本是46.79%,因而日本的性别工资差异更大。并且中日两国的性别工资差异都是随着年龄的增加出现逐渐扩大的趋势,而结婚和生育是导致性别工资差异扩大的重要因素。特别是生育对日本女性的负面效果更显著,日本女性每生育一个子女会造成其工资下降约7.89%。

第二,歧视是造成中日两国性别工资差异的主要原因,而个人禀赋差异所起的作用很小。对歧视造成的影响进一步分析发现,对中国来说,行业因素对劳动力市场歧视程度的影响最大,其次是工作年限和职业因素。而日本劳动力市场的歧视主要是由于工作年限带给男性的工资回报率远远高于女性引起的,并且婚姻状况和子女数量对歧视的影响也很显著。

第三,各分位点上的性别工资差异分解结果表明,歧视仍然是导致中日两国性别工资差异的主要原因。在中国,低收入群体的性别工资差异更大,并且受到的歧视更严重。而在日本,高收入群体的性别工资差异较大,歧视所占的比例先上升再下降,最后在高收入组(90分位)又呈现上升的趋势。

结合上述研究结果,本文提出以下三点政策建议:

第一,中日两国企业都受到传统的年功序列工资制度的影响,很多劳动者的劳动生产率与工资并不相符。尤其是日本,在工资分配和晋升制度中工作年限成为了必备条件,而工作年限较少的女性无法成为晋升候选人,工资的增长也明显地被抑制了。因此,中日两国企业应该采用灵活多样的工资分配制度(能力薪酬制、年薪制等),制定透明和完善的晋升制度,贯彻同工同酬的原则。

第二,日本政府近年来在多个领域积极推行“女性经济学”[注]“女性经济学”(Womenomics)作为“安倍经济学”(Abenomics)经济刺激计划的一部分,致力于鼓励女性进入职场,以此抵消日本的低生育率及老龄化带来的劳动人口下降问题。,包括提高育儿津贴、向处于育儿期的女性提供短时间工作和在家利用电脑办公的“远程工作”及督促雇员超过300人的企业雇佣和提拔更多女性等。虽然这些政策的效果还需进一步观察和检验,但是在提高女性劳动参与率和缩小性别工资差异方面已经初见成效。中国为了应对老龄化及少子化带来的人口红利消失问题,自2016年起,开始推行“全面二孩”政策。由于女性作为生育载体的自然属性,会因为生育、照顾孩子等原因减少工作时间或选择时间弹性大、工作较为轻松的“母亲友好型”职业,甚至会一时中断职业生涯,最终都是以性别工资差异的扩大为代价。因此,为了促进男女就业平等、缩小性别工资差距,中国政府可以借鉴日本的经验,推行符合中国国情的“女性经济学”。

第三,尽管在过去的几十年中中日两国在性别平等与女性发展方面取得了巨大成就,但是两国传统的“男主外女主内”和“男尊女卑”等观念仍旧根深蒂固。特别是中国,“全面二孩”政策可能会加重职场性别歧视,使得女性的就业形势更加严峻,主要表现为招聘过程中拒绝雇用女性和解雇怀孕女性等。因此,为了消除对女性的歧视、实现性别平等,需要中日两国政府制定和完善相关法律法规作为支撑和保障。