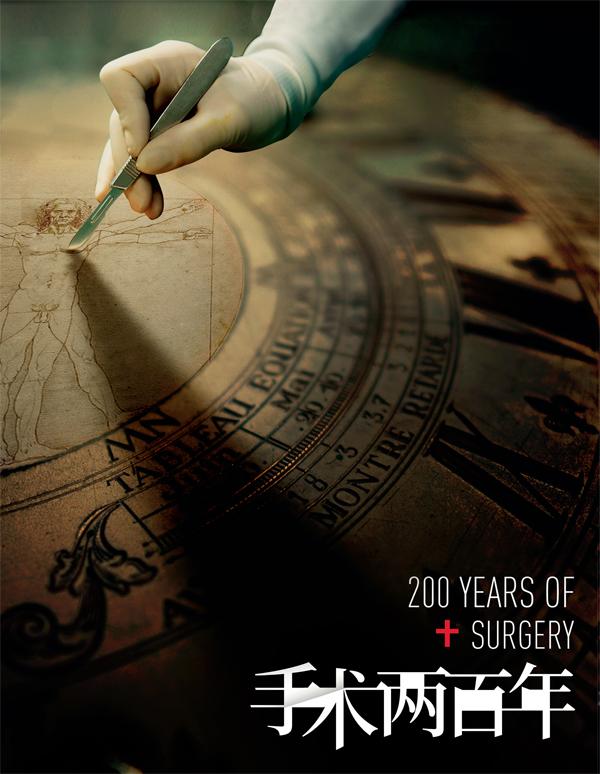

《手术两百年》:你以为的暗黑故事,其实就发生在昨天

梁静怡

秋风萧瑟,乌鸦声起。

11月份的爱丁堡夜幕降临,遥远的风笛声从古堡断断续续地传来。一片漆黑中,古老墓园里落叶飘零,高耸的重重栅栏,上锁的铁门,寒栗袭来。

总导演陈子隽带着《手术两百年》团队在墓园里拍摄了两晚,他们打着光,试图回溯现代医学两百年的旅程,探索那个需要在墓园里偷尸解剖的黑暗年代。

两年后,这部被誉为“中国第一部系统展现人类与疾病抗争的科学纪录片”在央视纪录片频道播出。这部纪录片一共八集,每集都用将近一个小时去讲述手术的发展。维萨里、哈维、塞麦尔维斯、库欣、李拉海这些医学殿堂级人物和医学故事在片中闪现,展现医学史的前世今生。

豆瓣上,这部纪录片评分9.4。回顾这部片子,陈子隽说:“我们认识宇宙、探索自己的身体,都是为了找到坐标。由于现代医学的发展,人类其实比历史上任何一个时期都更能享受这唯一一次的生命旅程。”

两百年前的暗黑故事

伦敦的冬天总是阴雨。

循着窄小的木制旋转楼梯,伦敦手术博物馆的馆长一身黑衣,手戴金属玫瑰戒指、黑色指甲,一步一步走到一个狭小拥挤的环形剧场。在这里,每天下午4点,会复现一场1798年的手术。在当时,这样的手术剧场既可以教学,也可以卖票盈利。

病床上躺着一位脸色苍白的“病人”——剧组从大街上找来的医学生。馆长穿上白色围裙,单膝跪下,用围裙擦了擦刀,为了防止“病人”跑掉,绷带绑住“病人”的四肢。

如果在那个年代摔断了腿,和死了没什么区别。

被观众频繁提起的、荒诞感十足的是一个快刀医生的故事。1794年出生的罗伯特·李斯顿以手快出名,被称为“伦敦第一快刀医生”,最快的手术仅用时28秒。

那场死亡率百分之三百的手术闻名于后世。当时李斯顿要帮助病人截掉大腿,结果因为手速过快,手术刀一划,截掉病人大腿的同时,也截掉了病人的生殖器官,还截掉了助手的两根手指。病人和助手因感染而亡,而在场的一名观众,因场面实在血腥,心脏骤停而死。

这在当时并不少见,没有麻醉的年代,痛死在手术台上的例子屡见不鲜。为了不让病人痛死,敲晕或灌醉病人做手术是常态,可病人又总是从昏迷中醒来。美国麻省总医院乙醚厅的墙壁厚六英尺,就是为了防止病人听到旁边手术室病人的尖叫声。

“那就是一个充满了暗黑故事的时代,而且你觉得应该是两千年前的事,但其实就是二百多年前的事。”陈子隽 说。

庆幸的是,历史上总有那么一些闪着光芒的瞬间出现,比如维萨里的解剖、哈维的血液循环、帕雷的止血、莫顿的麻醉和塞麦尔维斯的消毒等,但这些闪光时刻的背后,有异想天开,有乌托邦,也有牺牲和代價。

灵丹妙药还是毒药?

2017年7月,德国汉堡的黄昏下,分集导演沈华和团队在圣乔治医院寻找一个墓碑。周末的医院,安静得似乎只有晕黄的阳光。

路边花丛不起眼的地方,有一块1936年竖立的灰色石碑,上面刻着350个名字。圣乔治医院的基费·利茨教授用手摸着墓碑上的名字,从第一个开始,一行一行往下念,念到后面,利茨哽咽。夕阳斜射在墓碑上,逆光闪烁,所有人陷入沉默。

墓碑上的350位牺牲者是上世纪20年代最早研究X射线的医生、科学家、护士等。自从1895年物理学家威廉·康拉德·伦琴偶然中发现了X射线,因其可以穿过皮肤、皮下脂肪、骨头、内脏看到人体内部的病变情况而迅速被运用到医学领域。

然而,当时的人们并没有意识到X射线还具有强烈的伤害性,接触过量会严重破坏细胞组织,引发癌症,第一批X射线的研究者大都因此牺牲。

墓碑上的第一个名字,就是基费·利茨的老师。基费·利茨说,有一年开X光放射学大会,桌上的火鸡少有人动,因为参加会议的很多人没有抬起手用上刀叉——在研究X射线的过程,很多研究者得了癌症,手臂早已截肢。“那个时候谁也不知道这是灵丹妙药还是毒药,如果那个时候大家认为都牺牲掉了,不要去做了,可能就没有现在了。”沈华说,“外科医生的挑战一直都在,每一项医学技术的发展,都需要无比的坚忍,经历一个一个这样的坎儿。”

奥地利医生塞麦尔维斯为了减少产褥热的发生,提出医生接生前要洗手,却被同行排挤,医院除名,最后送到精神病院直至死亡。德国医生福斯曼切开自己的肘窝静脉,用一根65厘米长的导管穿过自己的身体,抵达右心房。1980年代,“机械天才”、妇产科医生席姆用腹腔镜手术改变了腹部手术必须大开腹的局面,却被认为是对医学的侮辱,被德国外科联合会除名。

这些在纪录片呈现的开创者,大多已经作古,然而庆幸的是,在土耳其,依旧有一个活着的开创者亚萨基尔。

核桃般的大脑曾经一度是外科手术的禁区。最早的神经外科手术,医生只能用手去感受肿瘤所在,他们穿着皮裙皮靴,大脑一旦切开,血花四溅,密集的神经束和蜿蜒崎岖的沟壑导致风险丛生,死亡率高达90%。1960年代,亚萨基尔发现利用显微镜的放大作用,可以通过褶皱中的缝隙、脑沟抵达大脑的任一部位做手术,从此大大降低对人体的伤害。

2016年底,沈华在土耳其伊斯坦布尔市中心发生爆炸袭击后的第二天坐上了前往伊斯坦布尔的班机。“因为实在等不起了”,亚萨基尔当时已经92岁了。

这个在B站中被称为“显微镜外科祖师爷”的亚萨基尔在沈华眼里,是一个有着孩子气的老爷爷。沈华想拍摄点亚萨基尔在街上或者海边散步的镜头,亚萨基尔拒绝了——“我一辈子都没有出过医院”。

九旬的亚萨基尔依旧每天出门诊,手里永远拿着一个硅胶制作的、像花卷一样的大脑模型。出门诊时,病人坐得沙发较远,为了让病人看清楚,亚萨基尔站起身,颤颤巍巍地走到病人身边坐下,用手里的模型和病人讲手术的原理、方法。“像教医学生一样在教,每一个病人他都要花大概20分钟左右的时间给你讲,让你不要担心,真的是很有责任感。”沈华说。

老爷爷每天都要进手术室,但尊重病人,也很尊重主刀,他不会轻易说话,不会去动手,也不会去下什么指令,他就安安静静地搬个凳子坐在一边。

神经外科手术经常一做就是两三个小时,甚至更长,有时看手术视频,亚萨基尔会找个靠墙的沙发,看着看着看累了,岁数大了自己就睡着了,头一歪一晃,可能一个 小时就睡过去了。“挺逗的,你能看出他是实在顶不住了,但是他还要坚持在那坐着,每天都是那样。”沈华说。

亚萨基尔并不是从来没有走出过医院,只是人生大部分时间都泡在医院里。他和剧组讲了一个故事:他有个日本朋友,是画家,过一百岁生日的时候,他说直到现在他才知道怎么样画一幅画。

手术剧场里正在进行手术表演( @视觉中国 图)

“他的寓意是做外科大夫也是这样的,其实你一生可能都在学习。可能到最后你才悟到说没有一定的阅历和精力,你无法悟到手术的精髓。”沈华说。

偶尔治愈,总是安慰

相比前六集的慷慨激昂,乘风破浪,第七集《众病之王》则带给人一丝感伤——医学是有边界的,并不是万能的。

就在剧组准备上飞机时,分集导演褚金萍的手机震了一下,收到一条短信。拍摄对象妻子发过来的,说不好意思,真的对不起你们,没能让你们拍上——拍摄对象去世了。

褚金萍哭着给陈子隽打电话:“她还跟我们说对不起,还跟我们说没让我们拍上,真是很善良的人,觉得好像折腾我们了。其实她的伤痛多大呢,还安慰我们,还跟我们说抱歉。”

这个拍摄对象,团队等了很久。他是一位四十岁左右的成功人士,靠着自己一路打拼走到大城市,买房买车有娇妻,妻子还是个大夫。“他对自己很笃定,觉得已经能掌控生活了,结果生活给了他重重一击。“陈子隽说。

拍摄对象一直在求医问药,“他妻子说他不相信这个事情,绝对不可能,我一定有办法的”。最后还是身为医生的妻子说服了他,找到协和医院进行舒缓医疗,跟他沟通能不能把时间留给家人。

最后这位高管还是拗不过死神与时间。

剧组重新找人。可是找来很多人,陈子隽并不满意,剧组都说陈子隽是一个对颜值有要求的导演。陈子隽解释道:“倒不是说这个人颜值一定要多高,而是因为我们的故事里每一个人出场,我们没有大量的篇幅去铺垫,所以这个人一出现,观众就要相信这个人是动人的,真诚、真实,而且他愿意给我们去开放他的时空。”

剧组终于等来了洛红阿姨。看到照片的第一眼,陈子隽就断定这是她想找的人。生命的最后时刻,洛红依旧很优雅,瘦削的手指甲剪得干净,头发梳得整齐,脸色苍白,涂着粉红色的口红。

“一看见她,你就会相信她对生是有留恋的,对美是有追求的,她非常讲究,把自己弄得很好。”陈子隽说,“可是,越是这样的人,当她离开这个世界的时候,她是一定会很有遗憾的,因为她是带着一种对美的追求的人,不是那么草率地活着。”

洛红61岁,是个晚期癌症患者,已经经历了4次手术切除和30次放疗,病情依旧不断恶化。当医学没有办法挽救她的生命时,她走向了另一条路——缓解痛苦,学会面对死亡的来临。

“是不是活不了多长时间了?”洛红躺在病榻上挤出一丝笑容问医生,但眉头依然紧锁。协和医院老年医学科副主任医师宁晓红问:“你为什么突然想到问这个问题?”

“特别怕早早地走了,没人照顾他了。他半夜老惊醒。”洛红笑着看向了坐在一旁的老伴。老伴摇摇头,用手指从厚厚的镜片下方擦过眼角。宁晓红陪着他们聊天,帮助他们缓解焦虑和悲伤,实现了洛红回家的愿望。

最后一个中秋节,洛红回家了。光线明亮的窗边,洛红穿着红衣服,老伴陪在旁边,捧着一束花,金黄的向日葵灿烂夺目。

整个纪录片的画面是蓝灰色的,冷静、克制、客观,可洛红活着的最后一个远景镜头却是明亮温暖的,陈子隽希望片子能够隐藏一点温柔。“我们不是特写,没有展现那种痛苦和难受,退后一点去看她,那就是我们对她的凝望。窗边有束很好的光线,给她勾勒了一个很美好的片段,我觉得那就是温柔。”陈子隽说。

褚金萍和洛红约定,等她可以到楼下散步时再来拍摄。可是三个月后,再次得到她的消息时,是参加她遗体告别会的通知。

陈子隽问宁晓红,你每天见的都是要告别的人,对医生来说,这不会觉得绝望吗?宁晓红回答说:“因为是这样,所以要努力。”

人类第一张x光照片( 受访者供图)

沈华之前写解说词,会经常用到“战胜“这个词,但这次做完片子,她發现,可能不是这样的,医学也不能战胜死亡。“我们现在对医学产生更高的期待,总觉得你应该给我治好这个病,你应该把它消灭掉,其实恰恰相反。”沈华说,“就像医生特鲁多说的,有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰。”

在《手术两百年》医学资料顾问、外科医生李清晨看来,生命有多美好,就有多易逝,就像蜡烛,没有现代医学时,蜡烛相当于刚点到一半,一阵风来就能给你扑灭,现代医学能帮助这个蜡烛尽量烧到头。“什么是生命?生命就是两段无穷黑暗中间一刹那的光明。“

《外科医生》,David Teniers( Ⅱ) 绘( @视觉中国 图)

生死“器”约

医学史不会仅仅止步在两百年,而是正在发生。两百年后的今天,人们再也不需要去墓地盗取尸体解剖学习,因为有许多自愿捐献遗体的大体老师。

2017年的春天,分集导演陈东和团队到协和医院拍摄解剖课。走进这座老楼的二层,有一间明亮宽敞的课室,课室四面墙壁上挂着人体解剖图。而课室中央,三排带轮子的金属柜子并列摆放,打开盖子,一股福尔马林的味道散开,里面是大体老师,柳叶刀下去时,肌肉的纹理丝丝呈现。

一开始有些许不适,各种想法在陈东脑海里闪现,“第一反应就是想象自己死后身体是什么样,和这些医学生之间的关系是什么样”。他很快适应下来,有了死后捐献自己大体的想法。“做了这个片子,了解了二百年的进展,才知道有很多不容易。病人也好,医生也好,很多人都做出了很大的努力和牺牲,有很多的偶然性、必然性。然后你就会觉得很多人贡献出了自己,医学才得以这样传承下来。”

之前有记者问陈东,拍摄大体的时候会害怕吗?陈东回答说,这些会捐献大体的人生前一定是很善良的人,和这么多善良的人在一起不会有什么害怕的。陈东记得,拍摄那天春暖花开,教室有一面窗户,阳光照射进来,外面淡粉色的桃花开得正旺。

李清晨帮剧组梳理完《生死“器”约》这集资料稿后,已经后半夜了,迷迷糊糊地填完了捐献器官的申请表格。这对他来说,并不是什么重要的事,曾经一度想过死后,骨灰顺着马桶一冲就算了,后来知道有好多挺大块的骨头,马桶冲不下去,于是打算洒在松花江上。写稿子时,他想起还可以捐献器官,就填了。他看得很开:“其实做了器官移植的人能活多久呢?最终也是死去。但是只要能让生命延长一部分,就值得你去努力。”

现在中国的医患关系很紧张,医疗资源也很紧缺,《手术两百年》作为一部纪录片不可能改变现实,但李清晨希望人们能从中找到幸福感:“你觉得世界在变糟,这个判断可能是一个假象。看了整个历史变化以后,你会感慨我们生活在这个时代有多么不容易。”

片子播出以后,受访院士对陈子隽说,自己会给医学生看这部纪录片,可能很多人会因此喜欢上医学或者喜欢上医学科学,尊重医学科学。首都医科大学附属北京天坛医院副院长张力伟也给陈子隽和沈华发来一段长微信:“今天手术结束还算早,回到办公室,望着窗外新天坛医院的病房楼,仿佛进行了时光的穿越……《手术两百年》一定会在我们心灵深处留下永久的印记……冲击着我们内心深处,让更多人为医学事业而奋斗。”在B站上,也有很多医生留下弹幕。

“医学生可能学很多技巧,但如果能感受到医学人文教育,也许会对病人有更多一些理解和关照,明白医学是一种帮助,而不只是一种技术;患者因为看了这个片子会觉得医生真的挺不容易的。”陈子隽说。

整部纪录片,李清晨最喜欢肖恩老爷爷的片段。肖恩若不是活在美国最前沿的心脏外科研究中心明尼苏达州,若没有碰上李拉海,若没有愿意捐献熊猫血的志愿者,生命早已终止。1954年,李拉海冒着风险做了45例活体交叉循环手术,只成功28例,肖恩就是其中一例。

63年后,陈子隽团队在美国拜访了这位“锦鲤老爷爷”,老爷爷成为了一位爵士乐手,出过专辑,两个孩子也是音乐家。儿孙绕膝,欢聚一堂,他在餐桌四周走动,向剧组一位一位介绍自己的后代。

“李拉海挽救了一个人,成就的是这个人的一生,也成就了这么一个大家庭。”李清晨说,“他们每个人又做了一些对这个世界有影响的事,哪怕是对世界没有影响,他们只是完成了他们自己非常平庸的一生,但他也有自己经历的那些喜怒哀乐,这就很了不起。生命本身很神奇,每一个生命都值得拯救。”

一個阳光很好的午后,肖恩和老朋友在家里练吉他,他的妻子倚靠在钢琴边充满爱意地看着他。屋里响起乡村音乐,陈子隽在角落里静静看着这一切。“这是纪录片人最有意思的时刻,突然间不单是别人分享给你的一段生命经历, 这是个体对个体的生命体悟,而且实际上你还在分享一段人类的历史。你进去的是一个历史的缝隙。”陈子隽说。

拍摄的最后一天,下着大雨,肖恩和妻子毫不犹豫地出去买花。最后一个镜头,肖恩坐在摇椅上慢慢地摇晃,眼睛望向餐桌上的花瓶——当年李拉海送的,如今插着一束盛开的黄玫瑰。

(感谢《手术两百年》制片人池建新、总编剧陈瑶对本文提供帮助)