东江中上游流域降水及暴雨日的气候变化特征

曾钦文, 谢俊驹, 巫燕辉, 李思玲

(1.成都信息工程大学, 成都 610225 ; 2.龙川县气象局, 广东 龙川 517300;3.河源市气象局, 广东 河源 517000; 4.连平县气象局,广东 连平 517100)

降水是影响地球水资源循环和利用、农业生产、生态系统等的必要因素[1-3],暴雨则是容易引发洪涝等灾害,给人民生活生产造成严重的经济损失,同时,降水对改变生态环境以及社会经济生活也有非常重要的影响[4-5],研究区域降水量和暴雨的分布和变化特征,对于分析气候变化背景下的水循环以及气候预测等具有非常重要的意义[6-7]。19世纪以来,由于气候变暖,水循环加快,降雨特征也发生了较大的变化,从而影响暴雨洪涝灾害风险的增加。因此,降水量和暴雨变化特征研究引起了国内外众多学者的关注[8-9]。许多学者从年、季等不同时间尺度[10-12],采用线性回归、Mann-Kendall检验、滑动平均等不同分析方法对不同地区的降水或暴雨的时空变化趋势进行了研究[13-14]。并得出了许多有指导性意义的局地水文气候的特征,为当地合理使用水文资源有重要的意义。

东江流域地跨广东、江西两省,是珠江流域第三大水系,属亚热带季风气候,是江西南部地区、广东河源、惠州以及珠三角、香港等城市的重要供水水源[15-16]。近百年来,由于气候变化加剧,水资源循环加快,降水和暴雨特征也相应的发生了较大的变化,从而导致了东江流域地表径流和洪水的增加[17-19]。因此,研究气候变化对东江流域的影响,揭示局部水文气象变化特征及其演变规律,以期了解该流域的降水和暴雨气候变化特征,及充分了解和利用气候资源,保障东江流域的生态环境和防灾减灾提供参考。

1 资料和研究方法

1.1 研究区概况

东江流域地跨广东、江西两省,是珠江流域第三大水系,属亚热带季风气候,发源于江西省寻乌桠髻钵山,流经广东省、河源,惠州、到东莞经虎门入海,地势南低北高,海拔为0~1 500 m,干流全长约560 km,流域面积约3.5×104km2[20-21]。目前,东江中上游地区城市化程度较低,水土保持较好,是广东省水源涵养重点保护区。近年来,气候变化对东江中上游水资源循环有很大的影响,本研究选定为东江流域的中上游为研究对象。研究东江中上游流域降水量和暴雨日数的变化特征,为进一步研究东江流域水资源循环等研究做铺垫。

1.2 数据来源与研究方法

本研究数据来源于中国气象局数据网(http:∥data.cma.cn/),选取1965—2017年东江中上游及其周边区域8个国家气象站的逐日降水数据作为基础资料,具体包括连平、新丰、和平、寻乌、龙川、龙门、东源、紫金国家气象站,所有站点数据均通过严格的质量控制,包括极值和时间一致性检验,数据的完整性和可靠性高;按照华南汛期划分标准:4—9月为汛期,其中4—6月为前汛期,7—9月为后汛期。暴雨日定义为日降水量≥50 mm 的降水日数;研究方法包括线性趋势法、相关分析法、5 a滑动平均、Mann-Kendall 突变检验和滑动t检验突变点、Morlet小波分析等方法[22-23]。同时,利用ArcGIS 10.0对东江中上游降水量和暴雨日数的空间变化做制图分析,趋势系数采用p<0.05。

2 结果与分析

2.1 年降水和暴雨日的空间特征

从东江中上游年降水量的空间分布可知,年降水量总体呈西南多东北少的空间分布特征,其中,东北地区为1 672~1 849 mm,西南地区为1 937~2 202 mm,极大值出现在中游的龙门地区,为2 202.1 mm;极小值为上游的寻乌地区,为1 672.8 mm。根据年降水量年代际变化特征(表1)可知,年降水量具有较明显的年代际变化特征,具体表现为20 世纪70年代降水量最多,60年代最少。除80年代外,其他年代气候倾向率均为正值,说明年代际内总体呈前后多,中间少的分布特征。

从东江中上游年暴雨日数的空间分布可知,年暴雨日数总体也呈东北少西南多的分布特征,跟年降水量空间分布具有有很好的对应性,其中,极大值也出现在中游的龙门地区,为10.0 d,极小值则出现在上游的和平、寻乌地区,分别为5.4 d,5.8 d。年暴雨日数空间分布大致为东北地区为5~7 d,西南地区为8~10 d。根据东江中上游年暴雨日数年代际变化(表1)可知,年暴雨日数也有较明显的年代际变化特征,其中,20 世纪80 年代最多,70年代最少,除60年代、70年代外,其他年代气候倾向率均为负值,表明暴雨日数在年代际内总体呈前多后少的分布特征。就东江中上游年平均降水量和暴雨日数相关性检验来看,其相关系数为0.865(通过了0.005 显著性检验),说明东江中上游平均年降水量与年暴雨日数的时间分布上有较好的相关性。

2.2 年降水和暴雨日气候特征

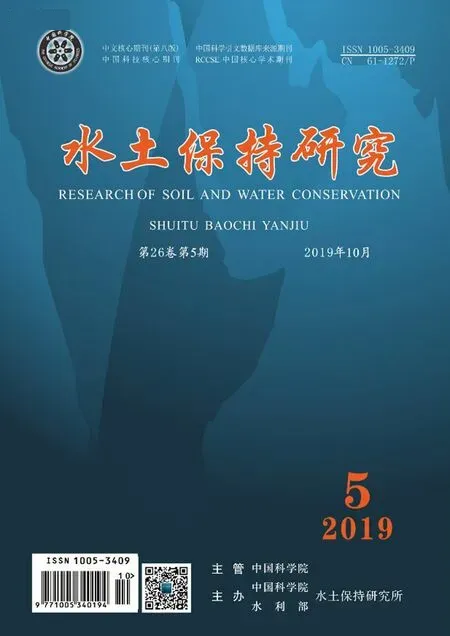

图1A为1965—2017年东江中上游8个国家观测站空间平均年降水量的时间序列图。东江中上游平均年降水量为1 828.8 mm,极大值为2 699.2 mm,出现在2 016 年,极小值为1 181.2 mm,出现在1991年。年降水量气候倾向率为-1.818 mm/10 a,呈减少趋势,但减少趋势不显著(不能通过0.05显著性检验)。上游地区平均年降水量呈增多趋势,以寻乌为上游代表站,其气候倾向率为38.610 mm/10 a(通过了0.05显著性水平检验),表明增多趋势较为显著。中游则呈减少趋势,以龙门为代表站,其气候倾向率为-14.200 mm/10 a(不能通过0.05显著性检验),说明中游减少趋势不显著。具体到年降水量变化的空间分布上,除寻乌、和平、新丰呈增多趋势外,其余均呈现减少趋势,且东北地区的寻乌增多最为显著。

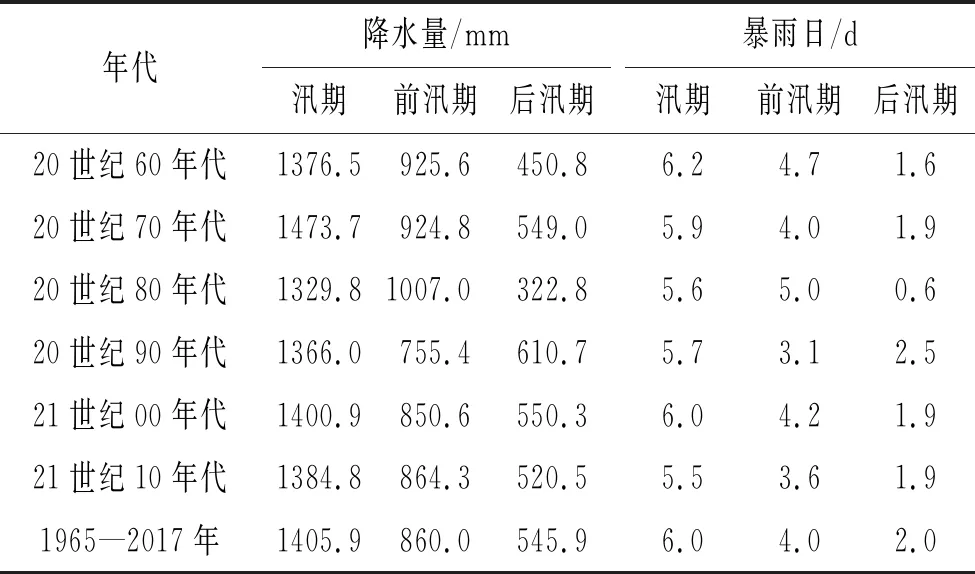

表1 1965-2017年东江中上游降水量和暴雨日数年代际平均变化

图1B为1965—2017 年东江中上游8个气象站空间平均后的年暴雨日数时间序列。平均年暴雨日为7.0 d,极大值为12.4 d,出现在2016年,极小值为3.4 d,出现在1991年,年暴雨日极大(小)值出现的时间与年降水量的极值时间一致。平均年暴雨日呈现轻微增多趋势,气候倾向率为0.003 d/10 a,不能通过0.05显著性检验,说明增多趋势并不显著。从年暴雨日数空间分布可知,除寻乌、新丰地区暴雨日数略增多外,其余地区暴雨日数呈减少趋势,且与年降水量增多趋势一致,东北部的寻乌一带增多最为显著。

图1 1965-2017年东江中上游空间平均年降水量、暴雨日数时间演变

2.3 年降水和暴雨日突变分析

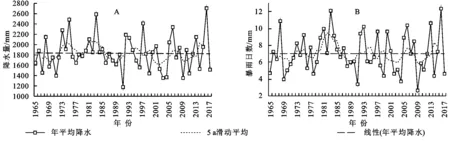

从1965—2017年东江中上游空间平均年降水量Mann-Kendall 检验结果(图2A)可知,在2003年之前,UF的值大部分大于0,说明年降水量在2003年之前,总体呈现上升趋势,但UF的值总体未超过信度的上限,说明上升趋势并不显著。2003年之后,UF的值大多在小于0范围内,说明年降水量在2003年之后,总体呈现下降趋势,但UF的值未超过信度的下限,说明总体下降趋势也不显著。从Mann-Kendall 检验结果还可以发现,在0.05的置性水平下,UB与UF存在多个交点,并不能直观看出年降水量发生突变的年份,因此需进一步通过滑动t检验来验证,结合两种突变检验结果,表明年降水量在1973年前后、1991年前后存在突变。

从1965—2017年东江中上游暴雨日数Mann-Kendall检验结果(图2B)可知,UF的值总体未超过信度的上限或下限,说明年暴雨日数上升或下降趋势也均不显著。年暴雨日数和年降水量的上升或下降趋势有很好的对应性,年暴雨日数也在2003年之前总体呈不显著的上升趋势,之后则呈不显著的下降趋势;年暴雨日UF与UB 曲线也均存在多个突变点,也初步判断为突变点,同样通过滑动t检验来进一步验证,通过两种检验方法表明,年暴雨日数在2005年前后、2008年前后存在突变点。

图2 1965-2017年东江中上游空间平均年降水量(A)、年暴雨日数(B)Mann-Kendall 检验

2.4 汛期降水和暴雨日数及年代际特征

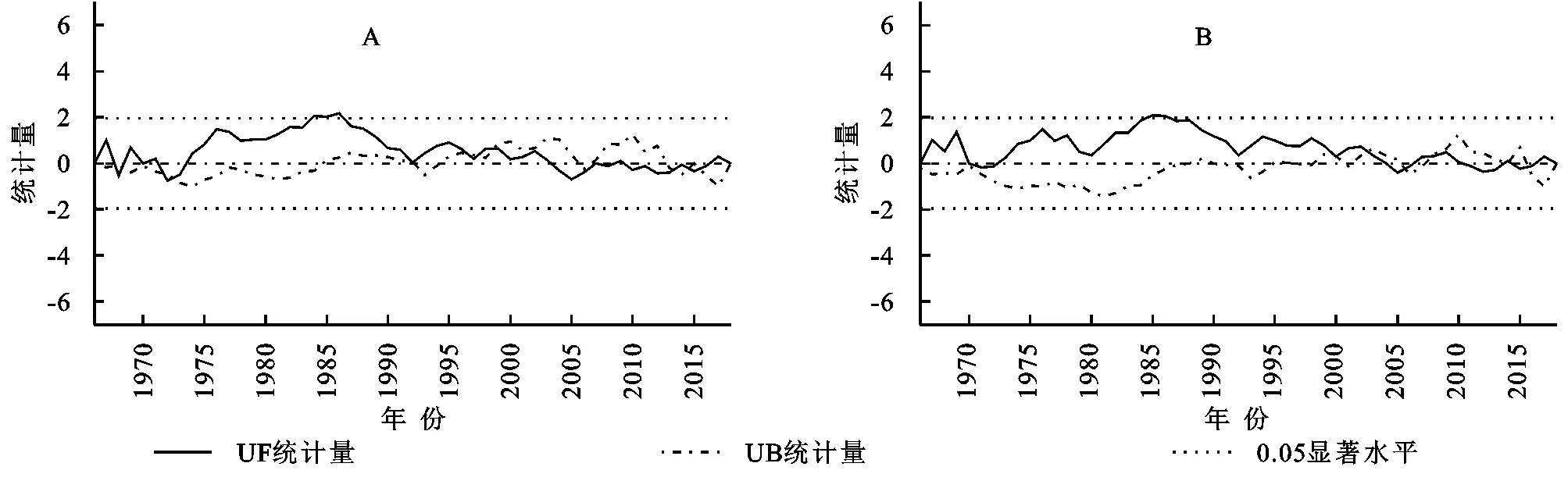

从东江中上游流域汛期、前(后)汛期平均降水量的趋势变化图(图3A,B,C)可知,汛期平均降水量为1 405.9 mm,占年降水量的76.9%,说明降水主要集中在汛期,其中,汛期平均降水量极大值为1 998.3 mm,出现在1 973 年,极小值为883.7 mm,出现在1991年。从汛期降水变化趋势(图3A)可知,汛期降水以-12.836 mm/10 a速率减少,相关系数为0.081,不能通过0.05的显著性水平检验,表明汛期降水减少趋势并不显著。从5 a滑动平均曲线来看,1965—2017年东江中上游的降水量总体上呈增减相间的波动趋势,其中1975—1990年减少趋势最明显。

近53 a平均前汛期降水量为860 mm,占汛期总降水量的61.2%,降水量极大值为1 298.7 mm,出现在2 005 年,极小值为363.3 mm,出现在2002年。根据前汛期降水量变化趋势(图3B)可知,前汛期降水量以-18.892 mm/10 a速率减少,相关系数为0.135,不能通过0.05的显著性水平检验,表明前汛期降水量减少趋势也不显著。根据5 a滑动平均曲线(图3B)可知,近53 a东江中上游前汛期降水量总体上呈现减少趋势的变化特征,主要表现为1974—2001年呈缓慢下降趋势,2002—2007年呈缓上升趋势,之后又呈下降趋势。

近53 a平均后汛期降水量为545.9 mm,占汛期总降水量的38.8%,极大值为768.1 mm,出现在2013 年,极小值为322.8 mm,出现在1989年。从后汛期降水量变化趋势(图3C)可知,后汛期降水量以6.056 mm/10 a速率增加,相关系数为0.067(不能通过0.05的显著性检验),表明后汛期降水增加趋势也不显著。从5 a滑动平均变化趋势可知后汛期降水量总体上呈波动性增减趋势,且阶段性变化较为明显。

根据汛期降水量年代际平均变化可知(表2),汛期降水量年代际变化较大,20 世纪70年代偏多,其他年代偏少;前汛期除90年代偏少外,其余年代相对偏多;后汛期则20 世纪90年代偏多,80年代明显偏少。

汛期暴雨日数为6.0 d,占全年的85.7%,出现暴雨日数最多的年份为1968年,为10.8 d,最少的年份为2009年,为1.9 d(图3D)。从汛期暴雨日数变化趋势(图3D)可看出,汛期暴雨日数以0.16 d/10 a的速率递减,且减少幅度小,减少趋势不明显(不能通过0.05的显著性检验)。从5 a滑动平均曲线来看,汛期暴雨日数总体上呈现波动性增减趋势,阶段性变化较明显。

前汛期平均暴雨日数为4.0 d,占汛期的66.7%,出现暴雨日数最多的年份为1968年,为7.8 d,最少的年份为1999年、2002年,均为1.1 d(图3E)。从前汛期暴雨日数变化趋势(图3E)可看出,前汛期暴雨日数以-0.18 d/10 a的速率减少,减少幅度同样较小,且减少趋势不明显。从5 a滑动平均曲线来看,前汛期暴雨日数总体上也呈波动性增减趋势,阶段性变化也较明显。

后汛期平均暴雨日数为2.0 d,出现暴雨日数最多的年份为1997年,为5.0 d,最少的年份为1965年,为0.3 d(图3F)。从后汛期暴雨日数变化趋势(图3F)可看出,后汛期暴雨日数以0.02 d/10 a的速率递增,但不能通过0.05的显著性检验,说明后汛期暴雨日数增加趋势不明显。从5 a滑动平均曲线来看,后汛期暴雨日数总体上也呈波动性增减趋势,阶段性波动较大。

根据汛期暴雨日数年代际平均变化可知(表2),汛期平均暴雨日数年代际总体变化不大,大致为20世纪60年代略偏多,21世纪10年代略偏少;前汛期平均暴雨日4.0 d,年代际变化幅度较大,大致为20世纪80年代较多,为5.0 d,90年代较少,为3.1 d;后汛期平均暴雨日2.0 d,年代际变化也较大,其中20世纪90年代较多,为2.5 d,80年代相对较少,仅为0.6 d。

图3 1965-2017年东江中上游空间平均汛期降水(A)、前汛期降水(B)、后汛期降水(C)和汛期暴雨日数(D)、前汛期暴雨日数(E)、后汛期暴雨日数(F)时间演变

2.5 汛期降水和暴雨日数空间变化

2.5.1 汛期降水空间变化 1965—2017年东江中上游汛期、前汛期和后汛期降水量的空间分布特征总体相似,且与前面分析的年降水量空间分布特征也大致相似,均表现为由东北向西南方向逐渐增大的分布特征。汛期、前汛期、后汛期降水量极大值区均出现在西南地区的龙门地区,分别为1 700.8 mm,1 152.2 mm和618.6 mm,低值区为上游的寻乌地区,分别为1 246.2 mm,751.8 mm和488.6 mm。汛期、前(后)汛期降水量变化趋势在空间分布上存在一定的区域性差异性,其中汛期和前汛期在中游上多表现出减少趋势,最大减幅均出现在龙门地区,分别为-32.26 mm/10 a和-34.44 mm/10 a,但总体减少趋势并不显著;后汛期变化趋势则表现为增多趋势,最大增幅则出现在寻乌地区,为18.21 mm/10 a,增多趋势较为显著。而位于东部的龙川、紫金则出现轻微的减弱趋势,减幅介于-4.24~-2.22 mm/10 a。

2.5.2 汛期暴雨日数空间变化 汛期、前(后)汛期暴雨日数空间分布特征也总体相似,且与前面分析的年暴雨日数、汛期、前(后)汛期降水量的空间分布特征也有很好的对应性,极大值均出现在西南部的龙门地区,且呈由东北向西南方向逐渐增大的分布特征。出现这种分布特征主要是受地形因素影响:因西南地区地处九连山脉的迎风坡,导致西南风输送上来的暖湿气流容易在迎风坡造成辐合抬升,从而形成大范围降水,且西南角还处于九连山和青云山所形成的喇叭口地形当中,受喇叭地形所形成的狭管效应,也非常有利于水汽在该处的辐合抬升,再加上天气系统的叠加影响,则非常容易产生强降水,从而导致西南部为降水和暴雨日数的大值区。

表2 1965-2017年东江中上游汛期降水量及暴雨日数年代际平均变化

汛期、前(后)汛期暴雨日数变化趋势在空间分布上也存在一定的区域性差异,其中汛期和前汛期除东北部的寻乌地区外,其余均表现为减少趋势,但减少趋势不显著;后汛期变化趋势则表现为北部的寻乌和西部的连平、新丰地区呈增多趋势,其余地区均呈减少趋势,其中东北部的寻乌增多较为显著。

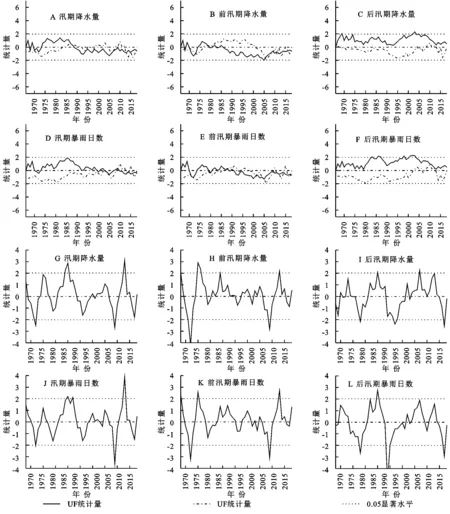

2.6 汛期降水量和暴雨日数突变分析

从1965—2017年东江中上游汛期((图4A)、前汛期((图4B)、后汛期((图4C)降水量Mann-Kendall 检验结果可知,在置信度0.05水平下,东江中上游汛期、前汛期和后汛期降水整体呈不显著增加或减少趋势。其中,汛期、前汛期降水出现多个突变点,振荡剧烈。

观察UF 线((图4D)可知,汛期降水量在1987年之前,UF 曲线大部分位于大于0的范围内,1987年之后UF 曲线均处于小于0的范围,说明1 987 年之后,汛期降水量总体呈下降趋势(图4A),但均未超出信度,说明汛期降水增加或减少趋势不显著。结合滑动t检验(图4G)判断突变,可知汛期降水量在1972年、1986年、2007年发生突变。

前汛期降水量(4B)则UF 线在1986年之前大部分位于大于0的范围内,1 986之后,UF 曲线则均在小于0的范围内,说明1 986 年之后,前汛期降水量总体呈下降趋势(图4B),与汛期降水量变化有很好的对应性。结合滑动t检验(图4H)判断突变,可知前汛期降水量在1971年、2005年发生突变。

后汛期降水量(8 c)在置信度0.05水平下,UF 曲线一直在大于0的范围内,说明后汛期降水量总体呈上升趋势,但大部分并未超过信度,说明上升趋势总体不显著。结合滑动t检验(图4I)判断突变,可知后汛期降水量未发生突变。

在置信度0.05水平下,汛期暴雨日数(图4D)、前汛期暴雨日数((图4E),UF和UB两条曲线出现多个交点,说明汛期、前汛期暴雨日数存在多个突变点,振荡剧烈。观察汛期暴雨日数UF线(4D)可知,2003年之前,UF值大于0 或者很少小于0,2003年之后UF 小于0 或者很少大于0,且均未超出信度,说明1965—2003年的汛期暴雨日数呈上升趋势,2003年之后总体呈下降趋势,但总体上升或下降趋势不显著。结合滑动t检验(图4J)判断突变,可知汛期暴雨日数在2003年、2008年前后发生突变。

前汛期暴雨日数(图4E)则在1991年之前,UF值大于0 或者很少小于0,1991年之后,UF值均小于0,且均未超出信度,说明1965—1991年的前汛期暴雨日数总体呈上升趋势,1991年后总体呈下降趋势,但总体上升或下降趋势也不显著。结合滑动t检验(图4K)判断突变,可知前汛期暴雨日数在1972年、2004年前后发生突变。

后汛期暴雨日数(图4E)在置信度0.05水平下,UF 和UB 两条曲线在2011年前后出现交点,结合滑动t检验(图4L)进一步判断突变,可知后汛期暴雨日数确实在2011年前后发生突变。观察图中UF 线可以看出,UF值均大于0,说明后汛期暴雨日数总体呈上升趋势,且大部分置于信度之间,说明上升趋势也总体不显著。

2.7 小波分析

对东江中上游年平均降水量和年暴雨日数的时间序列进行Morlet复数小波变换(图5)。结果显示,东江中上游平均年降水量存在2 a,4~5 a,8~10 a周期变化,其中,8~10 a为最明显,2 a的小周期振荡变化具有全域性的特征。对应的小波方差可知,8~10 a为年降水量的第1 主周期、4~5 a,2 a为次周期。年暴雨日数则存在2~4 a,5~6 a,8~10 a周期变化。与年降水量的周期有很好的对应性。其中2~4 a的振荡周期具有全域性的变化特征,5~6 a主要在21世纪年代之后最为明显,而8~10 a振荡周期在70年代初至90年代末最为明显。

3 结 论

(1) 近53 a东江中上游年降水量呈现出不显著的减少趋势,减少速率为1.818 mm/10 a,年暴雨日数则呈不显著增加趋势,增加速率为0.003 d/10 a。汛期、前(后)汛期降水量和暴雨日数的变化趋势有所不同,但有很好的对应性,其中汛期、前汛期降水量和暴雨日数均呈不显著减少趋势,后汛期降水量和暴雨日数则呈不显著增加趋势。

图4 1965-2017年东江中上游空间平均降水量、暴雨日数Mann-Kendall 检验和t检验

(2) 近53 a东江中上游年、汛期、前(后)汛期降水量和暴雨日数总体呈西南多东北少的分布,其中降水量和暴雨日数极大值区在西南部的龙门地区,极小值区在东北部的寻乌、和平地区;降水量和暴雨日数趋势变化在中游总体表现为不显著的减少趋势,上游地区则表现为较为显著的增多趋势。

(3) 汛期是东江中上游降水和暴雨发生的集中时段,近53 a年东江中上游降水量和暴雨主要出现在汛期。且前汛期多、后汛期少,其中汛期降水量占全年的76.9%、暴雨日数占全年的85.7%,且降水量和暴雨主要集中在前汛期,分别占汛期的61.2%,66.7%。

(4) 近53 a东江中上游年、汛期、前(后)汛期降水量和暴雨日数年代际变化较为明显。汛期降水量在1972年、1986年、2007年发生突变。前汛期降水量在1971年、2005年发生突变。后汛期降水量未发生突变。汛期暴雨日数在2003年、2008年前后发生突变。前汛期暴雨日数在1972年、2004年前后发生突变。后汛期暴雨日数在2011年前后发生突变。

图5 1965-2017年东江中上游空间平均年降水量和年暴雨日数的Morlet小波分析及小波方差

(5) 东江中上游平均年降水量存在2 a,4~5 a,8~10 a的振荡周期,其中,8~10 a为最明显,2 a的小周期振荡变化具有全域性的特征。年暴雨日数则存在2~4 a,5~6 a,8~10 a振荡周期,与年降水量的周期有很好的对应性,其中2~4 a的振荡周期具有全域性的变化特征。