毛乌素沙地樟子松林恢复过程的土壤有机质含量变化特征

张宁宁, 谭凯亮, 亢福仁, 刘普灵

(1.榆林学院 生命科学学院, 陕西省陕北矿区生态修复实验室, 陕西 榆林 719000; 2.东北林业大学 林学院,哈尔滨 150040; 3.中国科学院 水利部 水土保持研究所, 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 陕西 杨凌 712100)

樟子松因其对极端低温环境有着极强的耐受能力,且根系发达,在养分贫乏的地区也可迅速生长,因此在五十年代被榆林市引入用于荒漠化治理而被广泛种植[1-3]。作为优良的固沙树种之一,其研究一直是国内外学者关注的热点。目前对樟子松林的研究主要包括整地和栽培技术研究[1]、樟子松生理特性(林分、树高、胸径等)研究[4]、樟子松林下土壤的研究等,其中关注最多的是樟子松恢复过程中林下土壤理化性质的响应研究。如罗维成等[5]对科尔沁沙地的樟子松人工林下植被的土壤水分变化特征进行了研究,结果表明:樟子松人工林演变过程对土壤含水量有显著影响,土壤平均含水量和樟子松栽植恢复年限呈显著线性关系;淑敏等[6]研究了不同林龄樟子松人工林针叶—凋落叶—土壤的生态化学计量特征,发现不同林龄的C,N,P含量在3个库之间均存在显著差异,且樟子松具有相对稳定的适应特征。牛沙沙等[7]对不同林龄樟子松人工林土壤养分研究表明,林龄对樟子松林地土壤理化性质影响显著,且土壤肥力由高到低为:中龄林、近熟林、幼龄林。因此,林龄是影响樟子松林下土壤养分的重要因素。而土壤有机质是存在于土壤中的含碳有机物质[8],可作为体现土壤养分的一个重要方面[9]。马存平等[10]比较分析了榆林地区不同固沙林地土壤养分变化特征,结果表明:各固沙林地土壤有机质提高幅度最大,在沙区营造固沙林,可有效促进土壤养分积累。这些研究表明樟子松人工林土壤有机质对于土壤理化性质、土壤肥力、生态环境等都有明显的改良作用,且林龄的作用显著。

鉴于此,本文以裸地为对照,选取1960s,1970s,1980s种植的立地条件相似的人工樟子松林,研究其土壤有机质含量随恢复年限的变化规律和垂直变化特征,并进一步分析其丰缺度,以期了解营造樟子松林后林木的生长发育对其林下土壤有机质含量的影响,为毛乌素沙地地区后期树种引进,沙地改良和生态恢复提供理论依据。

1 试验材料与方法

1.1 研究区概况

研究区域为陕西省榆林市的红石峡森林公园(东经109°12′,北纬38°16′),海拔高度1 100 m,占地面积约为178.3 km2。该区属于暖温带干旱半干旱大陆性季风气候,夏季短促较温热,冬季较长且严寒,年平均气温为10 ℃,夏季最高温度为37.6 ℃,冬季最低温度为-32.7 ℃。无霜期较短,全年无霜期150 d左右,气候干燥,降水较少且分配不均,多年平均降雨量在400 mm左右,降雨多集中在夏季。终年盛行西北风,持续时间长,风力大,土壤类型主要是风沙土[11]。

1.2 样品采集与测定

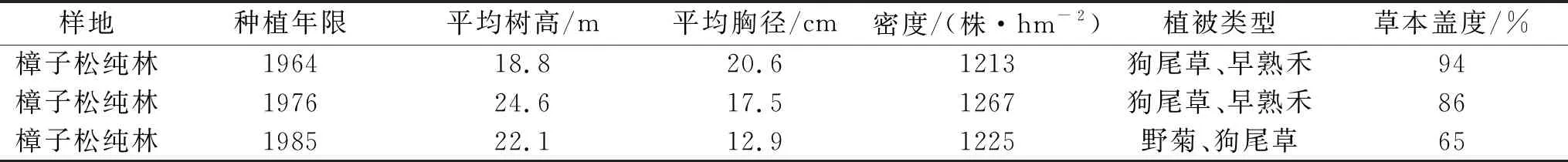

在榆林红石峡森林公园进行土壤取样(表1),选择立地条件相似的1960s,1970s,1980s樟子松林地进行土壤采集,并以裸地作为对照。采用“S”形法在试验样地中选择样点,每个样地选择2个样点,每个样点设置3个重复。使用内径6 cm的土钻在0—100 cm的土层中分层取土,分层厚度10 cm/样,将采集的重复样点样品充分混合后带回实验室,放在室内干燥阴凉通风处风干,并经常翻动。样品经风干后,四分法取土壤样品,研磨后全部过0.25 mm的筛子后利用重铬酸钾容量法测定土壤有机质含量。

表1 样地基本情况

1.3 数据分析

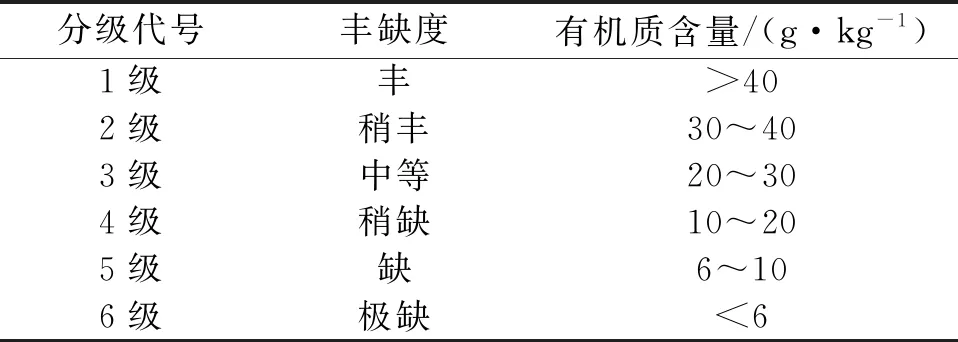

使用SPSS 19.0进行数据统计分析,Sigmaplot 12.5绘图,利用我国在第二次土壤质量普查制定的土壤有机质含量分级与丰缺度指标[12](表2)研究样地土壤有机质含量的丰富程度。

表2 土壤有机质含量分级与丰缺度指标

2 结果与分析

2.1 樟子松林土壤有机质含量分布特征

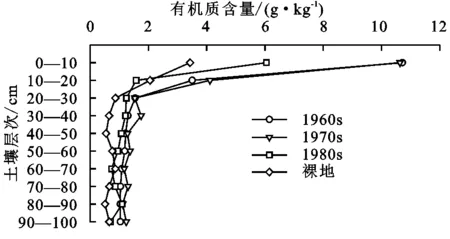

2.1.1 土壤有机质垂直变化特征 已有研究表明土壤不同深度的有机质含量不同[13-14],本文对比研究了不同恢复年限樟子松林的不同土壤层次的有机质含量,结果如图1。

由图1可以看出,总体上不同林龄樟子松林及裸地中土壤有机质含量均随土层深度的增加而逐渐减小。樟子松林和裸地中0—20 cm土层土壤有机质含量均显著大于其他层次,20—100 cm土层范围内,土壤有机质含量变化幅度随深度的增加表现出不同的变化趋势,但其差异尚达不到显著水平。

图1 不同恢复年限樟子松林土壤有机质含量垂直变化特征

2.1.2 不同林龄的土壤有机质含量分布特征 在分析了土壤有机质垂直变化特征的基础上,分层研究了不同林龄樟子松林的土壤有机质含量变化特征。

由图1可知在0—10 cm土层中土壤有机质含量的大小排序为:1960s >1970s >1980s >裸地,1960s樟子松林土壤有机质含量最大,其值为10.71 g/kg,裸地土壤有机质含量最小,其值为3.43 g/kg。而在10—20 cm土层中1970s樟子松林土壤有机质含量最大,其值为4.11 g/kg,1980s樟子松林土壤有机质含量最小,其值为1.58 g/kg。20 cm以下土层的土壤有机质含量变化较小。

总体上与裸地相比,不同林龄樟子松林均能显著提高土壤有机质含量。其中,1960s樟子松林与裸地比较土壤有机质含量提高了212%,1970s提高了210%,1980s提高了177%。方差分析结果表明:1960s,1970s,1980s樟子松林与裸地在0—10 cm层土壤有机质含量差异均达到了显著水平(p<0.05);1960s樟子松林在10—40 cm土层与裸地土壤有机质含量差异显著(p<0.05),40 cm以下差异不显著;1970s樟子松林在10—50 cm土层与裸地土壤有机质含量差异显著(p<0.05),50 cm以下差异不显著;1980s樟子松林在10—100 cm土层范围内与裸地土壤有机质含量均没有显著差异。因此,总体趋势上在0—100 cm土层范围内土壤有机质含量随着林龄的增加呈现先增大后减小的变化趋势。

除此以外,表3可以看出1970s与1980s樟子松林相比土壤有机质含量变化幅度总体上是大于1970s与1960s樟子松林之间的有机质含量变化幅度,在0—10 cm土层中也得到了同样的结果。因此,随着林龄的增长,樟子松林土壤有机质含量变化幅度有逐渐减小的趋势。

表3 不同林龄樟子松林土壤有机质含量相对裸地的变化率 %

注:-表示减少率。

2.2 土壤有机质含量丰缺度

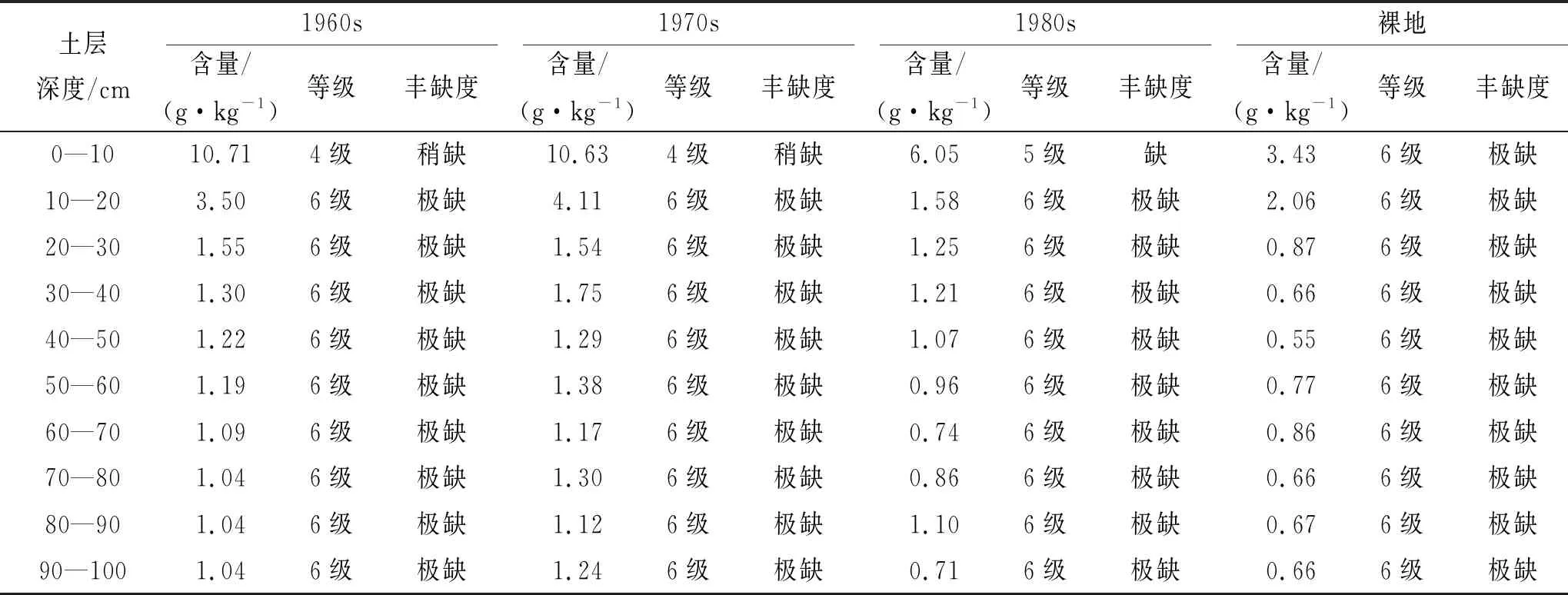

本研究结果表明不同林龄的有机质含量相比裸地均有所提高,为明确不同林龄土壤有机质含量的丰缺程度,对研究区不同林龄樟子松林及裸地中土壤有机质含量等级与丰缺度进行了评价,结果见表4。

表4 不同恢复年限樟子松林0-100 cm土层土壤有机质含量分级与丰缺度

在不同林龄樟子松林及裸地各土层中,0—10 cm层土壤有机质含量较高。1960s和1970s樟子松林地中0—10 cm土层有机质含量分别达到10.71 g/kg,10.63 g/kg,土壤有机质含量表现为5级以上,属稍缺水平,1980s樟子松林中0—10 cm土层土壤有机质含量为6.05 g/kg,稍大于6级。而不同林龄樟子松林中其他土层(10—100 cm)及裸地中土壤有机质含量只能达到土壤有机质含量分级表中最低标准6 g/kg的一半左右甚至更低,属于极度缺乏水平。虽然不同林龄樟子松林地中土壤有机质含量均高于裸地,特别是在表层(0—20 cm),土壤有机质增加最为明显,但是参考土壤有机质含量分级与丰缺度指标发现樟子松林下土壤有机质积累仍然较少。这是因为试验区发展的樟子松人工林为单一树种的同龄同层林,林分结构单一,林分密度较小,并且樟子松属于针叶常绿树种,其凋落物积累较少且含有较多的纤维素和木质素等难分解物质等原因造成土壤有机质含量增加较慢。同时受到榆林地区寒冷干燥的气候环境,以及肥力低下,微生物活动水平较低的土壤性质等综合因素的影响。

3 讨 论

不同恢复年限樟子松林(包括裸地),土壤剖面有机质含量分布均存在土壤表层大于下层,具有明显的“表层聚集”特征,并且土层深度越大,有机质含量越低,且在各土层间含量分布差异显著,该结果与许多研究结果相一致[15-17]。这是由于自然植被(乔木,灌木和草本植物等)产生的枯落物、地下根系分泌的有机物质、衰老死亡的根系和动物残体等是森林土壤有机质的主要来源,而这些物质常积累在土壤表层,并且表层土壤结构相对于深层土壤结构较好,微生物活动旺盛,所以有机质积累较多。随着土层深度的增加,动植物残体以及植物根系分布也逐渐减少,因此0—20 cm层土壤有机质含量多于其他土层,且随土层深度的增加而逐渐降低。

牛沙沙等[7]研究发现15 a,25 a,32 a生樟子松林0—100 cm土层土壤有机质含量随林龄增长呈现先增加后减小的趋势,本论文的研究结果与其一致。但是郭月峰等[18]研究发现5 a,11 a,17 a,23 a,29 a生柠条锦鸡儿林地0—150 cm土层中有机质随林龄增加而增加。这是由于选择的研究对像,以及林分条件不同造成的。林龄显著影响土壤的有机质含量的特征,我们研究对象的樟子松林龄在30 a以上,已有大量研究表明近熟林在生长上表现出明显的衰退迹象,但是具体的衰退程度与立地条件和林地管护等有很大的关系[19],本研究选择的林地皆为自然恢复林,后期管护过程无人工施肥现象,因此出现该结果可能与樟子松林本身的林分变化具有很大的关系。

本文研究结果发现不同恢复年限樟子松林与裸地相比均能提高土壤有机质含量,但是林下土壤有机质含量丰富度仍属于缺乏水平。也有许多研究表明樟子松纯林地虽然能够增加土壤有机质含量,但与其他林相比,有机质含量积累较少[20-21]。所以在今后经营管理樟子松林时要注意在林中施用有机肥料,合理的营林抚育方式或引入其他树种混交等研究土壤有机质含量变化情况,以期使樟子松人工林发挥最大生态效益。

4 结 论

(1) 樟子松林下土壤有机质含量存在随土层深度的增加而逐渐降低的变化趋势,且有明显的表层富集特征。

(2) 随着林龄的增加樟子松林中土壤有机质含量变化存在先增加后减小的变化趋势,但变化幅度逐渐减小。

(3) 相比于裸地,不同恢复年限樟子松林均提高了土壤有机质含量,但总体上土壤有机质含量仍处于缺乏水平。