宁夏风沙区不同人工固沙灌丛林土壤质量评价

罗雅曦, 刘任涛

(1.宁夏大学 农学院, 银川 750021; 2.宁夏大学 西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室, 银川 750021)

沙漠化是我国北方干旱风沙区草地生态系统退化的极端表现形式之一[1],其发生面积、危害程度远远超出其他类型的土地退化[2]。在宁夏中北部地区,退化与沙漠化草地面积占草地总面积的96.9%[3],扎设草方格、人工灌丛林建设已经成为该区域防沙治沙、生态恢复的重要措施,对沙漠化防治与土壤质量的改良起着重要作用[4]。随着灌丛的生长发育,风沙活动减弱,加之细粒物质、枯枝落叶、根际分泌物等在灌丛周围及土壤中沉积[5],逐渐改变土壤容重、养分及团粒结构等变化,提高了土壤质量[6]。并且,土壤质量的改善和提高可为微生物及其他物种生长繁衍提供良好的环境[7],增加灌丛凋落物产量,提高分解速率,进一步改善土壤成土环境,使土壤理化性质发生重要改变[8]。因此,土壤理化性质的变化,可以反映人工灌丛林对土壤的改良和植被生态恢复效果,而土壤质量评价又是评判生态系统达到生态平衡和良性循环、土地可持续管理的重要指标之一,其具有非常重要的现实意义。

目前,有关人工林建设对土壤性质变化与土壤质量方面的研究开展的较多。在沙地生境中,张立欣等[4]研究了不同人工固沙灌丛林土壤养分变化特征,发现灌丛建设均有利于土壤有机质、全氮等养分含量的积累,并对土壤恢复效果进行综合评价,进一步发现不同人工固沙灌丛林的建设均能提高沙漠土壤质量,其中营造油蒿+杨柴混交林对提高土壤综合质量效果最好。在华北低丘山地退耕还林区,赵娜等[9]研究了不同退耕年限刺槐林土壤理化性质演变特征并计算了退耕地土壤质量综合指数,指出随着退耕年限的增加,刺槐人工林土壤质量指数逐渐提高。在山西阳高县,王改玲等[10]选取了6种不同人工植被的8项理化性质进行分析,并计算了土壤质量指数,最终提出苜蓿和柠条改善土壤质量效果最好。研究表明,人工林的建设,有助于改善土壤质量,促进土壤生态恢复。但是,在干旱风沙区关于人工林建设对土壤性质演变特征与土壤质量评价鲜见有相关研究报道,对于宁夏盐池风沙区草方格人工林建设初期灌丛幼苗定居生长过程中土壤性质变化特征及土壤质量恢复效果,尚不清楚。

鉴于此,本研究选择2 a单种油蒿、花棒、沙拐枣和柠条4种草方格人工固沙灌丛林为研究对象,以周围流动沙地为对照,通过调查每种固沙灌丛林土壤理化性质变化特征,探讨不同灌丛固沙过程中的土壤质量演变规律,并采用土壤质量综合指数法对土壤恢复质量做出合理评价,以寻求恢复和改善土壤质量的对策,为宁夏盐池风沙区乃至整个北方荒漠化旱区土地沙漠化恢复方案优化设计、人工林建设管理及防沙治沙提供科学依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究地区概况

研究区位于宁夏盐池县东北段风沙区(37°50′N,107°28′E)。本区气候属于典型的暖温带大陆性气候,年均气温8.2 ℃,年均无霜期165 d。年均降水量280 mm,60%以上的降雨集中在7—9月,年潜在蒸发量2 710 mm。地带性土壤主要以灰钙土为主,非地带性土壤主要以风沙土为主。土壤结构松散,肥力较低。该地区的植被类型包括草甸、沙地植被和荒漠植被。群落中常见的植被主要以旱生和中旱生类型为主。优势植物种主要有苦豆子(Sophoraalopecuroides)、猪毛蒿(Artemisiascoparia)、中亚白草(Pennisetumcentrasiaticum)、草木樨状黄芪(Astragalusmelilotoides)、牛枝子(Lespedezapotanini)和阿尔泰狗娃花(Heteropappusaltaicus)等。由于干旱少雨,基质较差,在过度放牧干扰下,该区域植被覆盖度低于3%,植物群落结构单一,植物生长矮小,裸露流动沙地分布较多,土地生产力地下,土壤沙粒含量在98%以上[3]。

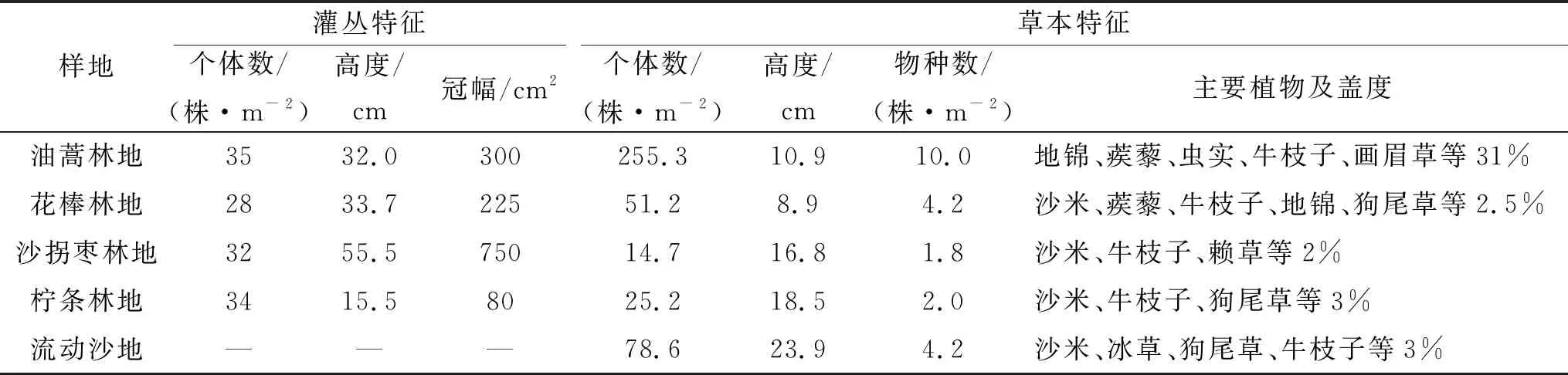

2011年5月,在流动沙地扎设1×1 m2草方格,同时划分为不同种类的灌丛林营造区,分别种植包括油蒿、花棒、沙拐枣和柠条幼苗4种灌丛林;种植模式均为每隔1行种植灌丛幼苗1株,株距为1.5 m,行距为3 m。将每种灌丛林地的人工林生长状况和地表草本恢复情况进行调查作为研究背景,详见表1。

表1 样地基本信息

1.2 研究方法

1.2.1 试验设计 选择油蒿、花棒、沙拐枣、柠条4种固沙灌丛林地为研究样地,同时在周围未扎设草方格未营造灌丛林地为对照样地。每种样地设6个重复样区,面积为1.2~1.7 hm2,间距20 m左右。每个重复样区布设取样点1个取混合土样,包括灌丛下和灌丛间微生境。

1.2.2 土壤样品采集 于2013年8月,在每个调查样点,按照“M”形用100 ml环刀采集新鲜原状土样5个(土壤深度:0~10 cm),混合均匀后用自封袋取500 g土样带回实验室进行相关指标测定。1/4新鲜土样用于土壤含水量的测定,剩余土样经自然风干后,过2 mm土壤筛除去树根、叶片等杂物,用于土壤颗粒组成及土壤理化性质的测定。同时,在上述采样点附近利用100 ml环刀取原状土样1个,测定土壤容重。

1.2.3 土壤指标的选择与测定 本研究中土壤质量主要从易度量、重现性好的土壤颗粒、持水能力等理化性质与有机碳等肥力质量考虑。基于针对性、有效性、敏感性以及稳定性兼顾的原则,参考已有研究成果[9-11],选取土壤物理指标中的土壤容重、含水量及颗粒组成,化学指标中的土壤pH、电导率、有机碳和全氮作为土壤质量评价指标。所选择的土壤理化性质可以反映土壤肥力状况和土壤形成与发育过程,土壤养分可以反映与植物吸收利用的关系。

土壤含水量(%)和土壤容重(g/cm3)采用烘干称重法测定。土壤颗粒组成(%)利用英国马尔文公司的激光粒度仪(Mastersizer 3000)测定。采用美国农业部分类系统对土壤颗粒进行分级:粗砂粒(250~1 000 μm)、细砂粒(100~250 μm)、极细砂粒(50~100 μm)、黏粉粒(<50 μm)[12]。土壤pH值(水土比悬液为2∶1)和土壤电导率(水土比浸提液为5∶1;μS/m)用P4多功能测定仪器测定(Muiti-line P4 Universal Meter,WTW公司,Germany)。土壤有机碳(g/kg)和土壤全氮(g/kg)分别用重铬酸钾氧化外加热法和开氏定氮法测定。

1.2.4 灌丛幼苗生长特征和地表植被调查 在每个灌丛幼苗种植区域,布设5×5 m2样方,调查灌丛幼苗个体数(株/m2)、高度(cm)、冠幅(cm2)等指标。同时,在每个调查灌丛林地中调查地表草本植被特征,包括个体数(株/m2)、高度(cm)和物种数(株/m2),作为研究样地背景指标(表1)。

1.3 数据处理与分析

1.3.1 土壤质量指数 利用主成分分析法,以各土壤指标特征值贡献率为权重,加权计算不同人工固沙灌丛林土壤性质及养分指标值,运用土壤质量指数法对不同林地土壤质量进行综合评价[4]。

1.3.2 统计处理 应用SPSS 22.0统计软件进行数据分析处理。单因素方差分析(One-Way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)用于比较不同数据集之间的差异。通过Spearman相关系数分析指标之间的相关性,并通过双尾检测检测显著性(p=0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同人工固沙灌丛林土壤理化性状

由表2可以看出,土壤细砂和极细砂含量较高,分别为55.71%~85.41%,11.69%~31.07%,其平均值分别为70.11%和24.17%。土壤粗砂含量居中,为1.90%~8.40%,其平均值为3.73%。而土壤黏粉粒含量较低,在4.82%以下,其平均值仅为1.99%。

由表2可知,土壤粗砂表现为油蒿样地含量显著高于花棒、沙拐枣、柠条和流动沙地,而后4者之间无显著差异性;土壤细砂表现为沙拐枣含量显著高于流动沙地,而柠条、花棒和油蒿与流动沙地之间无显著差异性;土壤极细砂表现为沙拐枣含量显著低于油蒿、花棒、柠条和流动沙地,而后4者之间无显著差异性;土壤黏粉粒表现为油蒿样地含量显著提高,花棒和沙拐枣显著降低,而柠条无显著变化。

表2 不同固沙灌丛林土壤颗粒分布特征

注:同列不同小写字母表示不同灌丛类型之间存在显著差异(p<0.05)。

由图1可以看出,不同固沙措施对土壤理化性质产生了显著影响。土壤容重表现为沙拐枣(1.48±0.01)显著增大,而油蒿(1.16±0.03)显著减小,花棒(1.42±0.03)和柠条(1.38±0.02)较流动沙地(1.37±0.02)无显著变化;土壤pH表现为沙拐枣(9.43±0.03)显著增大,而油蒿(9.31±0.03)、花棒(9.39±0.01)和柠条(9.35±0.02)较流动沙地(9.32±0.01)均无显著变化;土壤含水量、电导率、有机碳、全氮和碳氮比指标均表现为油蒿(分别为6.64±0.83,69.50±1.82,4.23±1.12,0.27±0.03,14.45±2.43)较流动沙地(分别为3.72±0.61,60.00±2.00,0.70±0.24,0.11±0.04,6.36±0.49)显著提高,而花棒(分别为2.94±0.29,57.33±0.88,0.44±0.03,0.12±0.02,4.12±0.61)、沙拐枣(分别为2.42±0.06,58.33±0.67,0.36±0.01,0.07±0.01,5.44±0.64)和柠条(3.51±0.21,58.83±0.31,0.77±0.30,0.10±0.02,6.92±1.02)以上5项指标与流动沙地均无显著差异。

注:不同小写字母表示不同灌丛类型之间存在显著差异(p<0.05)。

图1 不同固沙灌丛林土壤理化性质特征

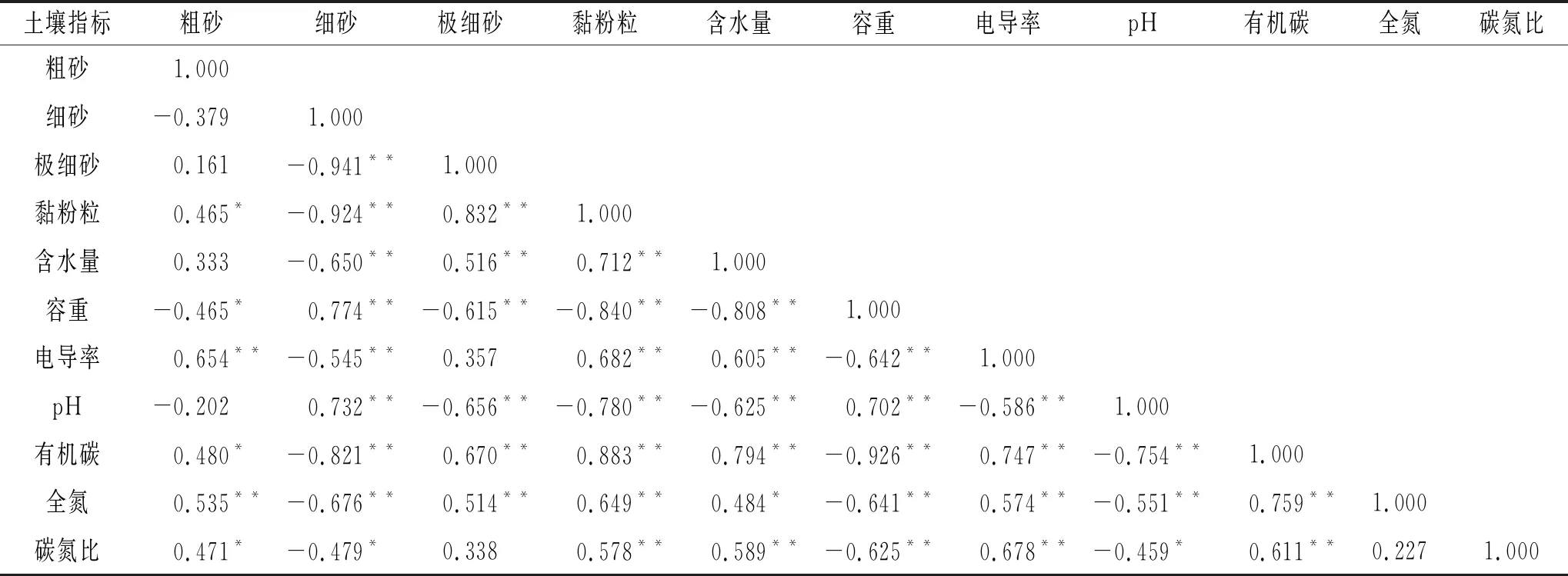

2.2 不同人工固沙灌丛林各土壤理化性质间的相关性

土壤各因子间相关性密切(表3)。具体表现为极细砂粒与细砂粒显著负相关(p<0.01);黏粉粒与粗砂和极细砂均呈显著正相关(p<0.05),与细砂显著负相关(p<0.01);含水量与极细砂和黏粉粒显著正相关(p<0.01),与细砂显著负相关(p<0.01);容重与细砂显著正相关(p<0.01),与粗砂、极细砂、黏粉粒和含水量均呈显著负相关(p<0.05);电导率与粗砂、黏粉粒和含水量显著正相关(p<0.01),与细砂和容重显著负相关(p<0.01);pH与细砂、容重显著正相关(p<0.01),与极细砂、黏粉粒、含水量和电导率显著负相关(p<0.01);有机碳和全氮与其他指标间均表现出了显著相关性(p<0.05);除了极细砂和全氮以外,碳氮比与其他指标也表现出显著的相关性(p<0.05)。

表3 土壤理化性质间的相关关系

注:**在0.01水平(双侧)上显著相关,*在0.05水平(双侧)上显著相关。

2.3 不同人工固沙灌丛林土壤质量综合评价

按照特征值>1且累积贡献率>85%的原则抽取了2个主成分(表4)。可以看出,不同固沙灌丛林土壤质量综合评价指标结果为:第1主成分的特征值为7.616方差贡献率为69.238%,第2主成分的特征值为1.882,方差贡献率为17.108,第1和第2主成分的特征值之和为9.498,累计方差贡献率达到86.346%,说明第1和第2主成分可以代表不同固沙灌丛林土壤质量的变异信息。其中,第1主成分可以解释原11个土壤综合质量因子信息的69.238%,说明所选取的土壤质量综合评价指标在土壤质量评价中均起着重要作用;第2主成分可以解释原土壤综合质量的17.108%,反映的主要为细砂、极细砂和pH等指标的综合变量。

根据不同固沙灌丛林土壤质量因子特征向量得出土壤质量评价系统主成分方程分别为:

Y1=0.31x1-0.27x2+0.2x3+0.32x4+0.31x5-0.34x6+0.33x7-0.25x8+0.33x9+0.32x10+0.3x11

Y2=0.06x1+0.33x2-0.42x3-0.19x4+0.17x5-0.05x6+0.14x7+0.22x8+0.02x9+0.22x10+0.24x11

式中:x1—x11分别代表粗砂、细砂、极细砂、黏粉粒、含水量、容重、电导率、pH、有机碳、全氮、碳氮比,xi为各指标标准化数据

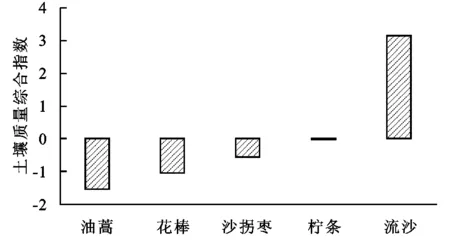

最后,得出综合主成分值Y=69.238%×Y1+17.108%×Y2。根据综合主成分值方程计算各固沙灌丛林土壤质量。由图2可知,沙拐枣、花棒、柠条、流动沙地和油蒿土壤质量综合指数分别为:-1.54,-1.05,-0.56,-0.03,3.15。油蒿土壤质量综合指数比流动沙地增加了106%,而沙拐枣、花棒和柠条分别减少了50.3%,34%和17.7%。显著性检验结果显示,与流动沙地相比,土壤质量综合指数表现为油蒿显著增加,沙拐枣显著降低,柠条和花棒无显著变化。

表4 不同固沙灌丛林土壤质量因子负荷量、权重、特征根与贡献率

3 讨 论

3.1 不同人工固沙灌丛林土壤理化性状

在流动沙地扎设草方格和建植人工固沙灌丛后,流动沙丘表面逐渐固定,大气尘埃沉积量逐渐增加,生物过程加强,共同促进了沙地地表土壤性质演变[13]。其中,人工固沙灌丛建设以后土壤性质是否得到改善以及改善程度是评价人工固沙造林沙地生态恢复效果的主要标准,也是沙漠化逆转的重要指征[13]。本研究表明,草方格扎设及固沙灌丛生长过程对土壤理化性质产生了一定影响,但不同灌丛土壤性质存在较大差异。

图2 不同固沙灌丛林土壤质量综合指数

土壤颗粒分布影响土壤水力特性,土壤肥力状况和土壤侵蚀等,是土壤重要物理性质之一[14]。本研究结果显示,油蒿样地粗砂含量显著提高,这与夏江宝等[15]研究结果相似。油蒿样地草本植物丰富(表1),但是草本植物生物量较小,根系较浅且不发达,土壤易粗粒化[15]。沙拐枣细砂含量显著提高,极细砂含量显著降低,这可能与其树体高大,并且近地层分枝少且稀疏,使其易受风蚀影响,土壤表面较细颗粒和凋落物均不易积累有关[16]。黏粉粒含量仅在油蒿样地显著提高。这与油蒿灌丛较高的覆盖度以及根系发达均有较大关系[15]。但总体上,4种固沙灌丛林的建设对土壤颗粒影响较小。沙地的成土过程因风蚀与堆积而极不稳定,加之有机物质积累较少,并且缺乏物理性黏粒,因此成土作用极其微弱[16]。李裕元等[17]也指出,短期内(<30 a)植被恢复对土壤颗粒组成无显著影响。这也意味着土壤一旦出现沙化将很难逆转。但是,从测定结果来看(表2),油蒿样地黏粉粒含量显著增加,这些物理性黏粒将沉积在半分解或已分解的枯落物中,在后期形成一层结皮,这对固沙改土将起到积极推动作用[16]。

土壤容重可以有效地指示土壤质量和土壤生产力,是最重要的物理性质之一[18]。本研究结果显示,油蒿土壤容重显著降低,有效地改善了风沙土壤质地和结构,使土壤的疏松、通气和水分有效性更加协调[9]。其原因可能是油蒿较强的繁殖能力及其根系在浅层土壤的连续活跃活动造成土壤疏松多孔从而对土壤有一定改善作用所致[19]。但是沙拐枣土壤容重显著增大。这与张晓娜等[20]等研究结果相吻合。表层土壤中的细粒物质(表2)遭受风力吹蚀得以损失,从而增大土壤容重,细粒物质的缺失不利于形成土壤团粒结构,降低土壤含水量,增大土壤侵蚀[20]。但或许也与成土母质有关。郑纪勇等[18]指出,成土母质的影响使土壤容重具有非常大的变异。不同母质由于其矿物组成和理化性质的差异影响了其风化速率,造成容重较大变化。柠条和花棒均无显著变化,这可能与土壤容重本身变异较小有关[19]。

土壤pH主要受植被覆盖度、地质背景和地块大小等的影响[21]。本研究中,沙拐枣土壤pH显著增大,其他3种灌丛林均无明显变化。这与李从娟等[21]在古尔班通古特沙漠的研究结果相似。李从娟等[21]指出,沙漠固沙植物梭梭生长缓慢,加之荒漠生态系统生物地球化学循环速率较小,因而短期内对土壤pH影响较小。本研究结果的可能解释在于本研究区域土壤酸碱性受母质、气候以及生物等共同作用,其中气候又起着近乎决定性的作用。在干旱半干旱地区,干旱少雨,土体淋溶弱,广泛分布着中性至碱性土壤[22]。例如,本研究区域流动沙地土壤pH为9.32,说明其土壤呈强碱性。另外,由于研究区域风大沙多,并且常年无凋落物积累,且母质含盐基丰富,导致土壤偏碱性。其次,固沙灌丛类型本身可能对土壤pH作用较小,再加上成土时间短,盐基淋失少,均可能导致对土壤酸碱度影响较小。沙拐枣pH显著高于流动沙地,土壤碱化趋势显著,可能因为盐基淋溶少,相反土壤水分蒸发量大,下层的盐基物质易随着毛管水的上升而聚集在土壤上层,使土壤具有石灰性反应所致[23],但具体缘由还有待于进一步研究。

浅层土壤水分受降水入渗补给和蒸散作用的共同影响[24]。本研究中,仅油蒿林土壤含水量显著增加,其他3种灌丛林土壤含水量均无显著变化。油蒿样地因其较高的植被覆盖(表1)可以减少表层土壤水分蒸散,改善土壤表层有机质,增强表层土壤保水能力[24];其次,油蒿根系虽然在0—30 cm土层均有分布,但是直根系对浅层水分的利用率相对较低[25]。有研究表明,在干旱半干旱地区,能够有效湿透较深土层的一次降水强度为10 mm[26],因此,在降水输入较少时,表层土壤含水量较低,而花棒、柠条和沙拐枣样地植被稀疏(表1),加大了风对浅层土壤水分的蒸散干扰[27],同时,也因遮荫不足导致土壤温度偏高[28],土壤水分蒸发更加强烈。这可能是花棒、柠条和沙拐枣表层土壤含水量与流动沙地差异较小的原因。再加上花棒、沙拐枣和柠条为深根系植物,主要依赖深根从较深土层吸收水分,因此对浅层土壤水分的消耗相对较小[29]。在植被恢复过程中,当深层含水量逐渐被消耗又得不到降水的补充,深根系的灌丛生长势将减弱甚至衰亡不利于植被恢复和防风固沙。此试验结果潜在反映出草方格固沙造林恢复过程中植被与土壤间的相互作用关系。同时,也说明在灌丛建设早期,需对深根系和缺乏自然更新的灌丛加强抚育管理[30]。

本研究结果显示,油蒿林土壤电导率显著增大。这可能与油蒿林地相对较高的植被覆盖有关(表1)。地表植被恢复导致覆盖度增大,加上常年高温干旱、蒸发强烈,自然状态下的水热平衡发生改变,土壤未得到雨水充分淋洗,导致盐分积聚在土壤表层[31],致使土壤电导率逐渐升高。而其他3种灌丛林土壤电导率均无显著变化,这可能与当地恶劣的气候条件有关。较短的固沙与成土时间未能对土壤电导率产生影响。

土壤养分主要来源于聚集在土壤表层的枯落物和根际分泌物[11]。本研究中,不同灌丛林土壤有机碳和全氮含量差异显著。表现在油蒿土壤有机碳、全氮含量和碳氮比均显著提高,但是,其他3种灌丛林均无显著变化。这与张立欣等[4]研究结果相似。油蒿是研究区分布广泛的优势群落,是增长型年龄结构,中幼龄个体多于老龄个体,对区域环境具有较强的适应性[32],由于生长旺盛、更新周期快、根系分泌物转化土壤环境能力强,并且冠层结构致密低矮易于捕获和保存枯枝落叶和细粒物质,对土壤养分的富集作用较为明显,经过植被—土壤微生物的相互作用,使其土壤养分明显提高[32]。其次,相较于其他3种灌丛,油蒿样地群落覆盖度较大(表1),其林下草本茂盛,物种丰富,植物根系主要集中在表土层(0—30 cm),因此,细根生物量和质量均可能高于其他样地,促进了细根的周转速率,对土壤碳氮进行了一定补充[33]。说明,油蒿灌丛林的建植在短期内即能提高土壤养分。而其他3种灌丛林无明显变化,这可能是因为林内植被稀少(表1),林分凋落物构成单一,质量差。再加上其相对稀疏的冠层结构,捕获凋落物和较细颗粒能力较弱,不利于养分积累,所以,短期内未能对土壤有机质进行及时供给[33]。

3.2 不同人工固沙灌丛林土壤质量综合评价

土壤质量指标间的相互作用及协调效应能够综合反映土壤生产力的高低和对逆境的适应能力。本研究所选取的土壤质量指标间相互作用显著,故在质量评价中全部予以考虑[11,34]。

本研究利用土壤质量综合指数法探讨了宁夏盐池风沙区不同人工固沙灌丛林土壤环境的变化趋势,定量评价了不同人工灌丛固沙措施对土壤质量的改良效果。结果表明,油蒿作为本研究地区的优势灌丛,结构致密低矮,易于捕获沙尘,且需水量低,易天然更新,繁殖力强[32],其自身生长繁衍的同时也为土壤提供有机物来源,并促进了地表草本植物的恢复,因此与流动沙地相比,人工油蒿林的构建有效地改善了土壤理化性状,提高了风沙土土壤综合质量。而花棒和柠条林土壤质量综合指数与流动沙地之间差异较小,说明该地区花棒和柠条的恢复对土壤质量的影响作用较小。但是,沙拐枣土壤质量综合指数较流动沙地明显降低,说明在该地区利用沙拐枣灌丛固沙并未对土壤质量恢复起到积极作用,反而有一定的辐射作用。这可能与其本身特性以及大量消耗土壤深层水分有关[16]。例如:沙拐枣近地面层分枝少,透风系数大,因而防风固沙效果差;并且沙拐枣为深根系种,耗水量较大,当深层水分亏缺又无法得到降水补充从而影响了生命活力[16],降低了固沙效果。灌丛固沙是一个伴随着地上植被生长、发展的连续过程[9],随着固沙时间的延长,地上植被逐渐向顶极群落发展,人工灌丛林的土壤改良效果愈加明显[9]。因此,在干旱半干旱地区风沙治理过程中,应因地制宜地营造人工灌丛林进行植被恢复,并加强抚育以增加成林年限,最终改善风沙地区的土壤质量及生态系统功能。

4 结 论

(1) 宁夏盐池风沙区土壤主要以细砂和极细砂粒为主要成分,仅油蒿对提高黏粉粒、含水量、有机碳、全氮、碳氮比,降低土壤容重效果明显。

(2) 土壤理化性质间表现出一定的显著性相关,表明其关系较为密切。

(3) 土壤质量综合指数为:油蒿(3.15)>流动沙地(-0.03)>柠条(-0.56)>花棒(-1.05)>沙拐枣(-1.54),油蒿灌丛土壤质量总体较优,在短期内有利于提高风沙土壤质量,而其他造林固沙效果有限。