昆仑何在?

——《山海经》昆仑地理考

刘宗迪

昆仑是古书记载中的一座富于神话色彩的大山。据说,昆仑在中国西方,其下接地轴,上通天极,众神由此上下于天,号称帝之下都;昆仑山上有各种各样的异鸟怪兽、奇珍异宝,还有各种让人长生不死的仙药;此山高耸入天,非一般人所能登攀,而登上此山就能成为长生不死的神仙。《山海经》《禹贡》《庄子》《楚辞》《穆天子传》《管子》《吕氏春秋》《淮南子》《史记》等古书,都有关于昆仑的记载。《尚书·禹贡》被视为中国地理经典,《山海经》也是一部古老的地理书,《禹贡》和《山海经》都说昆仑在中国西方,《山海经》关于昆仑景观和地理环境的记述尤其具体而详细,可见,昆仑虽然不乏神秘色彩,但确实是一座真正存在的大山,而不仅是一个虚无缥缈的神话。

昆仑令人魂牵梦萦,因此,寻找昆仑的努力从汉代就已经开始,然而,昆仑何在?却至今还是一个议论纷纭而无定论的问题。或以为昆仑在新疆,或以为昆仑在青海,或以为昆仑在甘肃,或以为昆仑即帕米尔高原,或以为昆仑即天山,或以为昆仑是祁连山,或以为昆仑是冈底斯山,或以为昆仑是巴颜喀拉山,或以为昆仑是喜马拉雅山,几乎中国西部所有的大山都曾被指定为昆仑,现代地图上则干脆将绵延于塔里木盆地和青藏高原之间、从帕米尔高原直到岷山的庞大山系称为昆仑山脉。

昆仑所在之所以如此众所纷纭,是由于不同时代的人们对于古书中关于昆仑的地理记述理解不同,而古书中关于昆仑的记载,归根结底都是源自《山海经》,《山海经》是最早记述昆仑的古书,也是古书中所有昆仑说的唯一源头。这些书的作者在转述《山海经》的记述时,就已经基于各自的时代背景、出于各自的诉求而对昆仑的记述做出了各自不同的阐释、改写乃至误解,因此导致后人对昆仑的理解歧说丛生,莫衷一是。比如说,《禹贡》假托禹治洪水、别九州、任土作贡,对中国各方的名山大川作简明扼要的概述,由于《禹贡》作者对西垂地理缺乏真切的了解,因此取《山海经》中“西方”的山川地名黑水、弱水、三危、三苗、昆仑等置于西方的雍州,而全不问《山海经》的西方是否就是中国的西方,昆仑因此成了雍州之山;《穆天子传》因周穆王征西戎的事迹,依托《山海经》所记西方山川为地理背景,造作穆王西游故事,将《山海经》西方的山川昆仑、舂山(钟山)、赤水、黑水、洋水、群玉之山(玉山)、苦山、西王母之邦等一一安置于穆王西游之路,昆仑被安置于距离宗周八千一百里的西土;《史记·大宛列传》载张骞至西域,至河源,河源之山产玉,汉武帝闻言,根据古图书的记载,名此山为昆仑,其所依据的古图书,非《山海经》莫属。《山海经》明确记载河出昆仑,但是,张骞、汉武帝误将新疆的塔里木河认作黄河上游,他们所指定的位于今新疆玉田市南的昆仑实与《山海经》的昆仑风马牛不相及。诸如此类的昆仑说,异彩纷呈,各有千秋,乍看头绪纷纷,其实都有一个共同的源头,即《山海经》[注]对先秦两汉文献中昆仑说与《山海经》的关系,笔者曾做过系统排比疏证,请见拙著《失落的天书:〈山海经〉与古代华夏世界观》(增订版)第十章“昆仑考”,商务印书馆,2016年,第462-534页。。《山海经》是昆仑概念的最初且唯一源头,古往今来关于昆仑的种种漫无边际、异想天开之论,追本溯源,无非是从《山海经》的昆仑说而生发繁衍,有鉴于此,要真正探明昆仑的所在,必须回到《山海经》。

一、《山海经》中的昆仑

《山海经》包括《山经》和《海经》两部分。《山经》分东、西、南、北、中五方,按照明确的顺序和方位,依次记录了二十六条共四百余座山的物产,是一部典型的基于实地考察的山川地理博物志。古人以高山大川为神灵之所栖居,《礼记·祭义》说:“山林、川谷、丘陵,能出云为风雨,见怪物,皆曰神。”所以,不能因《山经》的内容多涉神怪而轻易将之视为语怪小说,排斥于地理学之列。《海经》又包括《海外经》和《大荒经》两部分,它们分别是对两幅版图的“看图说话”,其东、南、西、北、内各篇分别是对版图四方和中央的画面场景的记述。今《海外经》四篇后的《海内经》四篇,原本也像《大荒经》四篇后的《海内经》一样,只有一篇,是关于版图中央画面内容的记述,因后人增补,导致此篇内容膨胀,因此被割裂为四篇。[注]参见刘宗迪《失落的天书:〈山海经〉与古代华夏世界观》(增订版)附录一“山海经古本流变考”,商务印书馆,2016年,第653-708页。从经文的记述可以看出,这两幅版图的结构、内容大同小异,分别描述了一系列位于四海之外或四荒之外的山峦、川泽、丘墟、方国、帝王、神明、物怪、鸟兽,尤以《大荒经》的内容最为光怪陆离、驳杂多端。因为《海外经》《大荒经》内容显得荒诞不经,凌杂无序,因此前人大都以海外异闻、小说志怪之书视之,而忽视其史料价值和地理学价值。实际上,《海外经》《大荒经》之所以显得荒诞不经、驳杂无序,正因其为“看图说话”,因为图画内容多样,故述图之文不得不驳杂,因为古图之义不明,述图之文只能描摹其形而不尽其意,故显得荒诞费解。《大荒经》所记四方风、四方神与殷墟卜辞的记载如出一辙,其中记载王亥仆牛故事,王亥为见于卜辞的殷商先公之一。可见,《大荒经》所据古图来历必定十分古老,其中必定保存了更多有待发掘的古史史料。

总之,《山海经》其书,实包含有丰富而可靠的上古历史、地理史料,世人以荒诞不经视之,实属偏见。唯有认识到《山海经》其书在史料上的可靠性,才有可能认真对待其中关于昆仑的记载。

《山海经》中关于昆仑的记述,见于《西山经》《海外南经》《海内西经》《大荒西经》数篇[注]文中有关《山海经》的文献引用,均出自《宋本山海经》,国家图书馆出版社,2017年影印版。下文不再特别注明出处,而只标明《海内西经》《大荒西经》等篇章名。:

昆仑之丘,是实惟帝之下都,神陆吾司之。其神状虎身而九尾,人面而虎爪;是神也,司天之九部及帝之囿时……河水出焉,而南流东注于无达。赤水出焉,而东南流注于泛天之水。洋水出焉,而西南流注于丑涂之水。黑水出焉,而西流于大杅。是多怪鸟兽。(《西次三经》)

昆仑墟在其东,墟四方。一曰在岐舌东,为墟四方。(《海外南经》)

海内昆仑之墟,在西北,帝之下都。昆仑之墟,方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。在八隅之岩,赤水之际,非仁羿莫能上冈之岩。

赤水出东南隅,以行其东北。西南流注南海厌火东。

河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。

洋水、黑水出西北隅,以东,东行,又东北,南入海,羽民南。

弱水、青水出西南隅,以东,又北,又西南,过毕方鸟东。(《海内西经》)

西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。有神,人面虎身,有文有尾,皆白,处之。其下有弱水之渊环之,其外有炎火之山,投物辄然。有人戴胜,虎齿,有豹尾,穴处,名曰西王母。此山万物尽有。(《大荒西经》)

在据《山海经》的记载考证昆仑地理之前,有几点需要首先说明:

第一,《山海经》中名为“昆仑”之地不止一处,《西山经》《海内西经》《大荒西经》三篇所言昆仑,都在西方,皆为河水、黑水、赤水所出,而且都为帝之下都、神灵所居,显然是同一座昆仑,至于《海外南经》中的昆仑,位于南方,则显然不是同一座昆仑。

第二,经文或称“昆仑之墟”(《海外南经》《海外西经》),或称“昆仑之丘”(《西次三经》《大荒西经》),两者意思相关而有别。《说文》云:“丘,土之高也,非人所为也”,“虚,大丘也。昆仑丘谓之昆仑虚。古者九夫为井,四井为邑,四邑为丘。丘谓之虚”。“丘”“虚”二字义通,均可指自然之丘,也可指人工之丘。但在《山海经》中,当称昆仑为“墟”时,显然更侧重于强调其为人工建筑,《海外南经》云:“昆仑墟……墟四方。”《海内西经》云:“昆仑之墟,方八百里,高万仞……面有九井,以玉为槛,面有九门。”前者四四方方,后者每面有九口井、九座门,显然都是人工建筑。当称昆仑为“丘”时,则指其作为一座自然大山而言,《西次三经》和《大荒西经》均作“昆仑之丘”,前者将昆仑之丘与钟山、泰器之山、槐江之山、乐游之山等并列,旨在说明此山的位置,后者则径云:“有大山,名曰昆仑之丘。”

“昆仑之墟”既指人工建筑而言,它在书中,实为此类建筑的统称,而非特指一座山的专名,则昆仑之墟就可以出现在任何地方,因此“昆仑之墟”既见于《海外南经》,又见于《海内西经》,所以不能据“昆仑之墟”的所在作为大山的昆仑之位置,只有西方的昆仑之丘,这座被称为帝之下都、众神之所居、有着众多神奇之物,并且为河水、黑水、赤水、弱水诸水所出的昆仑之丘,才是后来那座令人魂牵梦萦的昆仑山之所本,也才是我们所关心的。“昆仑之丘”其实就是一座上面筑有“昆仑之墟”的大山。[注]作为人工建筑的昆仑墟,其实就是常见古书记载的明堂,明堂最初是古人仰观天象的观象台,后来演变为祀天祭神的祭坛,详见拙作《失落的天书:〈山海经〉与古代华夏世界观》(增订版)第十章“昆仑考”,商务印书馆,2016年,第462-534页。因此,下文的讨论,对《海外南经》的昆仑之墟置而不论。

昆仑之丘见于《西山经》《海内西经》和《大荒西经》,前人因见《海外经》《大荒经》中罗列海外方国,博载异域奇物,且其书以“海外”“大荒”为名,其所呈现的版图都是四方被海洋所环绕,分明就相当于后世的四裔志、职方志,涉猎四海之外、荒远之域,因此将《海外经》《大荒经》的方域想象的非常广大,囊括中国四裔及于海外异域。既然《海外经》《大荒经》的地域囊括中国四裔,涉猎四海域外,而昆仑见于《海内西经》和《大荒西经》,那么,到广袤的西部甚至中国之外的中亚、西亚寻求昆仑之所在,也就顺理成章了。

殊不知,《山海经》的地域范围远远小于人们的想象。人们有见于中国只有东、南方有海,北、西方无海,而《大荒经》《海外经》所呈现的世界都是四面环海,所述皆为四方“海外”的景观,故将其地域想象的非常辽阔。其实,在上古时期,中国版图内部就有一个四面环海之地,即山东地区。山东半岛北有渤海,东、南有黄海,西面虽然无海,但鲁西平原地势低洼,处于黄河上游,黄河洪水一旦泛滥,东下之路被泰山所阻,鲁西即成汪洋一片,即使洪水退去,也会在当地留下广阔的泽薮和众多的湖泊,直到现在,鲁西与鲁中南山区的交界,还有南四湖和东平湖等在华北地区罕见的大面积湖泊,上古时期,海平面高于现在,鲁西平原海拔更低,其地的水域必定更为广阔。实际上,考古发掘证明,在距今五、六千年的大汶口文化时期,鲁西罕见人类聚落遗址,说明当时的鲁西平原还覆盖着大片的水域,不适合居住,直到距今四千年的龙山文化时期,鲁西南的考古遗址才逐渐多了起来,说明山东地区通过鲁西南、豫东与中原已经连为一片,但在广大的鲁西北和河北平原,龙山文化遗址仍是一片空白,说明直到此时鲁西北还是薮泽广布,甚至汪洋一片,而此时已处于东方文明曙光初露的拂晓。见于古书记载,春秋时期这一带就有大野泽、柯泽、雷泽、孟诸等湖泊。这说明,上古时期,山东地区确实是一片四面被水域包围的陆地,《大荒经》(以及《海外经》)所呈现的四面环海、群山环峙的地理景观,只能是上古山东地区。[注]因《海外经》与《大荒经》内容重合,且涉及地理内容较少,故以下对《海外经》置而不论,本文就《大荒经》地域范围所言,同样适应于《海外经》。

实际上,《大荒经》所述为山东地理,书中本有明证,可惜前人不把它当正经书,故对如此显而易见的证据也视而不见。且看《大荒北经》中的一段地理记述(为突出地理景观,略去原文中神怪和神话内容):

有北齐之国,姜姓,使虎、豹、熊、罴。

大荒之中,有山名曰先槛大逢之山,河、济所入,海北注焉。其西有山,名曰禹所积石。有阳山者。有顺山者,顺水出焉。有始州之国,有丹山。有大泽方千里,群鸟所解。

大荒之中,有山名曰北极天樻,海水北注焉。

大荒之中,有山名曰成都载天。

大荒之中,有山名曰不句,海水入焉。

《大荒北经》按照由东向西的走向,依次记述版图北方的景观,这一段记述提到“北极”,呈现的当是版图正北方的几个场景。(1)“北齐之国,姜姓”,显然就是鲁北的齐国,鲁北的齐地在商代甲骨卜辞中就有记载。(2)“先槛大逢之山”,据《左传》《国语》记载,在商周之际,鲁北有国曰有逢氏,西周时期逢国墓地已在济阳县发现,有逢氏的地盘后来被齐国沿袭,这个与北齐之国相邻的先槛大逢之山当因其为有逢氏所居而得名。(3)“河、济所入,海北注焉”,这分明是说的河、济入海口。历史上,黄河下游河道移徙不定,黄河入海口在渤海西岸南至今山东博兴县北至天津海河之间摆动,但济水的入海口自古至今却没有什么变化,今鲁北小清河就是故济水河道,博兴东北小清河入海处就是故济水入海口,《大荒北经》所谓“河、济所入”,将黄河与济水入海口并称,既说明其地必在鲁北,还说明当时的黄河与济水并流入海,所行河道与今河道甚近。(4)“海北注焉”“海水北注焉”“海水入焉”,三句一个意思,指版图的北方海岸线向陆地凹进,海水侵入陆地,这说的显然是海湾,连续三处表明“海北注焉”,表明在版图的北方有一个范围相当大的海湾,这说的自然就是鲁北莱州湾。(5)“有大泽方千里,群鸟所解”,鲁北为多条发源于鲁中山区的河流流经,自西到东有孝妇河、淄河、弥河、潍河等,古代河流当更多,鲁北地势低下,这些河流在鲁北集聚为泽薮,据《汉书·地理志》记载,汉代鲁北寿光和广饶间有一个面积甚为辽阔的巨淀[注]《汉书·地理志》多处提到鲁北的巨淀,见千乘郡博昌县、齐郡广县、临朐县,为时水、浊水、洋水、女水四条河流所灌注。,今其地犹存大面积湿地遗迹。所谓“大泽方千里”,当即指鲁北巨淀。渤海沿岸,尤其是鲁北的黄河三角洲和湿地,自古就是候鸟迁徙的重要驻留地,黄河三角洲今为国家候鸟保护区,所谓“群鸟所解”,解为脱毛,即指鲁北大泽湿地多候鸟。有此数证,足证《大荒北经》所记为鲁北地理景观,则《大荒经》其他三方所记不言自明,《大荒东经》所记为胶东半岛,《大荒南经》所记为鲁东南海岸线,《大荒西经》所记为鲁西大野泽、微山湖一线。关于《大荒经》的地域范围与山东版图的关系,笔者在《四海之内:大荒经地域考》[注]刘宗迪:《四海之内:大荒经地域考》,《文史哲》2018年第6期。一文已有详考。

既然《大荒经》的地域范围与山东版图相表里,而《大荒西经》所记为鲁西平原与鲁中山区交界一带的地理景观,那么,昆仑之丘,作为《大荒经》版图西方的一座最为引人注目的、众神所居的大山,是哪一座山,岂不是一目了然了吗?

不过,为慎重起见,我们还是先不要仓促得出结论。《大荒经》尽管记录了不少山、水、渊、泽之类的地理景观,但它的记述比较简单,且缺乏清晰的条理,尤其是它对于每一地理景观的方位,仅简单地谓其“西北海之外”“西海之外”“大荒之中”之类,据此模糊的记述,很难准确判断地理景观的位置。《山经》的地理记述则远比《大荒经》详细明确,《山经》每一山列都按照特定的顺序依次记述每一座山与上一座的相对方位和里程,如果我们判断一个山列的大概方位,并确定其中一座山的具体位置,则根据经文所记里程和方位,就不难推断山列中每一座山的位置。不过,关于《山经》记载的这些里程数字,首先有两个问题需要解决:

其一,这些数据是如何得来的?古人测距多靠步量,积步为里,所谓“三百步为里”是也。那么,《山经》所记里程数字,是徒步旅行者积步所得,还是测量所得?若为积步所得,则山间道路崎岖,道路里程与两山间直线距离将相去甚远,则这些数字对我们今天估量《山经》的里距、考证诸山位置,用途不大。若为测量所得,则为直线距离,这些数字将成为我们估量《山经》里距、考证诸山位置的可靠依据。前人大都认为这些里程数字为积步所得的道路里程,因此认为它价值不大。

其二,《山经》之“里”究竟有多长?这一问题从来无人做过认真考量,前人都想当然地认为它就是古书中通行的古里。谭其骧先生《论五藏山经的地域范围》即以《山经》的“里”为百里折合今里七十里的古里,据以推算《山经》的地域范围和诸山列之所及。[注]谭其骧:《论五藏山经的地理范围》,谭其骧:《长水集续编》,人民出版社,2011年,第397页。但是,《山经》成书于秦始皇统一度量衡之前,其时各国的度量单位并未统一,加之《山经》其书风格特异,自成一体,因此,不能想当然地把古书中通行的里距套用到《山经》之上。

《山经》里程数字的由来和里距单位之大小,只能从《山经》自身求之。如果我们能够确定《山经》中某一山列在今天地图上的准确位置和起止,则将《山经》所记里程与地图实测里程两相对照,就大致能推算出《山经》里距的单位长度。

幸运的是,《山经》中恰恰有这样一个山列,其在今天地图上的位置和起止很容易判断,而且,由于这一山列的特殊情况,也使关于《山经》里程数字的诸种疑虑迎刃而解。《东山经》所记为山东山川,这是前人都同意的,其中,《东次三经》记载了九座山,自北而南排列,九山之间均为“水行”:

《东次三经》之首,曰尸胡之山,……又南水行八百里,曰岐山。……又南水行五百里,曰诸钩之山。……又南水行七百里,曰中父之山。……又东(南)水行千里,曰胡射之山。[注]该次九山,八山之间皆为“南行”,而此山独为“东行”,且该篇所记为庙岛群岛,庙岛群岛呈南北走向,此“东”字必为“南”字之讹。……又南水行七百里,曰孟子之山。……又南水行五百里,曰流沙,行五百里,有山焉,曰跂踵之山。……又南水行九百里,曰踇隅之山。……又南水行五百里,流沙三百里,至于无皋之山,南望幼海,东望榑木。

九山之间均为水行,说明这九座山是九个海中的岛屿,九山最南一山“南望幼海,东望榑木”,郭璞注曰“即少海也”。《韩非子·外储说左上》云:“齐景公游少海,传骑从中来谒。”《外储说右上》云:“景公与晏子游于少海,登柏寝之台而还望其国。”幼海或少海,盖即鲁北莱州湾,榑木即扶木,《大荒东经》云:“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出。”扶木即扶桑,为日出之地,其地必在胶东半岛,当即齐地八神日主所在的成山头。根据这些记载,不难判断《东次三经》这九座水中之山,即位于今大连与蓬莱之间、横陈于渤海口的庙岛岛链。

明乎此,则以上两个问题都有了明确的答案:

其一,《山经》里程的获得途径:海岛之间无法步行,故这九山之间的里程必为测量所得,以此类推,《山经》各篇所记山间里程当均为测量所得,而非计步所得。因此,这些里程数字有着相当的科学可靠性。

其二,《山经》里程的单位长度:这九座岛屿当为由辽东半岛至山东半岛的古代渤海口航线所经,古人航行必取最安全且最短之航线,对照今天地图,当即从渤海口北的老铁山放舟启航,以北隍城岛为第一站,第二站为南隍城岛,第三站小钦岛,第四站大钦岛,第五站砣矶岛,第六站高山岛,第七站至侯矶岛,第八站北长山岛,第九站至航线终点蓬莱老北山(今蓬莱港所在)。《东次三经》的九山当即这九座岛。

从北隍城岛到蓬莱港里程总计为75.7公里、151.4里,《东次三经》九山之间里程合计6400里。以151.4里除以6400里,得0.02366,也就是说,《山经》的一里仅相当于今0.02366里,即11.83米!

这意味着《山经》地域的实际尺度,大大小于前人根据《山经》的字面里程对其地域范围的想象。前人想当然地以《山经》之“里”即古书中通用的古里,因见《山经》所记山川道里常以数千、上万里计,误以为《山经》版图辽阔广大足以涵盖、甚至超出《禹贡》九州方域,因此在整个大中国的范围内考求《山经》山川之所在,必定南辕北辙,徒劳无功。

《山经》末尾结语称:“天地之东西二万八千里,南北二万六千里”,此为《山经》作者团队测量的大地范围,按《东次三经》的标准换算为今里,仅为东西662里,南北615里,与鲁中山区的范围大致相当,这暗示,整部《山经》所记地域范围跟《大荒经》一样,也与山东版图相表里。

按照《东次三经》的标准换算,《西次三经》22座山总里程6744里,换算成今里不过159里而已,考虑古人对山间里程的计算,不是以山巅为基点,而可能以山麓为起始点,则二十二座山绵延的总里程,应该在上述数字上加上山体本身的绵延空间,充其量而计之,将上述数字加倍,也不过300里左右,总之不会超出数百里的范围,这才是《西次三经》的实际尺度,前人误以书中所记里程6744里为实际里程,因此去大西北考求诸山之所在,可谓舍近求远,无疑缘木求鱼。那么,《西次三经》的二十二座山究在何方呢?

欲求《西次三经》群山之所在,首先需要对《西次三经》的方域位置有个大致的判断,而要做到这一点,我们只需要确定其中的一座山在现今地图中的大致位置即可,有了这座山作基点,就不难根据经文中里程和方位的记载,依次推求其他相邻诸山的位置。

《西次三经》二十二山,自东向西依次是崇吾之山、长沙之山、不周之山、峚山、钟山、泰器之山、槐江之山、昆仑之丘、乐游之山、蠃母之山、玉山、轩辕之丘、积石之山、长留之山、章莪之山、阴山、符愓之山、三危之山、騩山、天山、泑山、翼望之山。

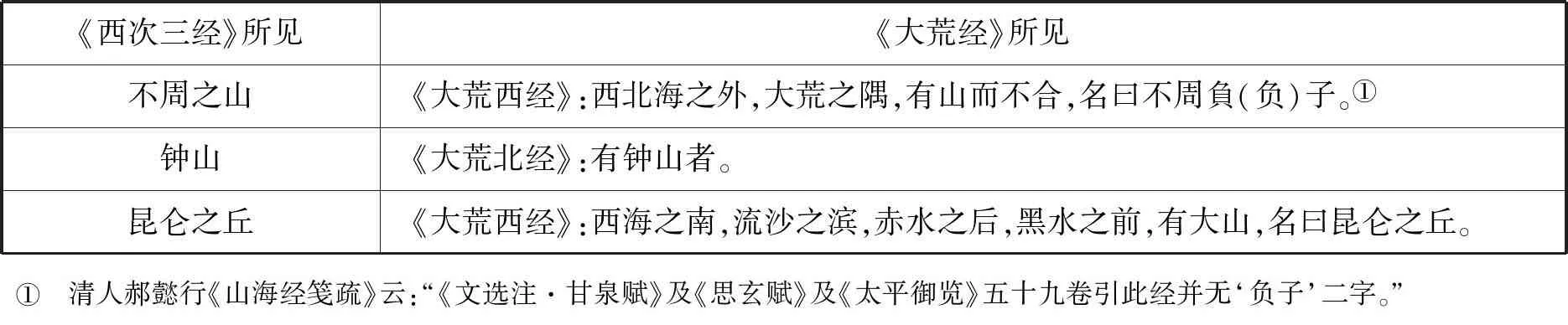

值得注意的是,《西次三经》的山水与《大荒经》多有重复,如下表所列:

表1 《西次三经》与《大荒经》地名重见表

续表

《西次三经》所见《大荒经》所见玉山,西王母所居《大荒西经》:西有王母之山。①轩辕之丘《大荒西经》:有轩辕之台,射者不敢西向射,畏轩辕之台。流沙《大荒南经》《大荒西经》《大荒北经》《海内经》屡屡言及流沙赤水《大荒南经》《大荒西经》《大荒北经》《海内经》屡屡言及赤水黑水《大荒南经》《大荒西经》《大荒北经》《海内经》屡屡言及黑水①郝懿行《山海经笺疏》云:“‘西有’当为‘有西’。《太平御览》九百二十八卷引此经作‘西王母山’,可证。”

可见,《西次三经》地名与《大荒西经》重合者最多,计有不周之山、昆仑之丘、玉山(西王母之山)、轩辕之丘、流沙、赤水、黑水等。此外,钟山则见于《大荒北经》。《西次三经》与《大荒北经》《大荒西经》的地名相重合,这意味着《西次三经》的地域亦当在《大荒经》版图的西北方,而《大荒经》版图与今山东版图相表里,则《西次三经》所记方域当求诸鲁北至鲁西一带。

“钟山”既见于《大荒北经》,又见于《西次三经》东端,据此就不难推定,《西次三经》所述山列,其起点应在鲁北,由此向西绵延。那么,钟山具体在鲁北地区什么位置呢?这需要根据它在大荒版图的方位来判断。

《大荒经》是述图之文,其文字是对一幅大荒版图的记述,其对于版图内容的记述,皆用一定的地理景观(如海、河、山)等为参照说明这些内容在版图中所处的位置,如《大荒北经》第一条:

东北海之外,大荒之中,河水之间,附禺之山,帝颛顼与九嫔葬焉。爰有 久、文贝、离俞、鸾鸟、凰鸟、大物、小物。有青鸟、琅鸟、玄鸟、黄鸟、虎豹、熊罴、黄蛇、视肉、璇瑰、瑶碧,皆出卫于山。丘方圆三百里,丘南帝俊竹林在焉,大可为舟。竹南有赤泽水,名曰封渊。有三桑无枝。丘西有沉渊,颛顼所浴。有胡不与之国,烈姓,黍食。

记述了附禺之山、帝颛顼葬、各种奇鸟异兽、帝俊竹林、封渊、三桑、沉渊、胡不与之国等画面内容。第一句“东北海之外,大荒之中,河水之间”则说明这些内容在图中的位置,是在画面的东北隅海滨、河水之滨。一系列此类表示方位的句子,无疑构成了一个空间坐标系统,据之不难判断相关内容在图中的位置。《大荒北经》共有十一个这样的句子:

东北海之外,大荒之中,河水之间,附禺之山,帝颛顼与九嫔葬焉。

大荒之中,有山名曰不咸。大荒之中,有山名曰衡天……有北齐之国,姜姓。

大荒之中,有山名曰先槛大逢之山,河、济所入,海北注焉。

大荒之中,有山名曰北极天樻,海水北注焉。

大荒之中,有山名曰成都载天。

大荒之中,有山名曰不句,海水入焉……有钟山者。

大荒之中,有山名曰融父山,顺水入焉。

西北海外,黑水之北,有人有翼,名曰苗民。

大荒之中,有衡石山、九阴山、泂野之山。

西北海之外,赤水之北,有章尾山。

这些句子从大荒版图东北隅开始,由东而西,直到大荒版图的西北隅。其中,“先槛大逢之山”为“河、济所入”,表明此山靠近黄河、济水入海口;“先槛大逢之山”上一条云“有北齐之国,姜姓”,表明此山靠近齐国,其下有“海水注焉”,表明图中此处的海岸线向南凹进陆地,表示大荒版图北方画着一个海湾,下文“海水北注焉”“海水入焉”同义,表明这个海湾绵延甚广,这个在大荒版图北方且与北齐之国相近的海湾自然就是莱州湾;“北极天柜”,为大荒版图中的北极之山,表明此山位于版图北方正中;“钟山”出现于“大荒之中,有山名不句,海水入焉”一条中,则其方位不难推知,必为位于大荒版图西北隅、莱州湾西南岸、齐国以西的一座山。

钟山为《西次三经》的第五山,钟山既在齐国以西,则《西次三经》开始的数座山,当在临淄、博山附近,而《西次三经》这分布于6744里(今里则仅数百余里而已)范围内的22座山,其地域也就可想而知了。展开山东地形图,不难发现,在临淄以西,分布着原山、长白山、泰山等数处山群,这几个山群的轮廓呈现出明显的西北-西-西南走向,正合乎《西次三经》22座山的大致走向,故这22座山必在鲁中山区西北隅这一带群山中。

二、昆仑以东

为便总览,我们将《西次三经》涉及山川地理的内容抄录如下:

2.西北三百里,曰长沙之山,泚水出焉,北流注于泑水。

3.又西北三百七十里,曰不周之山。北望诸毗之山,临彼岳崇之山,东望泑泽,河水所潜也,其源浑浑泡泡。

4.又西北四百二十里,曰峚山。丹水出焉,西流注于稷泽。自峚山至于钟山,四百六十里,其间尽泽也。

5.又西北四百二十里,曰钟山。

6.又西百八十里,曰泰器之山。观水出焉,西流注于流沙。

7.又西三百二十里,曰槐江之山。丘时之水出焉,而北流注于泑水。南望昆仑。西望大泽,后稷所潜也。东望恒山四成,有穷鬼居之。

8.西南四百里,曰昆仑之丘。河水出焉,而南流东注于无达。赤水出焉,而东南流注于氾天之水。洋水出焉,而西南流注于丑涂之水。黑水出焉,而西流于大杅。

9.又西三百七十里,曰乐游之山。桃水出焉,西流注于稷泽。

10.西水行四百里,曰流沙,二百里至于蠃母之山。

11.又西三百五十里,曰玉山,是西王母所居也。

12.又西四百八十里,曰轩辕之丘。洵水出焉,南流注于黑水。

13.又西三百里,曰积石之山,其下有石门,河水冒以西流。

14.又西二百里,曰长留之山,其神白帝少昊居之。

15.又西二百八十里,曰章莪之山。

16.又西三百里,曰阴山,浊浴之水出焉,而南流注于蕃泽。

17.又西二百里,曰符愓之山。

18.又西二百二十里,曰三危之山。是山也,广员百里。

19.又西一百九十里,曰騩山。

20.又西三百五十里,曰天山。英水出焉,而西南流注于汤谷。

21.又西二百九十里,曰泑山,神蓐收居之。是山也,西望日之所入。

22.西水行百里,至于翼望之山

让我们从《西次三经》第一座山开始,依次将其所记诸山、水与临淄以西的山、水地形相对照:

此山“在河之南”,河即黄河。《大荒北经》中与北齐之国相去不远有“河、济所入”,则崇吾之山当在临淄附近、黄河和济水入海口之南。

2.长沙之山,在崇吾之山西北“三百里”,相当于今约7里(此里数仅供参考,下同),“泚水出焉,北流注于泑水”。泚水与崇吾之山相去数里,则在临淄附近,“泚”音同“淄”,则“泚水”即“淄水”无疑。

泚水北入泑水,《汉书·地理志上》泰山郡莱芜,“原山,甾水所出,東至博昌入泲”,则“泑水”即中国古代地理学中极具盛名的四渎之一济水。今淄水在广饶东北入小清河,又东流不远即入海。小清河所经即古济水下游河道。可见,《西次三经》所记泚水河道,考诸《地理志》,证以今地理,若合符契。

淄水所出之原山,在今博山城西九公里域城镇岭西村以西处,主峰海拔798米,其上有禹王庙,故又名禹王山。原山为鲁中山脉重要分水岭,淄水、孝妇河流其北,入莱州湾,汶水源其阳而西南流。《西次三经》泚水所出之长沙之山,当即原山或原山以北淄水所流经的某山。

3.不周之山,在长沙之山“西北三百七十里”,今约9里,此山“北望诸毗之山,临彼岳崇之山,东望泑泽,河水所潜也,其源浑浑泡泡”。

“不周山”又见《大荒西经》开头,其文谓:

西北海之外,大荒之隅,有山而不合,名曰不周负子。[注]“负子”二字为衍文。……有禹攻共工国山。……有大泽之长山。

《大荒西经》的记述始自西北隅而终于西南隅,此段所记地理景观当位于大荒版图西北隅,亦即鲁西北一带。

“不周之山”无疑为这一组景观中最引人注目者,因为它与著名的共工触不周山故事有关。《淮南子·地形训》云:“昔者共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山。天柱折,地维绝。天倾西北,故日月星辰移焉;地不满东南,故水潦尘埃归焉。”不周之山为西北方之天柱,可见在神话中不周之山亦在大地之西北隅。

据《西次三经》,不周之山在淄水上游之山的西北,则不周之山当位于今邹平、章丘、邹平之间的长白山中,《水经注·济水》云:“陇水又西北至梁邹东南与鱼子沟水合,水南出长白山东柳泉口。”陇水,又名泷水,即今孝妇河。隋代有长山县,《通典·州郡十》“古青州”淄川五县有长山县,并云:“长山,汉於陵县。……长白山,陈仲子夫妻所隐处。”县盖即因长白山而得名,则长白山又名长山,上引《大荒北经》所谓“有大泽之长山”,或即长白山。

地质学家考察发现,绵延百里的长白山系是一个巨大的破火山口,长白山东北的邹平县城就位于这个巨大的破火山口的中心。远古时期多次火山喷发形成的巨大火山口,在后来的板块运动中,被一条北西走向的断层切割,其东北部分下沉,西南部分上升,成为现在的长白山。位于这个破火山口内环的大李山、会仙山、老人峰、印台山、于兹山、黄山,火山锥的形状明显可辨,呈现为半环状、串珠状山峰相连的地貌。[注]刘洪滨:《郯庐断裂中段沂沭裂谷系邹平破火山口的形成及演化》,《中国地质科学院地质研究所所刊》1985年第13号。19世纪60年代末,德国地理学家李希霍芬曾游历山东,写下山东的地理地质调查报告,他在从济南东赴烟台芝罘的途中,经过“向北伸出很远的长山”,这位地理学家眼中的长山,“缺乏那种粗犷的外形或岩石的形状,却也算是一座险峻、充满野性的山岭,有着陡峭的山坡和尖削的山脊……其高度约有600米……两个向北延伸的岬角,环抱着一片由山麓围绕起来的山坳,就像古罗马的圆形露天剧场一样”。[注][德]费迪南·冯·李希霍芬:《山东及其门户胶州》,青岛市档案馆编译,青岛出版社,2014年,第118页。这种三面环抱的古罗马圆形露天剧场的山形,显然为火山喷发的遗迹,盖即所谓“不周之山”。“不周”,圆而有缺之谓也。

《淮南子·地形训》云:“玄耀、不周、申池在海隅。”申池,史上实有其地。《春秋左传·文公十八年》云:“夏,五月,公游于申池。”又,襄公十八年,晋人侵齐,“士弱率诸侯之师,焚申池之竹木”。申池在齐国,故《地形训》谓之在“海隅”,当为鲁北渤海湾畔的泽薮。《地形训》将不周、申池相提并论,不周必与申池相去不远,亦当在鲁北。

《西次三经》云不周之山“东望泑泽,河水所潜也,其源浑浑泡泡”,此“泑泽”当在鲁北黄河入海口附近,河水至此散播为一片水网密布、纵横漫溢的泽薮,不复有明显的主流,河道弥散不显,故谓之“河水所潜”。“其源浑浑泡泡”,“源”郝懿行《笺疏》作“原”,《说文》无“源”有“原”,其释“原”字云:“原,水本也,从泉出厂下。”段注云:“《月令》‘百源’注曰:众水始所出为百源。单呼曰原,累呼曰原泉,《孟子》‘原泉混混’是也……后人以‘原’代高平曰邍之‘邍’,而别制‘源’字为本原之‘原’,积非成是久矣。”则《山经》古本当作“其原浑浑泡泡”,此盖形容河口尾闾乱流奔涌之象,非谓河水所发源。“河原”实即黄河三角洲。郭璞误以“河原”为“河源”,因见《史记·大宛列传》有河出于阗南山(汉武帝指为“昆仑”)“水东流,注盐泽,盐泽潜行地下,其南则河源出焉”之说,而《西次三经》说泑泽为河水所潜,故指泑泽为盐泽,即今罗布泊。郭璞之后,学者皆沿袭其说,以泑泽为罗布泊。一字之误解,竟导致原在鲁北的黄河三角洲被搬到了遥远的西域大漠。

4.峚山,在不周之山“西北四百二十里”(今里9.3里),“丹水出焉,西流注于稷泽……自峚山至于钟山,四百六十里,其间尽泽也”。由长白山向西北,进入济南东北部的侵蚀平原孤山地带,峚山条的记述反映的当是这一带的地貌。

济南市区及其以东属于鲁中山区北麓山前冲积平原,平原上散布着众多高度几十米矮小的蚀余孤丘。自南部山区发源的数条河流流经这一地区,汇入小清河,这一地区现今仍有巨野河、绣江河、杏花沟、孝妇河等多条发源泰山之阴的河流。历史上,这一地区泉群密布,如著名的济南七十二泉以及章丘百脉泉。发源泰山北麓的河水和泉水在这一地区汇聚为数个大小湖泊,现今仍有大明湖、白云湖等,“自峚山至于钟山,四百六十里,其间尽泽也”,反映的当是上古时期济南东北部泉泽广布、水源丰沛的地貌景观。

济南东南部的剥蚀丘陵地带,属于石灰岩地质,岩溶发达,有多个较大的溶洞,如章丘县甘泉庄东的白云洞(高480米)、矿井西南的马山洞(450米),济南市郊区和历城县龙洞庄西南的龙洞(高300米)、潘龙村的龙洞(高320米)、九曲东北的老虎洞(高270米)、蛮子庄南的羊洞、白云洞(240米)、二王寨西坡的八巴洞(210米)等。

《西次三经》云峚山为丹水所出,“丹水出焉,西流注于稷泽,其中多白玉,是有玉膏,其源沸沸汤汤,黄帝是食是飨。是生玄玉。玉膏所出,以灌丹木。丹木五岁,五色乃清,五味乃馨。黄帝乃取峚山之玉荣,而投之钟山之阳。瑾瑜之玉为良,坚粟精密,浊泽有而光。五色发作,以和柔刚。天地鬼神,是食是飨;君子服之,以御不祥”。这一段描写合辙押韵、金声玉振,具有浓厚的神话色彩。拂去其神异性的夸张,这段文字描写的不过是一个溶岩水质的温泉景观而已:“其源沸沸汤汤”,温泉喷涌之象也;溶岩泉水富含碳酸氢钙,碳酸氢钙沉淀则为石膏,所谓“玉膏”也;随着泉水的滴沥,其中的碳酸氢钙逐渐结晶堆积,经年累月之后,形成形态各异、洁白如玉的钟乳石,所谓“是生玄玉”是也;树干浸泡于富含碳酸氢钙的溶岩水中,日久天长,逐渐钙化为如同玉石一般的钙化木,“玉膏所出,以灌丹木。丹木五岁,五色乃清,五味乃馨”或即指钙化木。

5.钟山,在峚山“西北四百二十里”(今里10里),其地当在济南城区以北。济南以北至今黄河南岸,为侵蚀平原区,平原上散布着多座蚀余孤山。李希霍芬在其山东游记中曾记述他对济南北部孤山的观察:“在省城与黄河之间的平地上耸立着一些像孤岛一样奇特的钟形山丘,高约一百米。有几座山丘形状较舒缓,表面覆盖着略呈黑色的巨大圆石块,另一些则较陡峭,从远处看好像也是由这种石块堆成的……这些山丘显然是侵蚀后的残余,它们和一些地方人们所熟悉的、十分古老的火山内核完全一样……如果真是这样,那么便可以将其视为火山丘的最核心部分,而火山丘易碎的外壳已剥落到侵蚀层中……这些山丘都孤零零的,十分引人注目。”李希霍芬还说他从济南赴黄河考察,在泺口附近,经过一座钟形山的脚下,这座山下是一片宽阔的为泥淖所覆盖的河床。[注][德]费迪南·冯·李希霍芬:《山东及其门户胶州》,青岛市档案馆编译,青岛出版社,2014年,第111页。这座位于济南以北、黄河南岸的钟形山,必定就是济南东北、小清河(古济水)边的华山。

济南以北,山之最高耸醒目者,非华山莫属。华山古称华不注,其山不高,不过海拔200米,却很有名,《左传》记成公二年鞌之战云:“齐师败绩,逐之,三周华不注。”伏琛《齐记》引挚虞《畿服经》云:“不,与《诗》‘鄂不’之‘不’同。”《诗经·小雅·常棣》:“常棣之华,鄂不韡韡。”郑箋云:“承華者曰鄂,‘不’當作‘柎’。”郑樵《通志·六书略》曰:“不,象华萼蔕形”。《常棣》“卾”一作“萼”,“萼不”即花萼与花柎,“华不”盖即“萼不”,“华不注”谓其山形如萼,四面多水,山如花萼倒注于水之势。《水经注·济水》形容华不注之山形:“华不注山单椒秀泽,不连丘陵以自高;虎牙桀立,孤峰特拔以刺天。青崖翠发,望同点黛。”足见其山形峭拔如萼、卓然孤峙于水泽之态。倒立之花萼,正与倒扣之钟形相去不远,《左传》谓之“华不注”,说明在古人的直观中,此山亦不妨被视作钟形。明乎此,则《山经》之“钟山”盖即《左传》之“华不注”,亦即今之华山(“华山”为“华不注”之简称)。

李希霍芬眼中的钟形山,也就是两千多年前《山经》作者眼中的钟山,相去两千余年的东、西方地理学家对同一座山不约而同地用同一种形象为之命名,足见此山形状之典型,亦足见《山经》作者观察之敏锐。

6.泰器之山,在钟山“西百八十里”(今里约4里)。此泰器之山在钟山(华不注)以西不远,当系济南以北、河济以南之山。今华山以西,济南城北、黄河北岸有鹊山(海拔112米),小清河与黄河之间有药山(海拔114米)、匡山、马鞍山,城西南隅则有腊山(海拔146米,腊山河出腊山,注入小清河),市区以南又有历山,泰器之山当在其中,但究为何山,已难考定。

经谓泰器之山,“观水出焉,西流注于流沙”。前人亦皆以“流沙”指西北沙漠,故毕沅《山海经新校正》解此经,即指为《汉书·地理志》张掖郡居延之“流沙”,因《山海经》中频见关于“流沙”之记载,学者遂以为《山海经》所述地理远及中国西域。顾颉刚先生在《五藏山经案语》一文中指出,《山海经》之流沙见于各方,不应视为西方沙漠,实为水滨沙洲。[注]顾颉刚:《顾颉刚古史论文集》卷八,中华书局,2010年,第265-266页。《山海经》十八篇中,“流沙”凡二十二见,不仅见于西北,亦频见于南方、东方。如《东次三经》云,自孟子之山,“又南水行五百里,曰流沙,行五百里,有山焉,曰跂踵之山”。又南水行九百里,曰踇隅之山,“又南水行五百里,流沙三百里,至于无皋之山,南望幼海,东望榑木”。如前所述,《东次三经》所记为庙岛群岛,其所谓“流沙”,只能是海滨沙洲,沙随水行,故谓之“流沙”,《山海经》所记流沙,盖皆为此类。《西次三经》所记既为山东西部地理,而山东西部地处黄河下游,黄河泛滥,则必导致流沙蔓延。直至现在,在鲁西北仍处处可见黄河泛滥所流下的沙河遗迹。《西次三经》之“流沙”,当即鲁西北的黄河古道流沙,不必远求诸西域之大漠。

7.槐江之山,在泰器之山“西三百二十里”(今里约8里),其地当已在今济南以西。“丘时之水出焉,而北流注于泑水。”上文说明,“泑水”即济水。古济水在泰山西南麓与河水几乎平行东北流,济水在南,河水在北,泰山西北麓发源的河流皆入济水。《水经注·济水》记录了两条在济南西南、发源于泰山北麓、北流注入济水的河流,即沙沟水和玉水。《水经注》云:

济水又东北,右会玉水,水导源太山朗公谷,旧名琨瑞溪,有沙门竺僧朗,少事佛图澄,硕学渊通,尤明气纬,隐于此谷,因谓之朗公谷。故车频《秦书》云:苻坚时,沙门竺僧朗尝从隐士张巨和游,巨和常穴居,而朗居琨瑞山,大起殿舍,连楼累阁,虽素饰不同,并以静外致称,即此谷也。水亦谓之琨瑞水也。其水西北流径玉符山,又曰玉水。

竺僧朗所筑之殿舍即今长清灵岩寺之前身,玉水今名玉符河。

《西次三经》谓槐江之山“实惟帝之平圃”,所谓“帝之平圃”,谓山巅地势平畅可为园圃。山巅平畅,从测面远观则为方山之形。今灵岩寺所在的灵岩山,海拔668米,山顶平坦,四壁如削,故又名方山。“槐江之山”盖即方山。

由槐江之山为“帝之平圃”,知其所出之水“丘时之水”当作“丘畤之水”,“时”(時)为“畤”之讹文。“槐江之山”下一座山为昆仑之丘,其上有虎身人面之神,“司天之九部及帝之囿时”,郭璞注云:“主九域之部界、天帝苑囿之时节也。”“囿时”不通,郭璞实强解,郝懿行认为“囿时”之“时”疑读为“畤”。“囿畤”亦即园圃,昆仑之神所司之“帝之囿畤”,盖即槐江之山的“帝之平圃”,也就是说,槐江之山即“帝之囿畤”,则槐江之山可称为“丘畤”,故由此山所出之水得名为“丘畤之水”,讹为“丘时之水”。

综上所述,《西次三经》前七山,即崇吾、长沙、不周、峚山、钟山、泰器、槐江诸山,为今临淄-章丘-济南-长清一线之山。

三、昆仑四水

(一)昆仑之丘

《西次三经》述槐江之山的“四望”云:

南望昆仑,其光熊熊,其气魂魂。

槐江之山“南望昆仑”,则昆仑必在灵岩山南方不远。至此,我们的《西次三经》之旅终于抵达昆仑之丘。

槐江之山“西南四百里”(今里约9.5里,百度地图实测灵岩寺至岱顶距离15.9公里)为昆仑之丘:

昆仑之丘,是实惟帝之下都,神陆吾司之。其神状虎身而九尾,人面而虎爪;是神也,司天之九部及帝之囿时。……河水出焉,而南流东注于无达。赤水出焉,而东南流注于泛天之水。洋水出焉,而西南流注于丑涂之水。黑水出焉,而西流于大杅。是多怪鸟兽。

这座在槐江之山(灵岩山)以南的神山,自然就是南去灵岩30里的巍巍泰山。

《大荒西经》和《海内西经》所记的昆仑也是这同一座昆仑:

西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。有神,人面虎身,有文有尾,皆白,处之。其下有弱水之渊环之,其外有炎火之山,投物辄然。(《大荒西经》)

海内昆仑之墟,在西北,帝之下都。昆仑之墟,方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所在。在八隅之岩,赤水之际,非仁羿莫能上冈之岩。(《海内西经》)

《西次三经》谓昆仑之神曰陆吾,“其神虎身而九尾,人面而虎爪,是神也,司天之九部及帝之囿时(畤)”。“陆吾”郭璞注云:“即肩吾也。庄周曰:‘肩吾得之,以处大山’也。”郭璞所引见《庄子·大宗师》“肩吾得之,以处太山”,本作“太山”,即泰山。《庄子》关于“肩吾”为泰山之神的记载,犹保留了上古时期昆仑与泰山之间关系的文化记忆。

(二)昆仑四水

昆仑地理之最为引人注目者,是其四周所发源的多条河流。

《西次三经》记昆仑所出为四水:

河水出焉,而南流东注于无达。

赤水出焉,而东南流注于氾天之水。

洋水出焉,而西南流注于醜涂之水。

黑水出焉,而西流于大杅。

《海内西经》所记昆仑所出之水则为六水:

赤水出东南隅,以行其东北。西南流注南海厌火东。

河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。

洋水、黑水出西北隅以东,东行,又东北,南入海,羽民南。

弱水、青水出西南隅以东,又北,又西南,过毕方鸟东。

比《西次三经》多了弱水、青水。但《海内西经》虽记述了六水,其言水道,则只有四条,洋水、黑水同一水道,弱水、青水亦同一水道。

洋水和黑水、弱水和青水,虽水不同名,却源委全同,两水一路并行,甚是古怪,自然界不可能存在如此齐头并进的两条河流。两条河流既然发源、流经、归宿如出一辙,那只能是同一条河流,也就是说,洋水与黑水、弱水与青水,分别只是一水之异名,洋水即黑水,弱水即青水。《海内西经》此文原本当只有“黑水”“青水”,有人将其异名“洋水”“弱水”标注于简端,后来的写手误将注抄进了正文。

《淮南子·地形训》亦言及昆仑所出诸水:

河水出昆仑东北陬,贯渤海,入禹所导积石山。

赤水出其东南陬,西南注南海丹泽之东。

赤水之东,弱水出自穷石,至于合黎,余波入于流沙,绝流沙南至南海。

洋水出其西北陬,入于南海,羽民之南。

文字与《海内西经》相似,但仅四水。两相对比,两者均有河水、赤水,《地形训》有弱水、洋水,而无黑水、青水,可证弱水即青水、洋水即黑水。

洋水与黑水既然为同一水,而《西次三经》黑水、洋水并见,可知其中必有一误。“洋水出焉,而西南流注于丑涂之水”,郭璞注云:“或作清。”则郭璞所见别本,“洋水”作“清水”,“清水”亦即“青水”,对照《海内西经》,自应以“清水”或“青水”为是。

《西次三经》记昆仑四水流向:

河水出焉,而南流东注于无达。

赤水出焉,而东南流注于氾天之水。

洋水出焉,而西南流注于丑涂之水。

黑水出焉,而西流于大杅。

“河水出焉,南流东注于无达”,意谓河水出昆仑后南流,这一记载与《西次三经》本身关于河水的记载相龃龉。《西次三经》上文中,“河水”已出现两次:一为首山崇吾之山,“在河之南”;二为崇吾之山以西六百七十里的不周之山,“东望泑泽,河水所潜也”。这两山都在昆仑之东,表明河水在出昆仑后是自西而东流的,可知经文“南流东注”当为“东流南注”之讹,“东”“南”二字误被抄手颠倒。《海内西经》称河水过昆仑后,“以行其北,西南又入渤海”,即过昆仑之北而东流,由西南方注入渤海,正所谓“东流南注”之义,《西次三经》河水所注的“无达”盖即《海内西经》所谓“渤海”。经此订正,《西次三经》的四水流向,河水东流,赤水东南流,洋水西南流,黑水西流,由东而东南而西南而西,可见《西次三经》是按照顺时针方向依次记述四水的。

至于《海内西经》记述各水流向,方向忽东忽西、忽南忽北,乍看漫无头绪,其中有些记述亦有讹误,将在下面具体论述到各水时,再加考订。

经过上述文字订正,再来考证昆仑诸水的地理,将不至于被文字讹误而引入歧途。下面分别考证四水究竟为哪几条河流。

1.河水

《西次三经》昆仑所出四水的第一条水为河水,即所谓“河水出焉,而东流南注于无达”,前人都将这一记载理解为“河源昆仑”。

河水源头远在中国西垂,尽人皆知,《西次三经》既然记载河出昆仑,则其所记地域必定已远及河水上游所在的中国西部,昆仑也必定要到河水上游去寻找。实际上,自古至今的学者,几乎都毫不犹豫地认为《山海经》“河出昆仑”说的就是“河水源于昆仑”的意思,而传统地理学中争论不休的河源问题和昆仑问题也由此而生。汉人因为将塔里木河误认为河水上游,故将塔里木河源出的于阗(今玉田)南山指为昆仑,唐人发现河水并非源于于阗,而是源于吐蕃,故将闷摩黎山(即今巴颜喀拉山)定为昆仑,河源于阗与河源吐蕃、新疆昆仑与青海昆仑两说相持不下,再加上酒泉南山(祁连山)也来抢昆仑的名号,所以清人干脆把绵延于新疆、青海、西藏、甘肃之间的崇山峻岭都视为昆仑山的支脉,现代人则把于阗昆仑到青海昆仑的整条山脉命名为昆仑山脉,不管把昆仑放在新疆、青海,抑或是甘肃,昆仑总归是早就在西部安家落户了。[注]刘宗迪:《昆仑:在神话的光芒之下》,《中华遗产》2014年第12期

郝懿行尽管知道《山经》所谓“水出”,不必皆谓发源,但由于心存成见,因此还是想当然地把《西次三经》“河水所出”的昆仑,解释为西方昆仑。[注]《西次三经》“河水出焉”,郝疏云:“今水出于积石,当肃州昆仑之南。《海内西经》曰‘出东北隅’,盖其伏流也。”郝氏为调停此经“河出昆仑”与《禹贡》“导河积石”,不得不用本来并不著名的甘肃昆仑(即祁连山)顶替于阗昆仑和吐蕃昆仑,用以充当《山经》昆仑。实际上,整篇《西次三经》所记述的都是河水下游接近入河口一带的地理,《山海经》本身就有明显的证据,只是前人成见在胸,对这些明显的线索视而不见而已。

如上所述,《西次三经》所述地域与《大荒经》版图西北部相重合。《大荒西经》提到昆仑,但通篇不见“河水”。《大荒北经》则两度记述河水所在,一则云“东北海之外,大荒之中,河水之间,附禺之山,帝颛顼与九嫔葬焉”。再则云:“大荒之中,有山名曰先槛大逢之山,河、济所入,海北注焉。”前者提及东北海,无论如何,只能是黄河下游的海,即渤海,则其所述及的河水,也只能是入渤海之河;后者提及先槛大逢之山,“河、济所入,海北注焉”,即河水、济水共同流经先槛大逢之山后入海,河水、济水只有在下游才齐头并流,则其所述及的河,也只能是河之下游,《大荒北经》所述为河水下游地理,可谓一目了然。《大荒北经》又云:“禹湮洪水,杀相繇,其血腥臭,不可生谷,其地多水,不可居也。禹湮之,三仞三沮,乃以为池,群帝是因以为台,在昆仑之北。”则《大荒北经》其地必与昆仑相去不远,证明昆仑之所在,亦必在河水下游以南。又,《西次三经》两度提到“泑水”,泑水亦即济水,槐江之山“丘时之水出焉,而北流注于泑水”,由槐江之山可“南望昆仑”,可见昆仑之丘必与济水水道相去不远。凡此记载,皆足以证明,昆仑不在河水源头,而在河水、济水下游,去河水源头寻找昆仑,可谓南辕北辙。

总之,《西次三经》“昆仑之丘,河水出焉”的记载,并非意味昆仑是河水源头,而不过意味昆仑为河水所过,昆仑不在河水源头,而在河水下游,前人因此记载而以昆仑为河源之山,纯属误解。

《海内西经》称:“河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山。”[注]《淮南子·地形训》引为:“河水出昆仑东北陬,贯渤海,入禹所导积石山。”与《海内西经》意思相同,但文字较为明快易解。河水出昆仑东北隅,以行其北,这正符合泰山的地理状况。今黄河在泰山西北麓东北流入渤海,历史上,包括上古时期,河水水道经常游徙于这一水道左右。经文称河水“西南又入渤海,又出海外,即西而北,入禹所导积石山”,乍看甚是奇怪,河水既已入渤海,何以又会流出海外,注入积石山?其实,明白《山海经》尤其是《海经》所谓“海”,也包括河水、济水下游与今渤海相毗邻和贯通的湖泊,这一记载就很好理解。“河水出东北隅”,指河水在泰山西北麓自西南向东北流,过泰山东北隅;“以行其北”,指河水在泰山以北自西向东流;“西南又入渤海”,指河水由渤海的西南方注入渤海;“又出海外”,意味这个“渤海”并非今渤海,而是河水下游、渤海以西的一个湖泊,因其与渤海相毗连,古人通称之为“渤海”;“即西而北”,指河水自“渤海”流出后,由西向东北流;“入禹所积石山”,指河水又经“禹所积石山”继续东北流。

“禹所积石之山”亦见《海外北经》和《大荒北经》,皆为“河水所入”,显然是同一座山。《大荒北经》称“大荒之中,有山名曰先槛大逢之山,河、济所入,海北注焉。其西有山,名曰禹所积石”,表明禹所积石之山为黄河、济水入海口以西的一座山,与《海内西经》的记载相合。

《西次三经》称河水出昆仑后,“东流南注于无达”,谓河水过昆仑(泰山)后东流,从南方注入“无达”,比较《海内西经》“河水出东北隅,以行其北,西南又入渤海”之说,“无达”盖即“渤海”,“南注于”亦即“西南又入”,两者所记河水流注的方向正相吻合。

总之,综合《海内西经》《大荒北经》《西次三经》关于昆仑和河水的记载,可见其中所记述的河水正合乎河水在泰山以下即将流入渤海之前的一段河道,不可因其中有“河水出焉”“河水出东北隅”之类的字样,就望文生义地认为它说的是河水源头或上游,并因此将昆仑指为河源之山。关于昆仑之所在,一直是中国历史上一个纠缠不清的问题,古往今来的博学之士引经据典、实地考察,上下求索两千年而不得其解,说了无数的空话,归根结底,是由于将《山海经》“河出昆仑”误解为“河源昆仑”,一字之误解,铸成千古谜案,读古人书,能不慎乎!

2.赤水

《西次三经》云:“赤水出焉,而东南流注于氾天之水。”赤水是自昆仑流出的第二条水。

赤水在先秦两汉载籍中罕见记载,仅见于《庄子·天地》《离骚》《吕氏春秋·有始览》《穆天子传》《淮南子·地形训》诸篇,而且《庄子》《离骚》《穆天子传》《淮南子》称道的赤水,都跟昆仑有关,且大都具有浓厚的神异色彩,显然都是本自《山海经》。《吕氏春秋·有始览》《淮南子·地形训》都以赤水与“河水、辽水、黑水、江水、淮水”并列,合称“六川”或“六水”,赤水名列第二,可见它在古代地理学体系中举足轻重的地位。河水、辽水、江水、淮水在《水经注》中皆有专篇,黑水在《水经注》中虽无专篇,但却见载于《禹贡》,且成为后世地理学考证的热点之一,独此赤水,既为与河水、江水、淮水、黑水等大水并列的六川之一,却名不见经传,委实耐人寻味。这条水既非小水,则不会堙没消失,它之所以名不见经传,大半是因为改换了名号,导致“赤水”之名被人遗忘。

“赤水”虽不见经传,在《山海经》中的地位却十分显赫,它在《山海经》中共出现20次,仅次于河水,排名第二,见于《南山经》《西山经》《海外南经》《海内西经》《大荒南经》《大荒西经》《大荒北经》诸篇,可见赤水流域之广,河道之长,几乎绵延整个大荒版图,必非一般流短水浅之小水。

综合《山海经》关于赤水原委及流经之迹的记载,不难考见其为今之何水。

赤水源于泰山东南。《西次三经》称昆仑之丘“赤水出焉,而东南流注于氾天之水”,《海内西经》称昆仑之丘“赤水出东南隅,以行其东北”,皆以赤水出自昆仑东南隅。昆仑即泰山,在泰山东南发源且流域较广的有三条河流,即汶水、泗水和沂水,赤水必为其中之一。

赤水注入东南海。《西次三经》称昆仑之丘“赤水出焉,而东南流注于氾天之水”,《大荒南经》云:“南海之中,有氾天之山,赤水穷焉。赤水之东,有苍梧之野,舜与叔均之所葬也。”前者之“氾天之水”,与后者的“氾天之山”皆为赤水所注或所穷,当为一地。据《大荒南经》,赤水所穷之氾天之山,近苍梧之野、舜之所葬,古苍梧之野即海州,即今连云港。[注]参见刘宗迪《四海之内:大荒经地域考》,《文史哲》2018年第6期。经云“赤水之东,有苍梧之野”,则赤水在苍梧之野(海州)以西继续南流,在其南入海。上述发源于泰山之阳的三条河流,即汶水、泗水、沂水,古汶水循泰山南麓西流,至今梁山县、古大野泽北,合济水北支,东北流入海;古泗水西南流,至鲁西南转而东南流,后汇淮水入海;古沂水在今沂源县以上东北流,过沂源南流汇入泗水后又汇淮水而东入海。可见,泗水和沂水,皆发源于泰山之阳而在海州之南入海,赤水必为其中之一。

赤水水道,盘回于大荒版图的西北、西、西南、南、东南。《大荒经》四篇,除《大荒东经》之外,其他三篇皆为赤水所经。

《大荒北经》中的赤水:

西北海之外,赤水之北,有章尾山。

《大荒西经》中的赤水:

西北海之外,赤水之东,有长胫之国。

西北海之外,赤水之西,有先民之国。

西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。

西南海之外,赤水之南,流沙之西,有人珥两青蛇,乘两龙,名曰夏后开。

《大荒南经》中的赤水:

南海之中,有氾天之山,赤水穷焉。赤水之东,有苍梧之野,舜与叔均之所葬也。

综合诸篇所记,可见赤水河道的梗概:自昆仑东南发源,西流至西北海东南,又南流至西南海东北,继而东流至南海而入海。

泰山发源而在海州入海的两条河流泗水和沂水,唯一符合上述条件者是泗水。

《水经》记泗水水道云:“泗水出鲁卞县(今泗水县东)北山,西南过鲁县(今曲阜)北,又西过瑕丘县(今兖州)东,屈从县东南流,漷水从东来注之。又南过平阳县(今邹县)西,又南过高平县(今鱼台)西,洸水从西北来流注之。又南过方与县(今鱼台西南)东,菏水从西来注之。又屈东南,过湖陆县(今鱼台东南)南,涓涓水从东北来流注之。又东过沛县(今沛县)东,又东南过彭城县(今徐州)东北,又东南过吕县(今徐州东南)南,又东南过下邳县(今邳县南)西,又东南入于淮。”今泗水仍为山东境内主要河流,发源泰山东南的泗水、蒙阴二县交界,上游经泗水、曲阜、兖州西南流,至今济宁南入南阳湖,在韩城出微山湖而为中运河,东南经台儿庄、邳县、宿迁,至泗阳转而东北流,在连云港南入黄海。

泗水发源自泰山东南的鲁中山区腹地,先西流至鲁西,后转而南流至鲁西南,再转而东流至鲁南、鲁东南,一水而萦绕鲁中山区的西、西南、南、东南,正合乎《大荒经》赤水之走向。泗水流至鲁中山区西南麓,其北则有古大野泽,当即《大荒经》所谓“西海”,其南今有著名的南四湖(南阳湖、独山湖、昭阳湖、微山湖),这一带地势低下,上古亦当有大泽潴积,其水源除泗水之外,还有鲁中山区西南麓发源的数条小河,此即《大荒经》所谓“西南海”的来历。

总之,《山海经》赤水必为今泗水无疑。

3.青水

《西次三经》所记昆仑所出四水之三为洋水:“洋水出焉,而西南流注于醜涂之水。”如上所述,据郭璞注,“洋水”一作“清水”,《海内西经》有“青水”而无“清水”,《山海经》中“青水”数见,而“清水”唯《西次一经》一见,《西次三经》四水,除河水外,赤水、黑水皆以色名,则“清水”本当作“青水”。

“青水”之名不见于任何先秦文献,在《山海经》中,凡五见,皆在《海经》:

毕方鸟在青水西,其为鸟人面一脚。(《海外南经》)

弱水、青水出(昆仑)西南隅,以东,又北,又西南,过毕方鸟东。(《海内西经》)

华山、青水之东,有山名曰肇山,有人名曰柏高,柏高上下于此,至于天。

南海之内,黑水、青水之间,有木名曰若木,若水出焉。(《海内经》)

《海内西经》《海外南经》的“青水”皆牵连“毕方鸟”,显然为同一青水之源、流,青水出昆仑后,南流至版图南方的毕方鸟东;《海内经》与《大荒南经》属于同一版图,《海内经》中黑水亦在南方,表明青水在大荒版图中亦为南流之水。

今沂水仍为山东境内主要河流,沂水有三条主要支流:上源为沂水主源,出自沂源县鲁山南麓,先北流,后东流、东南流,至沂水县西始西南流;中源为东汶河,出自蒙阴县蒙山西北麓,先北流,后东南流,在沂南县南注入沂水;下源为祊河,出平邑县蒙山西南麓,东南流至临沂注入沂水。三源皆在泰山东南,故直到东汉学者高诱,仍以沂水出泰山,《汉书·地理志》引《禹贡》“淮﹑沂其乂,蒙﹑羽其艺”,高诱注云:“沂出泰山。”

4.黑水

《西次三经》云:“黑水出焉,而西流于大杅。”昆仑所出四水最后一条是黑水。

黑水不仅在《山海经》具有重要地位,因为又见于《禹贡》,在古代地理学亦至关重要。关于黑水之所在,更是古代地理学中一个聚讼纷纭、至今不得其解的悬案,究其根本,始作俑者仍为《禹贡》对《山海经》的误用。

《山海经》中,黑水出现十五次,仅次于河水、赤水,除见于《西次三经》之外,还见于《南次三经》《海内西经》《大荒南经》《大荒西经》《大荒北经》《海内经》,可见其在《山海经》地理学之重要性,必为山东地区的一条重要河流。

泰山发源之大水,有泗水、沂水、汶水,以上已证明,泗水即赤水,青水即沂水,则剩下的一条汶水,必即黑水。

汶水,在现在中国版图上并不起眼,在山东境内亦算不上大水,但由于它北临泰山,南临曲阜,春秋时期,齐、鲁数因汶阳田而相争,故汶水在经史中极具盛名。汶水的著名,还由于其下游与四渎之一的济水相通,《禹贡》述青州贡道,云:“浮于汶,达于济。”《淮南子·地形训》云:“汶出弗其,西流合于济。”[注]《大荒南经》:“大荒之中,有不姜之山,黑水穷焉。”《地形训》“弗其之山”,或即“不姜之山”。《汉书·地理志》云:“泰山郡,汶水出莱毋,西入济。”皆云汶水西注济水。《禹贡》导河章述济水河道云:“导沇水,东流为济,入于河,溢为荥;东出于陶丘北,又东至于菏,又东北,会于汶,又北,东入于海。”《水经注·济水》云:“汶水出泰山莱芜县原山,西南过其县南,又西南过奉高县北,屈从县西南流,过博县西北,又西南过蛇丘县南,又西南过刚县北,又西南过东平章县南,又西南过无盐县南,又西南过寿张县北,又西南至安民亭,入于济。”汶水出莱芜原山西南麓,西南流过泰山之阳,南流至今梁山县东(今为东平湖)入济水。汶水入济处,古称清口。

汶水地位的降低,跟汶水被视为济水的支流有关。《禹贡》《地形训》《地理志》《水经》等书皆只将清口以上未入济以前之汶水称为汶水,而入济后则称济水,不称汶水,显然是把汶水当成济水的一条支流,而综观《山海经》各篇关于黑水的记载,可知《山海经》所谓“黑水”不仅指入济之前的汶水,而是将入济前、后的汶水一以贯之,通称为“黑水”。

《大荒经》记载黑水次数最多,共十次,据之可以大致勾勒出黑水的流经。《大荒南经》“黑水”凡三见,即:

南海之中,有氾天之山,赤水穷焉……有荥山,荥水出焉。黑水之南,有玄蛇,食麈。……

大荒之中,有不庭之山,荣水(即荥水)穷焉……有渊四方,四隅皆达,北属黑水,南属大荒。北旁名曰少和之渊,南旁名曰从渊,舜之所浴也。……

大荒之中,有不姜之山,黑水穷焉。……

大荒之中,有山曰去痓,南极……

这三条在《大荒南经》“苍梧之野”以西,南极“去痓”之山以东,所述景观大致位于大荒版图的正南偏东方,三处“黑水”的记载由西而东依次排列。“不姜之山,黑水穷焉”,所谓“穷焉”,字面意思指河流下游水尽之处,而此处当指黑水源头,源头亦为尽头,皆为水穷处,《大荒经》据图为言,故以“穷焉”称其处。在大荒版图中,不姜之山在昆仑东南,当为泰山东南某山。黑水由不姜之山西流;“有渊四方,四隅皆达,北属黑水,北旁名曰少和之渊,南旁名曰从渊”,渊为积水,此当为泉源,此渊北流,注于西流的黑水,今汶水上游仍有多处泉源。黑水纳少和渊水,又西流,过荥山。

《大荒西经》黑水仅一见,即:

西海之南,流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山,名曰昆仑之丘。

这一记载说明,大荒版图上,昆仑之后(北)绘有黑水河道。汶水由莱芜西流过泰山之阳,泰山只能位于汶水之后,而此文却说昆仑位于“黑水之前”,貌似不合。其实,这意味着,大荒经图上的黑水,不仅指入济之前的汶水,而是将与汶水合流后的济水亦通称为黑水。汶水在清口与济水合流后,东北流经泰山西北,在泰山东北流入海,《大荒西经》所记此条位于昆仑之后的黑水,当指泰山以北的汶水(济水)。这一点从《大荒北经》和《海内经》关于黑水的记载中可以得到印证。

《大荒北经》黑水亦仅一见,即:

西北海外,黑水之北,有人有翼,名曰苗民。

黑水流经西北海之南,西北海为大荒版图西北隅的泽水,这一段落的黑水显然是入济后北流的汶水。

《海内经》有五条言及黑水,皆以黑水作为方位参照:

流沙之东,黑水之西,有朝云之国、司彘之国。

流沙之东,黑水之间,有山名不死之山。

西南黑水之间,有都广之野,后稷葬焉。

南海之内,黑水、青水之间,有木名曰若木,若水出焉。

北海之内,有山,名曰幽都之山,黑水出焉。

这五条中,前三条所述皆为大荒版图西南部的景观,第四条所述为大荒版图南方的景观,其中前两条以“黑水”与“流沙”并举,如前所述,“流沙”在《山海经》中见于东、南、西、北各方,并非沙漠,而是海滨或河滨之沙洲。“流沙”在《西次三经》中二见,《海内西经》中一见,《大荒西经》中二见,《大荒北经》一见,《海内经》中五见。这些西部的流沙,或在西北海之滨,或在西海之滨,或在西南海之滨。《海内西经》云:“流沙出钟山,西行又南行昆仑之墟,西南入海,黑水之山。”流沙从西北隅的钟山向西南绵延,经昆仑之西,继续向南延伸,直到西南海,在其入西南海处,有黑水之山,当系黑水流入“西海”处的一座山,可见,所谓“流沙”实为绵延于整个大荒版图西方的一条流沙带,此种流沙地貌显然是黄河在鲁西平原边缘泛滥所造成。历史上,鲁西北、鲁西、鲁西南平原与鲁中山区相接的山前平原,正是此种广袤的流沙地貌,至今尽管经过长期的农田改造,沙地仍处处可见。《海内经》前二条,黑水与流沙并举,黑水在流沙之东,流沙自北向南延伸,黑水与之南北并行,第三、第四条则表明,在黑水所流经处,有一片广袤的平原,称为都广之野,“后稷葬焉”,当为祭祀谷神后稷之地。历史上,汶水入济处的鲁西南,正是肥沃的汶阳田所在,即今肥城、东平、宁阳、汶上四县地处汶水下游的鲁西南山前冲积平原,都广之野当即指汶水河口平原。

《海内经》提及“黑水”的第五条,即“北海之内,有山,名曰幽都之山,黑水出焉”。这一在北方的黑水河道,可与《大荒北经》的“西北海之外”的“黑水”相印证,表明黑水流经大荒版图的北方,实为合济水北流的汶水,亦即在泰山以北的济水下游河道。

《海内西经》云:“黑水出(昆仑)西北隅以东,东行,又东北,南入海,羽民南”,此文记黑水流向,颇多费解之处。黑水出昆仑西北隅,昆仑即泰山,出昆仑西北隅的黑水当指泰山西北麓的济水(汶水)下游,济水(汶水)循泰山西北麓东北流,所入之海应为渤海,即北海,不可能入南海,更不可能流经位于南方的羽民(《海外南经》和《大荒南经》皆有羽民国),明乎此,则知此文必有讹误。《海外南经》云:“毕方鸟在其东,青水西。”而《海外南经》中,羽民国恰与毕方鸟相毗邻,在毕方鸟西,则海经版图上,流经羽民之水,非黑水,而是青水。《海内西经》所述与《海外南经》同属一个版图,可见《海内西经》此条之“羽民南”,说的当是青水,而非黑水,“南入海,羽民南”一语原文当在下一句“弱水、青水出西南隅以东,又北,又西南,过毕方鸟东”后,被抄手误抄到了“黑水”条。《淮南子·地形训》所谓“洋水(即黑水)出其西北陬,入于南海,羽民之南”则沿袭了这一错误。总之,《海内西经》此条所记实为汶水在泰山西北的河道走向。

现在回过头来看《西次三经》关于黑水的记载。《西次三经》云:“昆仑之丘……黑水出焉,而西流于大杅。”似与其他诸篇所言黑水河道皆不相合。“大杅”,郭璞注:“山名也。”郭璞盖以意说之,汶水下游与济水相会处,地处鲁西,古多泽水,此“大杅”当为泰山以西的泽水,“大杅”为何泽,可由《水经》求之。

《水经》记济水至乘氏县西,“分为二:其一水东南流,其一水从县东北流,入巨野泽。又东北过寿张县西界安民亭南,汶水从东北来注之”。济水注入巨野泽,又出巨野泽东北流,济水出巨野泽不久,即有汶水自东来注入。上古时期,巨野泽水面当更广阔,则汶水很容易直接入泽,则《西次三经》所谓黑水西注之“大杅”,即巨野泽。

“钜野”或“巨野”为秦汉以后名称,先秦则称“大野”,《尔雅·释地》所谓“鲁有大野”是也。《左传·哀公十四年》云:“春,西狩于大野,叔孙氏之车子鉏商获麟。”《禹贡》云:“大野既猪,东原厎平。”《周礼·夏官·职方氏》云:“河东曰兖州,其山镇曰岱山,其泽薮曰大野,其川河、泲。”皆作“大野”,《史记》《汉书》而下,则皆作“钜野”。《说文》云:“野,郊外也。从里予聲。”“野”“杅”皆从“予”得声,其音同。《说文》又云:“,古文野。”“杅”盖为“”字的坏字或简写字,则“大杅”亦即“大野”,《西次三经》所谓黑水“西流入大杅”,无异于说“黑水西流于大野”,只因“大野”写成了“大杅”,郭璞昧于其意,遂妄注为“山名”,毕沅、郝懿行虽精于考据,但轻信郭注,亦但随声附和而已。

综合诸篇所记,可知《山海经》中黑水之源委流向:黑水出昆仑东南之“不姜之山”,西流,纳“少和之渊”北流之水(以上见《大荒南经》),又西流经昆仑(泰山)之南,又西流,经“流沙”、后稷所葬的“都广之野”(汶上之田)(以上见《海内经》),入“大杅”(大野泽)(《西次三经》),出大杅北流,过昆仑西北麓,东北流,过“西北海”和“北海”之滨的“幽都之山”,最终入于渤海。

这正是《水经注》所述的古汶水-济水的河道,可见,《山海经》黑水在大杅以上河道,即汶水,自大杅以下河道,则为济水。《尚书·禹贡》《淮南子·地形训》《汉书·地理志》《水经》重四渎,叙汶、济河道以济水为主,以汶水为济水之支流,而《山海经》则无四渎概念,叙河道以汶水为主,而以“黑水”之名通贯汶、济,黑水因此成为萦绕于《山海经》版图的一条重要水道。

《山海经》中,《海经》多见“黑水”之名,《山经》仅《西次三经》两见“黑水”[注]《南次三经》:“鸡山……黑水出焉,而南流注于海。”当为另一黑水,可不论。,而《山经》又有“泑水”,两见于《西次三经》,一见于《北次一经》,皆为济水下游。《西次三经》长沙之山泚水“北流注于泑水”,郭璞注云:“乌交反,又因黝,水色黑也。”可见,“泑水”亦即“黝水”,义同“黑水”。《海经》与《山经》非出同一作者之手,《海经》名之为“黑水”,《山经》名之为“泑水”,名虽异而义相通。

昆仑四水之得名,除河水外,其他三水之名或还与方位有关。泗水与汶水同出泰山之南,始则并行西流,终则分道扬镳,泗水西南流转而东南流而入南海,汶水东北流而入北海,两者一南一北。五行观念中,五方应五色,南为赤,北为黑,故南流入南海者谓之“赤水”,北流入北海者则谓之“黑水”。至于沂水,出自泰山东南麓,自北而南纵贯于东方,东方属青,故得名“青水”。以五行之色命名泰山四方之水,可见泰山在《山海经》地理版图中,虽偏于西北,在《山海经》宇宙观中,却是宇宙的中心,泰山成为“众神所在”“帝之下都”的神山昆仑,盖以此。

由于济水在古代地理学中名列四渎,地位显赫,故《禹贡》《地理志》《水经注》叙水道,皆以济水为主、汶水为次,以汶水为入济水之支流,济水汇合汶水之后仍称为济水。《山海经》的地理观则自有格局,不与上述诸书同,整部《山海经》中,作为四渎之一的“济水”之名仅三见[注]除《大荒北经》“河、济所入”一条外,《中次十一经》两见“济水”之名。其一,“荆山之首,曰翼望之山。湍水出焉,东流注于济。贶水出焉,东南流注于汉”;其二,“又东四十里,曰支离之山,济水出焉,南流注于汉”。,可见,济水在《山海经》中的地位并不重要。《山经》不谓汶水以下之济水为“济水”,而谓之“泑水”,说明在《山经》作者的地理观中,是把这一段水道视为“黑水”的一部分,而非作为“济水”的下游。传统的主流地理学因受四渎观念和《禹贡》的影响,视济水为主流,而汶水为支流,《山经》称济水在巨野泽之下河道为“泑水”或“黑水”,说明《山经》作者是从对水道的实际考察出发,据实记载,心中并无“四渎”的观念,也未受《禹贡》的影响,这也可以作为《山经》成书早于《禹贡》之一证。

《禹贡》成书于《山海经》之后,其作者从战国晚期“华夏一体观”出发,误以《山海经》之“天下”为中国之“天下”,以《山海经》之西方为中国之西方,因此取《山海经》西方的地名弥补其对雍州地理知识的不足,凡见于《山海经》西部之地名,如昆仑、积石、三危、黑水、弱水、流沙等,均被他搬到雍州地界。“黑水”之名,《禹贡》凡三见。导水章云:“导黑水,至于三危,入于南海。”此说当是本自《海内西经》“黑水出西北隅以东,东行,又东北,南入海”之说,因“出西北隅以东,东行,又东北”与“南入海”南辕北辙,一目了然,故《禹贡》作者删去了“出西北隅以东,东行,又东北”而保留“南入海”,补以“三危”(“三危”见《西次三经》,为西方之山,详见下文),殊不知他删去的原是关于“黑水”水道的正确记载,而他所保留的“南入海”反倒是与“黑水”无关的错简(见上文)。《禹贡》作者又见《山海经》中“黑水”源远流长,且盘萦于《山海经》西部,过流沙(《海内经》),入南海,因此误以为“黑水”为绵延于中国西北流沙之际而南流、经西南入南海之大河,故以黑水为雍州之西界、梁州之南界,于是有九州章所谓“华阳、黑水惟梁州”“黑水、西河惟雍州”,硬是凭空造出一条穿越流沙,跨越祁连山、昆仑山、巴颜喀拉山脉、横断山脉等高山峻岭,横越黄河、长江等深谷长水,从西北一直绵延到西南,最后流入南海的神奇黑水。后人因为不明《禹贡》黑水与《山海经》黑水的渊源,又奉《禹贡》为金科玉律,鉴于中国西部的地理形势无法容纳这样一条黑水,为了替《禹贡》打圆场,围绕着黑水究竟是西部哪条河流、黑水源头何在、流经何地、如何从雍州之西流经梁州之南而入南海、梁州黑水与雍州黑水究竟是一是二之类的问题生出种种奇思妙想,可谓挖空心思,各显神通,但到头来都是无的放矢,可怜无补费精神。

《禹贡》作者尽管对《山海经》“黑水”情有独钟,但却并不知道《山海经》的黑水就是汶水与济水,鉴于济水为四渎之一,汶水为齐鲁名水,因此又在《禹贡》中对济水和汶水大书特书,在导水章中专门为济水列一条:“导沇水,东流为济,入于河,溢为荥;东出于陶丘北,又东至于菏,又东北,会于汶,又北,东入于海。”在九州章记青州贡道云:“海岱惟青州……浮于汶,达于济。”将济水的源头一直追溯到王屋山发源的沇水,而把汶水当成济水的一条支流。如此一来,《山海经》本为一水的黑水,到了《禹贡》中一分为三,变成了黑水、汶水、济水三条河流,节外生枝,叠床架屋,不同时代和地域的地理知识被不分青红皂白地杂糅于一书。足见《禹贡》作者,虽有经纬九州山川之抱负,却对九州地理并无真切的知识,其地理知识并非来自他自己的实地考察(那个时代也不可能对九州山川进行全面的考察),而无非是将不同时代、不同来源的地理知识东拼西凑、敷衍了事。

一旦认识到《禹贡》“黑水”不过是把《山海经》中原在山东西部的黑水搬到了中国西部,由《禹贡》黑水导致的所有问题都迎刃而解,则前人围绕着黑水问题所提出的种种奇思妙想不过是痴人说梦,可以一笔勾销。

以上不吝辞费,对昆仑之丘所出之河水、赤水、青水、黑水详加考证,证明所谓《山海经》中所记河水,皆为下游之河水,所谓“河出昆仑”不应理解为“河源昆仑”,昆仑并非河水源头之山,而只能是在河水下游的大山。至于赤水、青水、黑水,其源委流经,与发源于泰山之麓的泗水、沂水、汶水一一吻合,足以证明,昆仑之丘即东岳泰山,至于于阗、吐蕃之昆仑,只是后人误解《山海经》而附会的结果,因此,不应因西方之昆仑,而将记述昆仑之丘的《西次三经》《大荒西经》《海内西经》误解为雍州乃至西域之地理。

四、昆仑以西

《西次三经》共记二十二山,以上所考崇吾之山、长沙之山、不周之山、峚山、钟山、泰器之山、槐江之山、昆仑之丘八山,其中,长沙之山所出之水泚水即淄水,不周之山在长白山,钟山为华不注山,槐江之山为灵岩方山,其所出丘时之水为玉符水,泚水和丘时之水所注之泑水为济水,昆仑即泰山,昆仑所出的赤水、青水、黑水分别为泗水、沂水、汶水,这几座山依次由东而西而西南,分布于临淄、章丘、历城、泰安一线,据此,《西次三经》中剩下的泰山以西十四座山之所在也大概可以推知了。

将上述数山与鲁中山区西北隅的山势走向相对比,可以看出《西次三经》在定向上的偏差。《西次三经》中,“昆仑之丘”之前的八座山,以首山“崇吾之山”开始,“长沙之山”“不周之山”“峚山”“钟山”四山皆一路“西北行”,相当于从今博山区的淄水源头原山西北行,经过章丘、邹平之间的长白山,继续西行至济南以北、黄河以南的平原残丘,接下来的“泰器之山”“槐江之山”二山则改为“西行”,相当于从济南北部至济南西南长清县的灵岩山一带,“槐江之山”西南行至“昆仑之丘”,相当于从灵岩山南行至泰山。可见,《西次三经》所记行程方向,与实际方向相比,一直偏向西北,即经文所谓“西北行”,实为西行,经文所谓“西行”,相当于西南行,经文所谓“西南行”,则相当于南行。在缺乏准确定向手段的上古时期,在方位上出现偏差,乃是情理之中的事情。但是,写作《西次三经》的这位古代地理学家,应当有其一套“科学的”辨方正位的手段,他很可能是根据日出、日落的方位而定,由于太阳出入方位四时并不相同,秋分后、春分前偏南,春分后、秋分前偏北,从而会导致定位上的系统性偏差(实际上,直到如今,在日常生活中,一般人仍以太阳出入定东西),因此,经文所记方位与实际方位的偏差才体现出高度的前后一致性,而非毫无规律的随机性误差。

《西次三经》中“昆仑之丘”之后的十四座山,无一例外,皆一路西行,考虑到其定向的误差,在实际上应该偏向西南方向。从泰山向西南,在汶水下游河谷以北,泰安以西,平阴以南,东平以北,阳谷以东,以肥城盆地为中心,东西绵延百里左右,是位于泰山西南麓的一片低山丘陵地带,过此以往,则是一马平川的鲁西北平原,再也无山可记,则《西次三经》中“昆仑之丘”以西的十四座山,当即分布于泰山西南余脉的肥城盆地周边的低山丘陵地带。

这一带的山丘无高大名山,因此,很难将《西次三经》所记诸山一一考定,对号入座,但是,由于这一带正处于汶水、济水交汇之际,大野泽之滨,为齐、鲁国境之交,春秋战国之际很多历史事件都发生在这一代,并载于经史,因此,《西次三经》仍有几处山、水,在载记中有案可稽,在地理上亦有迹可案。

(一)乐游之山与桃水

昆仑之丘“又西三百七十里,曰乐游之山。桃水出焉,西流注于稷泽”。昆仑即泰山,泰山西今为肥城县,《汉书·地理志》泰山郡“肥成”,应劭曰:“肥子国。”肥城县南为汶水,汶水南为汶上县,肥城与汶上之间的汶水上春秋时有地曰“桃”,《春秋·襄公十七年》云:“秋齐侯伐我北鄙,围桃。”《左传》同年云:“秋,齐侯伐我北鄙,围桃,高厚围臧纥于防。”杜预注:“弁县东南有桃虚。”弁县,即春秋时卞地,在今曲阜东泗水县,不在鲁北鄙,杜注误。《汉书·地理志》泰山郡有桃山、桃乡。《水经·汶水注》云:“汶水又西南径桃乡县故城西,王莽之鄣亭也。”桃乡城在今汶上县东北四十里汶水上,正当鲁之北鄙,当即《春秋》之“桃”。《公羊传·襄公十七年》云:“秋,齐侯伐我北鄙,围洮。”则“桃”又作“洮”,“洮”当为水名,盖即《西次三经》所谓“桃水”,鲁之“桃”邑当因“桃水”而得名。

桃水所出的“乐游之山”,当在今泰山以西、肥城以北一带由泰山向西南延伸之泰山余脉的群山中。《水经注》“泌水”,今名康王河,一名肥河,其上游最大支流名为汇河,发源于肥城湖屯镇北的陶山,此“陶山”或即“桃山”。

值得注意的是,“乐游之山”以西隔“蠃母之山”即为“玉山”,其山为西王母所居。其地亦当在肥城。肥城之山曰桃山,其水曰桃水,其城曰桃邑,其乡曰桃乡,可见肥城自古就与“桃”结下不解之缘,至今肥城桃仍远近闻名。神话传说中,西王母有仙桃,食之可以长生不老,西王母之山既然在肥城,则西王母之桃,盖即肥城桃,肥城当为西王母崇拜的起源地。《海外西经》《大荒西经》称西王母所在为“沃之野”,其地近西海,西海即大野泽,推其方位,“沃之野”当即肥城盆地。“沃之野”即肥沃的田野,沃野亦即肥田,肥城之得名即源于其地土地肥沃。春秋时,肥城为著名的“汶阳田”所在,齐鲁两国曾为争夺汶阳田而屡启战端。汉代西王母画像石分布最为集中的地区,正是肥城周边的鲁西南一带,足见肥城一带西王母崇拜的源远流长。

(二)积石之山与石门

过西王母所居的“玉山”,“又西四百八十里,曰轩辕之丘”,轩辕之丘又见《海外西经》和《大荒西经》,其记载具有浓厚的神话意味,轩辕之丘亦当在上述肥城以北的泰山余脉中。经云轩辕之山“洵水出焉,南流注于黑水”,黑水即汶水或济水,则此山必在汶、济交汇处之北。

轩辕之丘“又西三百里,曰积石之山,其下有石门,河水冒以西流”。泰山以西、济水之滨,有个地名叫“石门”,凡读过《左传》者,都该知道。《春秋·隐公三年》云:“冬,十有二月,齐侯郑伯盟于石门。”杜预注云:“石门,齐地,或曰济北卢县故城西南济水之门。”《左传》云:“冬齐郑盟于石门,寻卢之盟也,庚戌,郑伯之车偾于济。”古卢县,今平阴县,石门在平阴西济水上。《水经注·济水》云:“水有石门,以石为之,故济水之门也。《春秋·隐公五年》:‘齐、郑会于石门,郑车偾济。’即于此也。京相璠曰:‘石门,齐地。’今济北卢县故城西南六十里,有故石门,去水三百步,盖水渎流移,故侧岸也。济水又北径平阴城西。”石门当为古代水利工程引济水灌溉的闸门。

《西次三经》所谓“河水冒以西流”,“河水”古代为黄河专名,谓“石门”所在为河水而非济水,与《春秋》《水经注》所说不同。古河水在鲁西平原时常泛滥,河决则洪水夺济水河道而行,河水退则复为汶、济所行。《史记·河渠书》载:“元光之中,而河决于瓠子,东南注巨野,通于淮、泗。”瓠子河决是历史上一次著名的河决,河水肆虐豫东、鲁西一带达二十年,洪水泛滥至巨野泽,汉武帝因此作歌曰:“瓠子决兮将奈何?皓皓旰旰兮闾殚为河!殚为河兮地不得宁,功无已时兮吾山平。吾山平兮巨野溢,鱼沸郁兮柏冬日。”吾山即今东阿鱼山,《水经注·济水》云:“马颊水又东北流径鱼山南,山即吾山也。汉武帝《瓠子歌》所谓吾山平者也。”古东阿即在今平阴济水西,与平阴石门相去咫尺,可见瓠子河决时,河水必进入济水北流。河决而夺济水北流,在汉武帝之前必定也发生过,只是未见载记而已。今黄河在阳谷-平阴-长清-历城一线即行于济水(大清河)古道,亦可与古为证。明乎此,则《西次三经》石门河水的记载,或正反映了未见于他书记载的古河水夺济渠北流的一条河道。实际上,历史上的所谓济水,一直就是河水下泄的一条支流。

石门为河堤之上的引水之门,所谓“河水冒以西流”,不过是说以此石门由河中引水以入西流之渠,并非意味着河道在此转而西流。“积石之山”,顾名思义,应是巨石磊落的石山,故名为“积石”。

《海外北经》《海内西经》《大荒北经》均记载有“禹所积石之山”,《海外北经》《海内西经》谓其为“河水所入”,《大荒北经》谓其为“河、济所入”,这三处“禹所积石之山”,皆在河水、济水入海口附近,不应与此处“积石之山”混为一山。此“积石之山”在昆仑(即泰山)西南,而据《海内西经》,河出昆仑东北隅之后,东行注渤海(实为今渤海西大泽),出渤海后,“入禹所积石之山”:两处记载正好上下连贯,积石在上,昆仑在中,禹所积石在下,渤海更在禹所积石之下,河水由“积石之山”经昆仑西南东北流,然后东流“入禹所积石之山”,足见“积石之山”并非“禹所积石之山”。“积石之山”在泰山西,“禹所积石之山”则在鲁北近海处。

至于“禹所积石之山”的来历,可以从德国地理学家李希霍芬的山东游记中找到答案,他看到济南北部黄河沿岸“有几座山丘形状较舒缓,表面覆盖着略呈黑色的巨大圆石块,另一些则较陡峭,从远处看好像也是由这种石块堆成的”[注][德]费迪南·冯·李希霍芬:《山东及其门户胶州》,青岛市档案馆编译,青岛出版社,2014年,第111页。。此种巨石堆积而成的地貌,今仍可从济南北部的山丘上看到。古人和李希霍芬所见的为同一些巨石堆成的山丘,李希霍芬是地理学家,因此他知道那是火山喷发的遗迹,而古人不懂地质学,因此把它们说成是大禹治水疏通河道时挖出的石头堆积而成,故名之为“禹所积石之山”。

《禹贡》亦有“积石”,凡两见,一见九州章雍州:“浮于积石,至于龙门、西河,会于渭汭。”一见导河章云:“导河积石,至于龙门……”不用说,也是从《山海经》搬过去的,经过《禹贡》作者的这一番乾坤大挪移,原本位于河水下游、泰山西麓的积石之山居然变成了河水上游的河源之山。后人又根据《禹贡》将错就错,把积石山坐实到了今甘肃临夏,《汉书·地理志》金城郡河关县“积石山在西南羌中”是也。

(三)三危之山

《西次三经》自“积石之山”继续西行,“又西二百里,曰长留之山,其神白帝少昊居之”,“又西二百八十里,曰章莪之山”,“又西三百里,曰阴山,浊浴之水出焉,而南流注于蕃泽”,“又西二百里,曰符愓之山”,这些山名不见经传,无从稽考其具体所在,但它们肯定是位于平阴石门迤西济水左畔的泰山余脉之中。

符愓之山“又西二百二十里,曰三危之山,是山也,广员百里”。“三危之山”在《山海经》尽管唯此一见,在上古历史地理中却是一座名声显赫的名山,《尚书·尧典》称舜流放四凶:“流共工于幽州,放驩兜于崇山,窜三苗于三危,殛鲧于羽山,四罪而天下咸服。”同样的记载亦见于《孟子·万章上》《大戴礼记·五帝德》《庄子·在宥》《淮南子·修武训》等。舜流放四凶之地:流共工于幽州,幽州在北方;放驩兜于崇山,崇山在南方;殛鲧于羽山,羽山在东方;窜三苗于三危,则三危当为西极之地。《吕氏春秋·为欲》云:“北至大夏,南至北户,西至三危,东至扶木。”《淮南子·主术训》云:“昔者神农之治天下也……其地南至交址,北至幽都,东至旸谷,西至三危,莫不听从。”皆以“三危”为西极。

“三危”亦见《禹贡》,九州章雍州下云:“三危既宅,三苗丕叙。”导水章云:“导黑水,至于三危,入于南海。”置“三危”于雍州西部。

《尧典》四凶及其流放地,除“崇山”不可考外,其他都见于《山海经》:共工见于《大荒西经》;驩兜即驩头,见于《大荒南经》;三苗见于《大荒北经》和《海外南经》;鲧见于《大荒南经》《大荒北经》和《海内经》;羽山见于《南山经》;幽州为幽都所在,“幽都”见于《北山经》和《海内经》;然则“三危”也必定本自《西山经》“三危”,可见“舜放四凶”的四极观实脱胎于《山海经》。《禹贡》雍州的“三危”,自然也是从《山海经》移置。后人不了解《禹贡》比《山海经》晚出,反据《尧典》《禹贡》的记载,将“三危”指定在西垂的敦煌,则无非是替《尧典》和《禹贡》圆谎,可以置而不论。

《西次三经》的这座“三危之山”,据其上下文关系,当在平阴石门迤西济水左畔的泰山余脉,其地当已接近汶水入济处。《水经注·汶水》记述汶水在桃乡以下的河道云:“汶水自桃乡四分……汶水又西南径东平陆县故城北……汶水又西径危山南,世谓之龙山也。”东平陆古城在今东平县东,其地已西去汶水与济水相会处不远,这座在汶水、济水之交东北方的“危山”,与《西次三经》“三危之山”的位置相近,两者皆以“危”为名,或即一山。“危山”曾因发生过一次山石自立的怪异事件而见于《后汉书》,《宣元六王传》:“哀帝时,无盐危山土自起覆草,如驰道状,又瓠山石转立。”事又见《蒯伍江息夫传》,《水经注》即引此事以说汶水之危山。

今肥城县西南、东平县东北有山名白佛山(俗称白虎山),因山上有隋开皇石佛造像而得名,光绪《东平州志》:“州东北三十里相传即危山,《明史·地理志》‘州东北有危山’是也。”其山虽仅海拔370米,但此山为泰山西麓余脉最后的一座山,南俯汶水,西临大泽,地理位置显要。从东北逶迤而来的泰山余脉在此终结,自此向西、向南,就是一望无际的鲁西平原和浩瀚的大野泽(今其西有东平湖),此山本身的山势由北而南,十数个山峦绵连不绝,由北而南渐次升高,最南一山为其主峰,从汶水望去,主峰危岩绝壁,拔地而起,大有虎踞龙盘之势,名为“危山”,当与其山势有关。

(四)汤谷、泑山

自“三危之山”继续西行,为《西次三经》最后四座山,“又西一百九十里,曰騩山”,“又西三百五十里,曰天山,多金玉,有青雄黃。英水出焉,而西南流注于汤谷”,“又西二百九十里,曰泑山,神蓐收居之。是山也,西望日之所入,其气员,神红光之所司也”,“西水行百里,至于翼望之山”。

根据地形,这几座山既然在泰山西脉的尽头,则必在今东平县以西、平阴县以南、东平湖东北岸诸山之中。春秋时,这一带有地名曰“阳谷”,为齐地,《春秋·僖公三年》云:“秋,齐侯、宋公、江人、黄人会于阳谷。”杜预注云:“阳谷,齐地在东平须昌县北。”在今阳谷县东。天山英水西注之“汤谷”,当即此春秋的阳谷。

《海外东经》《大荒东经》亦有“汤谷”,为东方日出之地,其字又作“暘谷”,《尚书·尧典》云:“分命羲仲,宅嵎夷,曰暘谷。”《淮南子·天文训》云:“日出于暘谷,浴于咸池,拂于扶桑,是谓晨明。”《地形训》云:“暘谷、榑桑在东方。”《说文·日部》云:“暘,日出也。从日昜声。《虞书》曰暘谷。”又《叒部》云:“叒,日初出东方湯谷,所登榑桑,叒木也。”又《土部》云:“堣夷,在冀州陽谷。立春日,日值之而出。”可见“湯谷”“暘谷”又可写作“陽谷”,“暘”“陽”音义并同。这说的都是东方的“湯谷”或“陽谷”,但同样适应于西方的“陽谷”,表明西方“陽谷”亦不妨写作“湯谷”。《西次三经》的“湯谷”与《春秋》的“陽谷”既然俱在泰山西麓,则“湯谷”当即“陽谷”。

东方汤谷为日出之地,《西次三经》之“汤谷”(阳谷)则因其为日落之地而得名。“汤谷”为英水西流所注,英水出天山,天山以西即为“泑山”,“西望日之所入,其气员,神红光之所司也”。“红光”之神即落日之神。泑山在天山以西,当已近英水所注的汤谷,经谓其地“西望日之所入”,盖即“汤谷”之所在。《春秋》的“阳谷”,今在东平湖东岸,东平湖其地凹陷,为泽水所聚,盖即古阳谷或汤谷所在。

《西次三经》中,天山之西,为泑山,泑山西“水行百里”,为翼望之山,则泑山与翼望之山隔水相望,泑山当已在济水之滨。经中“泑水”即济水,“泑山”盖得名于“泑水”。汶水与济水一脉相连,汶水在上,济水在下,《西次三经》中,“黑水”与“泑水”互见,“黑水”在上游,“泑水”在下游,可见《西次三经》作者正如后世《禹贡》《地理志》《水经》等书以东平为界分汶、济一样,也以东平为界分“黑水”和“泑水”。东平以上,自西而东者为“黑水”,即今之汶水,东平以下,自南而北者为“泑水”,即后来之济水,“泑山”在东平,处“黑水”“泑水”之交,盖以“泑山”为“泑水”起始的标志。《水经·济水注》云:“济水又北,汶水注之,戴延之所谓清口也。”“清”“泑”同义,《水经注》以汶水汇入济水处曰“清口”,与《西次三经》以“泑山”标“黑水”“泑水”之交同其用意,两者当相去不远。

“泑山”西隔水为“翼望之山”,此山已在济水以及“泑水”之西。泰山西脉,络绎至平阴、东平间,已至终点,东平以西则为湖区和平原,平原东缘,东平湖东岸及湖中,尚有十数低矮孤山,为群山之余声,见于《水经注》者有安民山、鱼山,今东平湖中有金山、土山、铁山等,湖东有水牛山、大王山、小王山、偏山等,“翼望之山”当在其中。

五、结论:《西次三经》与齐鲁古道

本文不辞繁冗,对《西次三经》所记山、水详为考证,足以证明此篇所记诸山、水,与鲁中山区西北部的山川形势和地形地貌高度吻合:

长沙之山为泚水所出之山,其地在今临淄以南的原山范围内,泚水入泑水,泚水即淄水,泑水则为济水。

不周之山在长沙之山西北,其地在今章丘、邹平之间长白山脉,长白山为古火山喷发遗迹,“不周”之名反映了火山口的地貌形态。

峚山、钟山又在不周之山西北,为今历城以北冲积平原上的孤丘,钟山其形如钟,无疑即古之华不注,今之华山。

槐江之山在泰器之山以西,其地在济南西南长清一带,丘时之水出自槐江之山,又称瑶水,瑶水入泑水或济水,瑶水当即《水经注》之玉水,今之玉符河,而槐江之山当即灵岩山,又名方山。

昆仑之丘在槐江之山西南,其地已入泰安,昆仑为帝之下都,众神所在,为《山海经》群山之冠,即鲁邦所瞻的岩岩泰山。昆仑之下为河水、赤水、黑水、洋水(青水)四水所出。河出昆仑,东流南注于无达,指河水过昆仑东北流注于渤海;赤水即泗水,黑水即汶水,洋水(青水)即沂水,黑水所入之大杅,即常见经史记载的大野泽。

昆仑以下诸山,均西行,在今肥城、平阴、东平、东阿之间的泰山余脉中。乐游之山在昆仑西,桃水出焉,桃水当为今发源于肥城陶山南流入汶水的康王河,亦即《水经注》的泌水,“泌”为“洮”字之讹。

蠃母之山在乐游之山西,其间皆水行,为流沙,所指当为今肥城、汶上之间的大汶河下游河道,大汶口河道历来即以多沙著称。

蠃母之山又西曰玉山,又西曰轩辕之山,“洵水出焉,南流注于黑水”,此下诸山皆在汶水、济水交汇处的东北方,洵水为这一带南流注入汶水的最后一条河流。

积石之山在轩辕之山以西,其下有石门,河水冒以西流,此石门为见于《春秋》《水经注》记载的平阴石门,石门为河堤上引水之门,平阴至今犹存“石门”的地名。

积石之山以西诸山,长留之山、章莪之山、阴山、符愓之山、三危之山、騩山、天山、泑山、翼望之山,当皆在今东平湖东岸的诸山之间。英水出天山,西南流注于汤谷,汤谷为《春秋》“阳谷”,即今东平湖之所在,“泑山”则当得名于“泑水”,标志汶水(黑水)与济水(泑水)相会之处,而泑山与翼望之山之间隔水相望,表明翼望之山在泰山余脉的西部边缘,已处于古济水河道或古湖泽之中。[注]北纬36.5°两个经度约356里。按照《东次三经》得出的里距值(1里=0.02366今里)推算《西次三经》经文所记总里程6744里合今里159里,仅相当于临淄和东平湖之间实际距离的一半,可见,据《东次三经》推算出来的里距值与实际距离相比大致小了一半,需要修正。

总之,《西次三经》记载的二十二座山,分布于东起淄川、西至东平湖的鲁中山区西北隅外缘,东西跨度将近两个经度(东经116°-118°),南北跨度北不到北纬37°,南到北纬36°。

综观《西次三经》所述群山的分布与走向,对照当今地图中的山川地形和交通路线,不难发现,其所记二十二座山大致分布于淄博-章丘-济南-长清-泰安一线的齐、鲁间交通线上。崇吾之山、长沙之山(淄水所出)、不周之山(长白山)、峚山、钟山(华不注山)、泰器之山的走向为西行,在淄博与济南之间的胶济铁路沿线,泰器之山、槐江之山(灵岩山)、昆仑之丘(泰山)为南行,在济南与泰安之间的津浦铁路沿线。《山经》叙列群山,皆依据实地勘察,穷山深谷,无路可通,自然也就无法进入为勘察者涉足,能被勘察者所观察并载于《山经》者,必为道路可通达之山,或道路沿线之山。由淄博(临淄)经泰山至曲阜,缘泰山西北麓而行,自古就是齐、鲁两国之间征聘来往的康庄大道,至今仍是山东交通的主要通道,这条道路循山麓而行,其内(南、西)为以泰山为首的鲁中山区西北区,其外则为环绕山麓而流的济水。齐、鲁交通线在淄博-济南-长清段沿济水(今小清河和黄河)以北而行,因此,我们看到,《西次三经》中,前段中长沙之山所出的泚水(淄水)和槐江之山所出的丘时之水(玉水)皆入泑水(济水)。津浦线过长清之后,路线偏向东南,与济水渐远,穿越泰山西部余脉和肥城盆地南行,在泰山南过汶水,则脱离山区,进入汶水、泗水下游平原,从此一望平旷,无山可记。因此,我们看到,《西次三经》在泰山之后,又转而西行,经文下半段所记十余座山,皆在汶水北岸、济水东岸之间,即肥城、平阴、东阿、东平一隅的泰山西南余脉诸山,这一段落中所记载的河流,则皆以汶水与济水相汇之处为归墟。

春秋战国间,齐、鲁在西部以汶河为界,汶北为齐,汶南为鲁,两国曾为争夺肥沃的汶阳田(今肥城盆地)而多次发生纠纷。值得注意的是,《西次三经》起于淄水、终于汶水,西南不出齐国之境,则《西次三经》之为齐地学者所作,当无疑义。

遥想上古时候的齐人,或为出使,或因经商,经常行走于这条齐鲁古道上,必对沿线的山山水水、风土物产了然于心,而这一带青山,既有众山之宗的泰山,又为河水、济水所流经,为齐国与中原诸国交往之通道、防御之屏障,其在齐人地理观中必有举足轻重的战略地位,齐人对这一带群山必关注有加,再三致意,并进而封其山,祭其神,从而赋予诸山以厚重的文化意义,于是乎,我们才看到这篇众神栖居、异彩纷呈的《西次三经》,在《五臧山经》二十六个山列中,成为最具宗教色彩和文学意味的一篇。