更新我们的月球观

郑永春

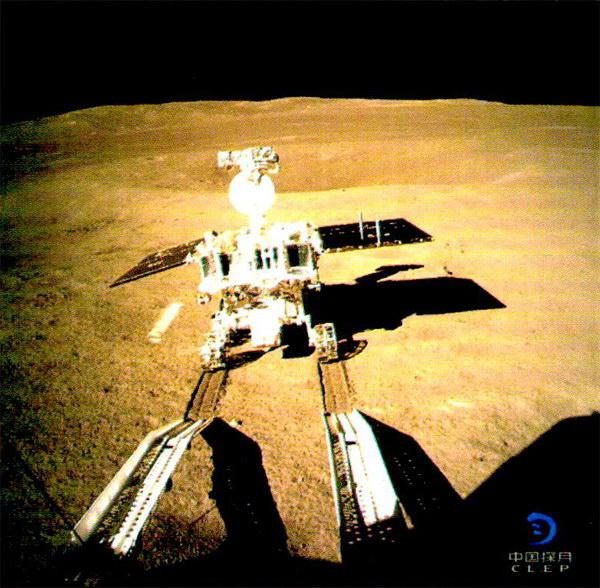

“嫦娥”4号着陆器

400多年前,伽利略把望远镜对准月球,看到一块块黑乎乎的地方,他以为那些地方像地球一样是海洋,所以将其命名为云海、澄海、静海、风暴洋……这些与海有关的名字。我们现在知道,那些看上去黑色的区域,实际上是月表低洼地带的平原,我们称之为月海,成分多是玄武岩岩浆冷却之后形成的黑色石头。那些白色的地方,像是地球大陆,我们称之为月陆,主要成分是比玄武岩更古老的斜长岩。月球表面还有很多撞击坑,这表明在月球演化的过程中,遭受了很多小天體的撞击。撞击坑边上一圈圈的山脉,和地球山脉的形态很不相同,那些就是环形山。月海、月陆和环形山,它们是月球上最主要的3种地貌类型。

随着科学技术的进步,人类对月球的认识,逐渐从神话进入理性。上世纪50年代末,人类依靠航天技术开启探月之旅,至今已有60多年。1969年,美国成功实施“阿波罗”载人登月计划,月球上从此有了人类足迹。

在人类探索太空的进程中,中国人在很长时间里都只能担当看客的角色,但如今,这个舞台上有了越来越多的中国智慧和中国成就。2018年12月8日,“嫦娥”4号探测器成功发射,12月12日,在月球附近成功“刹车”,进入环绕月球运转的轨道。在成功实施变轨控制,顺利进入预定的着陆准备轨道之后,2019年1月3日,“嫦娥”4号成功着陆在月球南极艾特肯盆地的冯.卡门撞击坑内。这是人类的航天器首次在月球背面软着陆。

为什么我们选择月球背面

假如把地球和月球比作相互存在着吸引力的两个人,“月球君”前胸受到的吸引力跟后背受到的吸引力是不一样的,最终会导致每天像是“地球君”在牵扯着他,慢慢地让他的自转和公转同步。这就是地球跟月球之间的潮汐锁定现象。所以在地球上,我们始终只能看到月球的正面,看不到月球的背面。这种潮汐锁定现象在宇宙里非常普遍,存在于太阳和水星之间,行星和卫星之间,太阳系外其他恒星和行星之间。

“阿波罗”11号宇航员巴兹·奥尔德林在月球上的留影。当然,再多的事实也堵不住“阴谋论”者的嘴。

与着陆器分离后,“玉兔”2号在月背留下了人类探测器的第一行“脚印”。

破解四大月球谣言

尽管人类的探月进程已经取得辉煌成就。但事到如今,民间关于月球的谣言依然很多,并且时常以“阴谋论”的形式出现这些荒诞不经的谣言经过无数次转手,添枝加叶,还经常出现在各类社交媒体中综合起来,这些谣言大概有4类。

在“嫦娥”4号登上月球背面之后,来自于某些国外“八卦”媒体的“质疑”毫无例外地出现了我们甚至没必要反驳这些“质疑”,因为“嫦娥”4号已经通过“鹊桥”中继星传回世界上第一批月球背面的近距离探测数据,正在揭开古老月背的神秘面纱。据,正在揭开古老月背的神秘面纱。

1

谣言1:“阿波罗”登月计划是假的谣言的“依据”:为什么阿波罗登月计划拍到的月球照片里,夜空中没有墨星?所以说它们是在摄影棚里拍的。

解读:这些照片是在月球上的白天拍的,白天当然就看不到星星。实际上,天上是有星星的。此外,月球上有5面激光反射铺,是“阿波罗”计划的宇航员放置的。科学家从地球打一束激光到月球上,那个反射镜就会返回来几个光子,根据光子速度和返回的时间,就可以计算出来地球跟月球之间的距离,最近是36万千米,最远是40万千米,平均是38万千米。如果没有激光反射镜,人们是无法得到返回来的光子的。而且我们还可以得出结论,月球正以每年3.8厘米的速度逐渐远离我们地球。此外,参与“阿波罗”计划的宇航员还在月球上安装了地震仪,监测月球内部的震动,我们根据月球的震动,能够了解月球内部的结构。前不久,我国月球勘测轨道器拍到了月球表面的高分辨率图像,甚至比观测地球的遥感卫星照片还清晰。图像显示了“阿波罗”登月宇航员留在月表的登月舱、着陆器、月球车。连宇航员走过的路线及月球车开过的痕迹,都还留在月球上。

2

谣言2:世界各国都不探月了,就我们中国人还在瞎忙活。

谣言的“依据”:无。

解读:上世纪50年代末到70年代初,由于美苏争霸,大量的探月航天器登陆并探测过月球,这是人类探月的第一个高峰。确实,“阿波罗”登月成功之后。一直到上世纪90年代,大概长达20年的时间,世界各国很少再探月球。但是自上世纪90年代开始,特别是进入21世纪以来,世界各国又对月球产生了强大的兴趣,至少进行了十多次月球探测。越来越多的航天器登陆了月球,包括中国,也成为探月新的一员。这表明,人类哪是不再探月了,而是重返月球的新热潮正在兴起。

3

谣言3:月球背面有外星人的基地,还有金字塔、UFO、甚至长达4000米的宇宙飞船,甚至还有外星人在月球上晒太阳。

谣言的“依据”:各种假图片

解读:如果把这些图像进一步放大,你会发现这些图片都很模糊,都是PS出来的。

4

谣言4:月球内部是空心的,敲起来砰砰响。

谣言的“依据”:无

解读:月球到底是不是空心的,不用敲,用钻头打个孔看看不就得了?可是,上天容易,入地难。在地球上钻探都涉及复杂的技术,更何况往月球上无人打钻。但是科学家有办法,第一个办法,就是在月球上埋设月震仪,然后通过地震波的反射,来了解月球内部的结构。还有一个办法——航天器在月球上空飞行的时候,会承受到月球的引力。如果月球的某一块区域质量比较大、密度比较离,那么航天器的轨道就会下降一点儿,因为此时月球对它的引力会大一点儿。如累下边是密度低一点的区域,航天器的轨道就会上升一点。所以通过分析航天器在月球上空飞行的高度,我们就可以了解月球内部的结构和物质成分。确实,月球上有些地方质量比较密集(我们把它们叫质量瘤),有些地方则比较疏松一点,但这并不代袤月球内部是空心的。月球是实心的。

月球背面跟正面真的不一样,主要体现在几个方面:第一,月球背面的月壳更厚一点;第二,月球背面形成的年龄更古老一点,撞击坑会更多一点。第三,月球背面的月海更少,整个月球上有22个月海,其中19个在月球正面,月球背面只有3个月海。

“嫦娥”4号着陆地点位于月球南极艾特肯盆地内。盆地内主要岩石类型为低钛玄武岩。勘测这里的月球岩层,包括其内部结构、成分和热演化,将为了解月球乃至太阳系的演化提供第一手线索。

另外,大家可能已经知道,中国科学院国家天文台在贵州省建设了全世界最大的“中国天眼”,实际上是从微波波段来探测宇宙的射电望远镜。在地球上探测宇宙,会受到很多干扰(特别是地球电离层反射,以及人工产生的无线电电波)的干扰,所以,我们要花很大功夫,才能从大量噪声里面分析出那些真正来自宇宙的“声音”。而月球背面对地球而言,简直一片宁静。地球本身及人类活动产生的干扰噪声完全被月球本身屏蔽了。如果将来有一天,我们能在月球背面架设射电望远镜的话,就可以更真切地倾听到来自宇宙深处的“呼吸”。

新世纪以来,人类对月球的认知已经发生了很大的变化。人类正在尝试有朝一日,把月球变成前往深空的基地,进一步演练在其他星球上的生产、生活。

美国总统特朗普对人类重返月球情有独钟。2017年底,他签署了《太空政策1号指示》,表示美国正在制订方案,将重返月球,并从那里起步,最终实现载人登陆火星。

欧洲空间局也有自己的“月球村”计划,并已邀请中国参与——在2030年把人类送上月球,并利用3D打印技术建设月球永久基地。

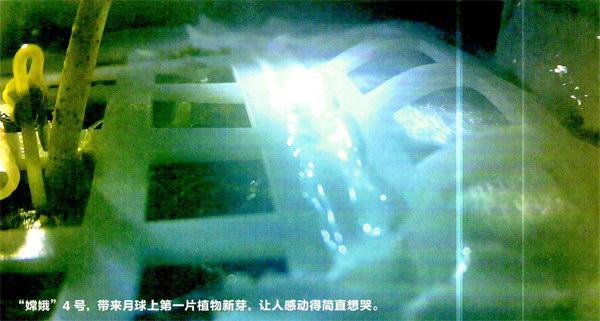

“嫦娥”4号上搭载的神秘罐子,其实是一个密闭的微型生物系统。

还有一个更绝的,是美国的太空探索技术公司(Space X),公司老板埃隆·马斯克把载人去月球的旅游飞船票都卖出去了。2018年9月,Space X在官方网站上高调宣布,第一位私人太空旅游的游客已经与公司签约,将乘坐大型猎鹰火箭实现绕月飞行。这位将要进行私人绕月旅游的游客,是日本的艺术品收藏家、网络电商创始人、日本富豪榜排名第14位的前沢友作。估计绕月旅游团的“团体票价”大约为1.5亿美元左右。

2019年底,中国“嫦娥”5号也将发射,随后从月球上采集岩石和土壤样品,带回地球。在探月工程“绕、落、回”三步走的目标实现之后,中国将建立月球科考站,实现载人登月的目标已然立在前方。

月球春已来

对于载人深空探测来说,在从地球出发的漫长旅途中,以及在其他星球上拓荒的过程中,宇航员所需的物资不可能都从地球上运过去,那样做的代价太昂贵了。因此,利用其他星球上的资源,生产氧气、水、食物等生命必需物资,同时生产火箭燃料和发射平台、基座等建筑材料,就成为关键性技术。显然,月球是人类离开地球、进入深空的第一站。

2019年1月15日,“嫦娥”4号搭载的棉花种子在荒芜的月球上长出第一片嫩芽,轰动了全世界。棉花种子装在一个密封罐子里,实际上这个罐子是一个密闭的生物系统。罐子中,还有另外3种植物,分别是土豆、拟南芥、油菜。这些植物吸收阳光、水、二氧化碳,产生氧气,合成有机物。

在物種的选择上,由于月球环境非常恶劣,这次实验选择的物种,要求既能耐高温,又能耐低温,不但可以抵抗极端温差,而且还要耐辐射,适应月球上的低重力条件。由于罐子小,生长空间只有1升左右,植物的个头也不能太大。

除了上述条件,选择这些物种,还与人类将来在月球上的生存有关。

棉花是主要的农业作物品种之一,既能作为衣物保暖,也可以用于缓冲减震、生产绳索等,在太空生活中有很广泛的用途。

土豆是未来太空生活中最重要的食物来源,可以提供人体所需的大部分能量和营养。在2015年上映的科幻大片《火星救援》中,作为植物学家的男主角,就是通过种土豆才在火星上幸存下来的。俄罗斯主持的“火星500”太空模拟生存实验中,土豆简直就是宇航员的口粮。

拟南芥与萝卜、卷心菜等蔬菜一样,都属于十字花科,生长周期短,是太空种植的常客,此前在天宫二号空间实验室的科学实验中,拟南芥也上过天。

油菜是中国南方常见的油料作物,笔者从小就是吃着用菜籽油炒出来的菜长大的。在幼苗期,油菜还可以作为绿叶蔬菜直接食用。

月球上的环境对生命来讲是很严酷的。不仅昼夜温差大,而且被阳光照到的一面和背阴的一面温差也很大,甚至可以达到两三百摄氏度。由于罐子中没有空调,只能通过冷热片传导热量,进行温度调节,将罐子里的温度控制在二三十摄氏度的室温下,以蒙骗植物,让它们以为春天来了,然后开始萌芽。

除了温度之外,阳光也是植物生长所必需的。罐子里没有灯,用的是月球上天然的太阳光。罐子是铝合金制成的,顶部开口,利用光管技术,方可把阳光引入到罐子中,但这对罐子的密封性提出了挑战。

水是生命之源。罐子里事先装进18毫升水,当“嫦娥”4号着陆到月球表面之后,通过水泵将水浇到植物种子上,促使植物发芽。

此外,罐子里还搭载了果蝇,它们担当了消费者的角色,负责吃掉植物。酵母,则是分解者的角色,用于分解有机物,释放出一定量的二氧化碳供植物呼吸。

生产者、消费者和分解者,如果相互匹配得比较好的话,可以在密闭状态下实现自我循环。这也是人类第一次在月球上开展生物实验。除了供太空移民吃穿所需外,植物还有观赏价值,可以舒缓长期太空旅行给人们带来的紧张情绪和孤独感,能部分起到心理医生的作用。

在这个寒冷的冬天,在地球上收到月球之春的消息,让人倍感温暖。

为什么要更新我们的月球观

在科研工作中,笔者与国内外科研人员合作,通过“嫦娥”1号和“嫦娥”2号上携带的微波探测仪,利用它们获得的探测数据,绘制成世界上第一幅全月球微波图像,可以更清楚地了解月球上的热分布情况。那些暖色调的地方,吸热能力较强,是钛铁矿含量比较高的地方。那些在月球夜晚呈冷色调的地方,昼夜温度变化很大,石块含量更多些。笔者曾经亲手触摸感受过月球的土壤,用一颗磁铁来吸引它,整坨土壤会随着磁铁的移动而移动,磁性非常强。

以前人们认为,月球是彻底无水的,是一个完全干燥的天体,但现在我们认为,月球可能是潮湿的,在太阳永远照不到的永久阴影区可能会有水冰,主要分布在月球南北极的深坑里面。

以前人们认为,月球已经完全冷却了,但是现在又发现,月球内部可能仍然有一些温热的地方。

以前人们认为,月球在30多亿年前就已经僵死了,但是现在我们发现,在月球上,最年轻的岩浆活动仅仅发生在几千万年甚至几百万年前。

科技的进步,正在更新着人类对月球的认知。所有探月成果,都将为人类重返月球搭桥铺路。

从月球,通往更深邃的宇宙,人类的探索精神永不止步。

责任编辑:吴佩新

“嫦娥”1号获得的人类第一幅垒月球微波图像。