跨学科校本课程的开发与教学实践

章 磊

(重庆市巴川中学校 重庆 402560)

跨学科学习的基本理念是由英国科学家汉佛莱(Humphreys)在1981年首先提出,他认为学生在探索生活时不只是运用单学科知识去解决问题,而是调动多学科知识,如数学、音乐、美术、人文科学、自然科学和社会科学等[1]。1989年,美国学者舒梅克(Shoemaker)也提出跨学科教学概念,他主张教学要打破学科壁垒,教师要运用多学科知识建立有意义的联系,引导学生进行跨学科学习。美国于1986年提出STEM学习理论,运用科学、技术、工程和数学这4门学科的相关能力及知识,形成探究真实世界的不同侧面的综合能力。跨学科理论逐渐被各个国家所认同,是21世纪培养创新人才的有效解决方案之一。

1 “一片叶子的传奇”校本课程的主题设计

我校跨学科校本课程“一片叶子的传奇”的开发共有4个主题:“一叶障目”“一叶知秋”“红叶题诗”和“叶落归根”,每个主题安排2~3课时,采用PBL学习模式,引导学生回归自然,探索与发现。

1.1 “一叶障目” 本主题实施2课时教学,是以成语“一叶障目”为引,跨生物学、语文、数学、物理和美术等相关学科知识。培养学生观察能力、实验探究能力,提升学生网络信息搜索能力,激发学生热爱自然,发现美、欣赏美的情感态度。

1.1.1 第1课——激趣 ①猜成语: 教师用叶子遮住眼睛,引导学生猜出成语“一叶障目”,引出今天的学习主题。此环节旨在将语文知识与生物学知识相融合,引发学生的学习兴趣;②辨叶形: 学生观察教师分发的树叶,描述树叶的形状,教师根据学生的描述适时纠正,最后补充说明树叶的形状有心形、扇形、掌形和卵形等。此环节是以生物学知识为主,培养学生对自然的观察能力;③摸叶脉: 学生选取一片叶子,触摸叶子的正面和背面,说出自己的感觉,学生通过触摸可感觉到叶脉的存在。此环节是体验式教学,学生在活动中会收获到植物学知识;④拓印画: 学生先以获得的叶子形状构思一幅画,思考其寓意,形成文字表达,再以叶为形,拓印成画。此环节意在将美术与生物学融合,培养学生绘画和表达能力;⑤秀画作: 每组学生安排1~2名学生阐述画作的寓意,培养学生流畅表达能力。

最后,教师安排学生在周末以小组为单位预先去研究“树叶落下哪面朝上?为什么?”

1.1.2 第2课——汇报+实验 ①小组汇报: 以小组为单位汇报上节课布置的研究任务:“树叶落下哪面朝上?为什么?”学生在汇报中先定义朝向阳光一面为正面,另一面为背面。学生查找资料后得知栅栏组织靠近叶子正面,该组织内细胞排布整齐且精密,充满叶绿体,充分吸收阳光后产生的有机物多于背面。因此,叶子正面比背面要重。学生借用物理学上重力知识分析得出,树叶飘落时较重的一面会朝下,得出结论是: 树叶飘落时叶子背面朝上。教师适时安排学生质疑,有学生提出:“树叶飘落过程中,会受到风力影响,一定是背面朝上吗?”也有学生质疑:“依据数学概率知识,树叶落下两面朝上的概率是一样的各占50%。”教师根据学生的质疑引入第二环节,请用实验证明你的猜想。②飘叶实验: 此环节应用人教版2011年课标教材上探究实验的基本步骤,让学生走出教室到校园中进行实验。

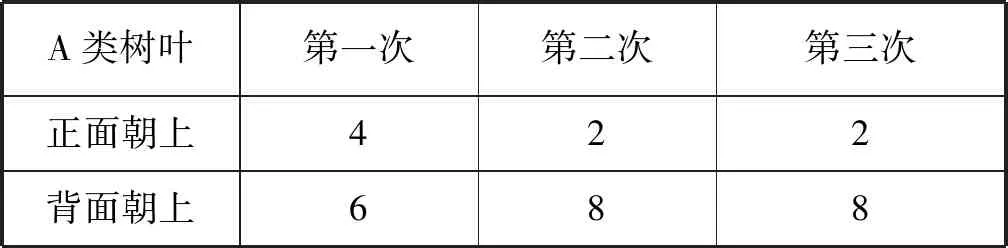

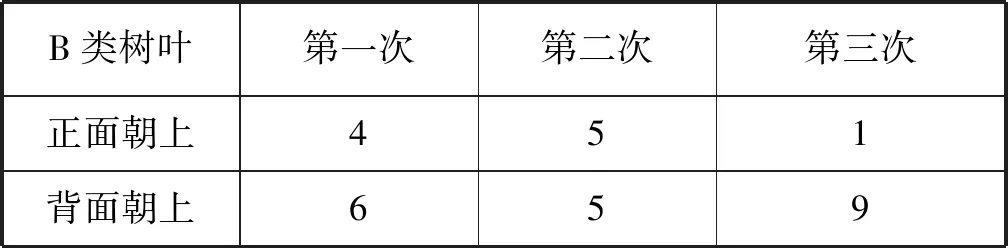

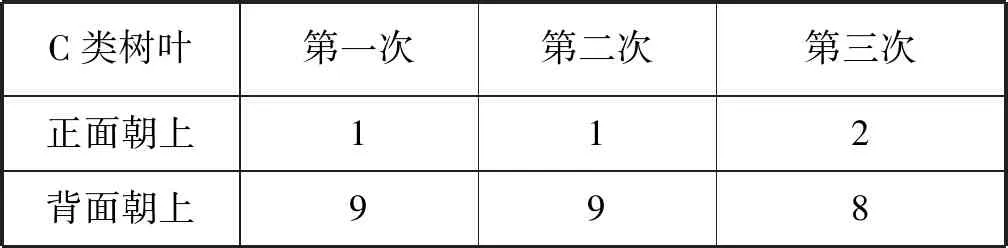

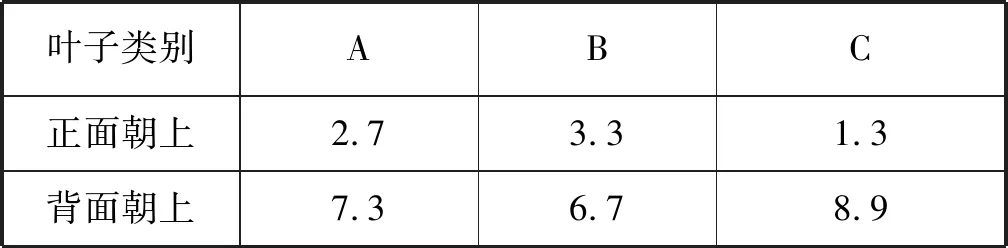

以其中一组探究实验为例阐述实验过程: ①提出问题: 树叶飘落哪面朝上?②作出假设: 根据叶子组织结构特点,叶子飘落正面朝下,背面朝上。③制定计划: 选择3种树叶,编号ABC, A类树叶,叶片宽大,手感硬,叶型向正面弯曲较严重。B类树叶,叶片小而轻,手感较脆,叶型向正面弯曲,且整体弯曲严重。C类落叶,叶片青翠而饱满,叶型平整并向正面轻微弯曲。④实施计划: 按照上述实验方案进行实验,实验过程认知观察,学生设计了3次重复实验,如实记录。⑤得出结论: 根据实验结果(表1、 2、 3),取其平均数进行数据分析(表4),得出树叶落下时背面朝上的次数要多一些的结论。⑥表达交流: 学生就实验中出现的问题进行讨论,并对实验提出改进意见。⑦教师对实验中学生的表现进行点评,并布置撰写研究小论文的任务,结束新课。

表1 A类树叶实验结果

表2 B类树叶实验结果

表3 C类树叶实验结果

表4 实验记录表

1.2 “一叶知秋” 本主题安排3课时教学,是以“一叶知秋”为导引,教师将思维、写作、体验和实验融为一体,让学生走出教室、走进校园;开展看叶、撕叶、闻叶、思叶和写叶等活动,培养学生的观察能力;通过小组合作树立学生的合作意识,体会自然的魅力,形成热爱生命的意识。

1.2.1 第1课——思维秋天 以猜成语“一叶知秋”作为导入,引导学生解释成语、理解成语,学习思维导图的含义、创立及应用,学会设计和制作思维导图,形成发散思维,培养创新能力: ①猜成语: 学生观察图片,猜出成语“一叶知秋”,解释成语。本主题引导学生见微知著、深层次去探索细微的问题,用实验来验证其中的原理。②绘导图: 教师展示思维导图发明者、特点、应用和作用等知识。此环节小组学生以“一叶知秋”为核心词,内容不受限制,科学、文学和风俗等学科知识都可呈现在思维导图中,要求美观,稍后请学生介绍自己的作品。③秀导图: 此环节尽量让每组学生能够上台展示,提高学生的参与度,学生案例选示如下: 由“一叶知秋”联想到秋天,秋天里有什么呢?有秋花、有秋思,一个人对秋天的怀念,也会是对亲人、对家乡的怀念,秋天是一个情感丰富的季节。同时,学生还联想到秋景、秋诗及丰收,秋天也是一个丰收季节,这些内容汇集起来就是小组学生对秋天的联想。④创画作: 教师对学生的精彩表现进行点评,学生对秋天的联想比较精彩,思维上也体现出了发散性。课后每位学生要设计并完成自己的思维导图,可用素描纸、水彩笔和水墨的进行创作,期末结束上交一幅画作。

1.2.2 第2课——走近秋天 ①美文欣赏: 请语文教师展示“济南的冬天”一节对植物描写的片段,引导学生对写作手法欣赏,引发思考范文的写作。②路径设计: 学生设计校园观察的路径,思考以最短的时间达到最好的效果,为观察和写作作好铺垫。③走近秋天: 学生走进校园,按照设计的路径进行看叶、撕叶、闻叶、思叶和写叶等活动。④活动分享: 学生回到教室,小组内进行观察结果的分享交流,学习他人优秀的观察和记录的方法。每组派1位代表对本组观察结果进行分享,如学生观察发现蕨类植物的背面有很多褐色的囊状结构。询问教师后,学生知道它们是孢子囊群,这片叶子产生了很多孢子。⑤课后写作: 教师首先作点评,然后布置课后写作任务,请学生根据今天的观察及参考“济南的冬天”范文写一篇主题为“巴川的秋天”的文章,字数500字,文体不限。

1.2.3 第3课——提炼秋天 ①介绍叶绿素: 教师运用视频及图片简介叶绿体是光合作用的场所,叶绿体中含有叶绿素的种类及颜色,即叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)、叶黄素(黄色)和类胡萝卜素(橙黄色)。教师讲解叶绿素易溶于无水乙醇等有机溶剂中,可用无水乙醇来提取叶绿素,不同的叶绿体色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,可形成条带。②提取叶绿素: 此处实验参考高中生物学必修1第5章实验“绿叶中叶绿素的提取和分离”一节的实验原理、实验器材和实验步骤进行实验。目的改为提取蜡梅鲜叶和落叶中的叶绿素,实验小组可分为鲜叶提取组和落叶提取组。③表达和交流: 通过上述提取鲜叶和落叶叶绿素实验活动,学生就实验结果进行讨论和交流,最终得出秋天叶子中叶绿素a、 b分解,类胡萝卜素和叶黄素占了上风,叶片会呈现黄色的结论。

1.3 “红叶题诗” 本节课安排2课时,是借用“红叶题诗”字面意思,通过学习书签文化发展史达成培养学生文化理解的目的;通过学习化学知识并制作叶脉书签,达到化学与生物学的融合;通过策划叶脉书签展示活动,并尝试举办叶脉书签展示活动,提升学生活动策划的能力。

1.3.1 第1课——制作书签 ①猜成语: 教师展示一张唐代宫女在红叶作诗的图片,引导学生猜出成语“红叶题诗”,教师解释借助成语字面意思开始主题学习。②学书签: 此环节教师带领学生应用平板在线收集关于书签起源、发展及文人雅士写书签的文章。学生通过云平台学习了解到书签源于春秋战国时期,当时称“牙黎”,书签到了唐代演变成骨片或纸板,最终定型于宋代。书签具有独特的文化魅力成为文人墨客钟情之物,慢慢衍生出书签文化,请学生代表展示杜甫“题柏大兄弟山居屋壁”中“笔架沾窗雨,书签映隙曛”。③题诗句: 学生将叶脉压平、干后,就在书签上题诗或作画加以美化,摆放成一定的形状塑封。可沿叶脉边缘0.5 cm处剪下,在叶柄处打洞,穿上丝线。

1.3.2 第2课——策划签展 本节课主要是教会学生策划一次叶脉书签展示活动,教师提供学生策划书模板,包含活动名称、活动目的、活动概况、前期准备、活动流程、活动分工、活动预算和注意事项等板块。学生经小组讨论形成可行性的活动策划方案,并尝试举办一次叶脉书签的展示活动。

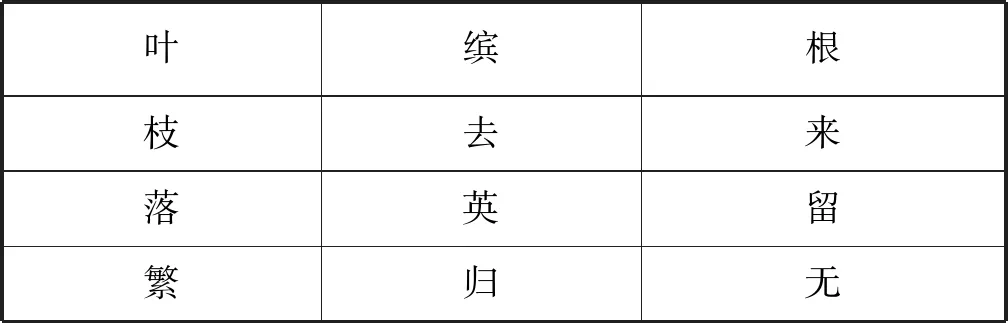

1.4 “叶落归根” 本主题以“叶落归根”为主题,安排1课时,本课程最后一课是以“叶落归根”作为结尾,意义深远,教师促发学生铭记对事物的探究,最终回归事物的本源,用科学思维来看待周围环境,做一个爱祖国、爱家乡的人: ①找成语: 教师告知学生从以下九宫格(表5)中选择4个字,组成一个成语,即“叶落归根”,引入主题教学;②赏电影: 教师播放电影“叶落归根”片段,要求学生观看时分析这部电影所要表达意图,并将自己所思、所想及时记录;③写影评: 此环节学生撰写和分享影评,教师引导学生形成正确的人生观、价值观和世界观,培养学生家国情怀;④叶落归根: 引导学生树叶从树根生发出来,凋落后最终还是回到树根,探究叶子落到地面是怎样被微生物分解,哪些微生物参与了分解?树叶中的有机物被分成了什么?

表5 成语九宫格

2 跨学科实践的价值

2.1 “跨学科之界”助推学科融合 目前学校的课程都是独立成体系,学生在学习过程中对各个学科之间关联性理解不强。而且在学习中发现要解决很多问题,不能只依托某一学科知识,而会用到多学科的知识。例如,在“一叶障目”主题学习时有机地将生物学、语文、数学、物理和美术等相关知识进行融合学习。跨学科学习已打破了学科间的壁垒,让各单学科的知识紧密地联系在一起,使学生在基于实际问题解决时能有效地运用多学科知识,加深对学科知识的理解。

2.2 “跨认知之界”迈向深度学习 跨学科学习过程是一个个学科知识综合运用和深度学习建立的过程,跨学科学习不只是简单多学科知识的叠加,而是高于多学科知识之和。因此,跨学科学习内容是高于单学科学习的内容,提升学生对多个学科知识的理解和运用[2]。在跨学科学习背景下,学生要同时学习多学科的新知识,由浅层知识的学习迈向学科知识的深度融合。

特别在小组合作的模式下,同学之间分享交流让学生能够深度思考,促进学生的自主学习,提升学生的学习效率。