142例胰体尾切除术患者的临床疗效分析

毕淑龙,汪海洋,宋少伟,马刚,葛春林,许元鸿

(中国医科大学附属第一医院胰胆外科,沈阳 110001)

目前,我国胰腺癌发病率较高,位于肿瘤发病率第7位。胰腺癌多发于胰头部,胰体尾部仅占20%~25%。胰腺癌首要治疗方法为手术切除,但手术切除率低、恶性高、预后差。胰腺解剖位置特殊,血供丰富,显露困难,开腹手术切口疼痛明显且恢复较慢。1996年首次成功开展了腹腔镜胰腺远端切除[1]。有研究[2]报道腹腔镜胰体尾切除术(distal pancreatectomy,DP)占腹腔镜胰腺手术70%以上。本研究分析我科室2016年1月至2018年10月完成的142例DP患者的临床资料,探讨DP患者的临床疗效。

1 材料与方法

1.1 临床资料

收集2016年1月至2018年10月我科室收治的142例DP患者的临床资料,包括性别、年龄、既往史、家族史;症状及体征;辅助检查结果;临床诊治经过等。术式均是术前与患者和(或)家属交代后自愿选择的。其中开腹78例(癌43例、良性肿瘤35例)、腹腔镜64例(癌9例、良性肿瘤55例)。开腹患者中男34例,女44例;年龄21~81岁,平均(51.28±11.09)岁;2例既往胰腺炎病史,17例既往糖尿病病史,1例患者有胰腺癌家族史;胰体尾占位33例,上腹部不适40例,低血糖5例。腹腔镜患者中男18例,女46例;年龄25~73岁,平均(49.02±12.05)岁;12例既往糖尿病病史,均无肿瘤家族史;胰体尾占位25例,上腹部不适31例,低血糖8例。术前所有患者均行肝胆脾胰超声、腹部CT或MRI检查,19例行PET-CT检查,22例行CT三维成像及血管重建检查。

1.2 手术方式

患者术前均进行麻醉评估。全身麻醉成功后,患者取仰卧位。

1.2.1 开腹DP步骤:(1)取正中切口,逐层进腹,先探查腹腔,确定有无肿瘤转移。显露胰腺,明确肿瘤大小、位置及与周围毗邻关系。(2)结合术前检查结果决定是否保留脾脏,保留脾脏时是否保留脾血管根据术中情况决定。处理脾动脉,在胰腺上缘游离脾动脉起始部,如不保留脾脏可以切断脾动脉。游离胰腺,于拟定胰腺切除处(距肿物2 cm)使用超声刀或闭合器离断胰腺、胰腺断端使用可吸收线间断缝合。处理脾静脉,根据术中情况(联合脾脏切除等)可离断脾静脉,否则应保留。沿胰体背侧向左游离,切除胰体尾脾。如需保留脾脏,应尽可能保留脾血管。如因各种原因采取未保留脾血管的保脾胰体尾切除时,术中应严密观察脾脏颜色改变,如果脾脏供血较差应行脾脏切除以保证安全。(3)将标本取出,于脾窝、胰腺断端留置腹腔引流管,缝合切口。

1.2.2 腹腔镜DP步骤:(1)患者大字体位头高脚低(头抬高20°~30°),左侧抬高。采用五孔法(脐下缘为观察孔,右侧经腹直肌外缘脐上2 cm为主操作孔,右腋前线肋缘下2 cm、左侧经腹直肌外缘脐上2 cm、左腋前线肋缘下2 cm为牵引孔),5个穿刺孔呈“V”行分布。均先探查腹腔,排除有无肿瘤转移。用超声刀打开胃结肠韧带,显露胰腺,明确肿瘤大小、位置及与周围毗邻关系。(2)操作与开腹步骤(2)相同。(3)将标本装袋经脐适当延长切口取出。于脾窝、胰腺断端留置腹腔引流管,缝合切口。

1.3 统计学分析

采用SPSS 22.0软件进行统计分析。计量资料采用x-±s表示,组间比较采用LSD检验;计数资料比较采用χ2检验或Fisher确切概率法,P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

腹腔镜患者中胰体尾脾切除术33例,保留脾脏31例[保留脾血管的保脾胰体尾切除19例(Kimura法)、不保留脾血管的保脾胰体尾切除12例(Warshaw法)]。开腹患者中胰体尾脾切除术49例,保留脾脏29例(Kimura法17例、Warshaw法12例)。与开腹患者比较,腹腔镜患者术后下床活动时间、术后住院时间缩短,差异有统计学意义(均P< 0.05),而手术时间、术中出血量比较差异无统计学意义(均P>0.05),见表1。

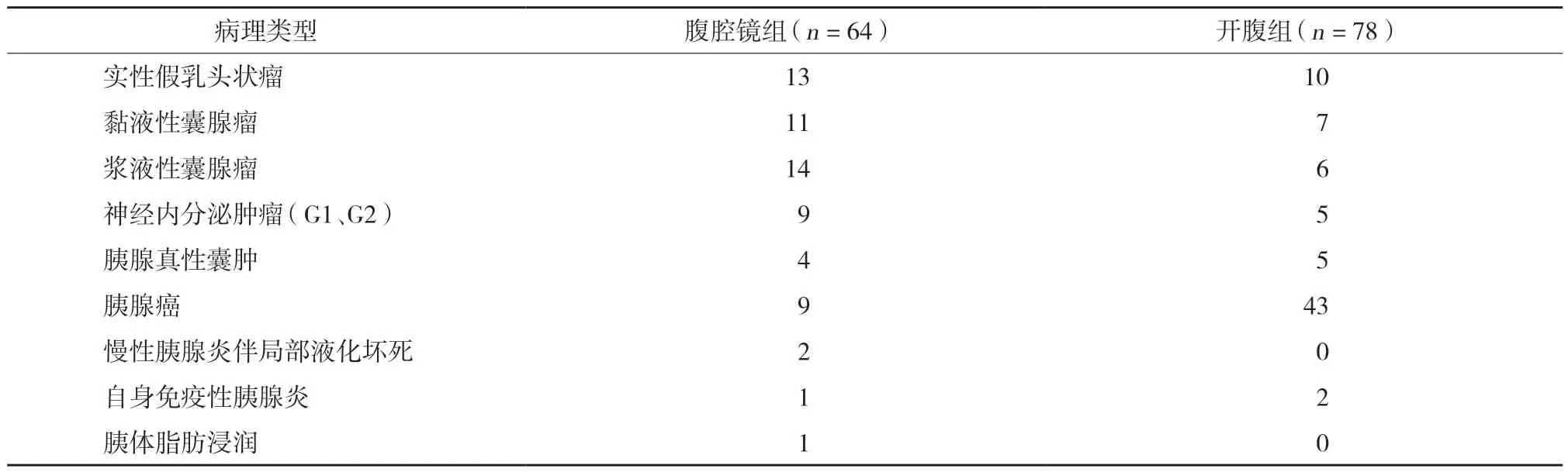

术后病理结果显示,开腹患者胰腺癌占55.13%(43例),良性肿瘤占42.31%(33例);腹腔镜患者胰腺癌占14.06%(9例),良性肿瘤占79.69%(51例)。2种术式术后病理类型比较无统计学差异(P>0.05)。见表2。

表1 不同手术方式患者术中、术后指标比较

表2 不同手术方式患者术后病理结果比较

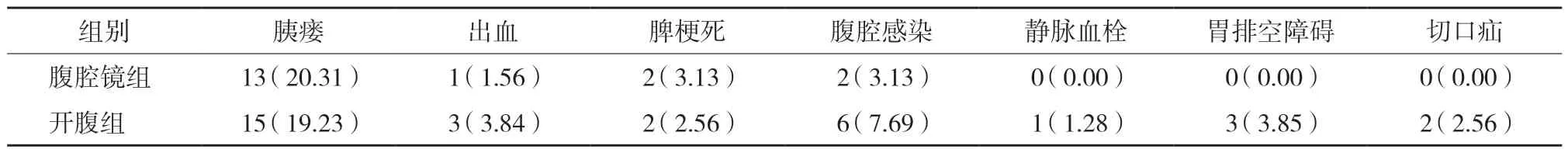

结果显示,2种术式术后并发症有胰瘘、脾梗死、腹腔出血、腹腔感染等;2种术式并发症发生率比较无统计学差异(均P> 0.05)。见表3。

腹腔镜DP术后胰瘘13例(20.31%),其中A级9例,B级4例;B级瘘通过介入穿刺引流、延长带管时间均恢复良好。术后2例患者发生脾部分梗死,患者无临床症状,经过6个月随访观察自然痊愈。术后发生腹腔出血1例,行开腹探查;腹腔感染2例,经抗炎保守治疗痊愈。未发生静脉血栓、胃排空障碍等并发症。患者每3个月进行1次随访,9例腹腔镜DP胰腺癌患者术后18个月随访无转移。

开腹DP术后胰瘘15例(19.23%),其中A级13例,B级2例;B级瘘均通过介入穿刺引流。术后2例患者发生脾部分梗死,随访观察自然痊愈。术后腹腔出血3例,行开腹探查;腹腔感染6例,经抗炎保守治疗痊愈。静脉血栓1例采取抗凝治疗。3例胃排空障碍、2例切口疝患者均保守治疗。开腹DP患者术后每3个月随访1次,2例胰腺癌患者术后8个月出现转移、1例胰腺癌患者术后9个月死亡。

表3 不同手术方式患者术后并发症比较[n(%)]

3 讨论

胰腺解剖关系复杂,周围毗邻脏器较多,手术难度较大,并发症严重。随着腹腔镜技术发展和腔镜器械优化,腹腔镜DP成为开展较多、发展成熟的胰腺手术[3],与传统开腹手术比较优势明显,且安全有效。本研究结果显示,腹腔镜DP患者与开腹患者比较下床活动时间、术后住院时间缩短,与以往研究[3]结果一致。

本研究腹腔镜DP患者的术后病理结果显示,良性及交界性肿瘤占 85.94%(55例)。尽管腹腔镜DP手术适应证与开腹DP一致,但目前研究[4-5]报道腹腔镜DP是胰体尾部良性及交界性肿瘤的标准术式。相关研究[6-7]显示腹腔镜DP可以获得相似或更高的根治切除率,胰体尾癌手术安全性、微创优势也得到了认可。本研究9例腹腔镜DP胰腺癌患者经术后随访18个月无转移、恢复良好。尽管腹腔镜DP技术不断成熟,研究[8-9]显示有些胰腺肿瘤不适合腹腔镜手术,包括(1)胰腺肿瘤离脾门较近、腹腔镜操作空间狭小、费力;(2)肿瘤边界不清晰、累及大血管易出血;(3)胰体部浸润性癌;(4)胰体尾肿瘤大(直径>4 cm)等。

随着对脾脏功能认识加深,脾脏抗感染及抗肿瘤功能得到认同。研究[10]显示,脾脏可以造血、储血、分泌免疫因子、减少深静脉血栓形成等。因此对于胰体部良性肿瘤、交界性肿瘤以及无胰腺外浸润恶性肿瘤临床医生会选择尽量保留脾脏。腹腔镜保留脾脏DP具有创伤小、手术视野清晰、术后恢复快、临床疗效好等优点。本研究腹腔镜保留脾脏DP占48.43%(31例),有研究[11]报道良性或交界性胰体尾病变保脾率为50%。腹腔镜保留脾脏DP有保留脾血管和不保留脾血管的保脾胰体尾切除2种方法。保留脾血管的DP手术难度较大,本研究认为肿瘤大且与脾血管粘连致密、难以分离的或保留脾血管术中出血难以控制患者均选择不保留脾血管的保留脾脏DP。这样既可以保证手术安全,又能降低手术难度。但是这种术式可能引起脾脏缺血继而增加脾梗死的风险[12]。本研究不保留脾血管的腹腔镜保脾胰体尾切除12例,术后2例患者发生脾部分梗死,患者无临床症状,经过6个月随访观察自然痊愈。

本研究结果显示,2种术式术后并发症比较无统计学差异(P> 0.05)。腹腔镜DP患者术后胰瘘发病率为20.31%,与以往研究[13-14]结果(胰瘘发生率为20%~27%)一致。研究[15-16]认为腹腔镜未改变胰腺手术术后胰瘘的发病规律,胰瘘是器官特异性并发症。

综上所述,与开腹比较,腹腔镜下DP创伤小,恢复快,值得临床推广应用。本研究样本较小、随访时间较短,今后需扩大样本量,对2种术式的临床疗效进行深入研究。