南繁三市县水稻细菌性条斑病病情调查初报

张萱蓉 周泽雄 冯健敏 方世凯 周文豪 王贵花 张巧荟

摘 要 水稻细菌性条斑病是水稻生产中的一个重要病害,为全国植物检疫性病害之一。对南繁三市县(三亚市、陵水县、乐东县)的27个乡镇约533 hm2稻田进行了水稻细条病病情调查。结果发现,南繁三市县的水稻细条病发生较普遍,其中三亚市的水稻细条病发病率为0%~76.0%,陵水县的发病率为1.0%~83.8%,乐东县的发病率为0%~100%;而且该病发生程度与台风、降雨量和田间积水等因素有关。

关键词 水稻细菌性条斑病;发病情况;防治;南繁三市县

中图分类号:S435.111 文献标志码:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2019.19.010

水稻细菌性条斑病(以下简称细条病),是水稻生产中的一个重要病害,为全国植物检疫性病害之一[1]。细条病是由稻黄单胞菌致病变种(Xanthomonas oryzae pv. oryzicola)引起的,该病于1918年被菲律宾首次报道,我国最早于1953年在珠江三角洲被发现,后随着作物引种试种、南繁加代及材料交换而逐步传播蔓延,现主要分布在广东、广西、福建、浙江、湖南、湖北、安徽、海南等省区[2]。近年来,随着一些水稻新品种的大面积推广应用,细条病发生日趋广泛和严重。水稻发生细条病,轻者会导致减产20%~30%,严重时甚至会造成绝收。细条病已经成为制约我国水稻优质高产发展的重要因素,是我国南方稻区的主要病害之一[3]。

目前,对水稻细条病的研究主要集中在抗性的表型鉴定和抗性遗传等方面。如贺文爱等[4]采用针刺法接种,测量每个叶片接种点的病斑长度,以病斑长度1.5 cm作为抗感分界线,发现8份普通野生稻的抗性均是隐性遗传;唐定中等[5]采用针刺法接种,测量每个叶片的接种点病斑长度,以单株平均病斑长度为抗性指标,认为品种Acc8518和 Acc8558对细条病的抗性属于多基因控制的数量性状。截至目前,针对三亚市、陵水县、乐东县(以下简称南繁三市县)的水稻细条病发病规律和发生特点的研究较少。本研究以南繁三市县种植的水稻为对象,调查其细条病发生情况,探索南繁三市县水稻细条病发病规律和发生特点,旨在了解南繁区域水稻检疫性有害生物发病情况,为南繁季节水稻生产基地建立提供科学依据,为做好水稻细条病防控工作提供参考。

1 研究区概况

海南是我国的天然大温室,特别是南部的三亚市、陵水县、乐东县,属典型的热带地区,光热条件十分优越,年均气温24~25 ℃,冬季温光资源能满足所有农作物正常生长需求,是我國适宜冬季南繁的唯一区域[6]。南繁可使品种选育周期缩短1/3~1/2。我国70%的农作物品种都经过了南繁加代繁育,每年冬季,有来自全国29个省份(其中不含台湾育种机构在南繁区开展瓜菜生态适应性观测和品种鉴定工作,西藏自治区、青海省和港澳特别行政区尚未在海南开展南繁工作),超过700家农业科研院所、大专院校、技术推广及种业机构,近6 000名的科技人员,在海南从事南繁工作。近些年,南繁育制种面积保持在1.33万公顷以上,南繁作物种类包括水稻、玉米、薯等粮食作物,大豆、向日葵、油菜等油料作物,棉花、麻、瓜菜、烟草、牧草、林木、花卉和竹等经济作物,共30多种,涉及农林牧渔等多个领域,其中水稻繁、制种面积占南繁育种总面积的60%以上。

2 调查方法

2.1 实地调查

2017年10月,根据南繁三市县水稻田分布特点,深入实地,全面调查南繁三市县的水稻细条病发病情况。挑选种植不同品种、不同生态环境的田块,采用对角线五点取样法对稻田进行随机取样,每点查5株,每株查上、中、下部的4片叶,每点共20片叶,五点共查100片叶。此次调查主要在南繁三市县开展,共调查了27个乡镇,设置了59个取样点,对533 hm2左右的稻田进行了水稻细条病病情调查。

2.2 数据分析

本研究参照农业部农作物病虫测报站编制的《农作物主要病虫测报办法》中的方法,调查区的发病程度主要以病斑占叶面积的比例来衡量,将病情划分为0~4级:0级,无病;1级,病斑面积占叶面积的1/4以下;2级,病斑面积占叶面积的1/4~1/2;3级,病斑面积为叶面积的1/2~3/4;4级,病斑面积为叶面积的3/4以上。同时以叶片为单位,计算其发病率和病情指数[7-8]。

发病率=病叶数/调查总叶数×100%;

病情指数=∑(各级病叶数×各级代表值)/(调查总叶数×最高级代表值)×100

3 调查结果

3.1 南繁三市县水稻细条病发生情况

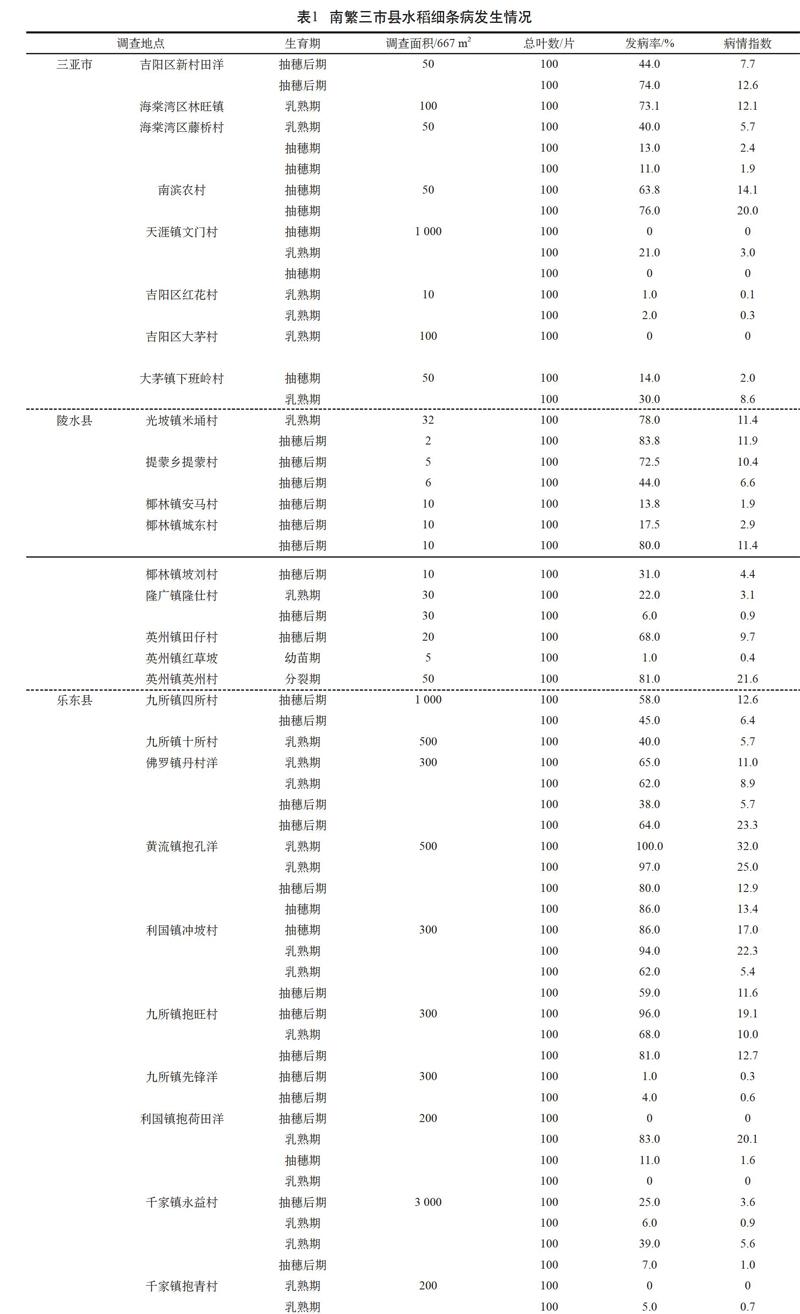

通过南繁三市县的水稻细条病病情调查结果(见表1),发现三市县的水稻细条病发生较普遍,其中三亚市的水稻细条病发病率为0%~76.0%,病情指数为0~14.1;陵水县的水稻细条病发病率为1.0%~83.8%,病情指数为0.4~21.4;乐东县的水稻细条病发病率0%~100%,病情指数为0~32.0。

由表2可以看出,三市县中,水稻细条病平均发病率最高的是乐东县(48.7%),其次是陵水县(46.0%),三亚市最低(28.9%);平均病情指数最高的是乐东县(9.6),其次是陵水县(7.4),三亚市最低(4.9)。

3.2 台风、降雨量对水稻细条病发生的影响

2017年夏秋季节,南繁三市县降雨量充足,加上台风天气的影响,水稻细条病发生较严重。从表2可以看出,三亚、乐东、陵水三市县都有水稻细条病发生,其发病率和病情指数都较高,损失较严重。

3.3 田间积水对水稻细条病发生的影响

此次调查发现,水稻栽培管理水平与细条病发病程度密切相关,如地势较低、排水不良、长期深水灌溉、杂草多、常年积水的稻田,细条病发病程度都比较严重。

4 小结与讨论

4.1 小结

本次调查了三亚、乐东、陵水3个市县的27个乡镇的水稻细条病发生情况,发现南繁基地水稻细菌性条斑病的发生率较高,而且该病发生程度与台风、降雨量和田间积水等因素有关。

4.2 讨论

影响南繁基地水稻细菌性条斑病多发、高发的因素主要有以下几点。

4.2.1 品种的抗病性

南繁基地種植的水稻品种较复杂,当地农民主要种植三系杂交稻;南繁科研单位繁殖、加代的水稻品种繁多,有籼稻、粳稻、糯稻、不育系、保持系和恢复系等。南繁基地种植的水稻几乎都是比较感病的品种,这加大了细条病防治工作难度。

4.2.2 流行因子

种子、病残稻株带菌是下一茬水稻的主要侵染来源。一些种子生产、经营单位忽视检疫工作,将带菌种子未做处理就作为种用,增加了病害扩散的概率。带病播种随着种子发芽生长,病菌开始浸染幼苗芽鞘和叶鞘,插秧时又随病秧带入本田。发病时病斑表面会溢出菌脓,通过风、雨、露水、叶片接触、灌溉水及昆虫等途径进行近距离传播和蔓延。细条病发生前提是首先要有足够的菌源,当病原物大量存在和气候条件适宜时易发生流行[9]。

4.2.3 温度

细菌性条斑病菌的生长适温为25~30 ℃。据气象资料显示,近30年海南南繁季节的月平均气温为:10月26.4 ℃、11月24.3 ℃、12月22.1 ℃、1月21.6 ℃、2月22.5 ℃、3月24.6 ℃、4月26.9 ℃、5月28.4 ℃,几乎接近或完全满足细条病病原菌生长的最适温度。由于南繁基地地处热带地区,温度常年较高,非常适合细条病病菌的生长繁殖,这也是南繁基地水稻细条病难以防治的原因。

4.2.4 降雨量

水稻细条病的发生、蔓延、流行,都离不开水的作用,特别是在大面积发病年、流行年,都有雨水过多的影响,尤其是秧田期受淹常导致病害早发、重发,成为发病中心。在干旱条件下,细菌性条斑病发病程度相对较轻,对水稻产量影响较小[10]。南繁基地降雨量充足,湿度大,这也是其水稻细条病多发的原因之一。

水稻细条病是高度传染的细菌性病害,因其传播途径多,再侵染频繁,一旦发生就难以控制。水稻细条病的防治应采取“农业防治为主、药剂防治为辅”原则,立足于预防,重点搞好种子消毒和培育无病壮秧。在防治上,要注意台风、暴雨、连续阴雨天气后的预防工作;发现中心病株后的防治工作和周围田块的预防工作;注意防治时机,刚发病就立即采取防治措施,可使水稻转青快,如延误防治时间,虽控制了病情发展,但叶片上仍存在病斑,特别是病情重的水稻,到后期叶片仍发红,影响光合作用,最终影响产量[11]。

水稻细条病的防治,须贯彻“以严格植物检疫为前提,选用抗病良种为基础,杜绝菌源为关键,秧田防治和水肥管理为重点,发病初期结合药剂防治为辅助”的综合防控措施。

参考文献:

[1] 常清乐.非寄主抗病抑制子AvrRxo1的双功能结构域鉴定[D].泰安:山东农业大学,2013.

[2] 谢仕猛,花龙,韦永选,等.水稻细菌性条斑病原菌室内快速分离与鉴定方法[J].分子植物育种,2017,15(05):1927-1932.

[3] 刘姮,李雪琴.水稻细菌性条斑病的研究概述[J].湖北植保,2011,127(5):51-54.

[4] 贺文爱,黄大辉,岑贞陆,等.水稻细菌性条斑病和抗性育种研究进展[J].植物遗传资源学报,2010,11(1):116-119.

[5] 唐定中,李维明,吴为人.水稻细菌性条斑病的抗性遗传[J].福建农业大学学报,1998,2(2):133-137.

[6] 石智峰.新形势下南繁基地建设面临的重任[J].中国种业,2013,12(2):9-11.

[7] 桂中山.寿县中南部水稻细菌性条斑病的发生规律及防治措施[J].现代农业科技,2016(22):113-114.

[8] 沈建新,董国,张水妹,等.括苍山区杂交水稻细菌性条斑病的流行因子及综合防治技术研究[J].江西植保,2001(2):16-18.

[9] 黄青云.水稻细菌性条斑病侵染水稻明恢63诱导差异蛋白质组学研究[D]. 厦门:厦门大学,2006.

[10] 张德玉,张海玉,于超,等.水稻细菌性条斑病综合治理对策[J].现代农业科技,2007(12):84.

[11] 许志刚,钱菊梅.水稻细菌性条斑病适生性与控制研究进展[J].植物检疫,1995,09(4):239-244.

(责任编辑:易 婧)