临床医师对医学生人文素质教育的评价及认知调查研究*

周心宇,孟漱石,汪 莎,毛雨鸽,许 可,禹 琛,李 超,

代睿宁1,马利加1,张晓蕊2**

(1 北京大学人民医院教育处,北京 100044,xinyu_zh@qq.com; 2 北京大学人民医院儿科,北京 100044)

《教育部、卫生部关于实施临床医学教育综合改革的若干意见》明确指出了高等院校改革医学人才培养模式,加强自然科学、人文科学和社会科学教育的要求。生物-心理-社会医学模式亦认为人文关怀是医疗服务中极为重要的一环[1]。现阶段的医学教育中,重点放在如何传授医学生医学专业知识上,但常忽视了人文素质的教育。

目前各大医学院校均开设了一系列医学生人文素质培养课程,但课程效果却缺少客观地评估。为此,本研究通过了解北京大学人民医院临床医师对所带教和接触的医学生人文素质的评价及临床医师对医学生人文素质培养体系的认知,以期为提高医学生人文素质、完善医学生人文素质培养体系提供参考。

1 对象与方法

1.1 调查对象

采用分层随机抽样方法,抽取北京大学人民医院30个科室共156名临床医师为调查对象, 其中主任医师16名(10.26%),副主任医师52名(33.33%),主治医师50名(32.05%),住院医师38名(24.36%)。

1.2 测评工具

调查问卷由基本信息、临床医师对医学生的人文素质评估量表、临床医师对医学生人文素质培养体系的认知问卷调查三部分组成。人文素质评估量表参考李瑛等[2]的医学生人文素质评价指标要素,并结合本院实际情况制定,分为人文知识、人文思想、人文方法、人文精神共4个一级指标,再进一步分为10个二级指标、24个三级指标。评估量表采用Cronbach’α系数检验内部信度,结果α=0.96,显示该评估量表具有良好的信度。为检测问卷的结构效度,采用Spearman相关系数检测一级指标与问卷总分的相关性,结果显示4个一级指标与总分的相关系数分别为0.856(P=0.01)、0.848(P=0.01)、0.839(P=0.01)、0.867(P=0.01),具有良好的相关性。

1.3 问卷调查

查阅文献并结合医学生人文素质教育现状设计问卷,预调查后确定问卷内容,采取网络及纸质问卷结合发放模式,共发放问卷156份,有效回收156份,其中有效问卷156份,有效回收率100%。

1.4 统计学处理

采用SPSS20.0软件进行统计学分析。多组间比较采用单因素ANOVA方差分析,P<0.05表示差异具有统计学意义,对有组间差异的题目采用TukeyHSD检验进行两两比较,均值差的显著性水平为0.05。

2 结果

2.1 临床医师基本信息

此次社会实践一共调查全院30个科室,156名临床医师。按照二级学科分组,内科75人(48.08%)、外科28人(17.95%)、儿科学21人(13.46%)、妇产科9人(5.77%)、神经内科4人(2.56%)、皮肤科3人(1.92%)、影像科5人(3.21%)、眼科3人(1.92%)、麻醉科8人(5.13%)。

根据从事临床工作的时间分组,工作时间小于5年的有33人(21.15%),工作时间为5~10年的有48人(30.77%),工作时间为11~20年的有46人(29.49%),工作时间大于20年的有29人(18.59%)。

按照临床带教的时间分组,带教时间小于5年的有69人(44.23%),带教时间为5~10年的有37人(23.72%),带教时间为11~20年的有34人(21.79%),带教时间大于20年的有16人(10.26%)。

2.2 临床医师对医学生的人文素质评价

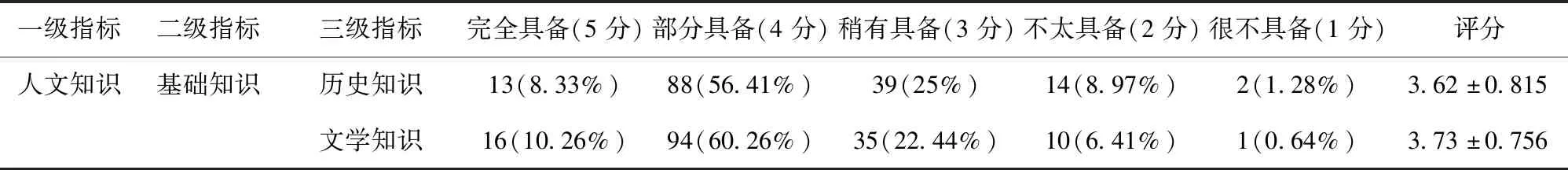

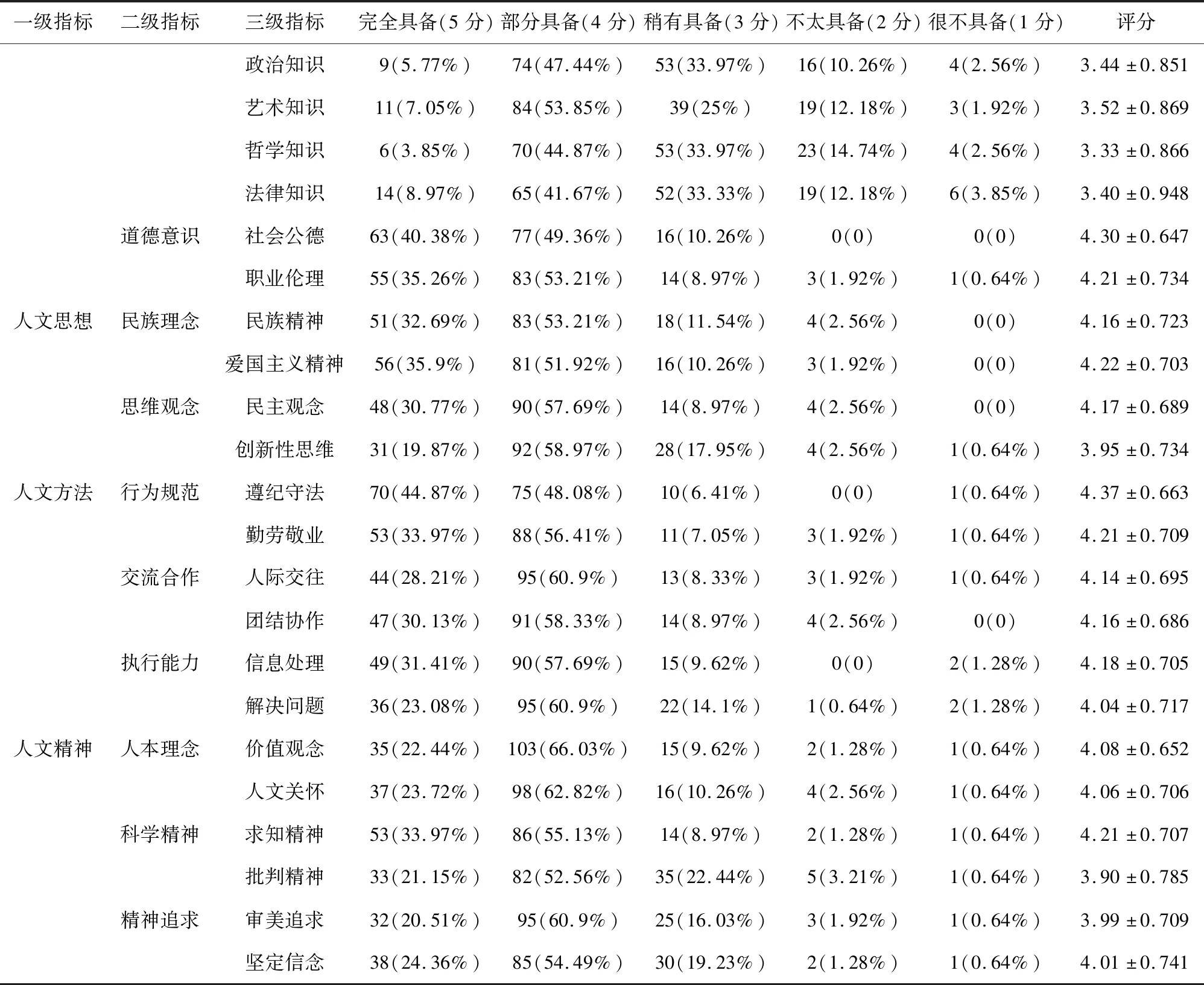

参与调查的临床医师对所接触和带教的医学生的人文素质评价结果见表1。按照评分的均值排序,评分最高的六位为:遵纪守法(4.37±0.663)分,社会公德(4.30±0.647)分,爱国主义精神(4.22±0.703)分,职业伦理(4.21±0.734)分,勤劳敬业(4.21±0.709)分,求知精神(4.21±0.707)分。评分最低的三位为:哲学知识(3.33±0.866)分,法律知识(3.40±0.948)分,政治知识(3.44±0.851)分。

表1 临床医师对医学生的人文素质评价

续表

2.3 临床医师对医学生的人文素质教育现状的认知

临床医师对人文课程的了解情况不容乐观。表示不了解的有37人(23.75%),表示听说过但没参与过的有93人(59.62%),参与过的只有25人(16.03%),仅有一名主任医师表示曾经作为主讲人讲授过相关课程。

临床医师对人文素质教育内容的满意度调查中,参与调查的临床医师中有6人(3.85%)对目前的人文素质教育内容很不满意,16人(10.26%)不太满意,95人(60.90%)选择中立,35人(22.44%)比较满意,4人(2.56%)很满意。其中选择很不满意、不太满意的占到总人数的14.10%。对于不满意的具体原因,按照选择人次从高到低分别为:教学方式单一(72.73%)、课程体系不完善(59.09%)、学生不够重视(50%)、师资缺乏培训(40.91%)、教学理念落后(40.91%)、评价方式单一(31.82%)、课时太少(27.27%)、其他(9.09%)。

关于临床医师对医学生人文素质的培养情况,被调查临床医师在日常与医学生的接触中,有7人(4.49%)选择没有注意培养他们的人文素质,64人(41.03%)偶尔注意培养,70人(44.86%)经常注意培养,15人(9.62%)总是注意培养。被调查临床医师中大多数注意培养学生的人文素质。不同职称组间具有显著性差异(P=0.047),相较住院医师(50%)及主治医师(42%),更多的副主任医师(65.38%)及主任医师(68.75%)选择经常或总是注意培养医学生人文素质,但TukeyHSD多重比较无显著性差异。

在临床医师是否愿意参与医学生人文素质教学活动的意向调查中,有134人(85.90%)愿意参与到医学生人文素质教学活动中,选择不愿意参与的有22人(14.10%)。不愿意参加的原因按照选择人次从高到低排序,依次是临床工作繁忙(72.73%)、自身水平有限(59.09%)、课程体系欠缺(27.27%)、缺乏合理培训(27.27%)、激励机制欠缺(22.73%)、教学资源匮乏(13.64%)、学生兴趣不够(13.64%)、其他(9.09%)。

针对医学生人文素质的培养时机,14人(8.97%)选择基础医学阶段,41人(26.28%)选择临床见习阶段,22人(14.1%)选择临床实习阶段,79人(50.64%)选择大学教育全程。

临床医师对医学生人文素质课程形式的倾向性调查中,8人(5.13%)选择传统课堂,40人(25.64%)选择学生为主的反转课堂,50人(32.05%)选择讲座沙龙,54人(34.62%)选择外出实践。此外还有选择“观看电影”“师生互动”“长期接触”等3人。

关于医学生是否需要专门的课程学习医疗工作中的伦理知识,90人认为很有必要(57.69%),54人(34.62%)认为较有必要,6人(3.85%)认为无所谓,4人(2.56%)认为不太必要,2人(1.28%)认为很没必要。

关于医学生是否需要专门的课程学习医疗工作中的法律知识,119人(76.28%)认为很有必要,35人(22.44%)认为较有必要,2人(1.28%)认为无所谓。

关于医学生是否需要专门的课程学习医疗工作中的历史知识,48人(30.76%)认为很有必要,83人(53.21%)认为较有必要,22人(14.1%)认为无所谓,3人(1.92%)认为不太必要。

关于医学生是否需要增加临床人文素质的评价与考核,16人(10.26%)认为不需要评价考核学生的人文素质,77人(49.36%)认为需要评价考核但不计入总成绩,有63人(40.38%)认为需要评价考核并计入总成绩。不同职称组间具有显著性差异(P=0.019),多重比较中住院医师与主任医师之间差异P=0.03,主治医师与主任医师之间差异P=0.007,副主任医师与主任医师之间的差异P=0.026,具有显著性。

3 讨论

对尚未深入临床的医学生而言,培养自身的人文素质是成为一名合格医生的必要条件之一。尽管大多医学院校均开设了一系列课程或实践活动来培养医学生的人文素质,但医学生的人文素质是否真正在课程中得到了提高却缺乏评价机制。如何进一步完善和健全医学生人文素质培养体系,使之更有成效,更加符合临床实际,是亟待解决的问题,根据研究结果,我们认为可从下述几个方面入手。

3.1 完善学科建设,增设人文与医学交叉学科

研究结果表明,在具有专业性的人文知识如法律、哲学、政治等方面,医学生存在明显的不足。尤其在法律知识方面,在医患纠纷频发的当下,如何通过法律规避风险、保护自身,是医学生必须学习和掌握的命题。在综合院校中,人文知识可以通过选修课程弥补,但对于知识环境更为单一的医学院,完善学科建设则需要从医学角度入手,增设人文学科与医学交叉形成的边缘学科,如医学哲学、卫生法学、医学伦理学等。此外,针对临床常见的医学人文困境,引导医学生进行问题式学习(Prob lem-Based Learning,PBL)。例如针对具体的医闹事件,由医学生主导讨论事件涉及的伦理、法律、哲学问题,能够有效提高医学生处理医学伦理难题的能力[3]。

3.2 吸纳临床医师参与人文素质教育

本研究结果显示,多数临床医师并不了解医院和学校开设的人文课程,人文素质教育课程未在临床医师中得到广泛推广,但多数临床医师愿意参与到医学生人文素质的教学活动中,这反映出人文素质教育课程的宣传、推广力度不足,致使临床医师不了解医学生人文素质教育课程,故参与度也较低。同时参与人文素质课程的教师多限于高年资医师,低年资医师由于临床工作繁忙等原因,参与度较低。作为医学生的带教老师,临床医师是医学生重要的医学人文知识引导者。积极吸纳临床医师尤其是青年临床医师参与人文素质教育,首先应注重培养临床医师自身的人文素质、教学能力和教学技巧;此外应帮助教师协调临床工作和教学工作,合理分配教学任务,使之能够有心力参与人文素质教育。

3.3 改革人文素质课程形式,增加人文素质课程数量

在人文素质教学活动的形式方面,外出实践、讲座沙龙、翻转课堂是受临床医师推崇和喜爱的教学形式。研究结果也表明,多数临床医师认为人文素质教学方式单一、课程体系不完善。故应为人文素质课程设置统一的教学大纲,增加课程比例和种类,设置外出实践、讲座沙龙、翻转课堂等多种形式。对于低年级医学生而言,可以采取传统课堂形式,丰富其人文知识,但对于高年级医学生,尤其是实习阶段的医学生,则应针对临床实际中的问题设置更为有效的教学形式,例如针对医患沟通话题的讲座沙龙,针对医疗过程中法律问题的翻转课堂等[4]。

3.4 完善医学生人文素质的评价与考核机制

多数临床医师认为需要对医学生进行人文素质相关的评价和考核,其中主任医师更倾向于将考核结果计入医学生总成绩,体现出高年资医师更加重视医务工作者人文素质的提高。国内医学人文教育多数缺乏评价考核机制,这也在一定程度上造成医学生对人文素质课程的重视不够。故应在医学生完成人文素质课程后进行考核与评价,同时将人文素质考核纳入教学管理体制。考核形式可采用实际临床情景、笔试案例分析等,亦可根据学生在实践过程中的表现进行量化评分[5]。北京大学医学部以“全人教育”作为医学教育改革的核心理念,强调医学生全方面整体协调发展,特别是创新了学生评价体系,将学习成绩、基本素质、创新能力设为一级指标,将基本素质指标细分为思想品德、人文素质、学习态度、学生活动、社会实践、身心健康等二级指标,从而使该评价方法能够反映学生的整体素质[6]。

3.5 健全人文素质教育体系,实行人文素质全程教育

医学生人文素质需要从改革理念、师资力量、课堂教学等多方面进行。建立健全完整的医学生人文素质培训体系,通过人文素质的全程教育,培养学生人文视野多元化,是最终努力的方向。人文素质需要用长时间分阶段建立起来,应从医学生入学伊始即加强人文素质意识的培养,也应尤其重视临床见习阶段的培养,从而使医学生自觉、有意识地规范自己的人文行为[7]。例如,山西医科大学提出以健康为中心,构建大健康人文教育模式,以“全人、全面、全程、全时、全方位”作为教育理念,通过研究基础、理论教育、实践教育、考核评价四个模块完成教育架构,从而提升医学生对生命全方位、全过程的健康促进和人性关怀能力[8],建立对医学生完整的、非碎片化的教育模式,是值得国内医学院学习的宝贵经验。