防卫限度的比例性规则研究

——以“防卫权”理论为视角的裁判路径分析

韩 骁

一、 问题的提出

理论界与实务界就正当防卫所产生的差异化认识,无疑是当前我国刑法学研究最为重要的内容之一,其中二者对于防卫性质与防卫限度的分歧更是催生了所谓僵尸条款[注]参见陈兴良:“正当防卫如何才能避免沦为僵尸条款——以于欢故意伤害案一审判决为例的刑法教义学分析”,载《法学家》2017年第5期,第89~104页。的尴尬局面。为此,学界近两年所做出的努力主要是对既有理论的修正和对司法逻辑的探究。[注]由于最终的效果需要落实到司法层面,所以探究实务逻辑的研究可能更加关键。参见劳东燕:“正当防卫的异化与刑法系统的功能”,载《法学家》2018年第5期,第76~90页。限于篇幅,本文的研究对象仅涉及防卫限度,研究目的在于辨析实务界与刑法教义产生分歧的内容及原因,以相关理论修正实务逻辑,从而建立防卫限度相关裁判规则。在确立逻辑自洽的防卫限度理论之前,有必要对既有理论进行梳理。

如所周知,我国司法实务对于防卫限度的判断,实际上是对“明显超过必要限度造成重大损害”的证立或证伪。[注]笔者赞同将第3款视为防卫限度的注意规定,因此第2款能够涵盖防卫限度的全部判断要件。因此,理论界围绕这一法规范展开教义学研究,以解释防卫限度。就该问题产生的聚讼大致可以划分为两个方面:(1)限度标准的内部关系;(2)限度标准的规范含义。第一个问题主要是如何理解“明显超过必要限度”与“造成重大损害”二者之间的关系。原本主张“不存在行为明显超过必要限度但尚未造成重大损害或者完全与之相反的防卫过当情况”[注]参见游伟:“防卫权、正当性及其限度——对正当防卫问题的研究”,载《政治与法律》1999年第1期,第15~20页。的单一条件说已经不再具有说服力,[注]参见侯国云、白岫云:“新刑法疑难问题解析与适用”,中国检察出版社1998年版,第127页。越来越多的学者开始支持双重条件说,[注]起初的双重条件说认为二者是独立存在的条件,需分别满足。参见高铭暄、马克昌:《刑法学》(上册),中国法制出版社1999年版,第241页。或有认为明显超过必要限度但未造成重大损害的不以防卫过当论处。参见王政勋、贾宇:“论正当防卫限度条件及防卫过当的主观罪过形式”,载《法律科学》1999年第2期,第78~82页。其中尤以阶层式学说为主。[注]为避免形成以“造成重大损害”为唯一限度标准,近年来有学者主张有必要将“明显超过必要限度”和“造成重大损害”视为防卫过当的两个独立的阶层且赋予前者优越性地位,这意味着只有在肯定防卫必要性的场合,才有在逻辑上进一步重视利益衡量的必要。参见周光权:“正当防卫的司法异化与纠偏思路”,载《法学评论》2017年第5期,第6~22页。还有学者提出在确定防卫行为适当时,正当化效果即可自动延伸覆盖该行为所引起的结果。参见陈璇:“正当防卫、维稳优先与结果导向——以‘于欢案故意伤害案’为契机展开的法理思考”,载《法律科学》2018年第3期,第77~92页。新近有学者主张侧重“明显超过必要限度”的双重条件说,从逻辑基础、法理依据和司法效果角度对单一条件说进行了批判。参见邹兵建:“正当防卫中‘明显超过必要限度’的法教义学研究”,载《法学》2018年第11期,第139~153页。但新近有学者对单一条件说进行了修正,指出虽然两种学说在处理结果上并无二致,但双重条件说的内部推演存在逻辑上的缺陷。[注]张明楷教授认为双重条件说在否定防卫过当的同时,并没能就正当防卫的成立给予充足的依据。参见张明楷:“防卫过当:判断标准与过当类型”,载《法学》2019年第1期,第3~21页。笔者认为,两种学说仅仅是认定的过程不同,并不会产生影响裁判结果的矛盾。阶层式双重条件说将损害结果置于行为限度后判断,旨在最大限度地排除“唯结果论”的弊端。欲在客观现象层面将行为与损害结果剥离则属于第二个问题——如何解释防卫限度的规范含义。就该问题而言,不仅存在明显对立的学说(必需说[注]必需说认为应当从防卫的实际需要出发进行全面衡量,将有效地制止不法侵害的客观实际需要作为防卫的必要限度。参见劳东燕:“结果无价值逻辑的实务透视:以防卫过当为视角的展开”,载《政治与法律》2015年第1期,第13~24页;陈璇:“侵害人视角下的正当防卫论”,载《法学研究》2015年第3期,第120~138页。和基本相适应说[注]基本相适应说认为防卫行为必须与不法侵害相适应,即防卫行为所造成的损害从轻重、大小等方面衡量大体相适应。参见杨春洗:《刑法总论》,北京大学出版社1987年版,第174页。),而且还有各类折衷观点。[注]折衷说认为必要限度原则上应当以制止不法侵害所必需的强度为标准,同时要求防卫行为与不法侵害行为在手段、强度、后果等方面不存在悬殊的差异。参见田宏杰:《刑法中的正当化行为》,中国检察出版社2004年版,第242页;王政勋:《正当行为论》,法律出版社2000年版,第186页。由于折衷说被认为是没能提出具有实际价值的“辩证”观点,因而当前聚讼主要集中于前两种学说。[注]参见周详:“防卫必要限度:学说之争与逻辑辨正”,载《中外法学》2018年第6期,第1570~1588页。因为给予行为限度独立地位与必需说内核相符,近来主张双重条件说的学者区分了防卫限度与防卫行为的限度,提出“必要限度”是指最低强度的有效防卫行为。[注]参见邹兵建:“正当防卫中‘明显超过必要限度’的法教义学研究”,载《法学》2018年第11期,第139~153页。笔者认为该主张是“必需说+比例性原则”的修正学说,是当前双重条件说的有益延伸。但其缺陷也很明显:当退避是最低强度的有效防卫行为时,能否与无退避义务自洽。其他以必需说为基础解释“必要限度”的观点还有“应然的必要限度说”、[注]以一般人能够很容易预见到的事实为判断资料对选取的防卫行为是否必需作出判断。参见吴允锋:“正当防卫限度的判断规则”,载《政治与法律》2018年第6期,第82~93页。“不必要的多余行为说”。[注]当不法侵害人已经处于绝对劣势,防卫人总是能够安全有效地击退不法侵害人的再度攻击时。却选择对不法侵害人施以多余、不必要的损害行为。参见冯军:“防卫过当:性质、成立要件与考察方法”,载《法学》2019年第1期,第22~36页。与此相对,我国仍有部分学者坚持以结果相当性为标准,[注]当不法侵害人可能造成的侵害结果同防卫人造成的实际损害是否大体相当。参见赵金伟:“防卫行为相当性的重新解构”,载《甘肃政法学院学报》2018年第1期,第82~98页。动态地判断损害结果是否明显超过必要限度。[注]参见张明楷:“防卫过当:判断标准与过当类型”,载《法学》2019年第1期,第3~21页。

若严格遵循两种学说的解释路径,所得结论目前并无二致。仅依靠主观判定哪方更有利于司法实务裁的判逻辑,可能仍需进一步检验。为解决法规范解释的争讼,学界近年来开始重新审视正当防卫的正当化根据,以期为防卫限度的阐释提供实质性依据,以实现学说内部的一贯性。新的一种趋势是否定以法益衡量说为方法的正当性根据。[注]相关论点本文不再赘述。参见吴允峰:“正当防卫限度的判断规则”,载《政治与法律》2018年第6期,第84~95页;劳东燕:“防卫过当的认定与结果无价值的不足”,载《中外法学》2015年第5期,第1324~1348页;陈璇:“正当防卫、维稳优先与结果导向——以‘于欢案故意伤害案’为契机展开的法理思考”,载《法律科学》2018年第3期,第77~92页。除学界已经提及的问题外,笔者认为法益衡量方法本身与正当防卫的部分前理解(法无需向不法让步)就难以协调:因为总归会出现某一点,使侵害方的权重超过防卫方从而产生退避义务,而裁判重心也会被引向利益结果论(Weighted-interest Consequentialism),使得关注点往往从侵害行为转变成防卫方造成的损害结果,[注]See Peter Vallentyne, Enforcement Rights against Non-Culpable Non-Just Intrusion, 24 Ratio(2011), p. 422.导致唯结果论的判断标准。当前批判观点又大体能分为两派:主张借鉴德国法确证原理;[注]参见王钢:“法秩序维护说之思辨——兼论正当防卫的正当性根据”,载《比较法研究》2018年第6期,第101~119页;劳东燕:“防卫过当的认定与结果无价值的不足”,载《中外法学》2015年第5期,第1324~1348页。或在权利义务框架内解释防卫正当性。[注]参见魏超:“法确证利益说之否定与法益悬置说之提倡——正当防卫正当化根据的重新划定”,载《比较法研究》2018年第3期,191~204页;邹兵建:“正当防卫中‘明显超过必要限度’的法教义学研究”,载《法学》2018年第11期,第139~153页;吴允峰:“正当防卫限度的判断规则”,载《政治与法律》2018年第6期,第84~95页。前者面临诸多难以克服的困境,其中最重要的是法秩序被认为是正当防卫作为允许规范确立之后的法效力,[注]Vgl. Pawlik, Die Notwehr nach Kant und Hegel, ZStW 114 (2002), 259:261-262.用其反证正当化根据属于一种范畴错误。[注]Vgl. Sinn, Die Notwehr als Lotteriespiel, FS-E. A. Wolff, 1998, S. 237.同时,注重维护法秩序的经验有效性通常与一般预防目的紧密关联,这会将防卫的正当性根据引向刑罚,或得出一些背德性结论。[注]会得出盗窃等常见罪名的防卫必要性大于杀人行为的错误结论。参见张明楷:“正当防卫的原理及其运用——对二元论的批判性考察”,载《环球法律评论》2018年第2期,第51~76页。相较于此,后者能合理解释正当防卫的运行机制,但试图从宪法等实在法当中探寻正当性根据来源的观点,[注]参见魏超:“法确证利益说之否定与法益悬置说之提倡——正当防卫正当化根据的重新划定”,载《比较法研究》2018年第3期,191~204页。仍无法解决国家单一权力中心的问题。[注]Vgl. Hobbes, Vom Menschen. Vom Bürger:Elomente der Philosophie II und III, 1994, S. 82 f.为此,笔者将在下文提出一种以自然法为依据、实在法为表现形式的“防卫权”理论,为解释我国防卫限度提供实质性根据。

二、 正当化根据“防卫权”理论之提倡

需要说明的是,作为正当防卫的正当化根据,要能够合理解释防卫行为的发动根据与运行机制。前者涉及国家单一权力中心问题,即本应由国家机关执行的强制力,为何能由公民个人发动?按照法确证原则的思路,防卫启动的正当性理所当然会被视为“代行国家职权”,[注]See Christopher Heath Wellman, The Rights Forfeiture Theory of Punishment, 122 Ethics(2012), pp. 375-376.这从根本上否定了国家单一权力中心,所招致的批评使得支持者将公民防卫权与国家职权修正为“平行存在”。[注]参见王钢:“法秩序维护说之思辨——兼论正当防卫的正当性根据”,载《比较法研究》2018年第6期,第101~119页。但如此一来,削弱了法确证原理作为正当防卫启动根据的地位,仅变为一种附随效果,使得防卫行为的发动根据答案仍需从个人保护中探寻。传统理论认为之所以能够由公民行使强制力,是归于所谓“自然状态”。具体解释路径是:承认自然状态下的人[注]See J. Locke, Second Treatise of Civil Government: An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Ciril Goverrment,W.B. Eerdmans Publishing Conpan,1978§ 4~5, pp. 16~21.在签订社会契约后,仍保留了在国家专有权无法保护自己免遭侵害时行使反抗的基本自由权。[注]See S.H. Kadish, Respect for Life and Regard for Rights in the Criminal Law, 64 California Law Review(1976), pp. 871~901.当不法侵害发生时,法治国状态中会存在一个暂时性的回归自然状态的间隙,[注]Vgl. NK Kindhäuster, 4. Aufl., 2013, § 32 Rn. 7 ff.即法公民选择侵害他人权利时,会退回至战争状态,[注]See J. Locke, Second Treatise of Civil Government: An Essay Concerning the True Original, Extent and End of Ciril Goverrment,W.B. Eerdmans Publishing Conpan,1978 § 4~5, p. 23.必须忍受他人的武力反击。[注]Vgl. Hobbes, Leviathan, 2007, S. 118 ff., 187 ff.但既然是战争状态,防卫行为就不应再受任何比例性限制,防卫的有效性是唯一需要被考量的因素。这显然与法治国比例性原则相冲突,那么这种所谓的“准自然状态”又该如何解释?笔者认为答案仍然在自然法当中。

伊始,自然法声称“防卫权”不是由“被写下的法律规范所决定的……而是与生俱来的……当我们的生命受到紧迫而赤裸裸的暴力、或面对来自歹徒和敌人武器的威胁而处于危险当中……确保自身安全的任何手段都是值得赞扬的。”[注]See Wilkin R N, Cicero and the Law of Nature, in Arthur L.Harding(ed.), Origins of the Natural Law Tradition, New York: Kennikat Press,1954, p. 23.如前文所述,该理念从人类对于自我保护的本能出发,解释了防卫权的正当性,“任何手段”为无限防卫提供了依据,但罗马自然法因为在进行法解释时易产生道德缺陷而被弃用。[注]罗马自然法的概念有一定的逻辑性,但它很容易被扭曲用以证明不道德的目的。See Tom Holland, Rubicon: The Last Years of the Roman Republic, New York: Anchor, 2005, pp. 280-282.Aquinas之后对其进行了修正,将自然法的概念牢牢地植根于一种源于人类自身(不证自明)的道德准则当中,[注]See Thomas E, Davitt, St. Thomas Aquinas and the Natural Law, Robert N. Wilkin(eds.), in Origins of the Natural Law Tradition, New York: Kennikat Press, 1971, pp. 26-47.以该准则为依据,人类遵循着一种必要的、可以被理性识别的、旨在趋善避恶的自然法。这使得自然法区别于本能法,是对人性的本质进行排序的原则,源自人类所特有的理性。[注]See Ralph McInerny, The Principles of Natural Law, in John Finnis(eds.),Nature Law New York: New York University Press, 1991, p. 326.排序呈现出一种自然倾向(Natural Inclination)并以自我保全为出发点,所有属于自然法的事物都是通过这种自然倾向得以实现。[注]See Aquinas, Saint Thomas, Treatise on Law: The Complete Text, Phoenix: St. Augustine’ Press, 2009, p. I.2.94.但自我保全并非唯一的倾向,否则将与动物无异,人类会通过理性能力去追求其他倾向[注]人类最强烈的倾向便是保全自己的生命,因此自然法则迫使人去做那些能够保全自己生命的事情,去反抗那些可能危及生命的事情。这是防卫权的本质。然而,这还不足以构成防卫权的自然法基础,因为防卫权的行使会使许多本来被认为是罪恶的事情发生。自我保全是包括动物在内的所有生物共有的一种本能,但其并不是人类通过理性能力追求防卫权的唯一倾向。See John J. Merriam. Natural Law and Self-Defense. 206 Military Law Review(2010),p. 50.——洞悉上帝和向往人类社群的倾向,[注]依靠他人满足自我需求的倾向。See Thomas E, Davitt, St. Thomas Aquinas and the Natural Law, in Origins of the Natural Law Tradition, Robert N. Wilkin, Eds. New York: Kennikat Press, 1971, p. 31.后者与毫无顾忌的自我保全相抗衡。继Aquinas后,Grotius提出自我保全是自我防卫的基础,但由正当理性认可的必要性原则才是保障人类社群不至瓦解的关键。[注]See David J. Hill, Introduction to Hugo Grotius, The Rights of War and Peace, Vol.11, A.C. Campbell ed. & trans., M. Walter Dunne Publ. 1901, p. 33.这种限制并非禁止所有武力,仅为避免过激防卫行为(轻率地剥夺他人生命权从而会引起社会反感的情形)。基于此,防卫不再单纯是道义上的自我保全,而是一种被普遍接受的正当性,这逐渐成为了自然法中自我防卫的核心规则。[注]See John J. Merriam, Natural Law and Self-Defense, Military Law Review(2010), p. 57.综上,防卫权行使的准自然状态就脱胎于自然法的这一限制性规则。虽然基于自我保全的本能倾向,允许防卫人不需要实际尝试退避就有迎击不法侵害的权利,但与纯粹的战争状态不同,应尽力避免出现引起人类社群反感的极端防卫情形。

笔者将维系人类社群的本能倾向理解为自我保护的另一维度,是一种深层次“自利行为”的展现。在二者共同作用下的正当防卫发动根据可以称作自然法“防卫权”。但在法治国的背景下,其无法独立作为正当防卫的行为与裁判规范,需要更为细致的实在法“防卫权”在权利与义务的框架内将正当防卫运行机制补充完整。申言之,实在法为法共同体成员划定了行为自由(权利)的空间,权利所有者对合法保障自由的组织没有提出疑问的话,那么他就不能拒绝分配给他的责任,[注][德]米夏埃尔·帕夫利克:《目的与体系——古典哲学基础上的德国刑法学新思考》,赵书鸿等译,法律出版社2018年版,第170~181页。即履行维护既有自由状态的义务。当不法侵害人没有遵守法律所要求的义务,并且追求他在法律上并不被认可的利益时,[注]Vgl. Exner, Das Wesen der Fahrlässigkeit, 1910, S. 232 f.就产生了恢复法领域完整性[注]Vgl. Hegel, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831, Bd. 4, 1974, S. 176.的责任。当国家强制力无法及时纠正不法侵害人时,就进入到上文提到的“准自然状态”当中。与战争状态下不法侵害人的社会成员身份会被撤销[注]See Christopher Morris, Punishment and Loss of Moral Standing, 21 Canadian Journal of Philosophy(1991), p. 69.不同,其仍然被视为人类社群的一员。防卫权并不是用来“收缴”[注]或者可以理解为重新厘定法成员之间的自由权利界限。See Kimberly Kessler Ferzan, Forfeiture and Self-Defense, in Christian Coons, Michael Weber(eds.),the Ethics of Self-Defense, New York: Oxford University Press, 2016, p.240.其在不法侵害中攫取的利益(事后惩罚可以实现该目的),而是责令不法侵害方或自愿或被动地解除继续妨害防卫人自由权利的状态。所产生的强制力可分为主动型与被动型,主动意味着当侵害人停止侵害行为时,防卫权随即归于消灭;被动则是不法侵害人针对防御性伤害责任[注]McMahan的权利丧失(Rights Forfeiture)理论认为:“在特定的情状下,在被罚没的权利范围内,对负有受到防御性伤害责任(the liability of defensive harm)的人进行反击,不会侵犯他的相关权利。”但“丧失”理论面临诸多责难,因而本文采“受限”、“悬置”说。See Jeff McMahan, Killing in War, Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 10; Richard Lippke, Criminal Offenders and Right Forfeiture, 32 Journal of Social Philosophy (2001), p. 84; 魏超:“法确证利益说之否定与法益悬置说之提倡——正当防卫正当化根据的重新划定”,载《比较法研究》2018年第3期,191~204页。限度内的反击不再享有对抗请求权,但潜在含义是防卫超过必要限度时,存在滥用权利的可能。[注]德国刑法学者Kant得出了相近的结论。Vgl. Kindhauster, AT, 8. Aufl., 2017, § 15 Rn. 4; Mussig, Antizipierte Notwehr. Das Prinzip der Abwer rechtswidriger Angriffe als Kriterium objektiver Zurechnung, ZStW 115 (2003), 224,231.这意味着,在侵害状态解除之前,防卫人原则上被允许使用一切必需的手段进行防卫,但防卫人必须(至少)遵守源于自然法的最高限度要求,也可以视各国具体情况规定更为严苛的法治国防卫限度。以上两种“防卫权”共同组成了完整的“防卫权”理论,解释了正当防卫机制的启动和运行,能够为防卫性质与限度提供实质性根据。[注]传统的个人保全理论无法解释我国刑法规定的允许为保护国家、公共、他人利益而进行正当防卫,国内学者为此寻求法确证原则帮助。依本文观点,之所以允许第三人实施正当防卫,亦是出于维系自身赖以生存的社群目的。

三、 我国司法实务中防卫限度的裁判逻辑

欲实现上文提出的研究目的,在明确正当防卫正当化根据之后,需要对我国司法实务中有关防卫限度的裁判逻辑进行实证研究。为避免前理解裹挟的主观偏见,本文将不再引证其他学者运用传统的实证研究方法就该问题得出的结论,而是采用QCA(Qualitative Comparative Analysis)[注]该方法致力解释“多重并发因果”诱致的复杂社会议题,由查尔斯·拉金(Charles Ragin)于1987年提出,是一种介于统计分析与单案例分析之间的研究方法,也是一种案例比较研究方法,本文具体采用fsQCA2.0软件中的清晰集定性比较(csQCA)方法。See Ragin, C. C. Fuzzy-Set Social Science, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2000, pp. 21-61.方法以符号计算代替语言推理,对一定数量的司法裁判文书进行定性比较分析。申言之,将司法实务中有关防卫限度的裁判结果[注]限于本文的研究对象,所采案例均是在法院已经承认防卫性质的基础上,需要作出有关防卫限度判断的裁判文书。视为一个完整集合(结果变量),其中含有的子集(解释变量)是作为裁判依据的各种考量因素。通过一定数量的案例比较,运用布尔代数算法,观察不同的考量因素客观上以怎样的“组合”形式对防卫限度裁判产生实际影响,再运算出最具解释能力的组合以及符合该组合的案例覆盖率,从而得出司法实务中判定防卫限度最常见的逻辑思路。

具体研究步骤为:

1. 经典案例样本选取及变量确定。在北大法宝网精确查找全文含有“正当防卫”或“防卫过当”的10个经典案例,抽取有关防卫限度判断的裁判部分,确定结果变量为防卫过当(excessive defense),选择合适的条件变量。根据经典案例裁判文书的内容,提炼出我国司法实务中有关防卫限度的判断主要受到5种条件变量的影响:不法侵害的危险程度(the degree of aggressive harm);[注]于欢故意伤害案(2017)鲁刑终151号、陈炳廷故意伤害案(2016)粤01刑终621号。防卫行为的武力等级(defensive force);[注]张贤才被控故意伤害案宣告无罪案(2005)渝二中刑再终字第2号、邓玉娇故意伤害案(2009)巴刑初字第82号。防卫行为造成的损害(defensive harm);[注]谢程故意伤害案(2014)镇刑终字第11号、王茂全故意杀人案(2012)济刑一初字第53号。制止不法侵害所需(necessity to self-defense);[注]牟武等故意伤害案(2010)玉中刑一初字第27号、李弈明故意伤害案(2008)桂刑二终字第36号。特殊防卫(special defense)。[注]潭华海被控故意伤害宣告无罪案(2013)浔刑初字第43号、吴金艳故意杀人案(2004)一中刑终字第3051号。

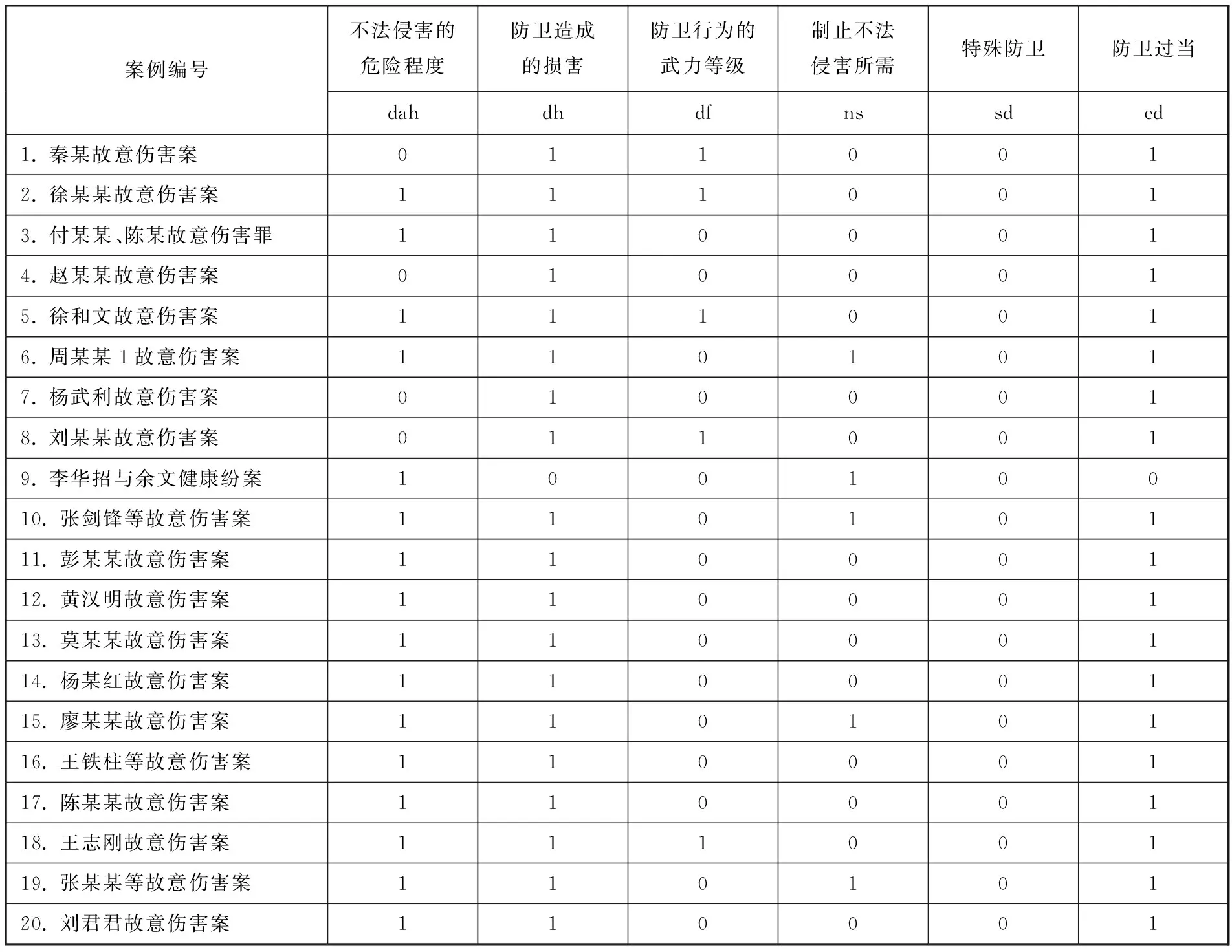

2. 样本案例选取及变量赋值。以相同检索路径查找普通案例40个[注]由于“于欢案”的一审结果是持续引起我国学界关于正当防卫新一轮研究的案件,所以本文选取其后的裁判文书。,对结果变量和条件变量进行编码形成赋值表,将上述5种条件变量代入普通案例进行二分法编码,条件变量中重要的考量因素标记为1,未考量或不重要的标记为0,结果变量中判定防卫过当的标记为1,正当防卫的为0,具体结果如表1所示。

表一 变量二分赋值数据表

续 表

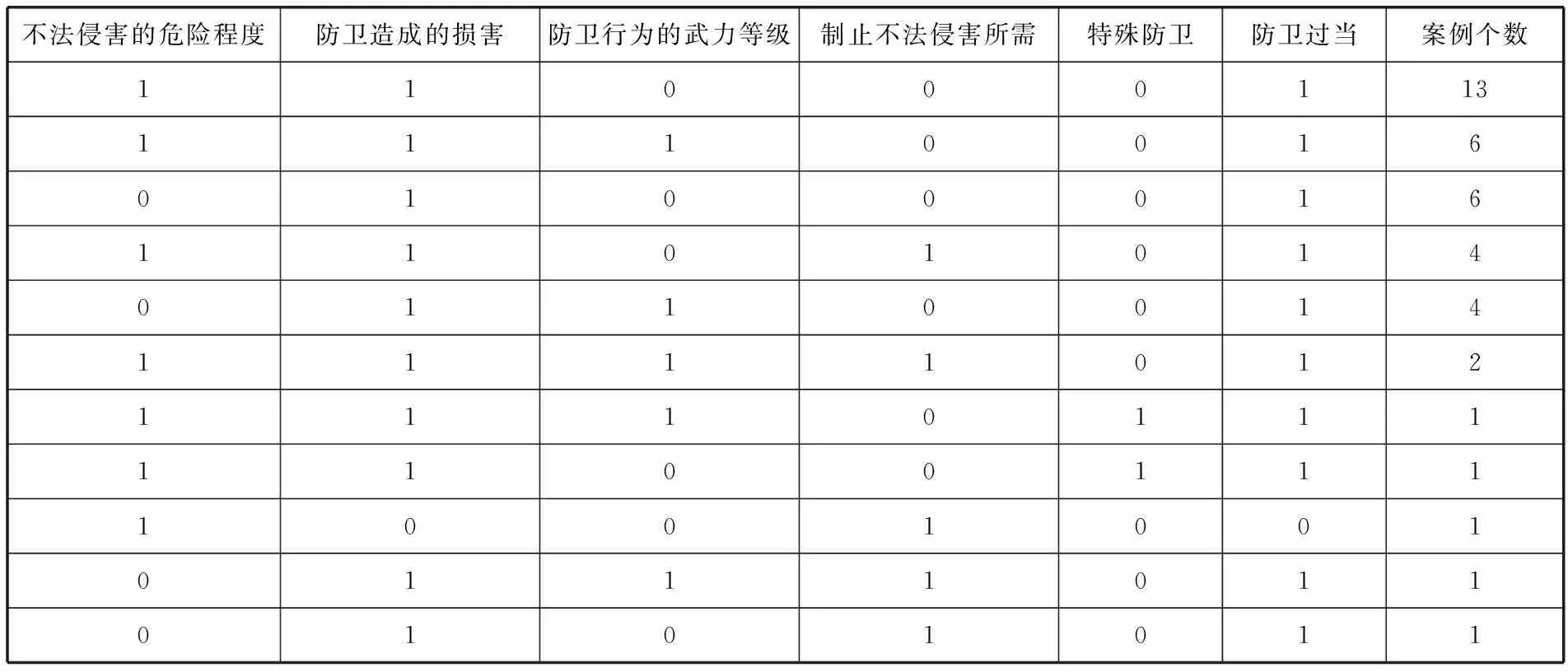

3. 构建防卫过当影响因素真值表(Truth Table)。将变量二分赋值数据表(表一)导入fs/QCA2.0软件,进行清晰集真值表运算。得到初步运算结果后,将一致性大于0.9的结果标记为1,小于0.9的标记为0,并删除其中的冗余条件组合,形成简化真值表(表二)。

表二 防卫过当影响因素简化真值数据表

4. 定性分析。

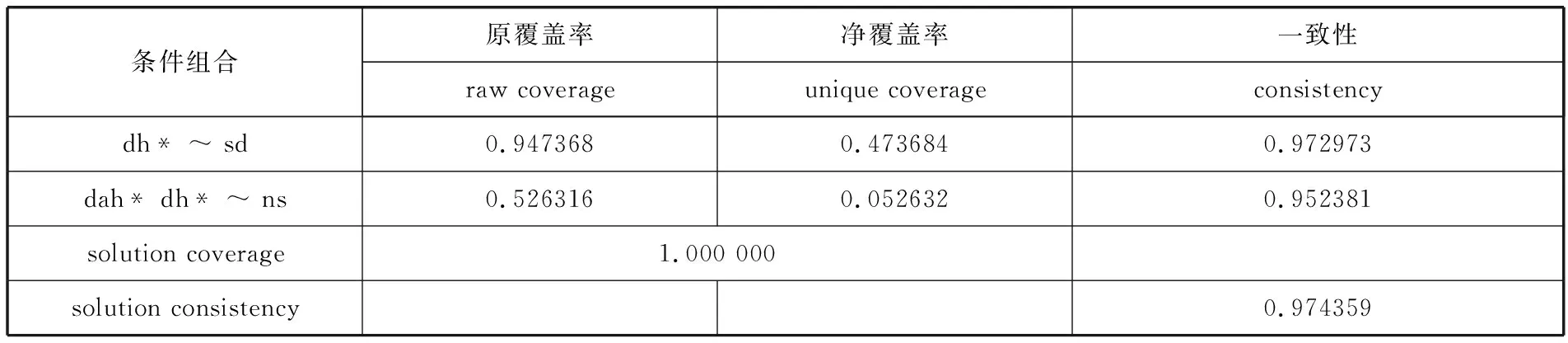

(1)影响因素组合分析:将简化真值表,导入fs/QCA2.0软件进行(Standard Analyses)标准化分析,且选择复杂方案(Complex Solution),形成表三,用一致性(Consistency)[注]一致性是检验相关条件变量在多大程度上是防卫过当的充分条件,越接近1,代表同案例本身的条件组合契合度越高。和覆盖率(Coverage)[注]覆盖率是检验相关条件变量在多大程度上是防卫过当的必要条件,越接近1,代表条件变量对结果变量的解释度越高。解释相关条件组合,并对其存在机理(裁判逻辑)进行相关评价。

表三 防卫过当的影响因素组合 [注]~代表“非”,即原本为1反转为0,或相反;*代表条件组合之间的逻辑关系为“且”。

输出结果表明:结果覆盖率(Solution Coverage)=1;结果一致性(Solution Consistency)=0.974359,说明运算出的2组变量条件通过检验,是最具解释力的防卫过当影响因素组合。表3显示,影响司法实务中防卫过当裁决的最具影响力的典型组合有两组:dh* ~ sd和dah* dh* ~ ns,即当特殊防卫(sd)因素不出现时,防卫造成的损害(dh)是裁判者最关键的考量因素;当制止不法侵害所需(ns)因素不出现时,不法侵害的危险程度(dah)和dh是衡量防卫限度的两个重要因素。其中,dh同时出现在两个组合里,且不相互矛盾,出现频率最高,说明防卫造成的损害是影响防卫过当判断最关键及最强因素。

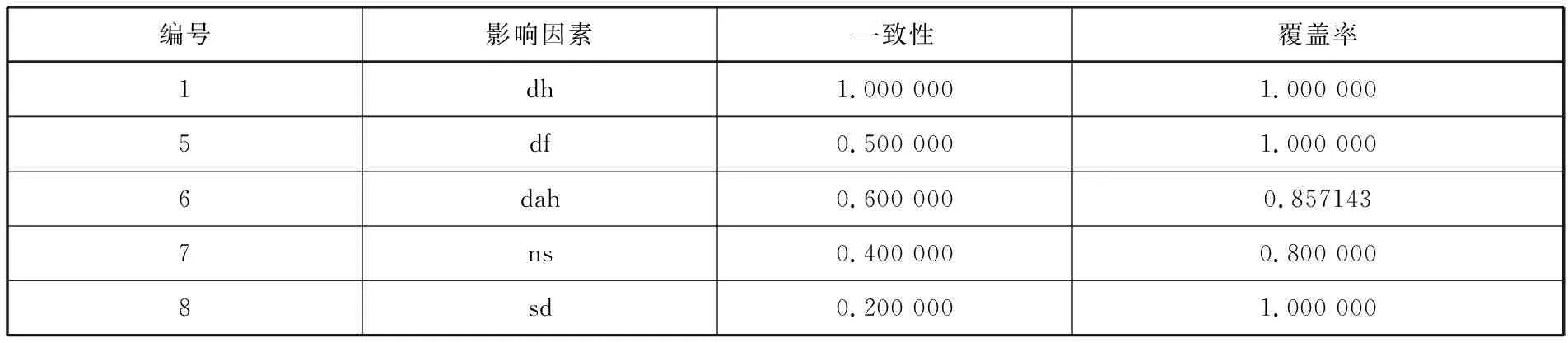

(2)必要条件分析:将简化真值表,导入fs/QCA2.0软件进行(Necessary Conditions)单一必要条件分析,得到表四。在单一条件变量中:防卫造成的损害(dh)的一致性与覆盖率远高于其他变量,与上文该条件是司法实务判断防卫限度最关键的考量因素判断相符;不法侵害的程度(dah)是仅次于防卫造成的损害(dh)的重要因素;制止不法侵害所需(ns)、特殊防卫(sd)的一致性值偏低(0.4、0.2),但0.8、1.0的覆盖率证明一旦其作为裁判者的考量因素出现,对防卫限度的判断也具有较为明显的作用;特殊防卫(sd)的一致性值仅为0.2,说明在绝大多数案例中,不法侵害仅被裁判者界定为一般暴力,不会进一步适用该注意规定。

表四 影响防卫过当的单一必要条件数据表

根据以上实证分析结果不难发现,与理论界推崇的双重条件说不同,司法实务中“防卫造成的损害”的权重过大,使得“造成重大损害”条件的独立性消解,以致在逻辑上出现将其作为判断“明显超过必要限度”标准的情况。这很大程度上忽视了损害结果完整的逻辑链,即防卫人选择某一防卫行为是否“必要”的问题,以致于采用法益衡量方法进行机械式判断。本质上,双重条件说与单一条件说的区别并不在于条件的内部逻辑,而是对于规范内含的解读。笔者原则上赞同双重条件说,认为受阶层论启发将“造成重大损害”作为出罪条款的观点[注]陈璇:“正当防卫、维稳优先与结果导向——以‘于欢案故意伤害案’为契机展开的法理思考”,载《法律科学》2018年第3期,第77~92页。是值得继续尝试的,亦符合当前我国鼓励正当防卫(限缩防卫过当)的刑事政策倾向。但主张将结果完全从行为限度中剥离恐怕并不现实,原因在于损害结果与行为限度存在藕断关系。具言之,当防卫人选择防卫方式后,对损害结果的预见可能性自然而然会被作为结果的一部进行考量。例如,在认为有“必要”采用致命方式进行防卫时,就应当说已经大概率地接受了出现重大损害的结果。以上结论还可以从行为规范的角度进行阐释,相对于正当防卫造成的结果无价值,防卫行为才是防卫人能够控制的、展现其对法规范所持态度的关键事实材料(二元行为无价值)。换言之,对于防卫行为的考察,本身就包含了对能够预见到的损害结果的价值判断。正是基于这一逻辑,德日刑法采取“最温和手段原则”或“必要最小限度防卫手段”在实现控制行为的同时,合乎逻辑地对损害结果也进行了限制。如此一来,本文欲构建的防卫限度比例性规则应包括两个要件:“明显超过必要限度”是针对防卫行为及其可能引起(社会一般人应当能够预见)的损害结果的整体性、实质性判断;而“重大损害结果”的规范内涵中仅保留一种事后的、客观的“有与无”的形式考察。此外值得一提的是,在绝大多数防卫案例中,不法侵害均被认定为一般暴力而拒绝适用特殊防卫。先不论裁判中多人持械围殴一人的情状不属于“行凶”是否合理,这种为防止所谓“一般暴力”不能出现重大损害的思路,证明实务界对于防卫限度的判断缺乏弹性,下文同样会针对该问题提出解决方案。

四、 防卫限度的比例性规则

由防卫权理论可知,“准自然状态”并非法治国的常态,目的是在紧迫状态中保全自我,排除不法侵害,这一非正常状态意味着所有建立在绝对理性人假设上的规则都应被抛弃。我国《刑法》亦强调必须“明显超过”最低强度的有效防卫才是限度过当。但不同于先确定“必要限度”,再界定“明显超过”这一限度的思路,[注]参见邹兵建:“正当防卫中‘明显超过必要限度’的法教义学研究”,载《法学》2018年第11期,第139~153页。笔者认为应该对“明显超过必要限度”作整体考察,将防卫行为限制在维系人类社群的范围内,直接对刑法能够容忍的最高防卫限度进行判断。本文欲构建的比例性规则正是基于此,旨在为“明显超过必要限度”提供判断标准,将损害结果的藕断部分予以吸收,主体部分仅作是否“造成重大损害”的形式判断。

传统的狭义比例性强调不能以比其欲防止的侵害更具损害性的方式进行防卫,[注]See Larry Alexander, A Unified Excuse of Preemptive Self-Protection, 74 Notre Dame Law Review (1999), pp. 475~506.其中包含了三个维度:不能以武力防卫非暴力侵害;不能以致命武力防卫非致命侵害;使用武力进行防卫的前提是已经用尽较轻防卫手段,[注]See Wayne R. LaFave, Criminal Law, 3rd ed.,St. Paul, MN: West, 2000, pp. 491-496.其背后的根据深受功利主义影响。[注]See Joseph H. Beale Jr, Retreat from a Murderous Assault, 16 Harvard Law Review(1903), p. 578.但根据防卫权理论,防卫人原则上被允许使用一切必需的防卫行为,不仅在结果上允许以保护低位阶法益而损害高位阶法益,而且在行为限度上仅受到最高比例性限制。该限制因各国法文化、国民规范意识的不同存在差异,但底线无疑是自然法防卫权中提到的避免产生引起社会反感的过激防卫行为。对于“反感”的判断,笔者认为应采用相互性理论(Reciprocity Theory),[注]原为权利互易理论:因当事人遵循了不侵犯对方当事人生命权的规则,所以侵害方仍拥有不被杀死的权利。See Rodin David, The reciprocity theory of rights, 33 Law and Philosophy(2014), pp. 281-308.后被修正为:权利界限受到社会共同体观念的影响。See Steinhoff Uwe, Self~Defense and the Necessity Condition (March 15, 2013). Available at SSRN:https://ssrn.com/abstract=2653661.即在相同情境中,社会一般理性人是否会选择大致等级的防卫行为。试想,在面对因日常琐事发生的打斗,如果不法侵害人没有使用致命方式(比如打击要害部位或使用具有杀伤性的格斗技能),防卫人便草率地用匕首刺出致命一刀显然不符合相互性理论。之所以存在一个幅度,是因为正当防卫通常具有道德风险,行为的必要限度最终应由防卫人进行判断并承担过限责任,刑法需要对此设置不同的奖惩机制。

Vallentyne认为有两种意义上的防卫比例性:其一是绝对比例性(Absolute Proportionality),是防卫权比例性的上限,即上文提到的最高比例性限制;其二是复合比例性(Aggregative Proportionality),是在绝对比例性以下确定一个防卫方最宜施加的损害量,是对防卫方与侵害方最小化损害总量。[注]See Peter Vallentyne, Defense of Self and Others Against Culpable Rights Violators, in Christian Coons, Michael Weber(eds.),the Ethics of Self-Defense, New York: Oxford University Press, 2016, p. 93.结合我国《刑法》第20条,本文尝试提出一套防卫限度的比例性规则。由于涉及生命权等重大法益的防卫行为最具争议,所以本文将以致命防卫为例进行说明。如所周知,我国《刑法》第20条第3款解除了部分致命防卫的绝对比例性限制,但由于该条款是注意规定,所以致命防卫并不限于此。仍有一些致命防卫会超过绝对比例性,就是我们通常所说的防卫过当,其中涉及到以致命方式对非暴力、非致命侵害进行防卫,当然如果过于悬殊就不再是防卫权的考量范畴。满足复合比例性就是以退避或其他最低强度的有效防卫行为避免致命防卫(包括面临严重的暴力侵害),在实现防卫权目的的同时没有令人类社群遭受不必要损失,这是法律所鼓励的行为,但对于防卫人这不是义务而是权利,防卫人的义务仅在于避免引起法共同体成员反感的极端防卫。

具言之,除特殊防卫的场合外,在防卫人认为有必要使用致命防卫时,需要遵守附条件退避义务:防卫人主观上必须合理地相信(1)在双方实质接触前不存在安全(或付出轻微伤代价)退避的可能;(2)在接触后(或立即就能实现接触时)不存在安全退避的可能。满足其中至少一个条件,防卫人可以使用致命防卫。但正当防卫是具有道德风险的,尤其是在面临紧迫危险时,防卫人的认识会出现错误。因为认识错误而违反该义务的,刑法对致命防卫行为应持一种宽恕态度,但可能会涉及民事赔偿问题。只有当防卫人在履行法对其提出的适当要求时本应避免但不想避免的错误才存在被追责的可能。[注]Vgl. Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd. Ⅳ, 1919, S. 567.此外,防卫人在采用致命防卫时需要对其主观上认为“有必要”进行规范化限制,本文称其为可变动阈值(Sliding Threshold)。[注]See Heidi M. Hurd, Stand Your Ground, in Christian Coons, Michael Weber(eds.),the Ethics of Self-Defense, New York: Oxford University Press, 2016, p. 268.首先,微量侵害永远不能赋予致命防卫正当性,[注]See Heidi M. Hurd, Is It Wrong to Do Right When Others Do Wrong, 7 Legal Theory (2001), pp. 325~330.这适用于任何理论,不能因为苹果被盗而将对方杀死,即使不是因为利益衡量,也是对绝对权的保护。其次,在这条红线以内,绝对比例性拥有一个可变动阈值。根据防卫权理论,除可能会引起人类社群反感的致命防卫以外,防卫方排除侵害的权利具有优先性,应保障防卫有效性而不需要使用最低强度防卫方式;而一旦采取致命防卫(除特殊防卫外),侵害人悬置的权利将处于待定状态。为避免极端防卫情形,当法共同体之间的信任出现裂痕时(相互性理论受损),权利所有者必须付出一部分自由的代价,而这个代价就是告知权利所有者,到目前为止其他人的排除权限到底是什么。[注][德]米夏埃尔·帕夫利克:《目的与体系——古典哲学基础上的德国刑法学新思考》,赵书鸿等译,法律出版社2018年版,第170页。据此,该阈值的可变动性在于:当欲采用致命防卫方式可能会违反相互性理论时,必须自下而上地选择防卫手段,目的在于确保侵害人知道自己的进一步侵害将可能面临致命性防卫,一旦遵循该步骤将提高阈值,以摆脱原先的比例性限制。以“于欢案”为例,面对侮辱与轻微身体伤害使用致命防卫显然会违反相互性理论,但在被告人持刀进行威胁后不法侵害方仍然不退让时,防卫的绝对比例性已经提升,符合防卫限度要求。最后,防卫限度既然取决于法共同体成员的道德直觉,那么不法侵害人的罪责亦会对该限度产生影响。假设侵害责任(从0到1)与防御性伤害程度成正比,即面对无责任能力人(0),要求防卫人在能够有效进行防卫的前提下尽量选用更为轻微的防卫方式(趋近于复合比例性要求),从而可能需要忍受一定量的损害。

结 语

笔者认为我国防卫限度判断应遵循以下路径:在司法实务确定防卫性质后,首先需要对不法侵害是否属于特殊防卫情形进行考察。在认定是否属于“行凶”时,不能仅以客观上对防卫人有无造成重伤或以上损害为依据,而是应综合考量不法侵害的危险程度即可能会对防卫人造成的风险。其次,考察是否“明显超过必要限度”且“造成重大损害”,后者仅在形式上作“有无”的审查。前者在排除适用特殊防卫的可能后,以防卫的比例性规则对防卫限度进行判断。由于通常仅在致命防卫的场合才可能引起法共同体成员的反感,所以防卫人以非致命方式排除不法侵害的权利一般具有优先性。在致命防卫的情形中,防卫人认为有必要(符合相互性理论)采取致命方式且满足附条件退避义务时,可以使用致命防卫;在满足附条件退避义务但未能达到使用致命防卫的必要程度时,需要牺牲部分权利以提升防卫的绝对比例性。