小儿休克的分期观察与护理研究

王亮

小儿休克是小儿临床疾病中较为严重的一种急性综合征, 其发病原因与小儿循环系统功能异常有着直接的关系,具有较高的致残率和致死率[1]。随着医学研究的不断深入,临床上对于小儿休克的治疗及护理水平也在不断提升, 有效降低了小儿休克患儿的病死率[2,3]。对本院2008 年6 月~2018 年7 月收治的28 例疑似休克患儿临床资料及护理措施进行回顾分析, 探究小儿休克的分期标准以及护理措施, 现报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料

选取本院2008 年6 月~2018 年7 月收治的疑似休克患儿28 例。其中男13 例, 女15 例;日龄0.3 h~180 d,平均日龄(23.5±2.5)d;患儿出生1~7 d 者16 例(57.14%), 出生8~14 d 者8 例(28.57%), 出生>14 d 者4 例(14.29%)。所有患儿均为疑似小儿休克患儿。

1. 2 方法

1. 2. 1 临床诊断

患儿入院时需及时登记患儿基本资料,全面监测患儿各项生命体征以及病情变化情况, 详细记录患儿休克症状以及临床表现, 依照新生儿休克评分表判定新生儿休克分期情况, 确定新生儿的病情状况, 依照实际评分结果制定相适合的治疗以及护理干预措施。

1. 2. 2 急救护理配合措施

密切监护患儿血压以及呼吸频率, 仔细观察患儿精神状态以及肤色等, 记录患儿各项生命体征1 次/h, 并安排专门护理人员进行床旁监护。患儿发病后需及时建立静脉通道, 明确患儿的致病原因后采取相适合的急救措施, 遵医嘱进行补液, 补液过程中需要密切观察,防止出现药物外渗等情况, 另需控制好滴液速度, 根据患儿年龄进行调整, 防止药液滴速过快导致患儿出现肺水肿情况。

根据患儿病情状况为其进行吸氧治疗, 确保患儿呼吸道通畅,防止出现缺氧情况影响救治。帮助患儿保持正确的体位, 避免颈部受压影响呼吸道通畅。

1. 2. 3 加强基础护理干预

小儿休克发生之后会出现脏器组织充盈不足的情况, 影响患儿体内正常的血液循环, 导致患儿出现体温快速降低的情况, 如控制不佳甚至会出现硬肿情况, 因此需要及时为患儿做好保暖护理, 需将温度保持在30~32℃, 在保证患儿体温的同时减缓代谢速度、降低耗氧量,同时可以对患儿进行抚触护理。

1. 2. 4 感染预防措施

患儿的年纪较小, 免疫功能相对较差, 很容易出现感染等情况, 加上休克后抵抗力会有明显下降, 因此, 在护理中应加强对感染的预防和控制, 需要做好隔离护理, 确保救治室内空气新鲜, 定时进行消毒, 防止对患儿造成影响, 在对患儿进行护理时需要严格遵守相关消毒规定, 提升感染预防质量。护理人员需要及时进行健康检查,如出现不适情况或者疑有传染病症状需要及时进行上报, 采取相应预防措施, 与患儿接触过程中需要严格按照要求进行消毒, 防止护理人员在对患儿护理过程中增大患儿的感染几率。

1. 2. 5 分期观察护理措施

小儿休克临床观察中分为多个方面, 需要贯穿于患儿的常规护理中, 患儿休克的治疗效果以及临床症状改善情况, 首先, 需要观察患儿的尿量变化,并根据记录结果及时进行补液, 防止患儿出现肾缺血、肾功能衰竭等严重情况;其次, 需要观察患儿神志变化情况, 如患儿出现暴躁不安情况需要及时上报主治医生, 必要时可使用镇静药物进行控制调整[4]。

1. 3 观察指标及判定标准

观察并比较28 例疑似患儿护理前及护理2 d 后休克分期情况。休克分期情况判定标准:由护理人员记录患儿的各项临床症状, 将其与新生儿休克评分标准相结合确定统计新生儿休克分期情况。

1. 4 统计学方法

采用SPSS19.0 统计学软件处理数据。计数资料以率(%)表示, 等级资料采用秩和检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

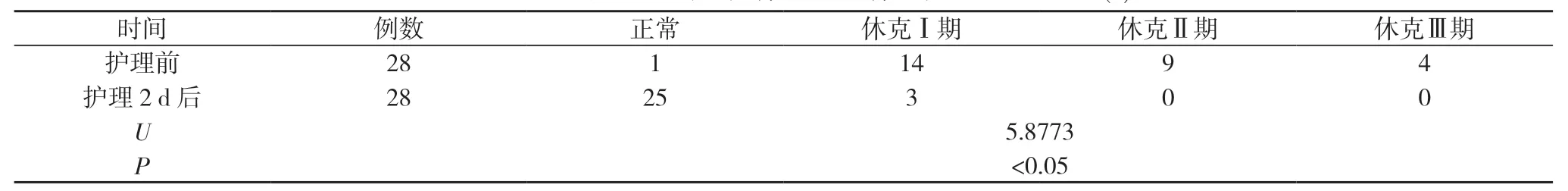

护理前, 28 例疑似休克患儿中正常1 例, 休克Ⅰ期14 例,休克Ⅱ期9 例, 休克Ⅲ期4 例;护理2 d 后, 28 例疑似休克患儿中正常25 例, 休克Ⅰ期3 例, 休克Ⅱ期0 例, 休克Ⅲ期0 例;护理前与护理2 d 后28 例疑似休克患儿休克分期情况比较, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 护理前后28 例疑似休克患儿休克分期情况比较(n)

3 讨论

引起小儿休克的原因比较复杂, 其主要的临床症状出现在呼吸系统以及心血管系统等位置, 发病初期主要的表现为微循环灌注较差且组织缺氧严重, 患儿的临床表现主要有呼吸加快、呼吸无规律、呻吟、皮肤温度降低以及毛细血管充盈时间增加等, 随着病情的不断发展, 患儿血压也会出现明显变化[5]。小儿休克的发生因素主要与围生期缺氧、感染、硬肿、血糖过低、低血容量以及先天性心脏病等均有一定关系, 病因类型较为复杂, 临床治疗难度也比较大, 如治疗及控制效果较好则可纠正患儿的休克情况, 如不及时进行救治将会发展为重症难治性休克, 严重威胁患儿的生命安全, 是除呼吸衰竭之外致小儿死亡的另一主要原因。临床中针对小儿休克的治疗主要以延缓病情发展、提升治疗效果为主[6]。

将新生儿休克评分标准应用于小儿休克治疗中, 能够通过毛细血管再充盈时间、血压、股动脉搏动、四肢温度、肤色共5 项内容对患儿休克情况进行评分, 通过对各项指标的分期观察配合对各项的评分统计可以知道患儿的休克分期情况, 起到早发现、早治疗的效果。在实际护理过程中需要加强对患儿各项生命体征以及临床表现的观察和监测, 根据患儿病情改善情况调整治疗及护理措施, 同时需要做好抗感染等基础护理, 防止患儿抢救过程中出现各类不良情况, 确保患儿的治疗质量[7,8]。

本次研究结果显示, 护理前, 28 例疑似休克患儿中正常1 例, 休克Ⅰ期14 例, 休克Ⅱ期9 例, 休克Ⅲ期4 例;护理2 d 后, 28 例疑似休克患儿中正常25 例, 休克Ⅰ期3 例, 休克Ⅱ期0 例, 休克Ⅲ期0 例;护理前与护理2 d 后28 例疑似休克患儿休克分期情况比较, 差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 提升小儿休克的诊断准确率对于提升急救效果有非常重要的作用, 新生儿休克评分标准在小儿休克治疗中的应用能够对患儿进行全方面的评估, 帮助医生及时掌握患儿的各项病情变化, 给予全面、科学的监测护理, 以选择相适合的治疗及护理措施, 提升临床治疗效果, 促进患儿的疾病康复。