微创颅内血肿清除术治疗高血压性基底节区脑出血的临床疗效分析

廖周雄

高血压脑出血是高血压病晚期常见的并发症, 其中高血压性基底节区脑出血是高血压脑出血最常见部位, 有发病急以及残障比例高等特点, 对患者的身心健康以及正常生活都造成了很大的负面影响。临床上主要采用保守治疗或手术治疗高血压性基底节区脑出血。微创颅内血肿清除术由于微创、操作简单, 用于高血压性基底节区脑出血治疗安全性高, 在临床上被广泛应用[1]。目前, 随着磁共振成像(MRI)以及CT影像技术的逐渐完善和升级, 基底节区脑出血的微创颅内血肿清除治疗已经不断成熟, 本研究分析了微创颅内血肿清除术对于高血压性基底节区脑出血的临床疗效, 报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料

收集2016 年1 月~2018 年2 月本院收治的高血压性基底节区脑出血患者90 例作为研究对象, 根据治疗方法不同分为开颅组和颅内微创组, 每组45 例。颅内微创组中, 男26 例, 女19 例;年龄47~67 岁, 平均年龄(54.27±5.18)岁;出血量13~43 ml, 平均出血量(28.26±5.09)ml;体重41~82 kg, 平均体重(62.05±7.02)kg。开颅组中, 男28 例,女17 例;年龄46~67 岁, 平均年龄(54.01±5.21)岁;出血量13~43 ml, 平均出血量(28.11±5.04)ml;体重41~82 kg, 平均体重(62.14±7.05)kg。两组患者一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法

开颅组开展传统开颅术。颅内微创组开展微创颅内血肿清除术:通过CT 明确血肿情况, 然后明确头皮穿刺点, 给予消毒, 选择适当穿刺的位置, 局部麻醉后钻孔, 靶点部位设置穿刺针, 实施颅内血肿抽取, 首次抽取50%左右, 以免颅内压骤然降低而再出血。术后CT 进行检查, 维持引流管稳定, 6~8 h 给予3 万~5 万U 尿激酶沿着引流管注射, 将引流管关闭2~3 h 后引流, 直至完全清除血肿后去除引流管。

1. 3 观察指标及判定标准

分析比较两组治疗效果;颅内血肿完全清除时间、意识状态改善时间、手术后住院观察时间;术前术后巴氏指数评分、神经功能缺损评分、NSE 浓度以及S-100 蛋白浓度;致残率。疗效判定标准:基本治愈:血肿清除, 神经功能恢复>90%;有效:血肿清除, 神经功能恢复51%~90%;无效:不满足基本治愈、有效标准。总有效率=基本治愈率+有效率[2]。神经功能缺损采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)进行判定, 评分越低, 神经功能缺损程度越轻。

1. 4 统计学方法

采用SPSS23.0 统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差表示, 采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

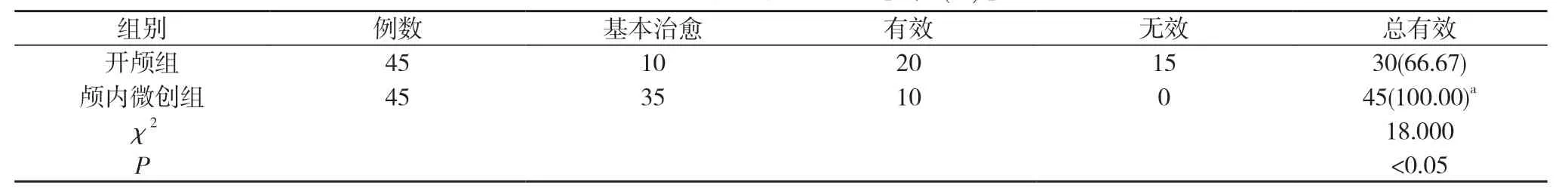

2. 1 两组治疗效果比较

颅内微创组患者的总有效率为100.00%(45/45), 显著高于开颅组的66.67%(30/45), 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

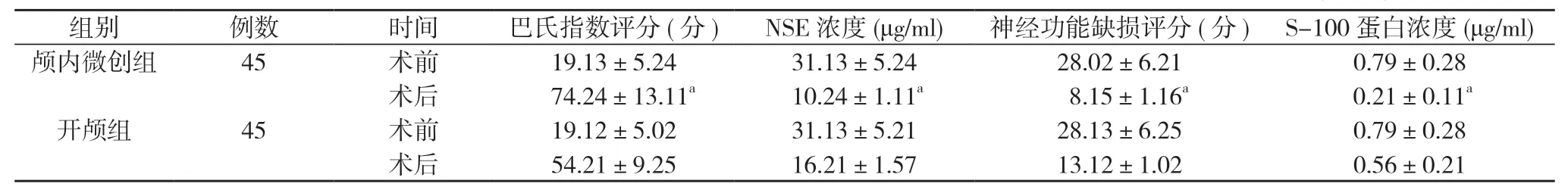

2. 2 两组术前术后巴氏指数评分、神经功能缺损评分、NSE 浓度以及S-

术前, 两组巴氏指数评分、神经功能缺损评分、NSE 浓度以及S-100 蛋白浓度比较,差异均无统计学意义(P>0.05);术后, 颅内微创组患者的巴氏指数评分、神经功能缺损评分、NSE 浓度以及S-100 蛋白浓度均优于开颅组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

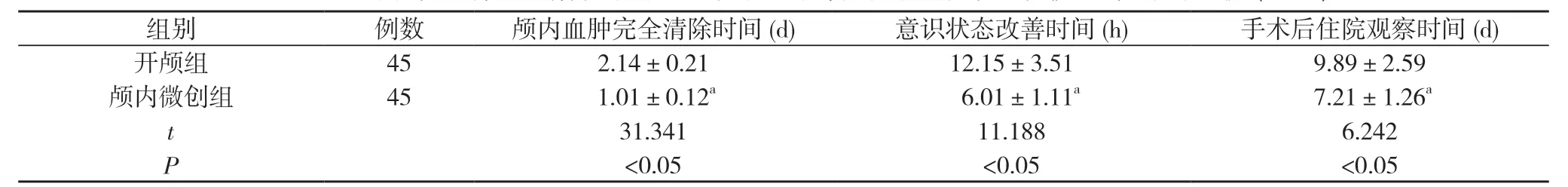

2. 3 两组颅内血肿完全清除时间、意识状态改善时间、手术后住院观察

颅内微创组患者的颅内血肿完全清除时间、意识状态改善时间、手术后住院观察时间均短于开颅组, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表1 两组治疗效果比较[n, n(%)]

表2 两组术前术后巴氏指数评分、神经功能缺损评分、NSE 浓度以及S-100 蛋白浓度比较

表2 两组术前术后巴氏指数评分、神经功能缺损评分、NSE 浓度以及S-100 蛋白浓度比较

注:与开颅组术后比较, aP<0.05

?

表3 两组颅内血肿完全清除时间、意识状态改善时间、手术后住院观察时间比较

表3 两组颅内血肿完全清除时间、意识状态改善时间、手术后住院观察时间比较

注:与开颅组比较, aP<0.05

组别 例数 颅内血肿完全清除时间(d) 意识状态改善时间(h) 手术后住院观察时间(d)开颅组 45 2.14±0.21 12.15±3.51 9.89±2.59颅内微创组 45 1.01±0.12a 6.01±1.11a 7.21±1.26a t 31.341 11.188 6.242 P <0.05 <0.05 <0.05

2. 4 两组致残率比较

颅内微创组患者的致残率为6.67%(3/45), 显著低于开颅组的22.22%(10/45), 差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组致残率比较[n(%)]

3 讨论

高血压性脑出血是非创伤性颅内最常见的病因, 主要是在高血压的情况下, 导致动脉破裂, 并引发出血, 有高发病、高致残特性。

基底神经节出血后在短时间内形成占位性血肿, 并且周围组织被压迫, 导致血流减少和缺血、缺氧症状。而此时缺氧、缺血症状反过来产生脑水肿, 严重损害脑组织[3,4]。因此, 及时解除颅内水肿和降低颅内压对改善预后很重要。微创颅内血肿清除术简单、安全、创伤小[5], 其广泛用于临床实践。对高血压性基底节区脑出血患者实施微创颅内血肿清除术可以快速有效将血肿清除, 从而促使颅内压恢复正常,减少压迫和水肿的发生, 促进患者康复, 减轻神经功能缺损,改善生活质量。微创颅内血肿清除术具有手术操作相对简单、创伤小的优势, 治疗后可有效提高整体生存率和生活质量。

研究结果显示:颅内微创组患者的总有效率为100.00%(45/45), 显著高于开颅组的66.67%(30/45), 差异具有统计学意义(P<0.05)。术前, 两组巴氏指数评分、神经功能缺素评分、NSE 浓度以及S-100 蛋白浓度比较, 差异均无统计学意义(P>0.05);术后, 颅内微创组患者的巴氏指数评分、神经功能缺损评分、NSE 浓度以及S-100 蛋白浓度均优于开颅组, 差异具有统计学意义(P<0.05)。颅内微创组患者的颅内血肿完全清除时间、意识状态改善时间、手术后住院观察时间均短于开颅组, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。颅内微创组患者的致残率为6.67%(3/45), 显著低于开颅组的22.22%(10/45), 差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 高血压性基底节区脑出血患者行微创颅内血肿清除术效果确切。