传统木材的现代性建构

崔宁,张彦博,彭芳 (湖南城市学院,湖南 益阳 413000)

作为传统材料之一的木材,在世界文明的长河中,是建构文化的基石之一。中国古建筑中木材为建造材料之根本,中华古匠人们利用精湛的技艺创造出抬梁式、穿斗式、井干式等传统木构建筑的结构类型。但随着时代的发展,人口的剧增,人们对于建筑需求的变化,木材这一传统材料无论是强度、硬度、以及防水耐火等地域性需求性能差异在工业文化的主流引导下逐渐失去了竞争力,逐渐被建造便捷,无场地应用要求的钢筋混凝土材料所取代。但木材料亲人的质感,纹理,以及之于环境的再生性,环保性于我们而言却是不容忽视的。研究传统木材的现代性运用,具有重拾我国本土建构文化,发展木材建构文化的重要意义。而如何“善”其短,扬其长,并将之运用至我们现代建筑,发挥其不可替代的作用,是本篇论文所探讨的问题之一。

1 传统木材与建构文化

在古时,我们的祖先就以“土木之功”来称呼所有的建造活动。在工业文明出现以前,木材一直是中国传统建筑的主要建造材料。人们因地制宜利用当地的木资源建造房屋,又因文化环境气候等地域性差异,创造出了许多具有代表性的民族建筑。如侗族依山而建的干栏式居住建筑、木构重檐式交通廊桥、湘西凤凰吊脚楼、以及以故宫为代表性的官式建筑等多种形式。如何从建构角度将传统材料的文化传承意义以及地域特性价值彰显在当代语境中已是刻不容缓。

随着科技的进步与生态环境之间的矛盾日益凸显,木材所具有的可持续性,环保性,可塑性等优良性质,使得当代建筑师们开始重新挖掘木材的潜力。弗兰姆普敦在《建构文化研究》中提出“建构”便是诗意的建造。将材料,结构和构造有逻辑的运用在建造过程中,注重建造的过程,通过挖掘材料本身的可能性,来优化构造节点受力方式,同时追求材料本身的真实性。如创造的复合木材在许多大跨度建筑中被加以利用。新的木构搭接方式在现代建筑中的应用,从传统的纯粹以木材为本的榫卯受力构件到与现代化的金属与木材的螺栓连接方式的转变,以及对于木材属性的创新性改良,都使得传统的木构具有了时代精神,重新唤起人们对于传统建筑的文化感知。千篇一律的现代建筑,虚假装饰的伪传统建筑无法传达建构文化。而通过建构的视角,重新传承发展当地的传统工艺,将传统材料赋予时代性的同时再现地域文化特性,这才是我们当下正确的方向。

2 材料属性的创新性建构

随着时代的发展,人们对于建筑空间功能、尺度以及结构性能的要求亦发生了转变,传统木材由于其自身易燃属性、易腐属性与尺寸跨度的限制等特征束缚了其在现代建筑中的广泛性应用。基于现实环境,利用现代工业技术手段为传统材料开辟新的现代性建构表现途径,适当改善材料的属性特点,有利于在发展传统材料的优势的同时避其缺短。

2.1 木材物理属性的改良

日本建筑师畏研吾在设计前期,强调需基于场地环境选择能体现地域文化的建筑材料,并将其建筑材料粒子化的思想贯穿于设计始终。所谓粒子化,即打碎建筑材料,让光、风、声自由穿过的过程。以粒子化的建筑材料为媒介,环境与建筑之间的关系趋向模糊。

广重美术馆作为畏研吾的代表作之一,其建筑材料采用了当地盛产的一种名为八沟杉的树木。在广重美术馆的屋面处,分成外、中、内三层(图1)。内外均由截面为30mm×60mm,相互间隔120mm的杉木构成。中层为钢结构层用以排水防水。鉴于日本对于建筑防火的要求较高,并且考虑到屋顶最外层材质为杉木,因此必须改良木材的易燃易腐性能。

图1

图2

通过采用远红外线照射木材,去除其内部导管的孔壁,浸入防火剂与防腐剂从而达到消除木材的易燃性、易腐性的缺点,更新了木材固有的应用方式。通过此技术,木格栅不但能充当结构部分,也发挥了其作为屋顶以及传统“墙体”的围护属性,颠覆了传统木材在建筑中的功能定位。并且杉木的格栅化,模糊了室内外的界限,同时产生丰富的光影效果。

2.2 木材感官属性的创新

瑞士著名建筑师彼得卒姆托尤为注重真实性,对于材料的运用更是强调展现材料本身的真实特点,并且关注人对于所展示出来的真实的建筑而产生的感官感知以及心理感受。

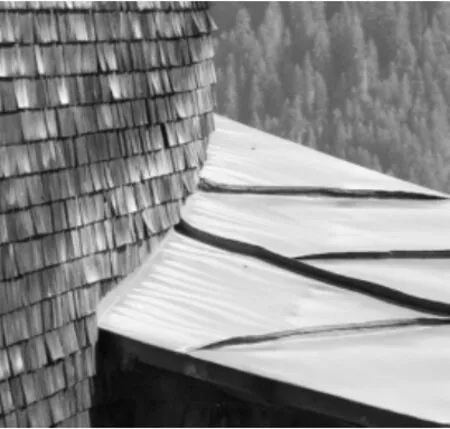

瑞士圣本尼迪克教堂位于一片草坡之上,不同于传统石构对称式的教堂,该教堂的平面根据伯努利曲线构成水滴形(图3)。为了充分的结合气候、融入环境以及利用当地材料,该建筑无论是承重结构还是表皮的围合均为落叶松木材料。最具有创新性的做法是其建筑表皮用“木瓦”装饰,“木瓦”是将落叶松木板裁成边长约10cm方块,每片经过一定的熏烤(图4),再按照传统瓦片搭接的方式层层固定在墙身外表皮。由于天气潮湿,教堂南北两侧光照不均匀,在南边的“木瓦”表皮依然保留着木材的本色——棕褐色,而在北边的表皮则逐渐呈现出银灰色。同时“木瓦”也是外墙面的防水构件,同坡屋顶瓦片的防渗效果一样。随着时间的推移,该建筑呈现出同植物一样的“生命力”。整个外表皮呈现出层次丰富的渐变色彩。环境“装饰”建筑,建筑融于自然,使教堂呈现出一种粗野而细腻的美。

图3

图4

传统木材在中国古代的功能定位通常被作为建筑的结构构件,如柱、梁、枋、檩等。而将木材从结构中解放出来并将其创新性的利用在表皮以及围护构件上,可以重塑人们对于传统木材的感官体验。

3 木材节点与木构件单元化的创新性建构

正如现代主义大师密斯所说:“魔鬼藏在细节之中。”而节点就是细节的一部分。对于木构建筑来说,节点就是材料性质,构造方式,和制作工艺平衡的结果。节点设计作为木构建筑中最难也是最重要的部分,要求多样统一,严丝合缝。精细的节点不仅表达了力的平衡,也是对当下技术条件和施工工艺的总结。

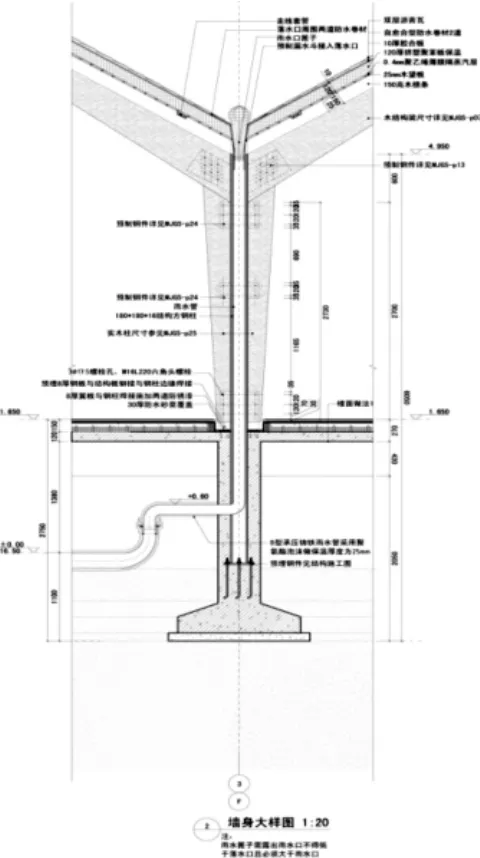

3.1 螺栓连接的创新

在建筑师华黎的林建筑中,由于木材具有轻便、易加工、安装速度快等特征,因此,采取木材作为建筑的主要建造材料。该建筑的结构形式以柱子为中心,向上伸出四条悬臂梁为一个基本单元,在不同高度变化控制下重复组合成稳定结构。但由于林建筑对结构跨度的要求较大,用以往的传统木构做法无法实现要求,同时会导致构件尺寸过大。因此建筑师采取了新的节点处理方式——木钢螺栓节点(图5)。以刚节点辅助木结构提升了木本身的基本性能,增加了强度、刚性、自由度。这种节点方式小巧,具有良好的力学结构,木与钢连接采用了嵌套的方式,通过精细的计算,使木与钢筋严丝合密,用螺栓组合在一起,在悬臂梁的端头用金属球来固定。节点成为整个建筑的重要组成部分,基本单元与基本单元之间的连接方式直接暴露。看得见真实的构造和结构,便形成了视觉上的真实美(图6)。力在节点上传递,在形式上也是一种真实的反应,结构决定了节点,同时节点反作用于结构,两者之间相互协调,相互制约。

图5

图6

3.2 单元构件工业化组合

坂茂在美国设计的阿斯彭美术馆通过编织的表皮(图7),精细的木构节点使整栋建筑充满了魅力。在建造方面,首先对梁,板,柱,单元进行标准化处理,进行大量生产,提高生产效率,再按现代的工业化标准来进行安装。

屋顶之上支撑起来的木框架,这个巨大的结构分为三层,并且由钢结构支撑。上下两层木头网格框架之间,巨大的木制弓形构件相互交错,标准化的弓形构件,通过缺口与缺口的放置,交叉组合在一起,相互承受侧向拉力,使屋顶结构具有了很好的韧性(图8),就像中国传统的木建筑中斗拱的做法,把屋顶的重力传递到刚性框架之上,这样的节点连接既不是铰接点,也不是刚性连接,介乎于两者之间。这样的节点,就要求构件的精细化,因为极小的尺寸偏差,就会导致组合的困难,严丝合缝的十字扣,垂直相交的接口,都会形成精美的节点,单元构件的复制叠加,充满逻辑的结构布置,使得屋顶形态风格,统一,协调,富于秩序。

从房屋内部向上看去,交错重叠的木构件如同整个建筑的外立面一样,单一构件形成的丰富的韵律,强烈的阵列和优美的曲线共同造就了美不胜收的视觉效果,与周围环境相互协调适应的结构,使参观者与空间环境之间产生了真正的交流。

图7

图8

4 结语

随着科技的进步和人们对于生态自然态度的重视与转变,传统材料在受到现代主义的冲击之后,又重新回归了人们的视野,其之于当代建筑的发展进程而言,无论是在精神层面上给予人们的亲切感知亦或是在现实物质层面上对于日益恶化生态环境具有的缓解性都有着不容轻视的地位。文章仅以材料属性的创新以及木构件节点与构件单元式的创新两种应用方式为思路为传统木材回归现代建筑中的路上铺以卵石,同时为建筑师们进一步挖掘传统材料更深的潜力以启示。