从语言接触的角度看汉语对中国朝鲜族母语的影响

高斯

【摘 要】 本文从语言接触的角度从中国朝鲜族的音借现象、语言转用现象、汉语发音现象等三方面分析了漢语对朝鲜族母语的影响,并预测朝鲜族母语的未来的发展趋势。

【关键词】 语言接触;语言转用;中国朝鲜族;趋势预测

语言接触是两种或两种以上的语言在一定环境下相互作用的一种语言学现象。朝鲜族95%以上是从事水稻种植的农民,主要分布在中国东北三省。调查显示中国朝鲜族是我国少数民族中人口数量较大的民族之一。东北三省为汉族聚居区,同时也有少量满族、回族等少数民族。在语言接触的过程中,非主体民族受主体民族影响。经济发展慢的民族受经济发展快的民族影响。所以在汉族作为主体民族,汉语(即普通话)作为通用语言的言语社团中,朝鲜族的母语使用受其影响较大,尤其体现在城镇、市区等朝鲜族分散地区。

我们知道语言接触的最基本特征为词汇借入。大部分中国朝鲜族是双语使用者,一部分中国朝鲜族只会汉语,极少数仅能使用朝鲜语。随着朝鲜族在中国的发展和就业,汉语已经成为朝鲜族移民不可缺少的交际语言。参照托马森的借用等级,根据语言使用者的态度以及其他社会因素分析我们认为中国朝鲜族的母语与汉语的接触等级为强度较高的接触,表现为基本词汇和非基本词汇均可借用;中度的结构借用。

在这种强度较高的语言接触下,中国朝鲜族母语使用有以下几种类型:

1.母语依旧为朝鲜语,且不会使用汉语。

2.母语依旧为朝鲜语,能使用简单汉语。

3.母语依旧为朝鲜语,能较为流利地与汉语使用者进行交流。

4.母语为汉语,且不会使用朝鲜语。

以上四种类型按朝鲜族母语受汉语影响由低到高排序。我们认为属于类型一的中国朝鲜族为朝鲜族聚居区的居民或老年阶段的中国朝鲜族。类型二的中国朝鲜族为居住在边境交界处且靠近朝鲜族聚居区,与汉语使用者的接触较少。类型三的中国朝鲜族一般接受过双语教学,学生或教师或者是与汉语使用者有密切互动的年轻的中国朝鲜族。类型四的中国朝鲜族以儿童、青少年居多,父母双方以汉语为交际语言,不使用或很少使用朝鲜语。

一、中国朝鲜族的音借现象

语言接触会产生外来词汇的借入,外来词汇以音借词为主。中国朝鲜族的词汇借用主要表现为语音借用(不包括朝鲜族聚居区)。关于是否存在语法方面的借用,由于篇幅限制,我们在此不作讨论。古朝鲜在历史上与中国的关系十分密切,历史语言学家普遍认为:在公元前一世纪初开始,韩国人就使用汉字。因此在朝鲜语中出现了很多汉字词,随着朝鲜与中国的交往越来越密切,音译词的数量也逐渐增多。

例如:?? ??? ????? (今天几点下班?) 会改为汉语口语化的?? ??? ??(下班)??? ?? ???? ???? ??!(明天是周末,我们去购物吧!)会改为汉语口语化的 ?? ???? ??(购物)?? ??!

下表中所列词汇以动词为主,因为动词相对名词来讲,有鲜明的词汇特征,名词通常是外来词汇音译的主要对象,而动词需要搭配,往往很难音译,以动词作为研究对象,能更准确地反映中国朝鲜族的音借程度。

从表中我们看到中国朝鲜族对汉语动词的发音已经脱离其母语自身发音标准。但我们能否把它认定为程度较高的音借呢? 根据汉语的专有名词产生的汉语音译,是符合音借词规范的,如秧歌(??),哈达(??)等。而下班(??)、购物(??)等动词则不是。据不完全统计,城镇居住的朝鲜族青少年只有极少数能够准确说出朝鲜语固有词的发音,大部分对朝鲜语固有词的发音为汉语音译。我们认为一些本身存在的朝鲜语固有词被转用为带有汉语音译色彩的词是汉语对朝鲜语产生的语言干扰现象,即朝鲜语本身对汉语词汇有不同发音,为了适应汉语言语社团,以韩语音节中类似汉语词汇的发音代替原有的朝鲜语。但这种现象仅存在于日常口语中,我们在这里将它视为不规范的音借。对于不规范音借现象,我们建议要积极对这些词进行规范,使朝鲜语往积极的方向发展。

二、中国朝鲜族的语言转用现象

自从费什曼(Fishman 1964)和克洛斯(Kloss 1966)提出语言保持和语言转用的术语以来,有许多语言学家做出了许多重要的个案研究,指出造成某些语言流失的具体因素,诸如经济因素(Thomson 1990)、人口因素(Brenzinger et al.1991)、语言地位因素(Mukherjee 1996)以及机构支持因素(Giles et al.1977,Appeland Muysken 1987:32-45)等等。[1]

语言转用现象是中国朝鲜族由于长期语言接触导致的最直接的结果。以中国朝鲜族为例,大致存在以下3种情况:

1.朝鲜族转用汉语,简称“朝转汉”型;

2.朝鲜族转用其他少数民族语言,简称“朝转民”型;

3.汉族转用朝鲜族语言,简称“汉转朝”类型。

从语言转用的程度或范围看,中国朝鲜族的语言转用现象又可分为以下3种类型[2]:

1.朝鲜族母语全部转用汉语;主要体现在汉语语言社团生活的汉族与朝鲜族通婚家庭。

2.朝鲜族的主体(或大部分)转用汉语。主要体现在与汉语言语社团有密切接触朝鲜族聚居区,一部分人从最初的朝鲜语使用者转为双语使用者,经过长期发展双语使用者慢慢转变为汉语使用者,当聚居区出现这种情况时,在不采取措施的情况下,母语转用为汉语是必然现象,只是时间问题。

3.朝鲜族的少部分转用汉语。主要体现在边境区域的朝鲜族,由于长期与汉语和朝鲜语的稳定接触,受两种语言影响,这个地区的朝鲜族双语使用者较多且将会长期维持这种现象。

从语言转用的对象角度来看,我们认为中国朝鲜族的语言转用情况属于“朝转汉”,由于中国朝鲜族长期生活在汉族人口密集的地区,语言接触导致大部分中国朝鲜族使用汉语。从语言转用的程度或范围来看,我们认为中国朝鲜族的语言转用类型属于“局部转用型”,在吉林省的延边朝鲜族自治州,中国朝鲜族普遍使用的语言为朝鲜语或双语,在城市居住的朝鲜族青少年中 ,汉语教学是城市教育的主题,在使用语言为汉语的条件下,母语转用成汉语的情况较为普遍。

中国语言转用的程度与地理、人口等社会因素是密切相关的。一般在朝鲜族的主要聚居区(单独的村落,与汉族人接触较少)的大部分老年人中语言转用的程度基本为0。远离朝鲜族聚居区,且与汉语接触时间长,稳定生活在汉语言语社团的朝鲜族,自身和其后代语言转用的程度远远高于生活在中韩交界处的朝鲜族。朝鲜族语言转用类型大致如下:

(1)在语言习得时期未接触朝鲜语,错过学习最佳期。

(2)从小在朝鲜族稀少的散杂区生活,没有接触朝鲜语的社会环境。

(3)成年后,生活在使用汉语的语言社区中,逐渐丧失朝鲜语使用能力。

(4)与汉族通婚,家庭语言使用多为汉语,后代教育以汉语为主,促使朝鲜族母语迅速转化。

总之,年龄越小 ,居住地区越散 ,语言转用情况就越普遍。

三、中国朝鲜族的汉语发音

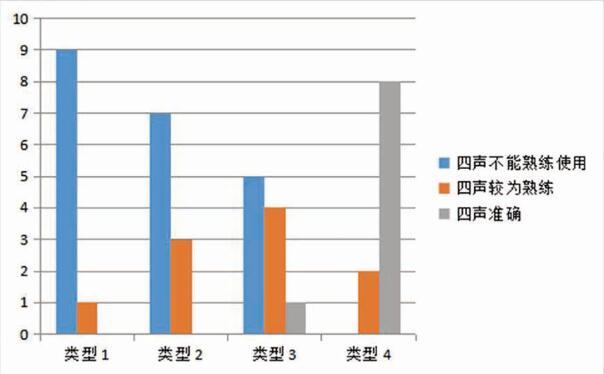

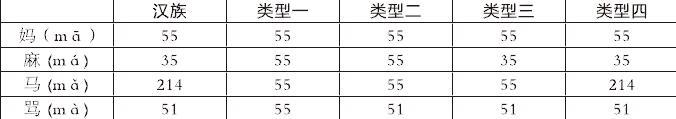

关于中国朝鲜族的汉语发音,我们分别在四个类型的中国朝鲜族中选取10人,共40人参与此次调查。下图是关于本次调查的一些数据整理。包括四声使用的程度、人数及具体调值等。

由于轻声的调值不固定,所以我们仅用汉语普通话标准的四个调值来进行分析。从表格显示的数据来看类型一的朝鲜族汉语发音没有调值变化,类型二的朝鲜族仅能区分汉语第四声,类型三的朝鲜族由于使用双语的原因,能够区分二声和四声,三声使用依旧是学习汉语的难点。类型四的朝鲜族由于语言转用,母语为汉语,与汉语发音相同。由此我们得出结论,当汉语作为第二语言被中国朝鲜族使用时,语音会向汉语发音靠拢,当汉语作为第一语言被中国朝鲜族使用时,其本身的语音将不会发生改变。

四、中国朝鲜族母语发展的未来趋势

汉语和朝鲜语的接触是长期稳定的,这种程度强且稳定的语言接触导致的结果有两种,一是双语使用者人数大大增多;二是汉语与朝鲜语之间的语言转用。汉族与朝鲜族的通婚是语言转用的因素之一。大部分汉族与朝鲜族通婚后,选择的言语社团仍然为汉语社团。由于其后代所处的社会环境与汉语的语言接触程度较强,且在语言习得期接触的主要语言为汉语,在一定程度上也促进了中国朝鲜族母语的汉化。

根据中国朝鲜族聚居地的人数以及与汉语接触的时间长短和强弱为根据,我们认为离聚居地较远且与汉语长期接触的中国朝鲜族在未来二十年到五十年内母语将为最初的朝鲜语转为汉语。生活在聚居地内且不与汉语发生太多语言接触的中国朝鲜族母语依旧为朝鲜语,不会发生太大变化。但语言转用和双语现象的产生将导致中国朝鲜族随着朝鲜族自身母语使用者的减少,总的发展趋势有两种情况:一是汉语将逐渐代替朝鲜语,成为中国朝鲜族的主要使用语言;二是中国朝鲜族将借用汉语的发音特点,创造出具有汉语发音特点的新朝鲜语。

五、结语

汉语对朝鲜语的影响是深远持久的。两者之间的接触既有积极作用,又有消极作用,积极作用体现在有利于促进朝鲜族与汉族的交流;消极作用体现在二者间的接触导致朝鲜族母语的汉化。随着越来越多的中国朝鲜族将汉语作为第一语言使用,中国朝鲜族使用母语的能力正在逐步减弱,语言使用不规范的现象正在逐步增加。规范朝鲜族的语音借用,加强双语教学,减少朝鲜族人口流动,支持朝鲜族聚居区的文化建设能够减少语言接触产生的消极作用,丰富我国少数民族语言多样性的有力措施。通过鼓励中国朝鲜族由单种语言使用者转为双语或多语使用者,增加朝鲜族对母语的认知,能更好地解决我国朝鲜族语言转用的问题,使语言接触产生的语言现象向积极的方向发展。

【注 释】

[1] 周庆生.人口行为对语言保持的影响——以中国朝鲜语区为例[j].中国社会语言学,2004.1.

[2] 戴庆厦,王远新.论我国民族的语言转用问题[j].语文建设,1987.4.

【参考文献】

[1] 游汝杰. 语言接触论集[m].上海:上海教育出版社,2004.

[2] 游汝杰. 漢语方言学教程[m].上海:上海教育出版社,2004.

[3] 赵元任. 语音问题[m].北京:商务印书馆,1980.

[4] 张兴权. 从语言接触看朝鲜族的语言使用和朝鲜语的共时变异[J] . 民族语文, 1994(5).

[5] 崔羲秀. 汉字词对朝鲜族文化的影响 [J]. 东疆学刊, 2002(4) .

[6] 李得春.朝鲜对音文献标音手册[m].哈尔滨: 黑龙江朝鲜民族出版社,2002.

[7] 崔奉春.朝鲜语和汉语关系调查[m].延吉:延边大学出版社,1994.

[8] 戴庆厦. 社会语言学概论[M].商务印书馆, 2007.

[9] 李得春. 朝鲜语汉字词和汉源词[J].民族语文, 2007(5) .

[10] 朴锦海.从语言接触看汉语对朝鲜语的影响[J].语文学刊(外语教育与教学),2010.4.

[11] 戴庆厦,王远新.论我国民族的语言转用问题[J].语文建设,1987.4.

[12] 冯红梅,张晓传.我国少数民族语言转用及对策研究[J].贵州民族研究,2018.2.

[13] ???. ?????????, ??: ???????????, 1986.

[14] ???. ????? ??,??: ?????????, 2006.

[15] ???. ????,??: ??????????, 2001.

[16] Thomason, Sarah 2001 Language Contact; An Introduction ,Georgetown University Press 2001.

【作者简介】

高 斯(1995.09—),辽宁朝阳人,浙江工商大学人文与传播学院2017级在读研究生.