丹江口库区及上游水土保持工程实施效果评估指标体系研究

王国振,卜崇峰,冯 伟

(1.中国科学院/水利部 水土保持研究所,陕西 杨凌 712100;2.西北农林科技大学 水土保持研究所,陕西 杨凌 712100; 3.水利部 水土保持监测中心,北京 100053)

2006年,根据国务院关于《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划》(以下简称《规划》)批复(国函〔2006〕10号)的精神,国家发改委、水利部启动实施了丹江口库区及上游水土保持工程(简称“丹治”工程)。2012年国务院以国函〔2012〕50号文件批复了《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》,建立了由国家发展改革委、南水北调办牵头,河南、湖北、陕西三省人民政府和有关部门参加的部际联席会议机制。

《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》的实施,实现了南水北调中线工程2014年汛后如期保质通水,取得了阶段性成果。已经实施的两期(一期2007—2010年,二期2012—2015年)的“丹治”水保工程,是否发挥了水土流失有效控制、水质情况显著提高、水土资源高效利用、生态环境明显改善、群众脱贫致富等预期目标,要回答这个问题亟待开展科学的效果评估工作。2015年中国国际工程咨询公司对“丹治”工程进行了较系统的评估,但是没有提出一套具体的评估指标体系及相应指标的获取方法,评估结果存在条理不清、可靠性低等问题。为此,本课题针对“丹治”工程的特点和要求,结合对已有评估工作的系统分析和全面把握,构建了适合库区的水土保持工程实施效果评估指标体系,旨在为进一步加强国家水土保持重点工程建设管理,不断提高项目决策水平和投资效益提供技术支撑。

1 数据获取与分析方法

本部分的分析数据来源于中国知网(CNKI),以特定术语“水土保持效果评估”“水土保持效益评价”作为主题词进行检索,剔除无效数据后,最后筛选整理出2007—2017年包括30个研究机构和202名作者的120篇文献,采用文件管理软件EndNote进行数据分析,根据不同学者提出的重点工程效果评估指标、水土保持效益评价指标,合并意义相同但表述稍有差异的评价指标,并运用SPSS软件通过聚类分析(表1)筛选出“最常用”“常用”“较常用”指标,这些出现频率高的指标反映了我国学者对效果评估、效益评价的共性认识。

表1 聚类分析向量示意

注:表中数字1反映指标Vi存在于文献j中,0反映指标Vi不存在于文献j中。

2 水土保持工程的评估指标分析

水土保持工程评估大体经历了效益评价和效果评估两个阶段。效益评价工作主要针对小流域和一些小规模点状治理工程,评价内容主要包括生态效益、经济效益和社会效益,这类工作强调水保工程带来的直接效益;效果评估工作主要针对诸多大规模的国家重点工程开展,评估内容除效益指标外,还包括工程建设、工程管理等多个方面,这类工作不仅关注水保工程的效益发挥,还强调项目的组织和执行情况,评估内容更加全面,评估结论具有更好的实践指导意义。

2.1 水土保持工程实施效果评估指标体系

最近20年来,国内外学者对水土保持工程评估开展了许多探索工作。为全面了解评估工作的研究现状,通过文献分析法,从研究工作角度对评估工作进行一个总体的梳理和了解。文献分析表明,已有研究大多关注小流域及小规模水保工程的效益评价,也取得了非常多的可借鉴成果。针对诸多国家重点水保工程的实施效果评价研究,相关的工作不仅起步晚且数量少。查阅有限的研究文献,对已有水保工程实施效果评估研究进展总结如下。

(1)“长治“项目评估指标。1988年经国务院批准将长江上游列为全国水土保持重点防治区,1989年在金沙江下游及毕节地区、嘉陵江中下游、陇南陕南地区和三峡库区4片首批启动实施长江上游水土保持重点防治工程(以下简称“长治”工程)。“长治”工程坚持以大流域为依托,以小流域为单元,以解决群众生产生活实际问题为着力点,以保护修复为主,以生态效益为主,结合经济效益,兼顾社会效益,实现水土流失标本兼治[1]。基于此指导思想和原则,“长治”工程评估时涉及了生态效益、经济效益、社会效益、工程建设管理情况等4个方面的23项指标。

(2)黄土高原世行项目评估指标。陕西省黄土高原水土保持世行贷款二期项目从1999年12月开始实施,2001年8月对原定项目实施方案做了适当调整。经过6年的艰苦努力,完成水土流失治理面积121 551.26 hm2,占计划任务的101.72%。昔日的穷山恶水,如今已逐渐变得山绿、水清、人富,并逐步走上了人与自然和谐相处的可持续发展之路,被世行和水利部誉为生态和扶贫的样板项目[2]。

基于项目目标、要求,黄土高原世行项目共涉及土壤性质改善、基本农田增产、土地利用率、建设任务完成情况、还贷能力等29项指标。

(3)革命老区项目绩效评价指标。国家水土保持重点建设工程(革命老区项目),自1983年开始已连续实施四期。2013年,水利部、财政部启动新一期工程,进一步扩大了实施范围和规模,计划治理面积为6 570 km2,至2015年,中央财政已累计安排补助资金54亿元。

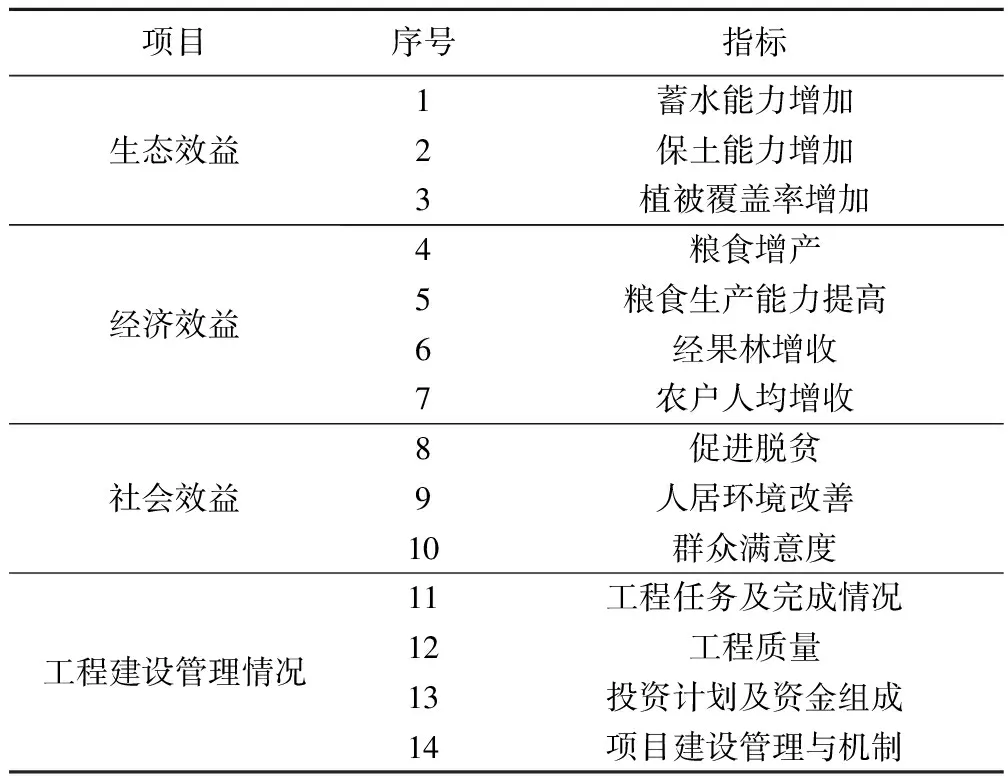

设计评价框架时,评价小组确定相关性、效率、效果、可持续性四个维度为评价准则。围绕四个评价维度,选定了包含项目目标与国家和地区水土保持战略的吻合度、治理水土流失面积按计划完成率、预计流域植被覆盖率变化量、项目管护主体是否落实等总计25项指标的架构。通过对已有重点工程相关文献的梳理发现,评估既包含了生态、经济、社会方面的指标,反映了工程带来的直接效益,也包含了工程建设、工程管理等方面的指标,评估较全面。但也存在一些问题,如某些指标的名称不规范、一些相关指标没有合并显得冗余等问题,为我们接下来的工作提供前车之鉴。通过对已有重点工程指标体系研究工作的分析、归纳、聚类分析,我们发现已有重点工程实施效果评估常用的指标包括14项(表2)。

表2 重点工程实施效果评估常用的14项指标

上述分析表明,“长治”项目共涉及23项指标,黄土高原世行项目共涉及29项指标,革命老区项目共涉及25项指标。通过归纳总结,已有重点工程实施效果评估常用指标体系包含2个部分(效益评估、工程建设管理),其中效益评估部分常用指标为10个,工程建设管理常用指标为4个。存在问题较明显,如指标的选取不全面,不能全面反映项目区情况,指标名称、分类不规范等。

建设管理类指标多与工程实施情况有关,具有很好的通用性,可以为“丹治”工程指标体系构建提供直接参考。经归纳总结认为,已有重点工程评估常用的10项效益指标也同样具有很好的普适性,但效益评价指标因项目区独有特色而有差异,且效益评价又是重点工程实施效果评估指标体系的重要组成部分,因此有必要对效益评价工作进行系统分析、梳理,为构建更加科学、合理的重点工程实施效果评估指标体系奠定基础。

2.2 水土保持工程效益评价指标体系

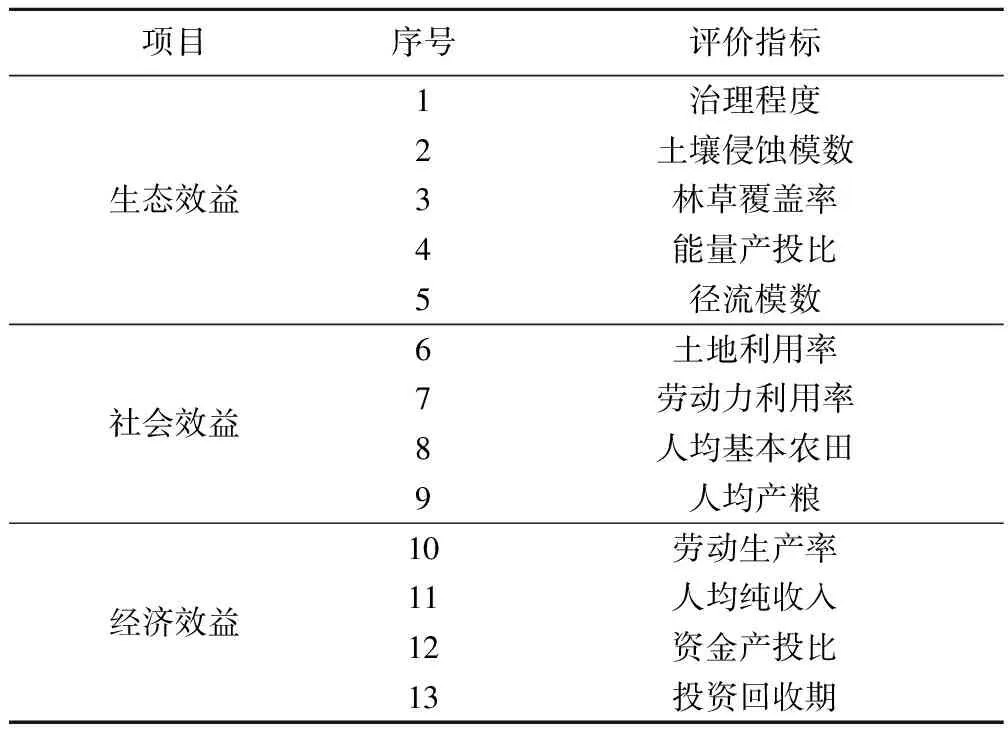

水土保持效益评价指标主要包括生态、经济、社会三大方面。针对三大效益,赵建民等对2007年以前的文献进行了回顾,总结发现常见水土保持效益评价有67个指标,并通过聚类分析提出13个最为常用的评价指标(表3)[3]。

表3 13个水土保持效益评价常用指标

但相关专家也指出,随着社会发展阶段、环境诉求目标的不同,有关污染物排放、水质状况、大气质量等其他指标也应被纳入水土保持效益评价指标体系中。

2007年以来,许多学者以诸多小流域为研究对象,对水土保持工程效益评价进行了探讨。不少学者因地制宜地结合项目区实际情况选用适当指标对项目区水土保持工程实施效益进行了客观、科学评价[4-12]。由于不同作者建立评价体系的出发点和目的不同,所以不同评价内容简繁、评价指标选取有较大差异,通过聚类分析筛选出常用指标9项(表4),这些指标反映了我国学者对水土保持综合效益的共性认识。

表4 9个最常用的水土保持效益评价指标

通过对比发现,相对于赵建民等提出的13个最为常用的指标,表4中的9项指标更侧重于生态效益和社会效益的评价,像资金产投比、投资回收期等经济指标逐渐被弱化或不再作为效益评估的指标。

这9项效益指标与已有重点工程常用效益指标相比,两者高度契合的有蓄水能力、保土能力、植被覆盖率、粮食增产、人均纯收入等指标,再次证实部分水土保持效益评价指标具有很好的普适性,也反映了我国学者对水土保持效益评价的共性认识,为“丹治”工程效益评价部分指标体系选取提供有力支撑。依据之前国家重点工程指标体系构建的4个模块及其暴露出的问题,在此基础上构建了“丹治”工程指标体系。

3 “丹治”工程实施效果评估指标体系构建

3.1 研究区概况

“丹治”工程区地处秦巴土石山区腹地,地薄坡陡,水土流失严重。特别是汛期洪水携带大量泥沙和坡面物质进入汉江,对丹江口库区水源保护形成了潜在威胁。项目区覆盖汉江、丹江两条河流,人口居住相对集中,人类活动频繁,对水源水质及周边环境污染量增大,如不重点保护和防治,将直接影响进入丹江口水库水质(图1)。

图1 研究区地理位置

“丹治”工程是我国的一项重大工程,在该地区实施水土保持重点防治工程建设,不但可以有效地控制水土流失、拦截大量泥沙,保护和有效利用土地资源,改善生态环境,促进当地群众脱贫致富,而且能够保证丹江口库区水源的水质安全及数量,满足南水北调中线工程调水的需求,为下游地区多输送安全的水资源。

3.2 指标体系构建原则及方法

基于对已有效益评价和评估研究进展的系统分析、总结,针对“丹治”工程项目区特点,考虑针对性、全面性、实用性、可操作性四大原则,依据指标选取原则及三大效益指标内涵的阐述,借鉴之前学者的研究成果和《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T 15774—2008)[13]中的评价指标,采用聚类分析法及专家选取法,构建了具有“丹治”工程特色的指标体系。

3.3 指标体系构建结果

在资料收集、典型调查和专家咨询研讨的基础上,按照指标选取原则,最终确定了“丹治”工程实施效果评估指标体系,共包括26项指标(表5)。

表5 “丹治”工程实施效果评估指标体系

“丹治”工程是国家水土保持重点工程指标体系的一个重要案例,其中的工程建设情况、建设管理情况指标是重点工程考核方案要求的;由于项目多在贫困山区,经果林及坡改梯等工程可以增加农民的收入,因此土地利用结构变化、经果林增收、土地利用变化被列入评估范围;“多输水,输好水”是工程的主要目的,较少土壤N、P、K流失量是保证水质的关键所在,该指标正是依据项目区特色选取的;其余效益指标反映了专家学者的共性认识。

4 讨论与结论

4.1 效果评估与效益评价指标体系研究现状

已有重点工程效果评估包括常用指标14项,其中包含10项效益类指标和4项建设管理类指标,这些指标不仅关注水保工程的效益发挥,还强调项目的组织和执行情况。其中,“长治”项目评估从社会、经济、生态、工程建设管理4个方面进行,共涉及23项指标;黄土高原世行项目从实施效果、社会、经济、生态、保土、保水效益5个方面进行了评估,共涉及29项指标;革命老区项目评估则从相关性、效率性、效果性、可持续性4个方面开展,共涉及25项指标。2007年以来开展的效益评价工作,基本是从生态、经济、社会三方面入手,最常用的指标包括9项,生态效益逐渐被重视。

4.2 “丹治”工程实施效果评估指标体系构建

针对“丹治”工程保证水质的目标和“多拦沙,输好水”的特点,结合已有研究成果,经过专家咨询论证,最终确定了“丹治”工程实施效果评估指标体系共26项指标。其中,工程建设情况包含7项指标、三大效益部分包括13项指标、建设管理情况包含6项指标。后续将采用这些指标探讨“丹治”工程是否发挥了“多拦沙、多输水、输好水”的显著生态效益。