新石器时代典型城址聚落形态分析

□丁大涛

目前全国范围内发现的新石器时代城址已近百座,大致年代涵盖仰韶时代中晚期至龙山时代末期,分布于河南、山东、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、四川、陕西、山西、内蒙古等至少11 个省区。在诸多城址中,少量城址规模大、规格高,往往是该地区或区域的中心聚落,对其附近的诸多普通聚落具有较强的控制力,从而形成一个以该城址为中心的聚落群,共同推进此地区的文明化进程。

一、新石器时代典型城址分析

仰韶时代作为中国古代城址的起源阶段,目前所见的城址规模都相对较小,对周边聚落的控制力较弱。至龙山时代,在全国范围内出现了诸多大型或特大型聚落,往往代表着当地文化发展的最高水平,尤其以浙江良渚古城、湖北石家河城址、山西陶寺城址、陕西石峁城址最具代表性。

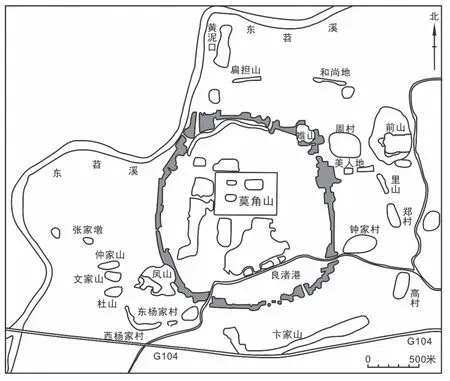

1.良渚古城。良渚古城位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇,在良渚遗址群西侧,东南距离杭州市区约20 公里。良渚古城略呈圆角长方形,正南北方向,南北长1910 米,东西宽1770米,总面积约300 万平方米,城墙宽20~145米[1](图1)。从保存较好的东南角来看,应为圆角长方形。良渚古城由城墙、城内的宫殿基址、贵族墓地、外郭城以及外围庞大的水利系统组成[2]。

城墙底部普遍铺垫石块作为基础,其上再用较纯净的黄色黏土堆筑而成,底部宽度多在40~60 米。城墙现存较好的地段高约4米。城墙内外均有护城河,水路为主要交通方式。共有8 座水城门,每面城墙各2 座,在南城墙的中部还发现1 座陆路城门。古城城墙充分利用自然地势,在城墙设计选址时,有意将凤山和雉山两座自然石山作为城墙的西南角和东北角,北城墙西端也利用了原来的黄泥山作为墙体的一部分。城墙由主体和内外马面以及护坡组成。共发现内马面25 处,外马面27 处。墙体主体底部普遍铺垫石块,大部分马面底部也同样铺垫石块,而靠近凤山、雉山和北墙西端的黄泥山附近,由于原来地势较高,地面坚硬,所以未铺垫石块。良渚古城以莫角山宫殿区为中心,宫殿区西北为反山墓地,这是良渚文化遗址中地位和等级最高的贵族墓地。良渚古城北面的扁担山-和尚地遗址、东面的郑村-里山-高村遗址和南面的卞家山遗址等高地构成了良渚古城外郭城的形态。扁担山到卞家山南北相距约2700米,郑村-里山到张家墩东西相距约3000 米,总面积约8 平方公里。

良渚古城靠近天目山系,这里至今仍是浙江省的暴雨中心,夏季极易形成山洪,为了趋利避害,良渚先民曾在这里建立了一个庞大的水利工程系统[3]。

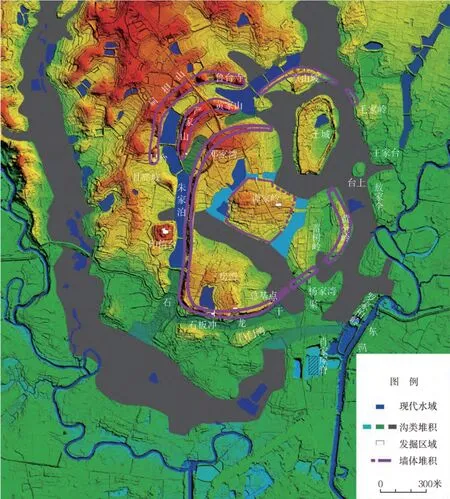

2.石家河城址。石家河城址位于湖北省天门市石家河镇土城村和卢岭村,处于石家河遗址的中心位置。平面略呈长方形,南北长约1200 米,东西宽近1000 米,面积超过120 万平方米(图2)。城垣底宽50 米、顶宽15 米,顶面距环壕底部6 米左右,系由生黏土分层堆筑而成,经简单夯打,各层一般厚10厘米左右,其东北角被西周时期的一座小土城及其环壕所破坏,现已不存。城垣周围的环壕周长在4800 米以上,最宽处达100 米,窄的地方也有40~60 米。印信台遗址发现的台基及沿台基边缘分布的瓮棺、扣碗、扣缸等遗迹,台基之间的低地填埋的石家河文化晚期的厚胎红陶缸、红陶杯等废品,少量的人骨残骸及排列有序、相互套接的套缸堆积等,表明印信台遗址应是石家河古城主要的祭祀活动场所。三房湾遗址发现的陶窑、黄土堆积、黄土坑、洗泥池、蓄水缸等遗迹,结合出土的数以万计的红陶杯残件分析,这里应是石家河古城一处以烧制红陶杯为主的专业窑场。

图1 良渚城址平面图

图2 石家河城址平面图

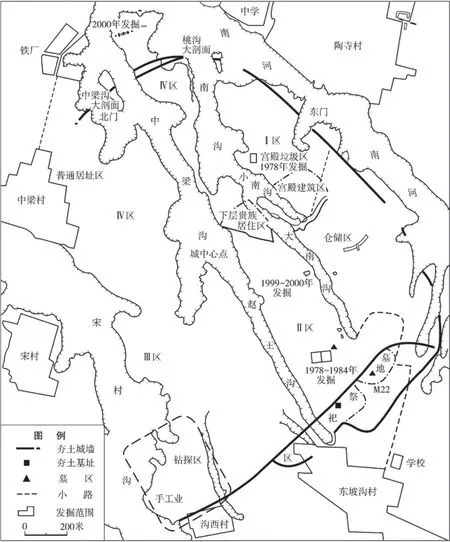

3.陶寺城址。陶寺城址位于山西省襄汾县汾河东岸的塔儿山西麓,基本在陶寺村、东坡沟村、沟西村、宋村和中梁村之间。城址可分为早期小城、中期大城和中期小城[4](图3)。20 世纪七八十年代发掘了1300 多座墓葬,多数为早期墓,且有着明显的等级分化[5]。至陶寺文化中期,陶寺城址开始大规模扩建,目前发现有大城、小城、仓储区、手工业作坊区、高等级贵族墓葬区、大型建筑基址ⅡFJT1 (观象台)等重要文化遗存。陶寺城址有明确的功能区划,通过钻探和发掘表明,城址原宫殿区修建有城墙。宫城平面形状呈长方形,东西长约470 米,南北宽约270 米,面积近13 万平方米。发现两座城门,分别为东南角门、南东门。宫城历时较长,始建于陶寺文明早期;陶寺文化中期继续沿用,并因陶寺大城的修建而真正具备宫城意义;陶寺文化晚期有重建现象,在其偏晚阶段废弃。

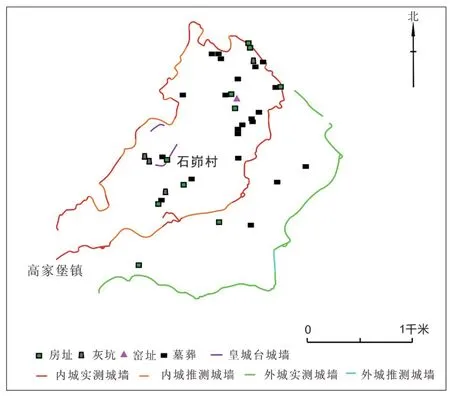

4.石峁城址。石峁城址位于陕西省神木县城西南40 余公里处的高家堡镇,属黄河一级支流秃尾河流域。2012年,石峁考古队对城圈结构和城垣走向展开复查,确认石峁城址由皇城台、内城、外城三部分构成(图4)。其中,皇城台是四周砌筑层阶状护坡的台城;内城以皇城台为中心,沿山势砌筑石墙,形成一个封闭的空间;外城则依托内城东南部的墙体修筑一道不规则的弧形石墙,与内城东南墙结合构成相对独立的外城区域。石峁城址内城的城内面积约210 万平方米,外城的城内面积约190 万平方米,皇城台台顶面积约8 万平方米,石峁城址的总面积超过400 万平方米。另外,皇城台和内、外两城城墙上均发现城门,内、外两城城墙上发现了形似墩台的方形石砌建筑,外城城墙上还发现了疑似马面、角楼等先进设施[6]。石峁城址规模庞大,已发现的东门址结构复杂,在新石器时代独树一帜。

图3 陶寺城址平面图

图4 石峁城址平面图

二、典型城址聚落微观分析

聚落微观分析一般是指对单体聚落的位置、布局和功能分区的研究。超大规模的古代城址对应着一个实际存在过的人类群体,对城址聚落本体的分析研究,有利于探究城址聚落的功能分区、形态演变等。

1.良渚城址。以良渚古城为中心的良渚遗址群面积约50 平方公里,在遗址群内共发现130 余处遗址点,分布密集,规格高。其中大型宫殿区、高规格祭坛和最高等级的贵族墓地是良渚文化其他遗址所不具备的。莫角山遗址呈较规整的长方形,东西长670 米,南北宽450 米,总面积30 余万平方米,相对高程约8米[7]。主要由大莫角山、小莫角山和乌龟山组成。此三座土丘之间是面积约3 万平方米的夯土基址,并发现打破夯土基址的大型柱坑,说明基址上曾有相应的地面木构建筑。此外还发现了排列规整的沟埂、堆积大量石块的积石坑、填埋纯净土的灰坑等遗迹。所有这些充分显示了莫角山遗址丰富的内涵和不同于其他任何良渚文化遗址的突出地位。

汇观山祭坛是已知良渚时期最高规格的祭坛,平面基本为长方形,正南北向,东西长45 米,南北宽33 米,在中部偏西的位置,为祭坛中心的灰土方框,围成范围为东西7~7.7米、南北9.5~9.8 米。该灰土方框以挖沟填筑的方式,用青灰色黏土做成,从而在平面土色上,形成了“回”字状的内外三重的形式[8]。此外,瑶山遗址也发现祭坛遗迹[9]。反山墓地是良渚聚落群中等级和规格最高的贵族墓地。其中级别最高的M12 仅玉器就出土647 件之多,更有大玉琮、大玉钺、镶嵌玉件的彩绘漆盘和漆杯等珍贵文物,以及完整的神人兽面神徽图案,这说明墓主人可能是一位掌握军政大权和宗教法权的首领[10]。仅次于反山墓地者为瑶山墓地,出土玉器上也见有完整神徽图案;其次为汇观山墓地,未见完整神徽图案,但仍有琮、钺、璧等玉礼器。与此形成对照的是,还发现数百座少见或不见玉器的小墓。良渚遗址的居址主要是莫角山遗址,此外还有庙前遗址。

良渚古城的系统结构在良渚文化晚期阶段最终形成了以莫角山为中心,向外依次为城墙、外郭城、外围水利设施的完备城市格局。

2.石家河城址。石家河城址主要由三块高地组成,分别为邓家湾、谭家岭和三房湾,其间还夹杂一些小聚落。邓家湾发现有大量墓葬及祭祀遗址,两处祭祀遗迹中仅祭2 保存有祭祀活动面、祭祀活动遗迹和覆盖层。该地点应是石家河古城聚落的墓葬区及祭祀区。谭家岭遗址发现屈家岭文化至石家河文化的大量建筑遗迹,表明这里应是一处长期使用的居址。三房湾遗址发现有陶窑、黄土堆积、黄土坑、洗泥池、蓄水缸等遗迹,结合出土的数以万计的红陶杯残片分析,这应是一处石家河文化晚期至后石家河文化时期的以烧制红陶杯为主的专业窑场。通过对印信台遗址发现的台基及台基边缘分布的瓮棺、扣碗、扣缸等遗迹,以及台基之间的低地所填埋的厚胎红陶缸、红陶杯等废品,少量人骨残骸,排列有序、相互套接的套缸等分析,这里应是石家河文化晚期多次进行祭祀活动的场所。严家山遗址有大量的灰白色白云岩,部分石块经过敲打、磨平、钻孔,同时又见分布密集的瓮棺,据此判断,该遗址在石家河文化晚期至后石家河文化阶段是一个小型的石器加工场所,在后石家河文化阶段又被当作瓮棺葬墓地。

石家河遗址的建造、使用及废弃,经历了比较长的发展过程。依据目前材料,可将石家河遗址聚落演变过程大体分为三个阶段。第一阶段是油子岭文化晚期至屈家岭文化早期,在此阶段建造了谭家岭城址,城址存在木构护坡及码头等遗迹。第二阶段是屈家岭文化晚期至石家河文化时期,石家河遗址的聚落面积明显扩大,出现了面积达120 万平方米的石家河城址。石家河城址中心的谭家岭城址废弃,转变为重要的居住区。石家河遗址聚落群开始形成。到石家河文化晚期,在石家河城址西、北部外侧又扩建了两条黄土墙体。第三阶段是后石家河文化时期,石家河遗址的聚落结构发生了明显转变,城墙和护城壕组成的城壕体系瓦解,聚落分布较零散,石家河遗址失去聚落中心地位。

3.陶寺城址。陶寺城址由早期小城、中期大城和中期小城构成[11]。陶寺城址早期小城南北长约1000 米,东西宽约560 米,面积约56 万平方米。小城南部边缘是贵族居住区,紧靠南墙Q9、Q10、Q11 和西墙南段Q8,发掘者将其分成东、西两个小区。西区居住下层贵族;东区居住上层贵族,是宫殿区,即宫城,发现有大型夯土建筑,有集中的宫城生活垃圾区。小城外东南部可能是仓储区。小城东南约600 米处是陶寺文化早期墓地,墓地内有明显的等级分化。陶寺文化中期,开始扩建城址,从而形成陶寺中期大城以及小城,中期城址的总面积为280 万平方米。北墙Q2,是在早期小城北墙Q3 废弃后,向外向北移新修筑而成。东墙是在早期小城东墙Q4 的基础上,继续使用Q4,并沿Q4 方向向东南修筑城墙,与南墙Q5 相接,形成中期大城的东墙。陶寺文化中期大城南墙有两道,内侧为Q6,外侧为Q5。Q5 南段再向南延长,并与Q6 相接,将这一区域封闭,形成中期小城。中期小城平面呈“刀”形,面积约10 万平方米。宫城作为一个单独区域继续使用,其内发现有大型夯土建筑基础和高规格的建筑垃圾。仓储区同样在继续使用。中期小城西北角发现这一时期的墓地,且有高规格的大型墓,同时还发现有大型的兼具观象授时和祭祀功能的多功能建筑。因此,陶寺文化中期小城可能是宗教祭祀区。至陶寺文化晚期,宫城被毁坏,沦为普通手工业作坊址,城垣废弃,大型建筑ⅡFJT1 被毁,陶寺遗址成为一般的聚落遗址。

4.石峁城址。目前石峁城址内的韩家圪旦、后阳湾、呼家洼、对面梁、夜蝙蝠塌、圆圪堵等地点均发现有居址或墓葬,尤以后阳湾遗址遗迹丰富,该遗址有多处墓葬打破居址,可能表明石峁城址内部相同区域在不同时期存在着不同的功能划分,这一点有待进一步确认。另外,结合近年来调查、勘探成果分析,石峁城址内部发现有多处集中分布的居址、墓葬和陶窑,多数位于内城里面,其中墓葬多发现于房屋聚集区周边,分布零散,规模不大,难见成片分布的大型墓地,这或许是石峁遗址墓葬分布的一般规律。

皇城台遗址发现有大型包石夯土台基、“池苑”、四周护坡石墙、大型白灰面石墙房址等重要遗迹和菱形“石眼”、柱础石、纴木、壁画残片等重要遗物。已揭露的皇城台门址规模宏大、结构复杂,由广场、外瓮城、墩台、内瓮城等组成。皇城台的护墙有不少于11 阶,将皇城台包裹在内。在皇城台处还发现有铜器和石范,这为揭示中国北方地区早期铜器的形制和技术特征增添了重要的实物资料。大量与骨针有关的磨制毛坯、钻孔毛坯、成品、残次品、砾石磨具等遗物的发现,为研究石峁城址骨针“制作链”提供了重要线索。疑似“筒瓦”的出土,表明皇城台顶部建筑可能使用了瓦顶结构。这些都暗示着皇城台可能已经具备了早期宫城的作用。

三、典型城址聚落群分析

聚落并非单独存在,一定地域范围内的聚落之间是相互关联的,同时期共存的聚落如果存在一定的内在联系,它们就组成了聚落群。典型城址聚落群是以大型城址为中心聚落,围以一般聚落,整体聚合而成,如良渚城址聚落群、石峁城址聚落群等。

1.良渚城址聚落群。依据目前的考古材料判断,良渚城址聚落群至少可分为三级。第一级是莫角山、反山、瑶山、汇观山、塘山;第二级是姚家墩、卢村、文家山;第三级是庙前、吴家埠、卞家山、梅园里等。其他情况不详的遗址未计算在此内。莫角山遗址应是第一级里的中心聚落,陶家墩是第二级里的中心聚落之一,庙前遗址则是第三级里的中心遗址。

良渚遗址群中最早的遗存是马家浜文化遗存,分布稀疏,没有形成大聚落。之后的崧泽文化遗存更少。良渚文化早期的遗存主要见于吴家埠和庙前遗址,其他遗址发现较少。良渚文化中期前后发现的遗存数量多,类型齐全,规格高,以宫殿区、贵族墓地和高等级祭坛为核心,成为良渚文化的中心聚落。良渚文化晚期遗存发现也较多,主要见于庙前、文家山、石前圩、扁担山、美人地等遗址。通过对良渚古城四面城墙的解剖性发掘可知,城墙顶部在良渚文化晚期相当长一段时期内成为主要的居住地,从而在四面城墙的内外城河中堆积大量的生活垃圾。城内的莫角山宫殿区边缘也同样堆积很厚的良渚文化晚期阶段的生活废弃物。

因此,发掘者认为良渚古城的系统结构在良渚文化晚期阶段进一步发展,最终形成了以莫角山为中心,向外依次为城墙、外郭、外围水利设施的城市格局,是中国古代都城由内而外的宫城、皇城、外郭三重结构的滥觞[2]。

2.石家河城址聚落群。以石家河城址为中心,大洪山南麓150 平方公里范围内分布着73 处史前遗址,是目前长江中游地区遗址分布最密集的区域[12]。其中油子岭文化时期的遗址有6 处,分布较松散,除1 处遗址位于石家河镇北之外,其余5 处遗址散布在东河-北港湖的东侧。可将这一时期的聚落分为两级:一级聚落1 处(龙嘴遗址),面积约8 万平方米;二级聚落5 处,面积1 万~3 万平方米。这一时期聚落初步分化,但未形成明显的聚落中心。屈家岭文化时期遗址有22 处,集中分布在东河和西河交汇处的石家河镇北(共18处),东河-北港湖东侧仅2 处遗址,西河西侧新出现2 处遗址。可将这一时期明确的聚落分为三级:一级聚落1 处(石家河古城);二级聚落1 处,面积约6 万平方米;三级聚落5处,面积均小于1 万平方米。此阶段聚落出现明显分化,形成了以石家河古城为中心的聚落群。石家河文化时期的遗址激增,数量达63处,除集中分布在石家河古城周围之外(共41处),北港湖与北汊湖之间新增遗址14 处,西河一带的遗址也有少量增加。对其中部分聚落进行分级研究表明,这一时期的聚落依然可分为三级:一级聚落1 处(石家河古城);二级聚落1 处,面积约6 万平方米;三级聚落24处,面积均小于1 万平方米。后石家河文化阶段,遗址数量锐减,目前只发现14 处,集中分布在原石家河古城的东南。聚落面积均较小,没有明显的分级现象,不存在中心聚落。

3.陶寺城址聚落群。陶寺遗址附近约20公里范围内发现有至少14 处陶寺文化时期的遗址,根据其空间分布关系观察,这些遗址基本都是围绕陶寺遗址分布,从而构成陶寺城址聚落群。城址聚落群可分为三级。第一级为特大型聚落,即陶寺遗址。第二级为中型聚落,有1 处,即虞村遗址,面积约10万平方米,属于比较单纯的陶寺文化遗存。第一级和第二级,即特大型聚落和中型聚落之间缺少大型聚落。第三级是小型聚落,目前发现11 处。该聚落群等级差别很明显,陶寺城址凭借其宏大的规模和高等级的遗存,使其在该聚落群有着唯我独尊的地位,是绝对的中心聚落。

4.石峁城址聚落群。石峁城址聚落群经过发掘的遗址较少,尚不足以进行聚落群的考察。个别遗址应是石峁下属的普通聚落点。如寨峁梁遗址,该遗址位于石峁遗址正南方向20 公里处,与石峁遗址同属秃尾河流域,共清理出房址遗迹66 处、圆坑遗迹10 处、方坑遗迹3 处,同时出土较多遗物,包括陶、石、骨等标本200 余件[13]。从目前考古情况分析,寨峁梁遗址房址分布规律明显。个别房址间存在打破关系,结合其出土陶器形态分析,这些房址应分三期:第一期约为陕北地区龙山时代后期早段;第二期约为陕北地区龙山时代后期晚段;第三期或已进入夏纪年。这与目前掌握的石峁遗址年代分期基本重合。神木神圪垯梁遗址,位于神木县大保当镇野鸡河村六组的神圪垯梁南部缓坡上,2013年陕西省考古研究院在此进行发掘,发现墓葬28 座、房址20 座、灰坑101 个、陶窑5 座、灶1 个、沟5条、探沟2 条、夯土遗迹1 处。墓葬多为竖穴土坑墓,极少数为灰坑葬[14]。这两处遗址规模较小,文化面貌与石峁遗址高度一致,很有可能是石峁城址的下属聚落。

四、区域聚落宏观分析

沿某一较大水系或山脉等自然地理环境划分出来的、存在一定内在关系的聚落群可称为一个区域聚落。

1.良渚文化聚落。良渚文化分布的核心区是环太湖地区。根据各地已发现的良渚文化遗址,可将良渚文化遗址划分为四个小区,即良渚地区、嘉兴地区、苏沪地区和湖北地区[15]。

良渚地区的聚落可分为四个聚落群,即东苕溪上游的良渚聚落群、余杭区东部的横山聚落群、德清和余杭之间的新安桥聚落群及德清与南浔区之间的东林聚落群。嘉兴地区的聚落可分为五个聚落群,即桐乡南部和海宁西部的荷叶地聚落群,桐乡东南和相邻的嘉兴、海宁、海盐地区的普安桥聚落群,嘉兴东南的曹庄聚落群,平湖东南的戴墓墩聚落群,嘉兴地区北部的双桥聚落群。苏沪地区的聚落目前明确的只有三个聚落群,以阳澄湖-澄湖-淀山湖一线为界,北部的遗址可进一步分为东西两个小区,其中东侧的小区又可分为北部、中部、南部,分别对应的是草鞋山聚落群、张陵山聚落群、福泉山聚落群。西侧相关聚落的考古工作开展较少,情况不明晰。南部的聚落相对松散,可能也有相应的聚落群,但目前无法确指。湖北地区的聚落分布较其他地区松散,能确认的聚落群包括常州市区东部和江阴市西部的寺墩聚落群、常州市区东南部的青墩聚落群。

2.石家河文化聚落。石家河文化聚落在汉水、随枣走廊、江汉平原西北部分布最为密集,存在多个聚落群,大体可分为青龙泉-归仙河聚落群、陈家楼-箭土山聚落群、洪山头-古城聚落群及孙郑岗-六合聚落群等。石家河文化聚落在唐白河流域、丹淅地区分布较为稀少,从淅川下寨、下王岗,邓州八里岗等遗址的发掘材料观察,此地区这一时期聚落面积普遍较小,没有城址、高等级的房屋建筑或墓葬[16]。

3.陶寺文化聚落。陶寺文化遗址多分布在汾河、浍河、滏河冲积平原的一、二级阶地上,及其众多支流的河谷两岸,尤其是浍河、滏河和汾河交汇地带及其周围的遗址分布最为密集。依据历年来的考古调查资料统计,该区域聚落内共发现陶寺文化遗址99处。其中大型城址1 处,即陶寺城址;特大型聚落11 处,主要有陶寺、南石-方城、开化、古城、天马遗址等,其中陶寺遗址、南石-方城遗址两个遗址面积均超过200 万平方米;大型聚落7 处;中型聚落12 处;其余为小型聚落,有68 处。根据遗址的空间分布特征分析,陶寺文化遗址至少可分为陶寺聚落群和南石-方城聚落群。

4.石峁文化聚落。目前石峁城址及其周边地区大规模的考古工作才刚刚起步,对于该聚落群内聚落遗址的分布状况、结构与设施等方面的了解尚需时日。不过就已知情况来看,石峁拥有规模宏大、结构复杂的城址及大型建筑,城内有多处居址与墓地,聚落间有不同的层级结构[17]。发现大量精美的玉器及上下垂直的再分配系统,石峁聚落群在很多方面都表现出与陶寺中晚期聚落群的相似之处;石峁甚至显露出比陶寺更加恢弘的气势,当无可争议地拥有“在北方文化圈中的核心地位”[18]。

五、结语

综上所述,良渚城址以莫角山宫殿区为核心,周围有反山、瑶山等高等级贵族墓葬区。等级鲜明的墓葬,高级别的随葬品,布局严谨、规划合理、功能明确的城址空间布局,对周边遗址的控制力等方面都充分说明良渚遗址已经具有了国家的某种功能。石家河城址内外发现的大规模祭祀活动场所,烧制单一陶器的专业窑场的使用,明显的聚落分级现象等表明,其文明化程度已经达到了惊人的高度。陶寺城址早期、中期的建造,宫城的发现及确认,城内明显的功能区划,大型建筑基址和观象授时建筑的发现,墓葬的金字塔式分布特征等说明这里可能已经出现了国家,或者到了国家产生的前夜。石峁城址以其体量巨大的石砌城墙,复杂的军事防御设施,藏玉于墙的特殊观念,残酷的暴力斗争等现象反映出其社会矛盾的剧烈,以及其对周边聚落的巨大掌控力,这里的社会文明化程度同样极高,可能已经或即将迈入国家文明的门槛。四座龙山时代典型城址的分析再次印证了中国古代文明的多元一体格局,其从南向北,依次孕育了国家文明,共同促使具备更大控制力的国家社会的产生。

——石峁遗址