广东化州“跳花棚”性质再认识*

郑苏文

“跳花棚”原名“跳棚”,是广东化州市存在的一种传统演剧形式,国家级非物质文化遗产代表性项目,自明末清初至1952年以前,长期在广东化州市卷塘尾村和长尾公村两村演出,它有固定的演出场所,年年在相同地点以竹木搭棚演出;它有固定的“科本”,分为接神、安座、秀才、后生唱歌等十八个科,共36个角色,演出内容主要是神人沟通、农事耕耘、男女之情等,过程中既有道师请神安座的庄严肃穆,也有台上表演中台词动作的滑稽搞怪。演出时每个角色头戴樟木制作的假面具,人员均用大八字半蹲之马步转移跳跃,36个角色轮番上场,演出时间常达一整夜。

跳花棚于1952年时突然停止集体演出,之后二十多年基本销声匿迹,至上世纪70年代又偶然被地方文化学者发现,并对之进行了大规模改造。上世纪80年代之后,认为“跳花棚”是舞蹈的看法渐为世人所知,相关研究也以此为基础进行开展。如有研究者认为,“跳花棚”是国家级非物质文化遗产代表性项目,是在粤西、广东乃至全国都没有,而唯一在广东化州独有的传统民间舞蹈。[注]张振谦:《我与跳花棚》,香港:天马出版有限公司2013年,第4页。“跳花棚”研究者较少,但均认为“跳花棚”就是一种舞蹈,[注]如孙琳的《传统民俗舞蹈“跳花棚”现时发展状况》,《湖南科技学院学报》2010年第1期;赵丽娜的《广东非物质文化遗产特色分析——以化州“跳花棚”为例》,《戏剧之家》2017年第2期;陈伟坚的《传承化州跳花棚的几点思考》,《戏剧之家》2014年第7期等。其他论述则散见于《中华舞蹈志·广东卷》《中国民族民间舞蹈集成》《广东传统非物质文化》(徐燕琳编)等,媒体上亦经常以舞蹈宣传之。然而,通过对其古代跳棚手抄科本的分析及村落的田野调查,笔者认为,“跳花棚”为“舞蹈”的说法非常值得商榷,其本身具有的大量戏曲、社祭、宗族元素,古老而且特别,准确来讲,其性质应该是宗族社戏。

一、宗族社戏传统与“跳花棚”

包含有祭天畏神、农闲娱乐、丰收祈愿的社戏,是古代社会重要活动形式,也是民间戏剧的重要发源地,和一般戏剧是有着本质区别,其来源非常古老。王国维先生曾言“歌舞之兴,其始于古之巫乎?巫之兴也,盖在上古之世。《楚语》:‘古者民神不杂,民之精爽不携贰者,而又能齐肃衷正。……如此,则明神降之。在男曰觋,在女曰巫。……及少皞之衰,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史。’然则巫觋之兴,在少皞之前,盖此事与文化俱古矣。巫之事神,必用歌舞。”[注]王国维:《宋元戏曲史》,北京:中国和平出版社2014年,第1页。这些巫觋之仪式表演,在平原水陆地区和偏远山区均长期存在,如广西毛南族的师公戏、云南彝族的跳老虎、东北的萨满祭祝仪式等,都是通过仪式的献祭来希望获得理解和保障。在古代汉族聚居区域,其祭祀常发生在里社之中。“里”是秦汉时期最基层的组织单位,“里的辖户数只是一个大率,一般在二十五户至百余户之间,而且处在不断的变化之中。”[注]仝晰纲:《秦汉时期的里》,《山东师范大学学报》1988年第4期。每里之中,常设有社、塾,社为祀神祭祖之地,塾为教育子弟之所,社祭之时,村民不仅趁此祷告于皇天后土,亦为重要娱乐之契机。

社祭习俗,曾遍于各地,《明会典·社条》记:“凡各处乡村人民,每里一百户内立坛一所,祀五十五谷之神,专为祈祷。”并且要求“每岁一户轮当会首,轮流洁净坛场。遇春秋二社,预期率办祭物”[注](明)张卤辑:《皇明制书》卷2《洪武礼制·里社》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》,第46册,第41页。,社祭之时,常以戏舞娱之。“社戏”之名,因鲁迅《社戏》一文而最为知名,虽各地情况差异,内容并不完全统一,甚至称呼上也有“社戏”“宗教祭祀剧”“傩戏”等诸多名目,但“社戏”活动仍有共同特性可寻:一是它的生产性和宗族性;二是它的宗教色彩;三是它的演剧属性。生产性是主要祈祷目的,所以其活动开展时间多在春报秋祈之社日,宗族性是主要组织方式;宗教色彩和演剧,又是它们的主要内容及呈现特点。民间的社戏演出活动,最重要的是宗族势力的参与,韩国学者吴秀卿在《中国江南宗族戏剧的空间与文本》指出,“戏剧演出是明清江南社会的主要文化表像,而组织戏剧演出最突出的主体就是宗族。可见宗族社会就成为明清戏剧成长和生存的主要空间。”[注][韩]吴秀卿:《中国江南宗族戏剧的空间与文本》,《文化遗产》2015年第4期。农业社会中社会关系维护的关键纽带就是宗族,加之共同的信仰,戏剧演出服务于祭祀,自然成为了加强宗族感情体认、加强共同信仰的一个产物。

“跳花棚”之由来,亦基于此种社祭文化及闽文化之特殊传统。“跳花棚”所在地的广东化州长尾公与卷塘尾两村为同一姓,均姓姚,卷塘尾村,为长尾公村姚姓分出,据两村所修家谱记载,其村祖先是从“明朝洪武一三九六丙子年”由福建福州府蒲昌县珠机巷大井头村迁居到化州长歧镇长歧村。[注]家谱为2018年7月本人在化州市卷塘尾村田野调查时所见之1988年版本《姚氏宗谱》,其宗谱序文写撰修时有参阅清代家谱。但今清代家谱已无存。其迁移原因家谱中虽无记载,但明初倭寇对闽浙沿海地区骚扰应是主因之一,洪武元年,“倭寇出没海岛中,乘间辄傅岸剽掠,沿海居民患苦之。”[注]张廷玉等纂:《明史》,北京:中华书局1974 年,第3832页。至明初,苦于倭寇之骚扰,政府更是提出高额奖赏以鼓励军民奋击倭寇,洪武二十九年 (1396)正月十八日,制定“擒获倭寇升赏格”:

凡各卫指挥获倭船一艘及贼首者,佥事升同知,同知升指挥使,仍赏白金五十两、钞五十锭;千户擒获者升指挥佥事;百户擒获者升千户,其赏给与指挥同。在船军士能生擒及杀获倭寇一人者,赏白金五十两;将校军士在陆地与倭寇交战能生擒或杀获一人者,赏白金二十两、钞二十锭。[注]孙正容:《朱元璋系年要录》,杭州:浙江古籍出版社1983年,第487页。

姚氏家谱所载其先祖由福建迁徙至广东的时间,和洪武二十九年出台“擒获倭寇升赏格”出台的时间,均在1396年,其时间之重合,绝非偶然。寇乱持续时间很长,福建沿海居民为之举家迁移者不少,姚氏祖先亦为其中之一罢了。

而古代福建人的传统,诚如清初文人孟超然在《瓶庵居士文抄》所言: “余世居闽中,见乡划多聚族而居,数百年不变。其居城市者亦罕轻去其里也。不得已而迁徙,阅百十年子孙犹以为故居,敬其耆长,往来不衰。”[注]孟超然:《瓶庵居士文抄》卷三,清嘉庆二十年刊本,第36页。数百年过去,广东的这两个村庄依然是族居状态,并无他姓宗族。并且,“跳花棚”之传承,传男不传女,几乎全村成年男子参与这些,都有宗族集体活动特点。长尾公村和卷塘尾村村民,至今仍会在祭祀完神庙后,切分猪肉,每户分一小块,称之“做社”。

二、原生态“跳花棚”呈现出的生产性与宗族性

蔡丰明《江南民间社戏》认为,“在社中所进行的生产性、社会性和娱神性三种祭祀活动中,生产性祭祀是最为原始,是最为‘正宗’的祭祀形式,也最符合古代立社的本意。”[注]蔡丰明:《江南民间社戏》,上海:百家出版社1995年,第6页。农业社会,祈求生产上的丰收和免受自然灾害,确为最重要的祷告主题。如《跳棚科本》[注]该科本为古代跳棚专用科本,是村民姚广华依据清朝时期版本所抄,此后均以《跳棚科本》称呼之。中的“棚科”所言:

本境灵王寛且坐,众家神户保安康,棚前锣鼓响叮咚,添贺合村猺长公,行出前门奇白马,行出后门奇黑龙;庆贺官人大吉昌,年年进入好田场,雨水风调禾大熟;猪鸡放出满山岗,庆贺官人洒秀才,身着蓝袍袖手开,无去求官官自到,无去受田人送来。庆贺官人耕好田,早粘禾熟两相缠,插倒上垃下垌糯,除食有盛粜得钱。

在这里,我们可以看到,“田场、禾熟、猪鸡、耕好田”等语,均是对未来生产生活的祈祷,尤其是以生产为主,盼望能丰衣足食。其喜庆祝福之语,又在演剧开始环节,颇类于今天闽浙个别地区演戏开场的“跳加官”。长尾公和卷塘尾两村均为小村,两村背靠化州中火嶂山,山地较多,而良田极少,在农业社会粮食平均产量很低的情况下,良田的并不丰硕,对于丰收更是现实的祝祷。另外,《跳棚科本》中不仅指出祈祷者是“数十余家神户”,也指出参与人员为“社丁”:

舞了一场又一场,合似乌鸦打风王,三十郎君都舞了,棚上舞出是尊王,一声鸣角声凨凨,传过棚前香主公,又来共你还棚愿,又来共你送和虫,二声鸣角声微微,传过棚前香主知,又来共你还棚愿,一年耕种莫谦迟,棚主老官人我来共你送禾虫,鸦鸠鴓鹊鹞虫白坜尽心猛死咬竹咬木,莫咬众位社丁个禾谷等,我送过别方别村别境界,送个无○○地。

这里的“又来共你还棚愿,又来共你送和虫”,此“共”为粤方言的“给”之意,即又来给你搭棚演出还愿,又来给你送禾虫,此处明确指出搭棚表演为“还愿”,还愿对象是“棚前香主”,而祈愿“棚前香主”通过各种有益之鸟,如“鸦鸠鴓鹊鹞”等,去除对庄稼有害之“禾虫”,表达了社众要求。

跳花棚演出的组织人员和演员,均为本村村民,跳棚的准备,在“吃艺日”前四天开始,在村中挑选十六周岁以上男性,女性不能介入,演出者数十人,集中“会聚”(排练)三天,彩排地有固定场所,即长尾公村前一块空地处。此时因人制宜分配角色,有专人“跟科”(幕后“提词”),由资深艺高村民组织带领指导演练。

在“会聚”同时,派人在两村之间的“跳棚坡”定点搭建“跳棚台”。跳棚坡为表演固定场所,正好在村中目前所祭之庙“裕庆堂”正对面,相距200米左右,每年所搭建之台在跳棚坡上的固定位置,有四个固定的角,平时放木炭于内,封闭处理,演出时将木炭拔出,方便放入搭台竹竿。位置极为固定,似有地理风水上之考虑。

在男子参与跳棚的排练及演出之时,村中女性则主要负责宰杀鸡鸭和准备食物,并通知亲朋和制作米籺。传统是各家需提供一两斤米籺给理事人员,供表演者和邀请来的道师、乐队人员享用。在“吃艺日”当天, 两村一起祷告完毕后,杀两头猪,场地即在跳棚坡旁边的旱地,亦为每年固定之场地,理事人员将当天表演者、邀请道师、乐队所吃部分留出,其他按两村人户数量进行分割,并由各户自行领回。

这些活动都充分体现了古代宗族集体活动的特点,在“社祭”活动中,长幼有序,男女有别,老少有差,在集体活动中分担不同角色。另外在跳棚组织方面, “生童”角色值得关注,长尾公和卷塘尾两村之“生童”,平时主要负责一些祭祀和为村民择吉日等事宜,但又为跳棚活动主要传承人和组织者。“生童”为跳棚世代传承的关键角色,因其具有的巫祝角色,在村落中有较高威望,并掌握跳棚的大部分知识。这种“巫祝”角色在祭祀表演中的情况并不少见,如韩国学者吴秀卿所言,“在中国广大地区各地至今传承着无数的民间仪式剧,仪式和戏曲表演的主体呈现出非常多样的形态。既有负责专业宗教仪式和戏曲表演的主体,也有世袭乐户负责演出的情况;有的仪式剧是宗族内部传承的方式,还有动员一般村民参与并负责仪式和戏曲表演的情况。其中巫觋或者佛教的僧侣、道教的道士、法师等全面负责与神关系的专业宗教人发挥着非常重要的作用。”[注]韩文稿原载于韩国刊物《中国戏曲》第6辑(首尔:新亚社,1998年)

三、“跳花棚”演出中的宗教色彩

广东化州的“跳棚”活动为什么在1952年之后的二三十年,几乎彻底的销声匿迹,其因之一应是它具有浓厚的宗教色彩,且宗教色彩远远大于其戏曲娱乐色彩,当其表演生态被强力破坏,神秘的宗教表演形式被强烈批判时,跳棚就走到了尽头。同时,也因其宗教色彩浓厚,上世纪80年代后,被改造得更为彻底,变成了舞蹈。“跳棚”的宗教色彩可从这几个方面看出:

1.请神目的

《跳棚科本》的“开棚门科”所载,社众搭棚唱戏的起始目的是为“还愿”,科文如下:

庙中堂吉向,君住通众信士香老○○肃老○○,通带数十余家神户,切见新春以来,家门坎屙,人财不安,耕生不熟撞,畜养不盛,血财耗败,事非口舌,○封无方可保众,发诚心,命请承香弟子○○手写文疏一通,在于本年三月○日就向本庙灵王坛上叩许仙香一座,起造花棚一座当坛,……,钩(勾)消愿许之名注上填还之事。

这里的“香老”“肃老”所带之“数十家神户”,是因见“新春以来,家门坎屙,人财不安,耕生不熟撞,畜养不盛,血财耗败,事非口舌”,这些都是足够让农民害怕及无奈之事,所以于“本年三月”时,曾在庙里向庙主祈愿之事,许诺“灵王”保佑,到时演戏给神看。科本上是“本年三月”,实际演出在“吃艺日”,即“小雪”“大雪”节日之间,恰恰反映了传统社祭的“春报秋祈”情况。《古今类书篡要》解释曰:“社无定日,以春分后戊日为春社,秋分后戊日为秋社。主神曰勾芒。民俗以是时祭后土之神,以报岁功,名曰社会。”[注]璩昆玉:《古今类书篡要》卷三“时令部·社日”,上海:上海古籍出版社1990年,第303页。民众即于此段时间择日“报岁功”,答谢神灵照顾之意。

而当时祈愿时的许诺之一,就是“起造花棚一座当坛”,这种情况从宋人朱彧 《萍洲可谈》可看出相似痕迹:“又以傀儡为乐神,用禳官事,呼为弄戏。遇有系者,则许戏几棚。至赛时,张乐弄傀儡,初用楮钱、爇香启祷,犹如祠神。至弄戏,则秽谈群笑,无所不至。乡人聚观,饮酒醉,又欧击,往往因此又致讼系,许赛无已时。”[注]朱彧撰,李伟国点校:《萍洲可谈》卷三,北京: 中华书局 2007 年,第 161、162 页。这里“许戏几棚”和“起造花棚”的谢神酬愿的目的,基本一致。而朱彧所提演戏之初的启祷、弄戏之时的“秽谈群笑”,又和“跳棚”的目的、仪式和现象有多分相似。

2.所请的神灵

长尾公和卷塘尾两村相距距离大概为1千米,庙宇方面有土地庙、裕庆堂、祖宗庙、上帝庙等,祭祀的对象包括上帝、文昌帝、关帝、九龙坛、罗冯周三位大人、祖宗神等,总体呈现多神同祀的状态。

在跳棚期间,村民真正祭祀的神和《跳棚科本》上的神有一定差距,常为知其名而不知其为何神。跳棚过程中,将平时在各庙中祭祀的神像,于跳棚时供之于台前台后,而各路其他神仙,则在科本里面每年跳棚时才提起。《跳棚科本》“监棚科”有:

弟子请神无别事下来监过好花棚,鸣角棚前收召请,角声召请理何神,拜请请到甲子山头杨大户杨五杨六官人五显灵官将大帝金花小子谷花小娘和合仙师请到抚州当坛,黄老仙师李老仙师赵老仙师收禁师公托梦师公十指山头教道师公南五福车公大将军麦李刘洪四山罗帏,罗帏将军射鹿二和尚金银二判官入山叫子出山报事童郎放狗一郎放狗二郎……,捕猎一在圣众。○子请神无别事,下来监个好花棚。

这里出现的各路神仙之名,和下面的福建戏曲神明略有相似之处,如民国五年至二十六年(1916-1937)《福建通志·坛庙志》侯官县“田元帅庙”条所载:

《三教搜神大全》:“神兄弟三人,孟田苟留,仲田洪义,季田智彪。父讳镌,母姓刁,讳春喜,乃太平国人氏。唐玄宗善音律,开元时,帅承诏乐师,典音律,善于歌舞。后侍御宴酣,帝墨其面,令之歌舞,大悦帝颜,封之侯爵。……保奏唐明皇,帝封冲天风火院田太尉昭烈侯,田二尉昭信侯,田三尉昭宁侯。圣父嘉济侯,圣母刁氏县君,窦、郭、贺三太尉,金花小姐、银花小姐、梅花小姐、胜金小娘,万回圣僧,和事老人,都和合潘元帅、天和合梓元帅、地和合柳元帅,斗中杨、耿二仙使者,送梦、报梦、报喜青衣童子,十莲桥上桥下、棚上棚下、欢喜耍笑、歌舞红娘、粉郎圣众”云云。

值得注意的是,这些请的神灵,过去常散见于中国各地传统演剧团体里,以“金花小姐”“银花小姐”为例,在西南的云南,中南的湖南和海南琼剧中,都有所见。如云南景东县花山区那弄村土主庙是:“敕封唐朝得道风火天冲狮马花灯之神位”,两旁是“金花小姐”和“银花小姐”。[注]刘体操、郭思九主编:《云南傩戏傩文化论集》,昆明:云南人民出版社1994年,第95页。如在湖南秀山县,“每个花灯班在仪式中供奉的‘金花小姐、银花小姐’,就是民间传说中的跳花灯的祖先,是花灯神。”[注]崔鸿飞:《灯神乐舞——秀山花灯人类学研究》,北京:中央民族大学出版社2012年,第108页。而在海南,华光大帝无疑是琼剧行的“教主”,被赋予了超自然的神力和无限的神性。众多的神侍里面,就有吹曲童子、掌板先师、千里眼、顺风耳、金花小姐、银花小姐、三伯公公、三伯婆婆、左招财童子、右进宝新官等。然而,金花小姐、银花小姐具体为何人或何神,多是知其名而不知其为何神。古时戏班或移民为了生存漂泊无定,文化上的禁忌尤其多。所崇拜的神,主要受道教影响,极为复杂,这完全可以从“戏曲的祖师”到底为谁的纷繁复杂就可以看出。据福建学者郑丽生的研究,“戏曲祖师”是谁竟然有11种说法之多,如“唐雷海青”“西川灌口神”“老郎神”“唐明皇”等等。[注]叶明生主编:《福建戏曲行业神信仰研究》,2002年内部印刷,第260页。

3.“田公”与踏棚步式

在《跳棚科本》“道叔科”里面,“田”字值得注意,如:

上屋亲家母,认得不认得?小子姓过,过边是棚下地,地边过是塘,塘边过是圳,圳边过是田,小子姓田禾大熟,小子姓田田四郎,打扮一身武艺压,小子姓田田四叔,打扮一身武艺足,小子亦会吟诗亦会道曲,亦会饮酒亦会食肉。旦长身子,身长八尺,头带红巾,身穿衫子,脚踏草鞋,腰带风流之代,出路不要盘钱,只要道理。

这里的所谓姓“田”“小子亦会吟诗亦会道曲”“出路不要盘缠,只要道理”,和福建大田县朱阪村丰场戏的表述几乎一样。“丰场戏”脚本第二出《师父做坐场》中,是这样表述的:

(小子师父云)但小子,又小子,姓田名大熟,表字满仓,身居两召。家住杭州。平生只爱好风流,雪月风花不肯休。好个风光明月夜,不风流处也风流。幸遇升平佳景,彩结鳌山,来到花棚。[注]福建朱阳丰场戏,民国十九年廖法昌抄本。

这两者的“姓田禾大熟”或“姓田名大熟”寓农事祈丰之意;而“腰带风流之代”或“平生只爱好风流”的人物形象描写,又多是指出是福建及其他地区崇奉的戏神——田相公。莆仙戏在表演之初,常会有“相公踏棚”的仪式,“在‘啰哩嗹’歌声中,先由灵牙将军出场亮相作舞,然后蹲着以手托住田公的脚跳出场。田相公左脚向前举起,右手食指、中指呈剑指式指天,出场后,左右进退,均以单脚跳跃式舞蹈。”[注]张丽娟:《相公踏棚与道教净坛》,《中华文化论坛》2011年第2期。然而,在跳棚表演中,戏神的角色淡化,这或与移民的信仰生态发生变化有关。

跳棚表演一大特点,也是这种踏踏跳跳的步法。如跳棚最后一科“独脚和尚科”,其表演就是一个演员戴着光头和尚的面具,身穿道袍,在神棚前双手交叉,独脚单跳,前三跳后三跳,边跳边喃唱,意在感谢神恩。这种“踏棚”的步法,叶明生先生认为是和道教有密切关系,“道教科范的形式很多,比较突出的是‘禹步’。这种‘禹步’类似戏曲的舞蹈步法。即今之戏曲舞台中的矮步或四方步之类。这些‘做’功,在后世可见的‘道士戏’中已有发展,其形式与戏曲表演极为贴近。它也是道教戏剧重要的组成部分。”[注]叶明生:《试论道教戏剧与“道士戏”》,《民族艺术》1989年第1期。

4. “罗嗹哩”的存在

在跳花棚手抄本里,残存着一句“罗嗹哩”,在《监棚科》中,标注有“罗罗罗罗嗹哩出,你是乜人?在我棚前棚后跳跳达达,请开金口,原来相知哺。”但全书其他位置则无“罗嗹哩”。这“罗嗹哩”也叫“啰哩嗹”“哩也波哩也啰”“啰嗹哩”等,在古代的戏曲文献和道教文献中大量存在,据康保成先生归类,主要在四个场合被使用,一是祭祀戏神所唱的咒语;二是与婚恋有关的喜庆场合;三是乞儿所唱莲花落;四是作为衬字 、帮腔使用的“啰哩嗹”。[注]康保成:《梵曲“啰哩嗹”与中国戏曲的传播》,《中山大学学报》2000年第2期。自宋元以来,这种“啰哩嗹”即和戏曲有密切关系,明代戏剧家汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》中说:“予闻清源, 西川灌口神也。为人美好,以游戏而得道,流此教于人间。讫无祠者。子弟开呵时一醪之,唱啰哩嗹而已。”[注]徐朔方笺校:《汤显祖全集》,北京:北京古籍出版社1999年,第1188页。学术界关于“啰哩嗹”的来源虽无确论,但大多都认为,与戏曲表演咒语有极密切之关系。如胡忌先生《宋金杂剧考》中判断福建莆仙戏演出前反复颠倒演唱的“啰哩嗹”三字为咒文[注]胡忌:《宋金杂剧考》, 上海:古典文学出版社1957年,第307页。,饶宗颐先生认为“啰哩嗹”是“南戏戏神咒。”[注]饶宗颐:《梵学集》,上海:上海古籍出版社1993年,第219页。其他如季羡林、叶明生、沈继生、美国汉学家白之、韩国汉学家吴秀卿等学者均持类似观点。

四、“跳花棚”演出中的戏剧元素

“跳花棚”演出中,存在较多戏剧元素,主要体现在它的演戏目的、科本格式、表演内容和特定自称等诸多方面。

跳花棚呈现出的戏剧元素,首先体现在“花棚”搭建是为了以“戏”还愿,通过演戏,进而“钩(勾)消愿许之名注上填还之事”。如《跳棚科本》中“开棚门科”所载,“起造花棚一座当坛,洪朝一敷救○,妙经五十遍,命请陈平子弟等接通天感应灵王当坛作正,搬转三千徒众七十二贤,撞为牧连救母。”此处的“牧连救母”其实就是古代戏剧中以“目连救母”为故事主体的目连教化戏。北宋孟元老《东京梦华录》记载:“构肆乐人,自过七夕,便搬目连救母杂剧,直至十五日止。”[注](宋)孟元老:《东京梦华录》,北京:中华书局1982年,第117页。故事情节主要是目连的母亲被打入地狱,目连为之伤心欲绝,不畏艰难困苦,遍寻地狱,意图救母,最终感动佛陀,告知目连救母办法,使得其母得离饿鬼道,这个故事,在宋元以致明清,作为最主要宣讲“孝”的题材,不断搬演,甚至成为了“剧”的代名词,“开棚门科”此处的“撞为牧连救母”之“撞”,当为“装”之误写,意即以“目连戏”为戏曲代名词之意。

二是体现在科本上的“科、唱、白”分类。张碧波、董国尧编著的《中国古代北方民族文化史》中指出,“元剧包含‘科’‘唱’‘白’三个因素。科指演员的舞台动作,其中也表演一些插入性民间舞蹈和杂技等技巧;唱是演员所唱的歌曲;白是台词,有宾、白两种,两人一问一答谓之宾,一人自说谓之白。”[注]张碧波、董国尧:《中国古代北方民族文化史》,哈尔滨:黑龙江人民出版社2001年,第1032页。《跳棚科本》中,一些科目上明显标注有“科”“唱”“白”字,剧本中还有“接神科”“安座科”“小孩儿科”“后生唱歌科”等分类,格式上体现出了杂剧的特点。针对“科”的来源,钱南扬先生指出,“道教以‘科’或‘科范’、‘科仪’指道教徒的行为规范和醮仪作了规定。道教在‘科曰’之后具体描写动作的写法,可能是元杂剧中用‘科’提示脚色动作的来源。”[注]钱南扬:《戏文概论》,上海:上海古籍出版社1981年,第18页。康保成先生认为,“魏晋以后,佛、道二教经书,都往往用‘科’或‘科仪’‘科范’‘科戒’等术语来表示。后世戏曲经常使用这些术语,例如,我们至今仍习惯称有表演提示的戏曲演出脚本为‘科仪本’。我们认为,这种说法当源于佛道二教。”[注]康保成:《戏曲术语“科”“介”与北剧、南戏之仪式渊源》,《文学遗产》2001年第2期。结合跳棚表演中呈现的宗教色彩和科本格式,“灵王”“目连救母”“陈平弟子”等元素,可以认为传统的跳棚,实际上是有受到儒释道的综合影响。

三是它的剧场表演色彩。在“依前科”中,基本内容为男青年和老年妇女两个角色的对话和唱,剧本中有一段,先标注“后生白”,这段“后生白”为:“老狗老狗骂我两兄弟马卵石,亚头老狗你去归,转回过边唱下歌。”这段“后生白”明显的口语话。之后标注有“唱”,“亚头头,亚头手臂白细细,亚头手臂细细白,要得回归同枕头”,这个被称为“亚头”的角色,则回唱“后生家,正好唱歌又冇牙,走到屋头牵住马,黄蜂锥得口牙牙”,口语化并带有戏说性的言语,适合一般村民的观赏和理解。

在“陈九”科里,表现是陈九走街串巷卖桃子的过程,其中“问”和“答”内容如下:

陈九卖桃来歇凉,卖红桃卖红桃,连叫三声卖红桃,(公问)“客官卖是乜”,(陈九答)卖是红桃,(公问)袍我屋有乜小小孙儿子,走去苏杭二州,红桃赤桃我都有,我老人身无食得已多,我都无买,(陈九问)公公呵,不是乃是好食红桃,(公白)讲真话磨好食红桃,我老人牙疏齿软,○食得岁多,我无买,(陈九答)公公呵,敢怕你屋里有乜小小孩儿子去归,叫巨出来共,(公白)我家都无乜小小孩儿子,只有三娘共二姊等,我去为叫巨出来共你买,(三娘二姊进)客观怎样卖?三钱买来两钱卖,不要利钱,只要快,只要三娘二姊共我卖。……

这段“陈九卖桃”不仅有“问”“答”“白”,也有“三娘二姊进”这些人物动作的安排,具有明显的剧场表演色彩。但这些对话,里面有粤语的方言,如“叫巨出来共”就是当地白话“叫他出来说”的意思,“我去为叫巨出来共你买”也是 “叫她出来跟你买”之意,已具有当地语言特色。

四是呈现出的傀儡戏痕迹。《跳棚科本》中“陈平子弟”之称呼,揭示表演者有自认为傀儡戏班子弟之意。陈平子弟在《跳棚科本》中合计出现11次之多, “陈平子弟”为傀儡戏班子弟之隐说,汉代陈平因解刘邦白金之围立功,宋元之后常被尊为木偶戏班之祖师。 见“安座科”:

坛前锣鼓乱相催,王王含笑坐莲台;本境灵王坐保殿,陈平子弟永无灾;坛前锣鼓响叮咛,王王含笑坐朝廷;陈平安位灵王坐,众家神户保人丁;锣亦声时鼓亦声,陈平子弟接神名;迎接灵王坐保殿,众家神户保安宁;锣亦响时鼓亦催,陈平子弟立徘徊。

《跳棚科本》中之“陈平子弟”,主要在三方面:一是迎神;二是祈祷陈平子弟无灾害;三是“立徘徊”;其“立徘徊”一词,说明其表演时,是站立表演,来回在一定范围内走动,普通提线、杖头之傀儡戏演出即是如此。跳棚活动时之参与者,被村民称呼为“鬼仔”,更可印证此说。张振谦先生言,他曾采访的跳棚演出人之一姚茂泰,曾为“七个鬼仔”舞的主要表演者之一。[注]张振谦:《我与跳花棚》,香港:天马出版有限公司2013年,第12页。可见,平时跳棚活动参与者亦被呼之为“鬼仔”,傀儡戏又称鬼仔戏,此处可见其具傀儡戏之痕迹。

五、当前跳花棚与传统跳棚的若干区别

跳花棚曾称“跳棚”“高棚”,后来学者们依据《跳棚科本》中,将跳棚台常常称之为“花棚”,并在演出时的台前密布花朵的情况,经省专家核定,1988年正式改称为“跳花棚”。以后,文化部门、媒体、研究者均以“跳花棚”为标准称呼。20世纪80年代后,在“取其精华,去其糟粕”这类指导思想下,跳棚中含有的“祭祀”“巫祝”方面的内容被剔除掉,“跳棚”变成“跳花棚舞蹈”,之后多个科目中含有迷信色彩的东西,如接座、安座、开棚门等各科以及相关的唱词、舞步均删除,之后,文化部门将之编写成跳花棚舞蹈的演出稿,在当地组织人员演练,推广宣传。

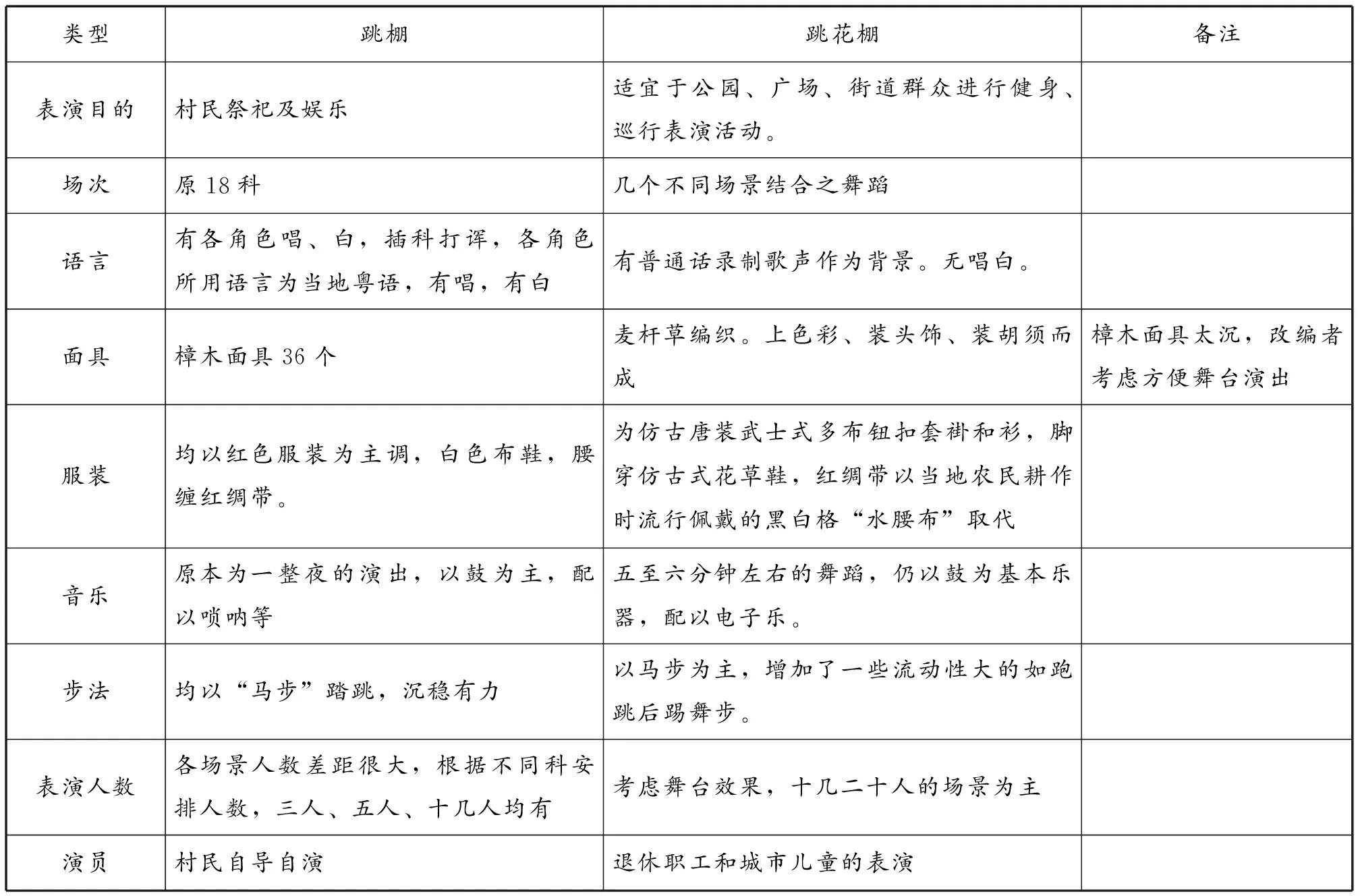

考之“跳棚”和“跳花棚”舞蹈两者,如“服装”“道具”“音乐”“舞台”等方面的差异如下。

类型跳棚跳花棚备注表演目的村民祭祀及娱乐适宜于公园、广场、街道群众进行健身、巡行表演活动。场次原18科几个不同场景结合之舞蹈语言有各角色唱、白,插科打诨,各角色所用语言为当地粤语,有唱,有白有普通话录制歌声作为背景。无唱白。面具樟木面具36个麦杆草编织。上色彩、装头饰、装胡须而成樟木面具太沉,改编者考虑方便舞台演出服装均以红色服装为主调,白色布鞋,腰缠红绸带。为仿古唐装武士式多布钮扣套褂和衫,脚穿仿古式花草鞋,红绸带以当地农民耕作时流行佩戴的黑白格“水腰布”取代音乐原本为一整夜的演出,以鼓为主,配以唢呐等五至六分钟左右的舞蹈,仍以鼓为基本乐器,配以电子乐。步法均以“马步”踏跳,沉稳有力以马步为主,增加了一些流动性大的如跑跳后踢舞步。表演人数各场景人数差距很大,根据不同科安排人数,三人、五人、十几人均有考虑舞台效果,十几二十人的场景为主演员村民自导自演退休职工和城市儿童的表演

由上表可以看出,由于在社会大潮下,跳棚的原生态系统被强烈冲击,曾经销声匿迹后的跳花棚,被学者重新发掘和改造后,与原生态跳棚已经具有很大的差别,甚至性质上都发生了变化。这种现象,也印证了日本学者田仲一成对东亚祭祀戏剧的观察,“作为社会制度的祭祀戏剧,只要不丧失其社会功能,它将在社会制度内部一直存在下去;反过来,一旦它丧失了社会功能,则将轻易地变形,甚至消亡。”[注][日]田仲一成:《中国的宗族与戏剧》,上海:上海古籍出版社1992年,第3页。

六、跳花棚的宗族社戏性质及其符号意义

跳花棚选择在每年秋收之后,以“还棚愿”为号召,诉求目的是 “田场、禾熟、猪鸡、耕好田”这些内容,且祷告时以“数十家神户”“社丁”自称,且全宗族分工协作参与,足可揭示其性质为做社之活动。结合姚氏家谱1396年从福建迁移的确切记载,以及化州的《跳棚科本》与世隔绝几百年后,竟然还能与福建丰场戏中“田公”描述的大量重合,常用于东南戏曲中的“罗嗹哩”竟也出现于《跳棚科本》中,加之大八字踏跳的动作方式,均可见跳花棚与福建戏曲之间有内在之渊源。历来福建为各类型戏曲发达之地,亦为各类型戏曲重要输出之地,《跳棚科本》中演唱者自称“陈平弟子”,更暗示了跳花棚与傀儡戏之渊源关系。

本文认为,原生态的跳花棚,即古之“跳棚”,其本质非为舞蹈,实是一种宗族社戏,它源自福建,形式古老,具有很强的文化活化石价值。它选择在“小雪”“大雪”的节气期间进行彩排演出,正是民间“春报秋祈”古老习俗的直接体现。在传承过程中,由于移民原因,脱离了原生态系统,进入了新的生态系统,其祭祀的神灵体系已有变更,所以出现科本中的大量神仙名字在村落中并不存在,而村落中的神仙科本中没有的脱节现象。它的表演,受到了道教的重要影响,其表演仪式由“道师”主持略可说明。

另一方面,跳花棚这种在广东化州自明末清初一直到1952年才消失的演剧形态,后来又以另一种形式重生,其实具有一定的符号作用。它随移民而来,能够在两个村落中长期存在,关键因素是曾经的农业生产方式长期的保持,以及农业社会宗族力量在过去可以有效地维系,从而调动资源进行演出,形成了宗族共同的信仰和信俗。数百年,它始终顽强的存在,却未摆脱浓郁的道教氛围,过大的依附性使它拘囿于宗教仪式而成为封闭状态, 然而,当进入新的时代,农村的总体结构和生活习惯发生重大变化时,其固有的神秘宗教色彩已难以适应时代,当人们为了对它进行有效的保护,进行了大刀阔虎的改革后,它就完全变了一个模样。