贵州西山虫茶非物质文化遗产概况及价值内涵

许凡凡 王芳 骆爱国

(贵州民族大学人文科技学院 550025)

虫茶,是由特定昆虫先取食特定植物叶片后,再经体内代谢作用排出的排泄物制成的一种奇特饮料,严格意义上来讲,它并不属于人们常说的普通茶叶的范畴,但却以药用茶或保健茶的形式出现,并且受到了我国湖南、贵州、云南、广西等边远地区少数民族的青睐。虫茶含有多种营养成分[1],具有清热解毒[2]、健脾养胃[3]、降血压[4]、降血糖[5]、抗癌[6]和预防肝损伤[7]等众多功能。虫茶发展历史悠久,早在明代就有相关书籍记载[8]。贵州是我国主要虫茶生产地之一,在息烽、赤水等很多地区都有生产。有着丰富的虫茶文化遗产和厚重的文化底蕴。2009年,息烽县西山虫茶制作技艺被列入贵州省非物质文化遗产的代表项目,这对于贵州虫茶的产业发展和文化推广产生了极大的促进作用,但是由于缺乏对此遗产项目所涉及到的历史、审美、社会及经济开发等价值内涵的系统研究,再加上民族地区文化的局限性、市场推广缺少文化品牌打造以及虫茶生产量有限等多方面因素的影响,大多数人对于西山虫茶这一品牌并不熟悉,西山虫茶在市场的品牌影响力相对较弱,占有量较少。因此,本文将对贵州西山虫茶非物质文化遗产资源进行调查和研究,以期形成一套相对较完善的西山虫茶非物质文化遗产体系,提升虫茶文化内涵,提高民众对虫茶整体印象,助推地方虫茶的文化繁荣和可持续发展,同时也为其他产区的虫茶非物质文化遗产研究提供参考。

1 西山虫茶非物质文化遗产概况

从相关定义和文献资料来看,虫茶非物质文化遗产可指各种以非物质形态存在的且与群众生活密切相关、世代相传的突出虫茶主题的传统文化表现形式,主要包括虫茶故事传说、传统虫茶制作技艺、传统虫茶礼仪节庆活动、虫茶习俗及茶事活动等内容[9~11]。本文对西山虫茶非物质文化遗产概况的调查和疏理情况如下:

1.1 故事传说

1.1.1 西山虫茶的由来传说

西山虫茶已有近千年的历史,但究其真正由来已无从考证。不过,说起西山虫茶的发现,在民间还流传有这样一个传说:相传过去西望山的土著居民非常贫穷,看不起病,也买不起药,当地有懂白茶药效的人说:“白茶树的树根、树干、树叶能够治病,大家可以弄来熬水喝,喝下病就好了。”山民们听说后,就将这些弄回家熬水喝,发现熬出的白茶汤汁香气四溢、口感清爽,得了胃病或饱胀病的人在喝下白茶后,确实也能把病治好。于是,西望山的山民们就开始纷纷效仿,有的便大量采摘并储存起来,结果吸引了大量米缟螟或紫斑谷螟在山民积存的树叶上产卵,而终日劳累的山民们并未注意到这一变化,于是就将这些带虫的叶子一块放入锅中熬煮,结果煮出来的白茶竟香气四溢,这才引起了山民们的注意,后来通过思索实践,终于发明了“虫茶”,从此西望山的山民就真的喝起虫茶来,并传流至今。

1.1.2 西山虫茶的“贡茶”之说

关于虫茶作为贡茶的缘由,还有待进一步求证,目前并未查到与其相关的史料记载。但是在当地一直流传有:过去的(朝代未详)达官贵人看到西望山的那些山民虽然衣不遮体,食不果腹,但却健康延寿,于是追根寻源发现是长期食用“虫茶”的缘故,因此就下令西望山的百姓大量制作虫茶,并用树皮做成包装盒将其装上,再外裱上黄纸进贡朝廷,向皇上献媚争宠,于是虫茶就成为了“贡茶”。

1.1.3 语嵩大师与西山虫茶

西望山是佛教圣地,在当地也流传着西山虫茶与语嵩大师的渊源故事。1653年,祖师语嵩大师在西望山做主持时,南明王朝巡按钱邦芑前来此地拜见,当时语嵩大师招待他们所用的茶就是西望山的虫茶,钱邦芑等众人在品过此茶后,纷纷称赞此茶清香可口,味道独特,真是灵山珍稀。这一传说的流传,也为西山虫茶的文化增添佛教的神秘,赋予更多文化色彩。

1.2 制作技艺

1.2.1 西山虫茶传统制作工艺

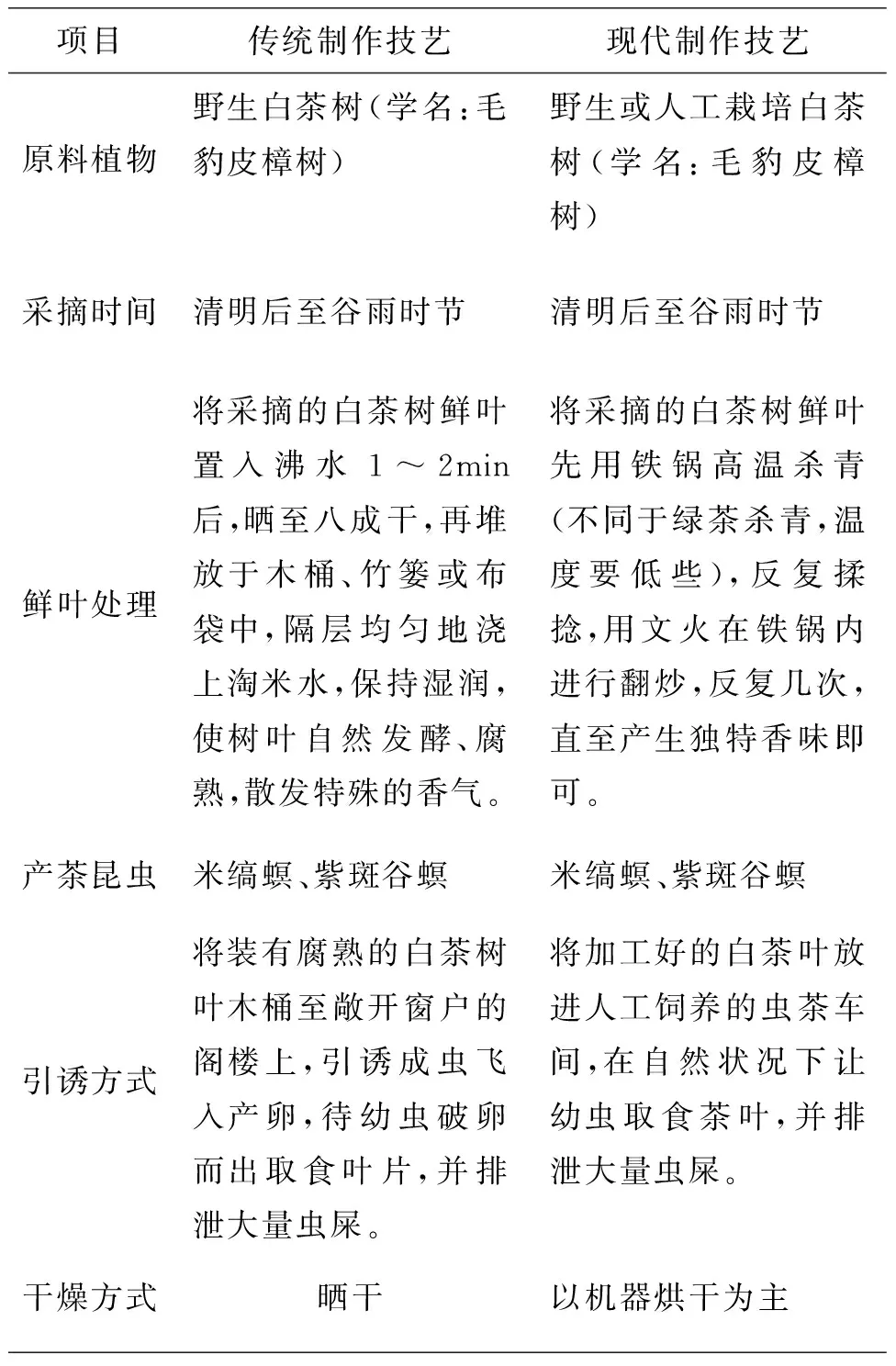

制作过程:①采:在每年的谷雨前后,采摘息烽当地生长的野生白茶树植物鲜嫩芽叶,采茶者常背竹制的籯以盛放所采的白茶鲜叶。②煮:将采摘的野生白茶树鲜叶用清水洗净,将其置入沸水中1~2min(过去是用大锅煮好水后再将茶叶置入),除去苦涩味。③晒:将煮好的茶叶晒至八成干。④自然发酵:将八成干的白茶叶堆放于木桶或竹篓中,隔层均匀地浇上淘米水以保持湿润,使白茶叶进行自然发酵、腐熟。⑤引诱茶虫:将装有腐熟的白茶叶木桶至敞开窗户的阁楼上,这时叶子散发的特殊香味会吸引紫斑谷螟或米缟螟的成虫飞入并在此产卵。⑥幼虫取食:大约10d后,幼虫破卵而出,啃食腐熟叶子、排泄出大量的粪粒。⑦收集晒干成虫茶:先将幼虫的粪粒收集起来,再过筛除去杂质,晒干后即成为西山虫茶。

1.2.2 西山虫茶现代制作技术

据调查,在当地西山虫茶的传统制作工艺得到了一定保留,传统工艺做出来的虫茶品质优,但难以把控,因此有企业对西山虫茶传统制作的工艺进行了改进。在植物原料的选取上,除了摘取野生白茶树叶外,为扩大虫茶产量,现在也开始人工栽培白茶树。在加工技术上,相对成熟的一些企业已经建立小型厂房,分区建立发酵间、化验室和成品包装间等,提高虫茶生产效率,增加虫茶生产量,但是厂房的整体规模与普通茶叶加工厂房规模相比还相差很远。传统的虫茶制作工艺是将装有野生白茶树叶的木制桶悬挂在开窗的阁楼上,通过吸引成虫产卵来得到幼虫,这限制了虫茶的产量,因此现在基本采用人工繁育产茶昆虫,建立虫茶车间。

表1 现代和传统虫茶制作技艺异同点

总体来看,目前西山虫茶非物质文化遗产挖掘还不够充分,虽然西山虫茶传统制作技艺已被列入省级“非遗”传统技艺类项目保护,但是其技术考证还不够完善,特别是在虫茶传统制作技艺非遗传承人的保护上,大多还停留在文件上,并未有针对性地对西山虫茶非遗传承人进行普查、申报和保护等。另外,由于政府还不够重视,当地人的文化遗产意识也不强,再加上条件的限制,在此次的调研中并未找到与西山虫茶传统礼仪、节庆、习俗等非物质文化遗产方面的详细资料。

2 西山虫茶非物质文化遗产的价值内涵

2.1 文化价值

虫茶非物质文化遗产实质上也是由特定的群体在特定的历史条件下传承发展而来的文化成果,反映了该地区和群体的历史文化、生活习俗以及社会环境等,也是人类文化创造力的重要展现。西山虫茶非物质文化遗产蕴含着息烽本地域传统文化的根源,反映了息烽当地居民的精神面貌、生活习惯,丰厚了贵州茶文化底蕴,具有重要的文化价值。另外,西望山作为佛教圣地,西山虫茶的出现也带有一定的佛教文化色彩,由其也产生了一些文艺创作作品。

2.2 历史价值

西山虫茶非物质文化遗产是在特定时期下,经过长期的历史发展和考验得以保存、流传下来的珍贵遗产,不仅见证了息烽县的历史变迁和发展,传统与现代的融合和冲突,也是现代人了解息烽历史轨迹、文化变迁和思想传统的历史素材和重要渠道,具有很高的历史价值。通过西山虫茶的传统制作技艺的表现形式,可以了解到当时的生产发展水平;通过西山虫茶的饮用习俗,可以了解到不同历史时期百姓的生活面貌和道德习俗。这些民间的、活态的文化表现形式,有助于人们更加真实、全面地去了解贵州历史。

2.3 社会价值

在非物质形态文化中有一些传统文化的内容,不仅能够反映民族的共同心理结构、生活风习等内容,也能够很好地规范民族的群体生活方式和思想价值取向等,从而促进民族的共识和认同[12]。虫茶非物质文化遗产的社会价值就主要体现在民族文化认同、社会和谐构建等方面。在息烽当地,虫茶的饮用者不是只有汉族,还有其他的少数民族,人们在饮用虫茶的时候自然会有情感上的交流,而在交流的过程中会增加不同民族间的认同感,有助于不同民族间的和谐相处。

2.4 经济价值

西山虫茶非物质文化遗产蕴含有丰富的文化资源,如果能够对其进行合理的开发和利用,将西山虫茶文化资源转变为文化生产力,想必也会给当地乃至整个贵州都带来非常可观的经济价值。而在虫茶众多非物质文化遗产中,西山虫茶传统制作技艺就是有条件转化为生产力并产生经济效益的文化遗产代表之一,它不仅为现代虫茶制作工艺改进以及新产品研究开发提供了详实的借鉴依据,同时也为当地特别是西望山景区的旅游开发提供了较为珍贵的文化资源。例如,雨花瀑布虫茶之名取源于西山八景中的“雨花观瀑”就是一个很好的发展特例,在促进西山虫茶产品消费的同时也提高了西望山景区的知名度,起到了双赢的宣传效果。

2.5 科学价值

非物质文化遗产也是后人获取科技信息的源泉,能够反映出历史上不同时期的生产力发展水平、科技发展程度、人类认识水平等方面。实际上,有很多非物质文化遗产其本身就含有一定的科学元素和研究成分,具有很高的科学价值和研究价值,西山虫茶就是其中的一种。从最早以药用茶或保健茶的形式出现在民间,西山虫茶本身就带有的药理作用不仅反映了当时人们生活水平和社会医疗水平,同时还蕴藏着很高的医学科学价值,特别是它在抗癌、降压等医学研究价值的体现。另外,西山虫茶传统制作技艺的加工原理和应用原理,对于现代虫茶技术生产还具有重要的科学指导意义。

3 结语

西山虫茶经过千年的历史积淀,至今还能够被人类所饮用,不仅仅是因为其口感好、有保健功效,还在于人们对其价值的不断探索和文化的传承发展。虫茶产业作为息烽县的优势特色产业之一,其发展与壮大,既能够满足人们对天然健康饮品的需求,还有助于提升虫茶的经济价值,带动当地村民脱贫致富。但是,在发展壮大虫茶产业实现一定经济效益的同时,人们也要尽可能地减少对虫茶原产地的生态环境、文化遗产等方面的破坏,要在积极寻求发展和利用之道的同时,做到以传承保护谋求发展,以发展利用促进传承保护,实现虫茶的可持续发展。

——围棋