特发性多中心型Castleman病的诊疗进展*

贾鸣男 张路 李剑

Castleman病(Castleman disease,CD)是一类具有特征性病理改变、高临床异质性的淋巴增生性疾病。2018年,CD被纳入中华人民共和国国家卫生健康委员会《第一批罕见病目录》。根据淋巴结组织的病理学表现不同,可分为透明血管型、浆细胞型和混合型3型。根据淋巴结分布和器官受累部位的情况不同,又可分为单中心型Castleman病(unicentric Castleman disease,UCD)和多中心型Castleman病(multicentric Castleman disease,MCD)。前者发病率相对较高,仅累及单个淋巴结区域,全身症状反应较轻,主要治疗方法为手术,预后较好;后者发病率相对较低,累及多个淋巴结区域,多有全身症状、血细胞减少,甚至威胁生命的脏器功能受损,预后较UCD差[1]。2018年以前,MCD尚无“标准”治疗方案[2]。针对上述问题,2017年国际上首次公布相关共识及诊断标准,根据是否感染人类疱疹病毒-8(human herpes virus-8,HHV-8)将MCD进一步分为HHV-8阳性的MCD—常见于人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)感染患者或免疫抑制人群[3-4],以及HHV-8 阴性的MCD,也称为特发性多中心型Castleman病(idiopathic multicentric Castleman disease,iMCD)[5]。前者病因清楚且已有明确有效的治疗方法[6],后者占MCD患者中的33%~58%[7],且中国人群中iMCD患者的比例更高[8-9],可发生于任何年龄段且病因未明[10],预后较差,有研究报道其5年生存率在55%~77%之间[11-13],是近年来CD研究的热点和进展最为迅速的领域。紧随2017年iMCD诊断标准的提出,2018年针对iMCD缺乏治疗指南、诊疗较为混乱的现状,公布了国际上首个iMCD治疗共识,将该领域的诊疗又推至一个新的高度[7]。尽管iMCD为近年来血液病中研究进展较为迅速的领域,其发病率较低,国内医生对其认识尚存提升空间。本文旨在对iMCD领域近年来的诊断和治疗进展进行综述。

1 iMCD的诊断进展

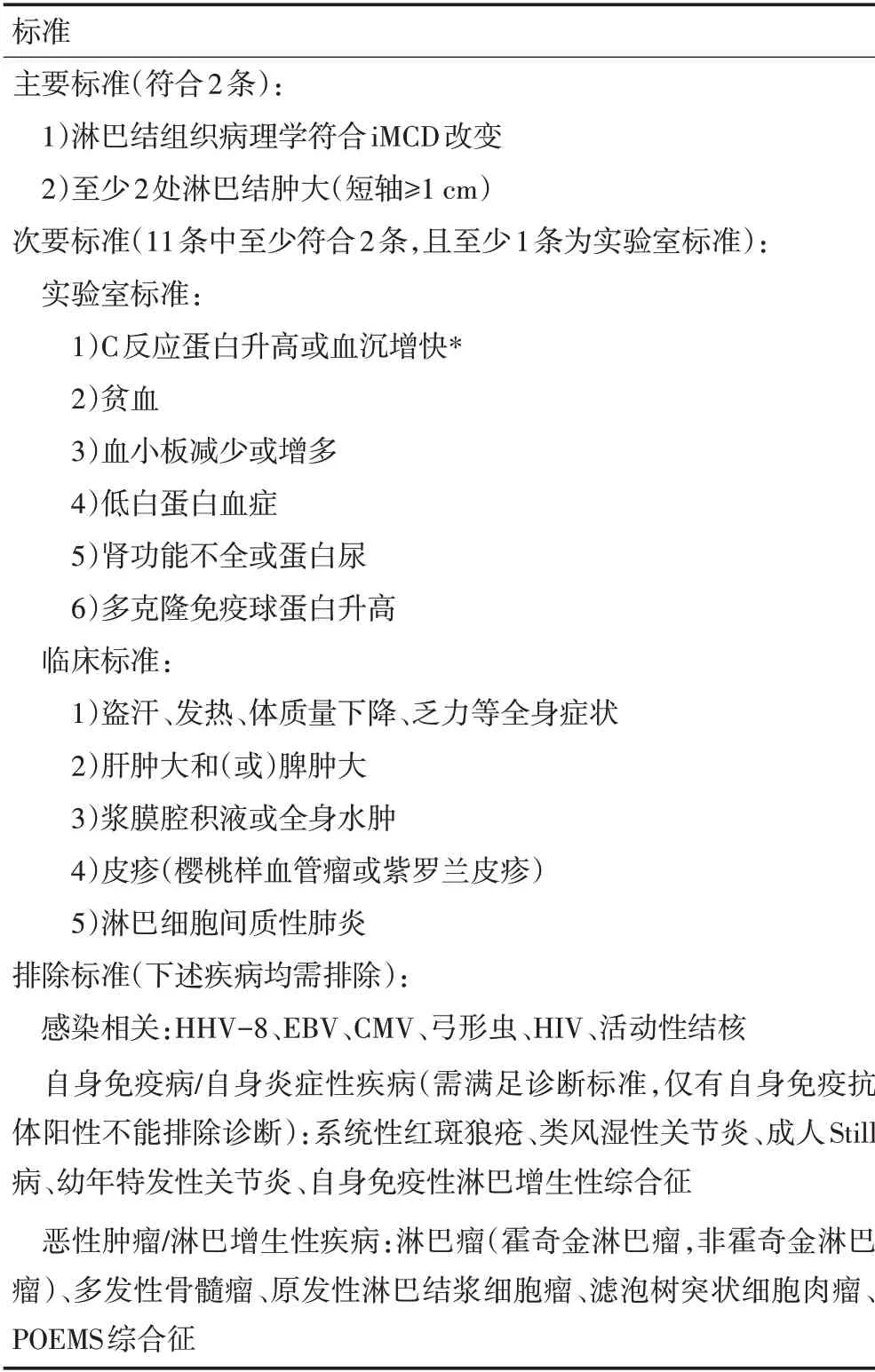

iMCD的发病率低,临床表现多样,常与其他疾病重叠出现,缺少明确的生物标记物,临床医生对iMCD缺乏认识,使其漏诊和误诊较为常见。2017年Castleman疾病协作网络(CDCN)提出了统一的iMCD分类系统[5]:从淋巴结病理角度出发,根据临床表现将CD患者分为UCD或MCD。根据病因,将MCD分为4类:1)HHV-8相关的MCD;2)POEMS综合征相关的MCD;3)iMCD(病因未明);4)其他具有类似CD淋巴结病理表现的疾病,即诊断iMCD时需要排除的感染、免疫和恶性肿瘤等疾病。iMCD的诊断主要依据淋巴结病理、实验室标准及临床表现,2017年CDCN提出iMCD诊断标准的共识(表1)[5]。关于此诊断标准,有下述要点需要注意:

1)主要标准:淋巴结病理方面,透明血管型主要表现为生发中心退化(常伴有套区增生,“洋葱皮”样改变)和明显的滤泡树突状细胞增生;浆细胞型主要表现为生发中心增生及浆细胞增殖,混合型的组织学特征则介于上述两型之间;任何一种病理类型均可见血管插入生发中心[7]。另外,iMCD 患者的组织病理标本的EB 病毒编码RNA(Epstein-Barr encoded RNA,EBER)染色及潜伏期相关核抗原(latency-associated nuclear antigen,LANA-1)染色必须是阴性的。目前,病理类型与临床治疗之间的关系尚不明确。淋巴结受累个数方面,可行全身CT 或18FDG-PET 评估,也可以通过摄取水平与淋巴瘤相鉴别[14-15]。

表1 iMCD的诊断标准[5]

2)排除标准:很多疾病患者的淋巴结均可出现Castleman 样的改变,这些疾病也称为“模拟”MCD 的疾病。考虑到这些患者与iMCD 患者可能具有不同的发病机制、临床表现,诊断iMCD 时排除这些疾病则至关重要(表1)。

3)其他表现:血液中白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6),可溶性白细胞介素-2受体(soluble interleukin-2 receptor,sIL-2R)、血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)、免疫球蛋白A(immunoglobulin A,IgA)、免疫球蛋白E(immunoglobulin E,IgE)、乳酸脱氢酶(lactate dehydrogenase,LDH)、β2微球蛋白(β-2-microglobulin,β2-MG)的水平升高、骨髓活检纤维化或多克隆浆细胞增多等表现对于iMCD 的诊断也有一定的提示意义,但是由于证据不足,尚未纳入诊断标准中[5,16]。另外,由于IL-6的敏感性和特异性都不够强,IL-6水平未被纳入诊断标准[17]。

根据患者临床特点不同,还可将iMCD 进一步分型:TAFRO 亚型:具有血小板减少、重度水肿、发热、骨髓纤维化和器官肿大的特征,而丙种球蛋白水平正常,细胞因子多为VEGF 升高并非IL-6 升高[18],淋巴结病理多为透明血管型或混合型。2017年,日本提出TAFRO综合征的诊断标准(表2),此型患者临床表现更重,预后更差[16,19-20]。非特指iMCD(iMCD-not otherwise specified,iMCD-NOS):患者炎症反应相对较轻,主要表现为IL-6 升高、血小板正常或增多、多克隆免疫球蛋白升高,全身水肿少见,淋巴结病理为浆细胞型或混合型[5,20]。

表2 TAFRO综合征的诊断标准[16]

自2017年iMCD诊断标准发表后,目前已获得国际血液学界的公认:纠正了该病临床研究入组标准不统一的现象,后续开展的临床研究均以该诊断标准作为入选患者的条件,为其临床研究的进一步深化提供了基础[21];国际公认诊断标准的建立,也为iMCD的规范化治疗奠定了基础。

2 iMCD的治疗进展

2.1 疾病严重程度评估

对于明确诊断iMCD的患者,治疗前应进行疾病严重程度评估,从而更好地为患者选择治疗方案。根据2018年发表的治疗共识[7],可将重型患者定义为出现器官衰竭或需要重症监护,可通过下述条件符合≥2条进行判断:1)ECOG评分≥2分;2)Ⅳ期肾功能不全(eGFR<30 mL/(min·1.73 m2)或血肌酐>3.0 mg/dL);3)全身水肿和(或)腹水和(或)胸膜/心包积液(高细胞因子血症/低白蛋白的影响);4)血红蛋白≤8.0 g/dL;5)肺部受累/间质性肺炎伴呼吸困难。上述患者多伴有器官功能衰竭,且多为TAFRO亚型。不符合上述标准的患者为非重型患者。

2.2 治疗药物

2.2.1 IL-6 靶向治疗 即抗IL-6 的司妥昔单抗(siltuximab)及抗IL-6 受体的托珠单抗(tocilizumab)[22-23]。有研究报道,IL-6在iMCD患者的发病及临床表现中发挥重要作用[4];部分iMCD 患者的症状严重程度与IL-6 水平存在相关性;疾病进展时患者的IL-6 水平也明显升高[24]。根据2018年的治疗共识,对于iMCD 患者,无论疾病严重与否,推荐使用司妥昔单抗或托珠单抗作为一线治疗[7]。

司妥昔单抗为一种抗IL-6的人鼠嵌合免疫球蛋白G1κ(IgG1κ)型单抗。在iMCD 患者中开展的唯一一项随机、双盲、安慰剂对照试验即针对司妥昔单抗进行,此项研究表明,使用司妥昔单抗(11 mg/kg,每3周1 次)的患者中,34%实现持续性肿瘤缓解及症状缓解,38%患者实现肿瘤缓解,约60%患者实现持续的症状缓解;而安慰剂组的持续性肿瘤缓解及症状缓解率为0,肿瘤缓解率为4%,持续性症状缓解率约为20%。使用司妥昔单抗的患者中,达到3 级或3 级以上的不良反应主要为疲劳及盗汗,少见严重的血液学或实验室检查异常,未发生严重的肝功能异常或胃肠道穿孔[23,25]。另外,司妥昔单抗治疗是否有效与基线IL-6水平无直接关系[24]。司妥昔单抗已在美国、巴西等多个国家批准用于治疗iMCD。

托珠单抗为一种人源化针对人IL-6 受体的IgG1κ 型单克隆抗体。Nishimoto 等[22]研究证明其在iMCD 患者中的有效性及安全性,可改善患者的症状及多项实验室指标,且不良反应较轻。该团队后续报道,86%患者对托珠单抗治疗持续有效,超过90%患者IL-6 水平升高,所有患者均有明显的全身炎症综合征[26]。iMCD患者也可以选择托珠单抗(8 mg/kg,每2 周1 次)进行治疗。由于托珠单抗用于iMCD 治疗的相关文献较少,且缺乏随机对照研究,推荐等级(grade 2A)较司妥昔单抗(grade 1)低[7]。目前,尚缺乏文献比较司妥昔单抗和托珠单抗之间的疗效,可根据实际情况进行选择。

2.2.2 糖皮质激素治疗 大剂量的糖皮质激素可抑制iMCD患者的高炎症、高细胞因子状态,但由于糖皮质激素单药治疗的长期缓解率低、复发率高、治疗失败率高,因此并不推荐糖皮质激素单药治疗iMCD,可在治疗初期与其他药物联用以控制病情[12,27-28]。根据2018年治疗共识,对于非重型患者,治疗初期可根据患者病情决定是否加用糖皮质激素;而对于重型患者,可考虑大剂量糖皮质激素(如甲泼尼龙500 mg/d)与司妥昔单抗或托珠单抗联合使用作为一线治疗方案[7]。

2.2.3 传统化疗(含或不含利妥昔单抗) 传统细胞毒性化疗方案虽然缓解率较高,但复发率较高,不良反应明显,不推荐用于非重型患者;对于重型iMCD患者,糖皮质激素联合抗IL-6单抗治疗需要一定时间起效,部分患者对此治疗无效,患者随时有生命危险。因此,如果重型患者在司妥昔单抗治疗1周后无效或治疗未达1周出现疾病进展时,应开始多药化疗以抑制免疫系统及细胞因子风暴,挽救患者生命[7]。常用的化疗方案:R-CHOP(利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松)、CVAD(环磷酰胺、长春新碱、阿霉素、地塞米松)、CVP(环磷酰胺、长春新碱、泼尼松)、VDT-ACE-R(硼替佐米、地塞米松、沙利度胺、多柔比星、环磷酰胺、依托泊苷、利妥昔单抗)、含依托泊苷/环磷酰胺的方案等[16,27,29]。而针对iMCD患者的研究中,利妥昔单抗多与传统化疗药物联合使用。曾有文献报道,使用利妥昔单抗或以利妥昔单抗为基础的化疗作为一线治疗的iMCD患者,完全缓解率和部分缓解率分别为20%和48%,但使用利妥昔单抗的无进展生存期较司妥昔单抗短[21]。有研究显示,8例使用利妥昔单抗单药治疗的患者中,5例达到完全缓解,仅1例治疗失败[28]。国内一项回顾性研究中,27例患者行至少2个疗程以利妥昔单抗为基础的化疗方案治疗,完全缓解率和部分缓解率分别为33%和22%,难治-复发型患者(2个疗程化疗后未达到部分缓解,或完全缓解/部分缓解后3个月后复发)的完全缓解率和部分缓解率分别为14%和28%[9]。因此,结合2018年的治疗共识,对于非重型患者,可考虑使用利妥昔单抗(375 mg/m2×4~8个疗程)作为IL-6靶向治疗的一线替代方案,或联合激素和(或)免疫调节剂作为IL-6 靶向治疗失败后的二线方案[7]。

2.2.4 免疫调节治疗 包括沙利度胺、环孢素A、西罗莫司、来那度胺、硼替佐米、白细胞介素-1 受体拮抗剂(阿那白滞素)、维甲酸衍生物、干扰素-α,均有个案报道治疗iMCD 患者有效。沙利度胺作为一种免疫调节剂,可以抑制白细胞介素-1、IL-6、VEGF等多种细胞因子的产生,在相关报道中沙利度胺对iMCD患者治疗有效[30-32]。国内近期报道的一项Ⅱ期临床试验,在iMCD 患者中口服TCP 方案(沙利度胺100 mg/d×2年,环磷酰胺300 mg/m2/周×1年,泼尼松1 mg/kg每周2次×1年)治疗,48%患者实现24周及以上的症状缓解及肿瘤缓解,1年总生存率及无进展生存率分别为88%和60%(司妥昔单抗的随机对照试验中1年总生存率及无进展生存率分别为100%和60%);在不良反应方面,肺部感染致死1 例,3 级及3级以上不良反应出现皮疹1 例,总体治疗安全有效,为无法获得IL-6靶向治疗的初治患者提供了治疗新思路[33-34]。另外,对于非重型患者,2018年的治疗共识推荐在IL-6 靶向治疗及利妥昔单抗治疗均失败后,也可使用免疫调节药物进行治疗[7]。

2.3 TAFRO综合征的治疗

日本1 项25 例TAFRO 综合征患者的队列研究中,23 例患者一线治疗选择了糖皮质激素,其中47.8%(11/23)患者对糖皮质激素治疗反应良好,难治性患者可能需要联合其他治疗,3例患者死亡(2例疾病进展和1例败血症)[16]。也有其他专家提出将足量糖皮质激素作为TAFRO 综合征患者的一线治疗,疾病危急的患者可选择激素冲击治疗[35]。根据2018年的治疗共识,建议TAFRO综合征患者同其他iMCD患者一样,先进行疾病严重度评估,进而决定治疗方案;一线治疗方案仍可选择IL-6 靶向治疗联合或不联合糖皮质激素[7]。根据既往研究,环孢素A可作为TAFRO综合征患者在IL-6靶向治疗失败后的二线方案,有助于改善难治性腹水及血小板减少的情况[21,36-37]。由于TAFRO 综合征患者中IL-6升高水平不突出[22],蛋白质谱与其他iMCD 患者也不同[38],更多的发病机制亟需进一步探索。

3 结语

iMCD 为一类异质性很强、预后较差的罕见病。近些年,iMCD的研究进展迅速,有全新的诊断标准和治疗共识,为后续病因及临床研究提供了基础。对国内医生而言,在结合国外专家意见的基础上,可根据实际情况为患者选择经济且有效的治疗方案。