雷达干扰效果评估与协同干扰策略分配算法研究

谯 梁,杨 帅,王 鑫,陈 飞

(1.中国航天科工集团有限公司科研部,北京 100089; 2.中国航天科工集团8511研究所,江苏 南京 210007)

0 引言

随着现代雷达性能的不断提高,尤其是组网雷达在工作频段、工作体制、布站协同等方面全面加强了雷达对目标的探测、跟踪、引导能力,这对雷达对抗提出了新的挑战[1]。面对组网雷达的威胁,由于干扰机波束宽度的限制,尤其是在雷达烧穿距离到干扰机距离雷达几十千米范围内,雷达网的布站导致一部干扰机无法干扰到所有的雷达,从而使目标暴露在敌方雷达中[2]。因此,对应组网雷达的概念,现代雷达对抗提出了协同干扰的概念,而如何有效地使用协同干扰编队中的干扰机使目标暴露的概率大大降低是协同干扰的重中之重,而协同干扰策略分配又是其中最重要的部分。

干扰评估准则是指导干扰效果评估指标的原则,它从理论上推导了干扰效果指标与雷达参数之间的联系,在众多的评估准则中选取信息准则作为本文总纲领,指导干扰效果评估指标的选取;雷达干扰效果评估是建立在雷达干扰效果评估指标上的,也就是说干扰效果指标是干扰效果评估的重要依据,只有正确的干扰评估指标才能反映雷达在被干扰前、后的工作状态差异,该指标也是用来评价干扰有效程度的重要指标,以此指标为基础通过分配算法得到相对合理的分配策略。

协同干扰策略制定过程通常是分选后的一个重要过程,它是在干扰主机与各分机侦察得到各方位向的雷达信号后,通过通信分选得到雷达网中各雷达信息并对其威胁评估、干扰。而传统的分配算法,如动态规划法[3]、0-1规划算法[4]等不具有实时性,因此,将遗传算法引入到策略制定中,并针对其收敛性等方面进行改进,使得算法具有收敛速度快的优点,又不易陷入到局部最优解中。

1 干扰评估准则

雷达干扰效果评估最主要的作用是判断干扰的有效程度。在正确获取干扰有效程度的过程中需要建立相应的数学模型,该模型的有效性及合理性需要相应的干扰效果评估指标进行表征,干扰效果评估指标的选取需要遵照一定的原则,即干扰评估准则。现阶段,干扰评估准则被具体化成了很多不同准则,但是还没有一个公认的评估准则用于指导干扰效果指标的选取。根据雷达干扰效果指标的不同类型,可以将干扰效果评估指标根据对雷达及其附属装备的杀伤性质(软杀伤和硬杀伤)分为两种最基本的评估准则:信息准则与战术应用准则[2]。

由于本文中只涉及到对雷达工作性能的影响,因此选择信息准则为干扰效果评估指标,定量地表征干扰对雷达工作性能的影响程度。在雷达对抗领域中,众多学者根据产生干扰的原理、干扰雷达的机理又将上述两种评估准则具体化为多种不同的评估准则,如信息和接收信息量准则、功率准则等等。

1.1 信息和接收信息量准则

信息与信息接收量准则是源自通信领域的概念。雷达在本质上就是获取一些关于目标的信息的装置,只是雷达是自己产生信号并通过接收、处理该信号来获取目标信息的,但是信号本身就携带信息,所以,信息接收量也可以用于雷达对抗领域中。

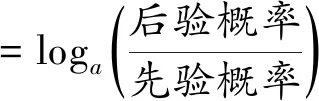

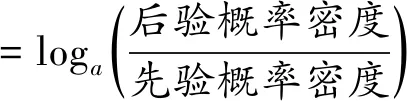

离散型随机变量与连续型随机变量的接收信息量定义为:

(1)

(2)

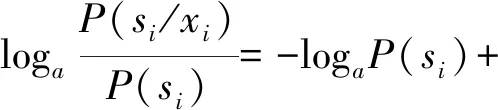

根据式(1),雷达在离散信息源中所能获取到的关于目标的信息量为:

logaP(si/xi)

(3)

式中,P(si/xi)表示雷达在接收到信号xi之后能够确定雷达得到的信号,就是目标si的目标回波或者目标存在的后验概率;P(si)表示在未接收到信号xi前雷达了解到的关于目标存在的先验概率。如果雷达接收到的信号之间是独立不相关的,那么假设接收到的n个信号的总的接收信息量可以表示n个信号接收信息量之和,可表示为:

(4)

离散信号的平均信息接收量为:

(5)

应用概率乘法公式以及去概率公式可以得到其展开式为:

(6)

式(1)~(6)表示可以用接收信息量准则评价雷达信号。

1.2 干扰效果指标与信息和信息接收量之间的关系

雷达在对目标探测与跟踪的过程中,涉及到对目标的检测概率以及目标三维坐标之间的参数估计问题,下面就从这两方面分析干扰效果与评估准则之间的联系。

1.2.1 检测概率与接收信息量

雷达在检测目标的过程中主要是根据在某一时段内的雷达接收到的信号来判断目标是否存在,通常是用检测概率来表示当目标存在时,雷达在当前接收到的信号序列下判断目标存在的概率;而当目标不存在时,雷达判定目标存在的概率称为虚警概率;与检测概率相对应,当目标存在时,雷达判定目标不存在的概率为漏警概率[5]。

雷达对目标的检测一般是应用检测与估计的相关理论来判断目标存在的有无。目标检测与估计理论在此不再做详细的推导。

假设雷达在有无目标时的似然比检测表示为:

(7)

在雷达领域中,通常用平均信息量来表示似然比。雷达在有、无目标存在时所有获取的平均信息量之差为:

logal(x)=H(S,X)-H(0,X)

(8)

式中,l(x)表示似然比,H(0,X)表示在没有目标存在时雷达接收机接收到的平均信息量,H(S,X)表示在有目标存在时雷达接收机接收到的平均信息量。

将式(8)还原表示为:

l(x)=aH(S,X)-H(0,X)

(9)

根据似然比检测与检测概率之间的关系,可以得到检测概率与平均信息量之差之间的联系,可表示为

Pd=aH(S,X)-H(0,X)Pfa

(10)

式(10)即表示了检测概率与信息接收量之间的联系。

1.2.2 参数估计与接收信息量

与目标检测的原理类似,参数估计也是在有、无目标存在时根据雷达接收机的机内噪声对参数估计的影响来确定目标的相关参数的。根据相关参数的估计可以得到,参数估计与信息接收量之间的关系为:

(11)

式中,θ表示需要估计的参数,P(x)表示测试量的概率密度函数,σ表示参数测量误差。

2 干扰效果评估指标:检测概率

在较远距离时,雷达网以发现目标是否存在为主要作战任务,只有在雷达网发现目标之后,才会依次转入定位、跟踪以及火力引导等阶段,因此,以发现概率作为搜索阶段协同干扰效果评估准则对干扰资源进行分配[6]。

根据雷达方程和干扰方程可知:

(12)

雷达的信干比为:

(13)

式中,雷达目标回波功率为Prs;雷达接收机接收到的干扰信号功率为Prj;Pt和Pj分别表示雷达发射机和干扰发射机发射的雷达信号功率和干扰信号功率;Gt和Gj分别表示雷达接收机和干扰机的接收天线增益;σ表示目标的平均散射面积;λ表示雷达发射射频信号的波长;Rt表示雷达与目标之间的空间距离;Rj表示干扰机与雷达之间的空间距离。

雷达对目标的检测概率可以利用下式进行近似运算:

(14)

利用式(12)可以计算得到雷达在无干扰时的信噪比,利用式(13)可得到雷达距目标为Rt以及距干扰机为Rj时的信干比,并将之代入式(14),可以得到无、有干扰时的检测概率分别为Pd、Pdj。单部雷达的目标函数定义为:

Ed=|Pd-Pdj|/Pd

(15)

组网雷达融合发现概率为:

(16)

式中,D为融合中心产生的系统判决向量。

根据式(15),可知Ed的值越大,雷达检测概率降低得越快,干扰效果越好。

将式(16)代入式(15)即可得到组网雷达检测概率在搜索阶段雷达网的目标函数值。

ED=|PD-PDj|/PD

(17)

仿真分析:干扰机从坐标为(200,300,10)处向目标做匀速直线运动,攻击目标坐标为原点(0,0,0)。将攻击航迹由远及近均匀划分为100个采样点,每个采样点代表该点需要重新进行干扰策略分配。雷达与干扰机参数设置:雷达的发射功率Pt=630 kW,发射和接收天线增益Gt=40 dB,虚警概率Pfa=1×10-6,雷达信号的频率为6 GHz,目标截面积σ=10 m2,干扰机发射功率Pt=100 W,干扰机天线增益Gj=20 dB。4部雷达的参数除坐标位置不同之外,其余全部相同。4部雷达与雷达网的检测概率如图1、图2所示。

图1 无干扰时雷达网的检测概率

图2 存在干扰时雷达网的检测概率

从图1可以看出,雷达网中各雷达的参数尽管都是相同的,但是由于雷达在空间中的站址不同,所以在同一采样点上各雷达接收到的信号信噪比是不同的,从而导致在同一采样点上对目标的检测概率也是不同的;除此之外,还可以分析得到,4部雷达通过组网对目标的检测概率相对于单部雷达是有上升的。

从图2中可观察得到,在有干扰信号存在时,由于雷达接收到的目标回波信号质量变差,信号中往往夹杂着大量的干扰信号,所以在不同距离上的检测概率与无干扰时有很大不同。对比图1和图2可以发现,无干扰时雷达完全可以发现目标的距离为采样点60,干扰后则为采样点82左右,以干扰机与目标之间的距离作为衡量,可以算出检测概率下降了50%左右。上述仿真分析证明了将检测概率作为衡量干扰效果的有效性。

3 干扰策略分配算法

3.1 干扰策略分配模型

干扰策略分配算法不仅关注对现有干扰资源的分配,还要关注对干扰样式的分配,其分配模型如图3所示。

图3 策略分配算法模型

分配过程为:假设整个干扰系统有N个干扰资源,接收到M个威胁目标。首先将接收到的M个威胁目标的参数代入威胁等级威胁模型公式,对每个目标的威胁等级进行判定求值,按照威胁等级由高到低的顺序,在干扰分配过程中将资源向对目标威胁程度最大的雷达倾斜,其次才是将剩余资源分配给相对威胁较小的雷达,直到所有的干扰资源分配完毕。

为便于学生理解数据结构的算法,将算法结果可视化,输出直观的图像。以构建二叉树输出二叉树的图像为例,无须思考在命令行中输出图像的坐标位置,层次遍历输出描述二叉树的DOT文件,在Graphviz软件中查看二叉树图像结果。

3.2 干扰分配算法

实质上动态规划算法是按照一定规则对所有可能的干扰分配采用穷举法算出各种分配下的干扰效果,但是随着雷达网的雷达数量以及干扰机数量的增大,该算法会出现计算量爆炸的问题。以空间中4部干扰机干扰4部雷达为例,在不考虑干扰样式的情况下,采用一对一的雷达资源分配时,需要分配的策略才188种,而考虑一部干扰机最多可干扰两部雷达的情况,干扰资源分配所需要考虑的情况多达1296种,是一对一干扰的7倍之多;如果每部干扰机有三种干扰样式需要进行分配,将这种情况再考虑进去,则需要分配的策略可高达104976种。假设仍然采用动态规划算法对资源分配进行计算,将不具有实时性,而且分配的过程极其繁复。因此,将智能优化算法引入到资源分配中,一方面,可以更快地找到最优的分配策略,另一方面也可以将整个分配问题简单化。

3.2.1 遗传算法

遗传算法(GA) 将自然选择中的“交叉”和“变异”两种基本概念作为算法的核心。GA算法在很多领域中都有应用,在干扰策略分配过程中,GA算法能够运用其强大的寻优能力得到最优的策略分配,提高干扰机的利用效率。

遗传算法中根据适应度大小按照“优胜劣汰、适者生存”的原则选出个体,借助遗传学中的遗传算子对个体进行组合交叉、变异等操作得到新的种群[4-6]。相比于上一代种群,新种群遗传了具有较强适应度个体的基因,因此,新种群的适应能力更强,从而向全局最优解逐渐靠近,最终寻求到全局最优解。

遗传算法应用于干扰资源分配的具体流程为:

1)随机产生初代种群干扰分配策略,并对分配策略进行二进制编码;

2)用轮盘赌策略确定种群中个体分配策略的目标函数值,并对此值进行适应度评价,判断是否是最优分配策略,如果是,则结束迭代,输出最优解,如果不是,则继续步骤3);

3)根据每个个体的适应度大小选择种群中相对最优的个体;

5)随机产生个体中需要变异的编码基因的位置,对二进制的基因编码来说,变异操作即将需要变异的基因取反,即将0变成1、1变成0;

6)对经过交叉、变异操作之后产生的新种群返回步骤2)。

3.2.2 遗传算法的改进

遗传算法中交叉和变异概率是影响算法收敛的重要因素。基本遗传算法中交叉和变异的概率是一定的,本文中,根据每一代种群中最优适应度和平均适应度,做自适应的交叉和变异概率,提高迭代过程中寻优的能力,该改进算法可以避免过早地陷入到局部最优解从而影响算法的性能。

1)选择操作的改进

选择操作是采用“优胜劣汰”的原则挑选个体,这些个体都是该种群中对求解问题的相对最优解,将之作为下一代种群需要交叉、变异的父代和母代,进行下一步操作。传统算法中种群最优个体也是要经过交叉、变异,将种群中具有良好适应能力的基因编码破坏,参与到下一代种群的迭代中。本文中将最优个体的基因组成保留,使之不参与到后续的交叉、变异中去。基本遗传算法中是随机选择个体,而改进的操作算法中是将具有较高适应度的个体挑选出来进行交叉变异。选择操作的改进有助于留下最优的个体,而不是完全随机地选择个体交叉、变异,通过这些最优个体的不断竞争留下种群中的最优个体,保证每个种群中的个体都是适应度比较好的。

2)交叉操作的改进

交叉操作的染色体选取与交叉概率有关,基本遗传算法的交叉概率是一定的,如果算法的交叉概率过大,适应度较好的个体容易被交叉,使得整个算法不容易收敛;交叉概率如果太小,种群中个体的多样性又无法得到保证。因此,本文中为了平衡算法的收敛性以及初期种群个体的多样性,采用自适应的交叉概率,公式如式(18)所示:

if(f>favg)

Pe=(Pemax-Pemin)/(1+exp(A(1-

2(fmax-f)/(fmax-fmin))))

else

Pe=Pmin

(18)

式中,favg表示种群个体的平均适应度,fmax、fmin表示种群中最大、最小的适应度,Pemax、Pemin分别表示最大、最小的交叉概率,f表示种群中需要进行交叉的个体的适应度。A表示调整系数。

3)变异操作的改进

在算法初期,由于种群中个体的差异都比较大,在这个阶段如果进行局部精确搜索,会导致收敛速度过慢,所以应该采用较低的变异概率;而在算法后期,种群中的优秀个体逐渐趋同,应该增大变异概率,使在当前的个体中进行精确的局部搜索,有助于算法的快速收敛。文中变异概率采用式(19)确定:

if(f>favg)

Pm=(Pmmax-Pmmin)/(1+exp(A(1-2(fmax-f)/(fmax-fmin))))

else

Pm=Pmmin

(19)

式中,Pmmax、Pmmin分别表示最大、最小的变异概率。

4 仿真分析

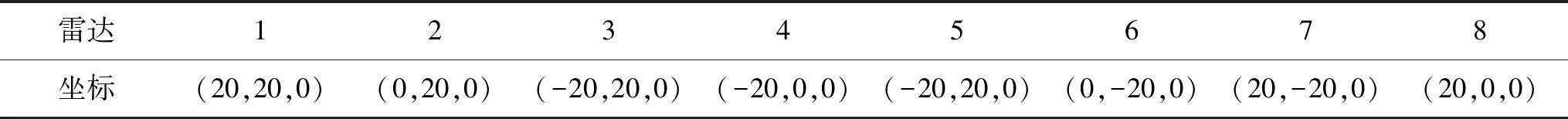

假设在某一战场区域,雷达网由N=8部雷达组成,干扰机编队由M=4部组成,用于保护突防飞机不被发现。雷达网的布站为方形布站,雷达、目标、干扰机编队的位置及其航迹如表1、图4所示。

表1 雷达位置信息 km

图4 目标攻击航迹

干扰机侦察分选得到雷达网中各部雷达的脉宽、带宽等信息,如表2所示。

表2 雷达信息

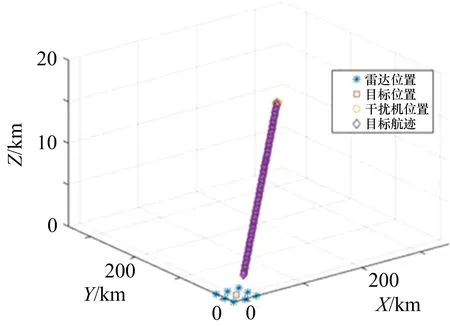

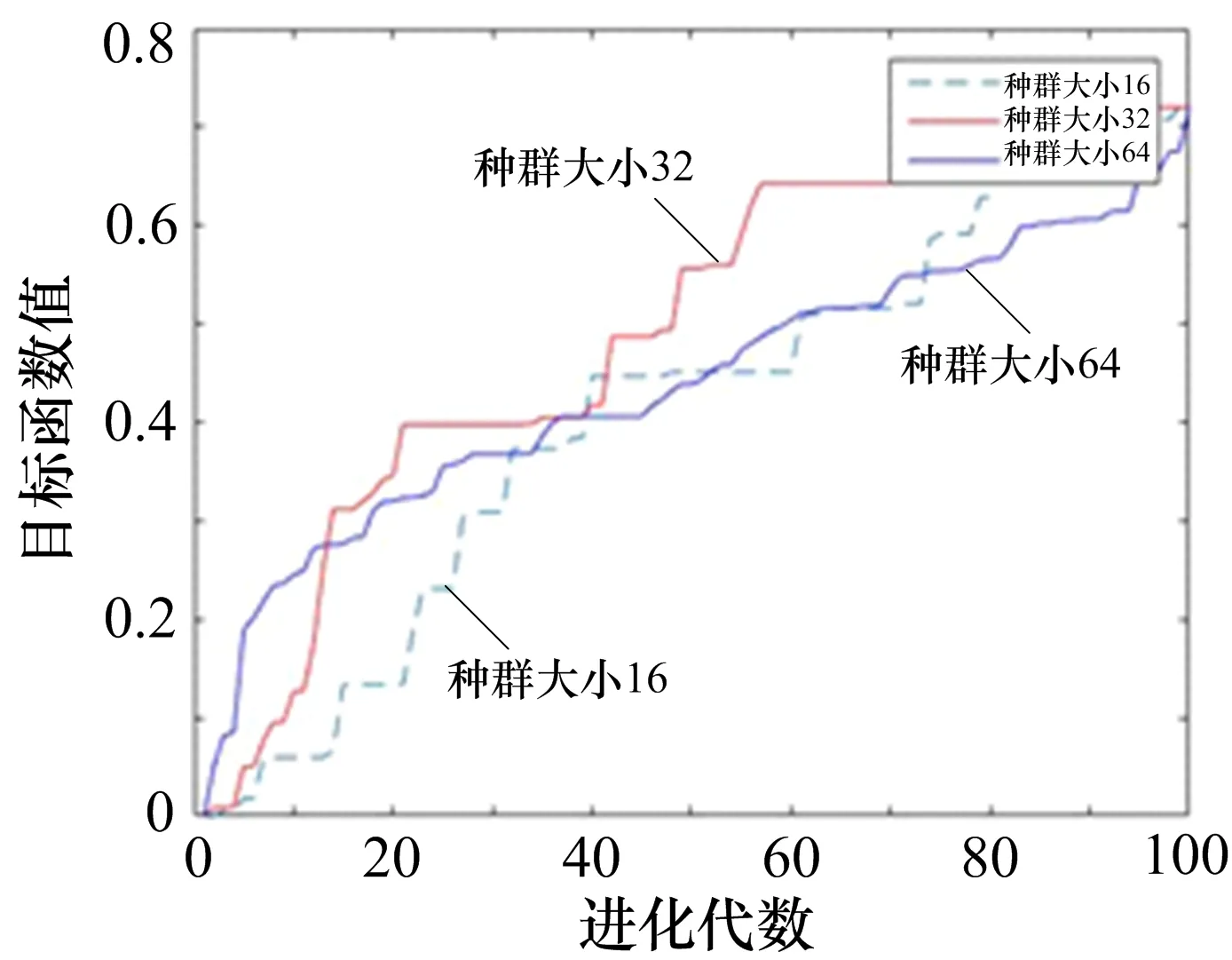

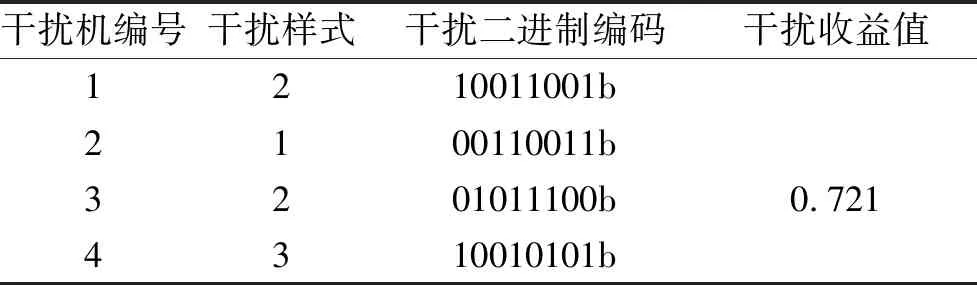

从图5、图6可以看出,改进后的遗传算法在寻优性能上有明显的优化,未改进前在迭代100次之后无论种群大小为多少,算法都未能收敛,而改进后种群的收敛性都得到了保证,同时对比图5和图6还可以看出,改进前后的收敛速度明显不同,这说明改进后的遗传算法能够同时保证收敛速度和收敛效果。在对遗传算法进行100带迭代后,遗传算法最终收敛于0.721左右,这说明干扰后,雷达对目标的发现概率下降了72.1%,协同干扰对雷达网的干扰十分有效。最优分配矩阵如表3和表4所示。

图5 基本遗传算法

图6 改进遗传算法

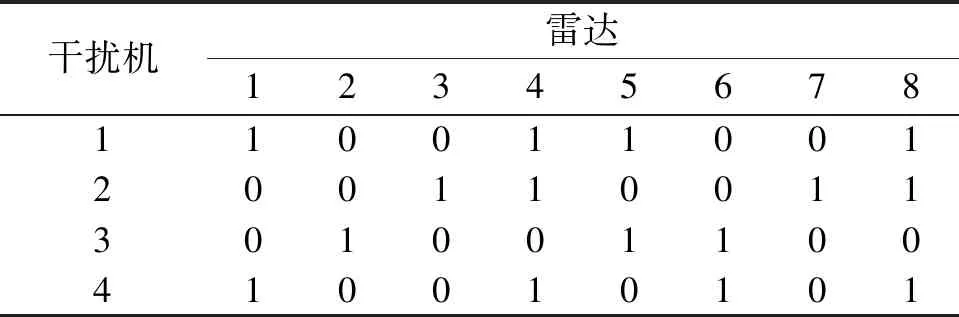

表3 最优分配矩阵

表4 最优干扰样式分配

表3中,0代表干扰机不对雷达进行干扰,1代表该干扰机对该雷达进行干扰。表4中,干扰样式一栏中1、2、3分别代表压制、欺骗和灵巧噪声干扰。由表4可以看出,在干扰对象的分配上雷达4的分配的资源最多,雷达8其次,而雷达7由于判断其在搜索阶段的威胁程度最低,没有对其进行任何干扰。在资源分配过程中,约束条件为每部干扰机最多只能同时干扰4部雷达,最终分配结果是满足资源分配的约束条件的。

5 结束语

本文首先根据动态规划算法,对协同干扰资源分配算法中存在的缺陷进行了分析,研究了协同干扰资源分配模型,并且按照雷达参数对雷达的干扰样式进行分配;其次,针对传统分配算法存在的计算量问题,将遗传算法以及粒子群算法应用于策略分配中,改进了上述两种算法,针对遗传算法的交叉和变异概率做了改进,使得智能算法在策略分配中具备了快的收敛速度,避免了陷入局部最优解;最后,对空间场景进行了仿真,通过对算法的分析,可以提高干扰机的利用率,改进后的两种智能算法都能使目标函数收敛,并且将之应用在不同阶段的策略分配中,模拟雷达任务切换,可以提高干扰机的利用率,而且每次都能够寻找到最优的分配策略。