雷达有源干扰信号监测方法研究

赵严冰,张新立

(中国人民解放军91336部队,河北 秦皇岛 066326)

0 引言

贴近实战,构设复杂逼真、分层分级、可调可控的电磁环境是试验训练的核心要求。目前在构设雷达装备试验训练电磁环境中,雷达有源干扰环境是重点内容,但是由于缺乏针对性、相关性、实效性的雷达干扰环境有感监测手段[1],不能对特定信号的状态进行监视和测量,无法获得特定信号的特征参量,不能支撑构建环境和预测环境的等效性评价,导致在雷达装备抗干扰评估上难以准确界定外界干扰环境对雷达的影响程度和影响机理,甚至在问题溯源上,难以清晰判定是干扰所为、还是雷达固有缺陷所致,严重影响了试验鉴定和训练考评的科学性和权威性。

本文在分析试验训练任务详细需求的基础上,提出了一种用于岸基、舰载雷达的合作式有源干扰监测方法,该方法可有效获取基于受体有感干扰环境的功率、频率、时间和特征参数,并进行了典型配置条件的应用验证。

1 雷达有源干扰信号监测的需求分析

电磁环境监测是为了感知掌握电磁环境的状态,采用与构建电磁环境的信号特性相适应的监测设备、监测技术及方法,对各种或特定信号的状态进行监视和测量的过程[2]。实现复杂电磁环境构设的适应性和实效性,很重要一个环节就是电磁环境的动态精确感知。雷达有源干扰环境监测作为电磁环境监测的重要内容,就是要在雷达试验训练任务中准确掌握特定雷达装备所面临有源干扰电磁环境在时域、空域、频域和能域的特征和参数范围。与雷达辐射源信号环境监测不同,雷达有源干扰环境监测不适用宽开方式的“盲侦盲测”,这也是由雷达有源干扰信号的特点决定的,很重要的就是雷达有源干扰信号与雷达辐射源信号具有明显的不同:

1)它只作用于特定的对象,信号样式与干扰对象匹配;

2)在信号特征上,具有一定的随机性,既有连续信号,也有脉冲信号,既有窄带信号,也有宽带信号;

3)干扰信号在时间、空间、能量上是不断变化的,具有一定的人为因素;

4)对于特定的受体对象,干扰信号常常与目标回波信号、杂波信号混合在一起。

因此,根据雷达试验训练任务需求,宜采用基于受体的有源干扰环境有感监测方法,就是按照面向对象的思想,从受体装备角度出发,对不同类型、不同来源的干扰信号进行实时监测,以检验电磁环境对雷达的敏感区域和雷达相关抗干扰性能指标。这就需要实时采集特定雷达等效天线口面处的干扰信号,并对干扰信号进行录取分析。雷达有源干扰信号监测存在一些难点问题和特殊需求。

首先,雷达有源干扰信号监测面临一些工程技术的难点问题:

1)采集雷达有源干扰信号,需要架设在被干扰雷达的较近位置,在采集干扰信号的过程中,也会受到雷达近场大功率发射信号的影响,以及其非设定干扰信号的影响,需要对信号进行屏蔽对消处理[3];

2)需要采集的雷达有源干扰信号可能来自于多个方向,特别是在平台相对运动时,需要对干扰接收进行针对调整,实现干扰方向的动态对准,并且可以多方向接收;

3)采集雷达有源干扰信号,不可避免地会混合各类其它信号,特别是在进行烧穿距离试验时,目标信号与干扰信号的功率大,需要进行控制与隔离。

另外,雷达有源干扰信号监测具有一些特殊的功能需求:

1)为了适应不同环境条件、不同频段的监测需求,应具备便携式、可组合、模块化、仪器化的能力;

2)信号监测需要对到达被干扰雷达天线口面处的干扰信号进行测量和等效计算,对干扰参数和干扰样式等进行鉴别。

于是,卡夫卡这样决绝地在日记中表示:“要不顾一切地、不惜任何代价地来写作,这是我为生存而进行的战斗。”[11]536“我写作,所以我存在”。“在我身上最容易看得出一种朝着写作的集中。当我的肌体中清楚地显示出写作是本质中最有效的方向时,一切都朝它涌去,撇下了获得性生活、吃、喝、哲学思考,尤其是音乐的快乐的一切能力。我在所有这些方面都萎缩了。”[11]536

鉴于雷达有源干扰信号监测的需求和特点,需要在信号采集、信号选择、参数测量、特征提取和特征分析等方面进行方法和技术的创新。

2 监测系统设计

针对雷达有源干扰信号监测的需求,监测系统总体设计主要考虑以下三个基本原则:

1)雷达有源干扰监测应是一种“基于受体”的有感环境监测,雷达有源干扰信号具有很强的对象匹配性,监测布局需要就近伴随被干扰对象,并结合被干扰对象的实际感知情况进行分析测量;

2)雷达有源干扰监测应是一种“旁立式”的客观监测,以第三方监测的方式为雷达干扰环境构设以及干扰效果评判提供客观证据;

3)雷达有源干扰监测应是一种“合作式”的监测,充分利用试验训练中的合作信息,基于先验知识开展精确监测,基于实时协同,开展动态监测。

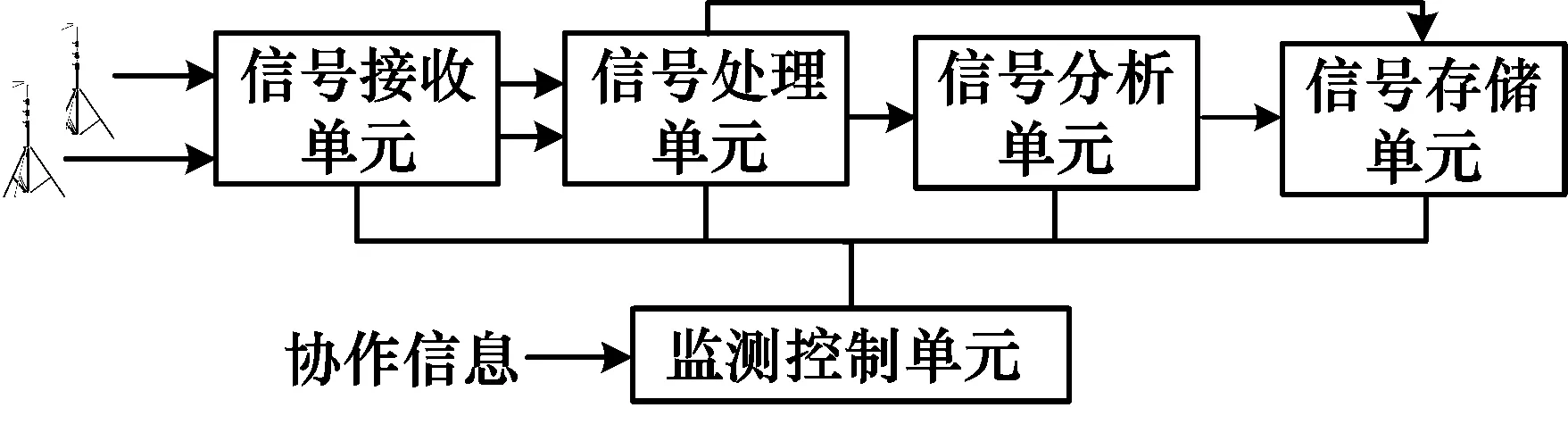

监测系统组成配置原理图如图1所示。

图1 监测系统组成原理图

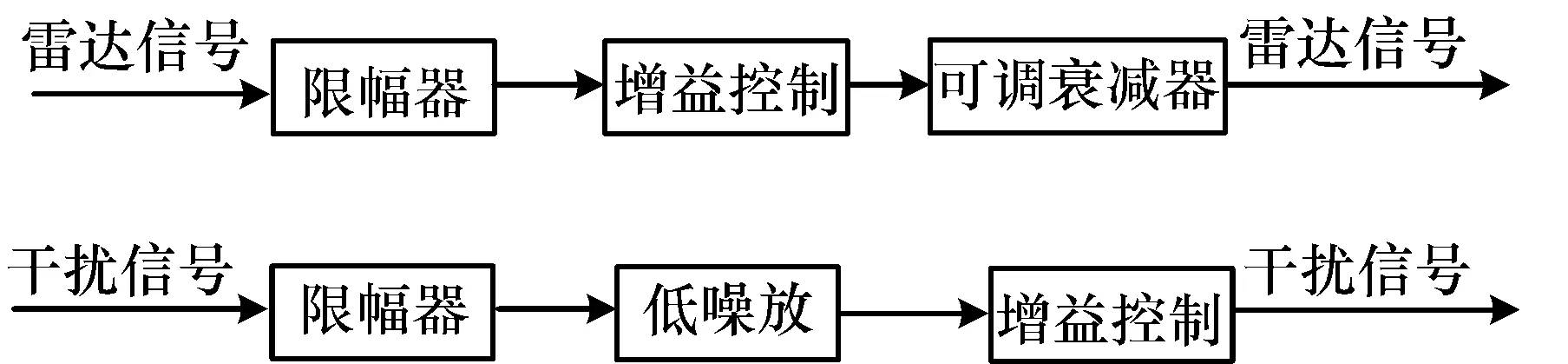

信号接收单元微波前端采用便携式、组合双路设计,如图2所示。

图2 信号接收单元的双路设计原理图

图3 干扰信号采集时序图

信号处理单元采用前宽后窄方案,干扰通过多级变频接收转化为统一中频,为了满足宽带噪声的采集,采用高中频方案,干扰信号经过可变带宽高速采样转化为数字IQ信号,干扰信号的采集需要接收采集控制信号以及内部的触发逻辑实现。数字IQ数据一路通过光纤输出给信号存储单元,在输出时,亦采用触发方式,只记录非雷达发射周期内的信号,并且在每次触发之间的数据帧中添加时间戳,以表明连续数据帧之间的时间关系,另外一路输出给信号分析单元。

信号分析单元用于信号的时频分析,包括脉冲干扰和噪声干扰判别、噪声干扰带宽估计、干扰信号的信道化测量、干扰信号的频谱分析和干扰特征参数估计等。

信号存储模块用于高速数字信号的实时存储,存储功能有助于对干扰信号进行离线精细分析,从而满足特定应用环境下对影响明显的干扰信号进行深度分析和数据回放。

监视控制模块用于资源管理和控制,采用嵌入式远程控制模式,完成时间统一、信号采集存储和测量控制等,包括干扰监测模式选择,监测参数配置、显示窗口设置和状态显示等,完成接收外部合作信息(时间、位置、状态变化),进行动态的闭环控制。

监测系统在具体应用时,需要充分利用试验训练任务的先验信息。即在任务前,先测量获得雷达的基本信息和雷达周围环境的基础信息,比如雷达脉冲信号近场电平、脉宽和周期,然后根据这些先验信息计算触发电平、预触发时长度以及采集时长。对干扰功率、目标回波功率进行预先计算,对雷达附近的电磁环境进行采集分析,剥离自扰、互扰信号对雷达的影响,合理设置接收门限和频率范围;在任务中,根据任务的推进情况,结合预设方案优化监测模式和参数;任务结束后,与雷达记录的数据进行比对筛选。具体应用模式包括实时感知模式和分析回放模式。实时感知模式支撑对抗双方的效果评判,重点是干扰有无,干扰的频率、功率,并能够对干扰样式进行初步评判。分析回放模式主要是对雷达干扰环境构设情况进行整体评估,结合采集到的其它信息数据,进行考核评估,重点是干扰的频率、功率的精确测量,干扰样式分析识别,干扰信号品质的比对等[4]。

监测系统的关键技术重点是宽带采集技术和干扰信号测量分析技术。为了适应不同频段雷达有源干扰信号监测的需求,需要综合考虑工作带宽、瞬时带宽、采样频率和数据抽取率等的组合关系,保证宽带信号的采集和测量要求,系统采用直接射频采样和可变带宽中频采样方法,结合可编程数字滤波技术来实现干扰信号近似无损采集[5]。干扰信号监测需要结合一些先验知识,如雷达的波形参数,其次是对各类干扰进行预先分析和测量,分析各类干扰信号在时域、频域、时频域、空时域和其它变换域上的特征参数,建立特征参数集,提取不同干扰样式之间的细微特征区别,并建立模版库,实现干扰样式准确识别。

3 监测方法验证

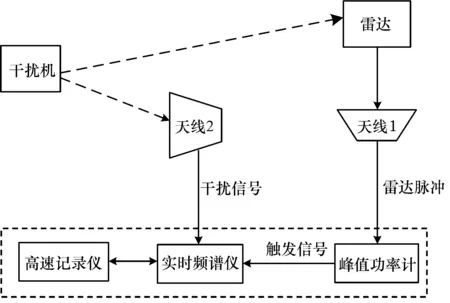

为了验证监测方法的技术可行性,为样机研制提供参考,笔者基于现有的条件搭建了验证环境,并进行试验验证,如图4所示。

图4 试验验证配置图

试验验证基本原理如下:设置功率计触发输出电平为A1,雷达脉冲信号进入功率计后,如果雷达脉冲信号S1高于所设置的触发输出电平A1,则功率计输出触发信号S2,此时信号S2与信号S1具有相同的脉宽和周期,波形比S1滞后t1,高电平为固定值A2。频谱仪为外部触发并设置触发参数,则频谱仪内部生成触发信号S3与信号S1具有相同的脉宽和周期,并且时间同步,设置频谱仪为下降沿触发,工作长度为雷达脉冲信号的周期与脉宽的差值,则会生成频谱仪内部采集控制信号S4,所频谱仪采集的信号即为所需信号。频谱仪可以通过远程控制在瞬态模式下进行频域、时域等测量分析[6],产生的中频信号送往高速记录仪,导入计算机内利用其它工作软件进行时频分析、精细测量和干扰识别等。

试验验证的基本步骤为:

l)雷达正常开机观测目标,监测验证系统开机,获取初始化参数;

2)干扰模拟器产生不同类型的干扰信号,实时对雷达进行干扰;

3)雷达接收干扰信号,进行各种抗干扰操作,监测验证系统接收干扰信号并进行分析;

4)对记录数据进行分析计算。

试验验证过程中,干扰模拟器分别产生了窄带瞄准、宽带阻塞、扫频干扰、闪烁噪声、杂乱脉冲等类型的干扰信号。扫频干扰测试结果如图5所示。通过验证表明:监测方法的技术路线是可行的,同时需要重点完善干扰信号的采集功能,一是需要建立比较完善的触发机制,包括触发延时和预触发的设置,以便能够灵活调整信号的采集位置。二是需要建立两级的保护措施,对雷达发射信号需要事先采集,得出功率-时间变化曲线,然后根据功率变化情况调整参数,得出合适的触发电平。干扰信号实时采集时也需要进行保护,通过开关矩阵进行信号的调整,确保干扰信号的大动态接收。

图5 扫频干扰测试结果

4 结束语

雷达有源干扰信号监测对于准确把握雷达装备实际的干扰环境,准确评估有源干扰对雷达系统的影响,准确使用各种抗干扰措施具有重要的意义和作用[7]。本文针对雷达抗干扰试验训练中有源干扰信号动态实时监测需求,提出了一种“基于受体”的“协作式”有感环境监测方法,设计了监测系统的技术方案,搭建了验证系统,测试验证了监测系统的可行性,并提出了监测方法改进建议,可为后续的工程实践提供方案依据。