加里曼丹岛广阔深邃的地底洞天

尼尔· 谢伊

黄昏时分,一群蝙蝠散入鹿洞周围的热带雨林中猎食。鹿洞是地球上最大的地下通道之一,洞内有超过200万只蝙蝠。

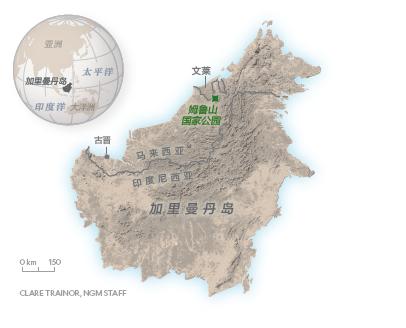

在马来西亚姆鲁山国家公园中心附近,石灰岩尖峰穿透了茂密的植被。厚厚的石灰岩基岩经历数十万年溶蚀所形成的喀斯特地形,暗示着地底下可能存在非凡的洞穴。

暴雨过后,高达120多米的瀑布从鹿洞洞顶倾泻而下。在姆鲁山的某些洞穴内存在大型河流,大雨期间会暴涨成狂野的洪流。

2017年4月的某一天,在酷热难耐的近午时分,两名身材纤瘦的英国洞穴探险家弗兰克和库奇下探进入加里曼丹岛雨林地底深处一个湿滑的坑洞里。

他俩往下爬,经过长年沉积的鸟粪堆,挤过骨白色石柱闪烁的洞廊,一心想创造历史。他们匍匐爬进位于知名的“清水洞”洞穴系统深处的“风洞”,要从那里寻找通往“黑蛇洞”的通道,而黑蛇洞则是“黑蛇—复活节洞穴系统”的一部分。

若是将这两处洞穴系统接通,将会形成一个“超级洞穴系统”,成为地球上最长的地底迷宫之一。他们不断往下钻,在滑溜的岩石上钻孔、钉螺栓来固定登山绳,成功似乎在望。

他们已经知道清水洞绵延226公里,某些洞穴中遍布湍急的激流,而黑蛇—复活节洞穴系统则拥有极其巨大的洞窟,足以轻松容纳一架喷射客机还绰绰有余。换言之,位于马来西亚姆鲁山国家公园底下的这片石灰岩地区,其实布满了世上罕见的几个最广大的洞穴、最宽阔的隧道,以及最令人惊叹的地底洞天。

如果你是那种喜欢爬进潮湿闷热的黑暗之所,只为寻找更多潮湿闷热的黑暗之所的探险家,那么加里曼丹岛就是你的终极梦想乐园。

现在,想象一下在地底的弗兰克和库奇,全身泥巴、开心微笑:很快就能将两个洞穴系统连接成一个巨大完整的洞穴系统了。你没什么兴趣吗?对探洞家来说,这是他们最有兴趣的事了。能做到这种“某某之最”的连结是非常罕见的。地底探索的世界通常鲜为人知,由名为“最长、最大、最深委员会”之类的国际机构负责管理,在这个世界里,此等壮举可是天大的事。

在地底深处的另一个地方,黑蛇洞内部,另一支队伍也正又滑又钻地就位了。他们也带着铁锤和电钻,两支队伍很快就会开始在穴壁岩石上敲打、钻洞,倾听彼此的声响,希望噪音能带领他们找到连结点,让他们名留青史。

我坐在他们上方不远处的大型洞廊里,聆听他们钻壁的声音。这个廊道很原始,几天前才刚被发现,而我是首批进入这里的人。不过,当我坐在那儿——周围石笋高耸、巨型蕈状岩林立,却能听到洞穴里充满了各种声音。在我肘旁有水潺潺流入清澈的水洼,头顶则是成千上万只金丝燕,这种黑色小鸟大半辈子生活在漆黑洞室里,它们啁啾尖叫,利用回声定位飞向以唾液、苔藓和泥土做成的巢。

数十盏闪光灯瞬间照亮了沙捞越洞窟。这是地球上迄今发现的最大洞窟,超过英国温布利球场的两倍还多,也是数以千计只金丝燕的栖息地。

如果说弗兰克和库奇正在我脚下某处地方创造历史,我也听不到。不过没关系。探洞的本质就是秘密,以及为了发现秘密所必须忍受的一切,远非其他任何运动能及。有时候你能做的就只是等待。于是我往后躺,关掉灯光,聆听四周,燕子俯冲而下,离我非常近,我的脸颊甚至能感受到它们的翅膀拍动。

“这里非常刺激。地球上还有哪里可以找到这么多尚未探索的领域?”

安迪.伊维斯脸上绽开灿烂的笑容。接着这位探险队领队又蹙起眉头。“嗯,应该还是有几处啦,比如巴布亚新几内亚。当然,还有海底。但就洞穴探险来说,加里曼丹岛是独一无二的。地表下没有其他像这样的地方。”

伊维斯很有把握地做此宣告。70岁的他仍然结实硬朗,过去50多年来他探索了全世界最偏僻也精采绝伦的地下系统,而且几乎在每一个探洞运动管理组织都工作过,协助决定洞穴纪录的保存方式,以及“最大”、“最深”之类的头衔如何定夺。他也非正式地参与致力于洞穴保护多年,并确保洞穴对热爱它们的探洞者维持开放。不论从什么角度而言,伊维斯都可说是这个地下世界的推广大使。

那是雨林里的一日早晨,伊维斯站在国家公园管理处附近一个研究站的走廊上,准备进入地下。一股闷热的微风自树冠层吹下来,止住了无数昆虫的声响。步道上的蜗牛和青蛙急忙溜回阴暗处,鸟儿则在冉冉升起的热气中尖啸啼鸣。伊维斯穿上黑色跑步紧身裤,这是探洞者在加里曼丹岛这类“热”洞的标准服装,这类洞里面的温度可达摄氏26度。

一位洞穴探险家站在高达150米的鹿洞洞口,看上去就像一个小点。陽光能照入洞穴深处,苔藓、蕨类和藻类因此得以在洞口附近蓬勃生长。地面上的螃蟹、昆虫和细菌则以鸟粪和蝙蝠粪为食。

“信任洞”洞穴系统最初是由地下河流冲刷形成,接着受到大地构造作用力缓慢向上推挤,因此逐渐升高离开水面,也变得干燥了。

“我刚开始探洞的时候,当然没有这样的装备,”伊维斯比画着身上的紧身裤说,“也没有这个。”他举起一顶身经百战的红色安全帽,在上面固定了头灯。“当时,我们基本上都是在黑暗中跌跌撞撞地摸索,完全不知道自己发现的东西有多么巨大。”

1979年,伊维斯跟着一支英国探险队来到加里曼丹岛,他们的任务是研究雨林,并协助刚独立的马来西亚了解新建立的姆鲁山国家公园。探洞在当时还是相对新兴运动。当探险队队长发现这片森林的种种珍宝之中也有巨大洞穴时,才把伊维斯和一个四人小组也一起带来。

伊维斯和他的朋友在家乡英国已经磨练过探洞技巧,而那里的洞穴通常又小又冷。加里曼丹岛的洞穴却几乎完全相反,因此将伊维斯和伙伴们推入了另一个境界。

他们第一次的发现就创下了最大的纪录:这个洞穴叫做“鹿洞”,入口非常大,高近150米,阳光和新鲜空气能深入洞内,在日光和黑暗的交接处,形成一个奇异而美妙的生物栖地。庞大的蝙蝠聚落攀附在洞顶,地上则是一堆堆厚厚的粪便,挤满了蟑螂、螃蟹、虫子和许许多多特化的微生物。

这支英国团队发现,鹿洞绵延近3公里,之后十年内,这里一直是世界上已知最大的洞穴通道。如今,游客可以走入木栈道游览整个洞穴,他们在黄昏时聚在洞口,看着数百万只蝙蝠如烟雾般涌向天空,然后鼓掌惊叹。

超大的鹿洞暗示着地底可能还有更多等待探索之处。在姆鲁山的三个多月里,在附近的本南和柏拉旺部落向导的帮助下,探洞家发现多处可深入该地区古老石灰岩的洞口。

有些洞穴的开口是岩石表面不起眼的裂缝,上面覆盖着灌木丛和树枝。这些洞穴通常位于较高的海拔处,年代久远,相对来说也比较干燥,贯穿了姆鲁山区的中心地带。

其他位于较低海拔处的洞穴就像巨大的雨水沟,是基岩中的庞大孔洞,将雨水导入地下河。这些河流洞穴比较年轻,于数十万年前形成,点缀着美丽的石灰岩构造,栖息着鱼、鸟、蛇、幽灵般苍白的螃蟹,还有数不清的昆虫和蜘蛛云集于此。

1979年,伊维斯和同伴在地下探索了总长大约50公里的通道,这是史无前例的壮举。事隔近40年后,在这个又热又黏的早晨,身穿黑色紧身裤的伊维斯,微笑着回忆往事。

“从来没有探险队一次就探索到那么大的区域,”他说:“而且,你看,我们几乎全程都是站着的。”

说到这里,伊维斯停顿了一下,低头盯着他的紧身裤,然后弯下腰去。他从鞋带上拎起一只水蛭,把它扔进丛林里。

“在那之前,我们都还只是单纯的英国探洞者,”他说:“是姆鲁彻底改变了我们。”

1979年的冒险开启了加里曼丹岛的探洞历史。在那之后,有好几个探洞队伍千里迢迢来到姆鲁,伊维斯本人就带领了其中好几队。2017年,在他的第13趟旅行中,他组了一支由30名探洞者组成的团队,其中包括他的儿子罗伯特和许多姆鲁探洞老手。3月下旬,我打电话到加里曼丹岛西岸的古晋市给伊维斯,他当时正要北上跟团队碰面。

“我们可能会发现大约50公里长的新洞穴通道,”他信心满满地说:“没有人做到过。除了我,我猜。”

两周后,我在姆鲁跟伊维斯会合时,他的信心有所消减。探险队分成三大队。其中两队在雨林的偏远地区寻找新通道,第三队则是“连接小组”,负责研读地图,寻找可能将不同洞穴系统连接起来的地点。

伊维斯说,到目前为止,探索的速度一直很慢,而且那个连接起洞穴的“圣杯”──也就是后来弗兰克和库奇寻找的那个──总是杳然无踪。伊维斯承认感到失望,但他的团队仍然发现了超过10公里长的新通道,而且前方还有更多。

我抵达之后的隔天早晨,跟着伊维斯和一小组人,前往一处名为“幸运洞”的洞穴,别有洞天的“沙捞越洞窟”就在那里。1981年,伊维斯和其他英国探险家沿着一条河流进入一座山的一侧,发现了这里。

这群探洞者朝着上游攀爬、牵引、匍匐前进了数小时之后,抵达一处安静无风、河水没入地面的地方。他们展开卷尺,开始勘查这个阒黑的洞窟,期待很快就会碰到后方壁面。

但是,根本就没有洞壁。因此他们尝试不同的策略,来个大转向,以为会撞到侧边洞壁。他们听见金丝燕在头顶鸣叫,河水在脚下某处汹涌怒吼,但依然不见洞壁的踪影。他们的头灯光线就这样消失在黑暗中。

探洞者全身湿透、满心困惑地走出来。他们要么就是花了好几个小时在兜圈子,要么就是有了惊人的发现。

历经17小时的探索之后,他们自幸运洞中蹒跚而出,全身湿透,满心困惑。他们要么是花了好几个小时在兜圈子,要么就是有了惊人的发现。后来探洞队证明,沙捞越洞窟是地球上已知最大的封闭空间,长达600米,宽435米,高至150米。

我们徒步穿越茂密的雨林走向幸运洞,我问人称“疯子菲尔”的探洞家菲利普﹒罗塞尔,这里若是已经创下那么多记录,为何雄心勃勃的探险家还是要重返此地?他告诉我,洞穴绝不会在第一次探索时就让你看到全部一切。

“你经常会发现前人错过的东西,尤其能让人懵掉的超级大发现。”

“疯子菲尔”接着解释,幸运洞实在太大了,几乎可以肯定里头有新通道,特别是没有人勘测过的洞顶。虽然大家很容易会把洞穴想象成像矿坑那样直直向下倾斜的隧道,但是天然洞穴其实是非线性的,而且会随着岩石的运动、水流的蜿蜒曲折,以及各种浑沌的力量作用而扩大或缩小。

在地下世界,“上”与“下”的概念更微妙,在几百万年的时间里,方向可能会完全颠倒。假设有探洞者正在探索洞穴的下面部分,另一位探洞者可能会尝试往上方探索。而往上正是“瘋子菲尔”的专长。他以攀登别人连试都不敢试的洞壁闻名。他和伊维斯打算爬上沙捞越洞室顶部,寻找那些像隐藏在豪宅天花板里的通道一样、贯穿洞顶的隧道。

我们蜿蜒穿越森林时,下起了雨。雨势愈来愈大愈来愈急,雨声淹没了所有的声音和对话。 一个小时之后,我们抵达幸运洞洞口,一条河从一面石灰岩壁上高处的裂缝中冒出来。我们涉水前进,清澈温暖的河水一开始只到我们的小腿肚,接着涨过了臀部,然后淹到胸口。

洞穴通道逐渐变宽、向前延伸,彷佛火车隧道一般在我们上方展开去。蝙蝠和小鸟在通道里飞进飞出,偶尔闯进头灯光束中,不久河水变得湍急,猛烈冲过尖锐的石灰岩水道,我们只好爬到被水花和鸟粪弄得湿滑的巨石上。

这条路异常惊险,所以在某些地方,先前的探洞者已经用螺栓将绳索固定在洞壁上,以便拉着绳索逆流而上。

走过狂野而湿答答的1600米之后,河水消失,没入地下,沙捞越洞窟将我们吞噬进一片广袤。

即使每盏灯都集中往上照,我们也只能隐约看见巨大洞顶的轮廓。若是把灯照向洞穴后方,根本什么都看不见。不难想象多年以前,伊维斯和朋友如何迷失在这片空无之中。

“如果你看看四周,可能会发现我们以前的脚印,”伊维斯笑着说:“我们那时就像瞎眼的老鼠一样到处跌跌撞撞的。”

很奇怪的是,关于洞穴,你记得的总是它明亮的模样。除了某些角落很昏暗以外,洞壁、石砾和蜘蛛都在光亮之中,清晰可见。照片只会加深这种错觉。事实上,除了摄影师按下快门的那一瞬有光之外,洞穴里几乎伸手不见五指。

我们无法依靠日光来估算时间,就只好以用餐、喝茶、吃巧克力棒来计算时刻。

在宿营地外围, 一群小宝石在灯光下闪闪发光, 那是无数蜘蛛的眼睛,有些蜘蛛跟人手一样大。

疯子菲尔开始在洞窟入口附近的壁面上钻孔、钉螺栓,朝洞顶前进。我们其余的人在下面探索,继续前进,深入这个地球上已知最大的封闭空间。

头顶的雨燕叽叽喳喳叫个不停,偶尔会飞下来停在我们胸膛上,待在那儿让我们摸。

到了“晚上”,我们就把铺盖铺在平坦的岩石上,然后拉起绳索晾袜子。洞室潮湿而温暖,彷佛黑暗本身就是湿的,在营地外围,一群小宝石在灯光下闪闪发光,那是无数蜘蛛的眼睛,有些蜘蛛跟我的手掌一样大。

某一“日”,我和疯子菲尔以及一位名叫本的年轻探洞家,沿着洞窟左侧探索,寻找另一个入口。沙捞越洞窟非常大,涵盖许多不同的区块,我们至少爬过六个区域,经过一堆泥泞的松散巨石,进入一座壁面宛如奶酪刨丝器般尖锐的石灰岩迷宫,然后来到一个安静得很诡异的角落,遍地是羽毛和厚厚的鸟粪堆,感觉像是一个洞穴生物─—鸟、蜘蛛、蟋蟀和蜈蚣─—的最终归宿地。

再过去是一处静谧的育婴区,那里非常温暖、闲静,雨燕安心地把蛋下在裸露的地面上。我们一直没找到洞穴的另一个入口,尽管水流和鸟群的声音显示这个入口肯定存在。但我们也只能留给未来的探洞者去发掘了。

最后,伊维斯的团队并未找到更多创纪录的发现。弗兰克和库奇始终未能把清水洞系统和似乎近在咫尺的隔壁洞穴连接起来。不过这次探险还是成功发现了可观的23公里长新通道,并绘制了地图。

离开加里曼丹岛的几周后,我跟回到英国的伊维斯聊了一下。他告诉我,他已经计划重返姆鲁山国家公园,尝试独自连接洞穴。

“我们差点就成功了。”他说。

他让我相信,他探洞的动力并非是想要破纪录,也不是因为这项运动偶尔会让他在某些圈子里小有名气。而是那些洞穴讓他每日都魂牵梦绕。他的子女正是通过他在丛林地下的探险经历真正了解他的。

“我猜目前只有50%的通道被发现,”他说:“你难道不想知道吗?姆鲁是这样一个不可思议的地方,我想知道那下面到底有什么,看看这整个系统是怎么构成的。”

他说,这是此生绝无仅有的洞穴迷宫。

一名朝鹿洞洞顶攀升的探险队队员,悬吊在酷似美国林肯总统侧脸的剪影上方。这个棱角分明的总统侧脸像是石灰岩形成的天然景观,也是这个洞穴系统的众多奇观之一。