乔姆斯基大闹语言天宫

文_张喁

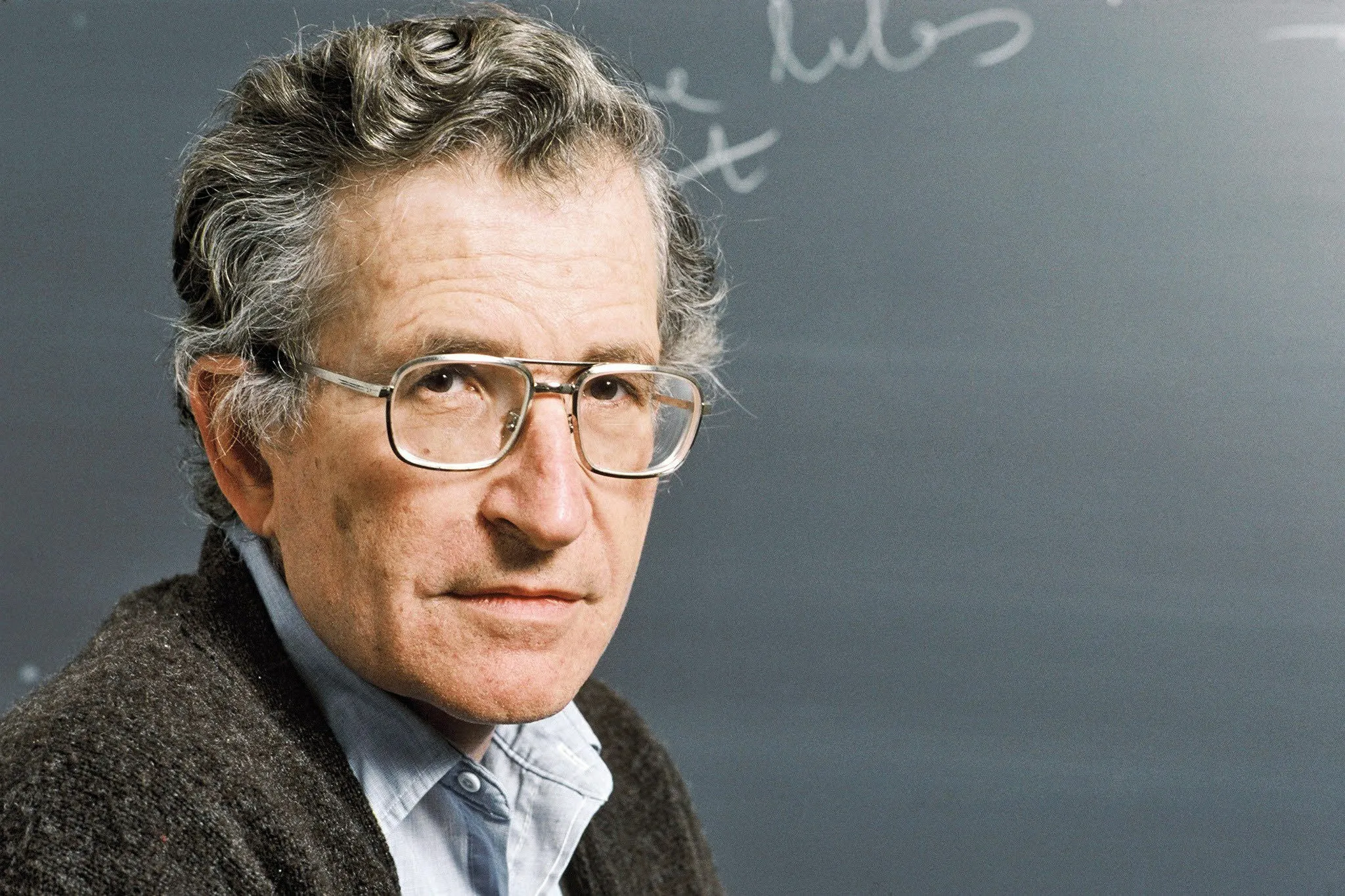

诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky,1928年12月7日—),麻省理工学院荣誉退休教授、现代语言学之父、哲学家、认知学家、逻辑学家、政治评论家……

陌生的著名人物

西方学者在中国的知名度往往呈现很有趣的境况,有的人名气很大,其著作翻译成中文传播甚广,但是没什么人读过或真正读懂他的东西。

以法国新小说作家阿兰•罗布•格里耶为例,有一种说法戏称他在中国是“著名的陌生人”。

另有一种状况,比如本文要介绍的主人公诺姆•乔姆斯基,在中国没什么人知道他,然而在高等教育现代语言学体系里,他是绕不过去的泰斗。他是麻省理工学院语言学和哲学教授,中国读者若听说了他的名字去网络上搜索,会发现他是上世纪乃至本世纪学术著作被引用得最多的当世学者,这可是学术界“靠引用投票”的最高含金量。

而且,他是1928年出生迄今年逾耄耋的老人,曝光率很高,经常上电视指点江山,他批评现任美国总统特朗普是一个“疯子”,被称为美国“最伟大的持不同政见者”。

2010年,82岁高龄的乔姆斯基不远万里来北京大学演讲,并被授予荣誉博士;他的语言学和政论等方面的著作,也早已陆陆续续地被翻译成中文,毕竟他成名得早,其语言学代表作《句法结构》《句法理论的若干问题》早在20世纪五六十年代写就。

值得一提的是,《句法结构》一书发现了语言的深层(逻辑)结构与表层(语法)结构之间的关系,提出了转换生成语法的主要思想,在语言学领域乃至整个哲学社会科学领域都具有革命性影响。转换生成语法理论不仅对语言学和哲学,而且对计算机科学、通讯、翻译技术、心理学、逻辑研究甚至教育理论等都产生了重要影响。人机对译系统,同声传译都得益于此。

他对政治的热情,遍布在著作中。比如《反思肯尼迪王朝:肯尼迪、越南战争和美国的政治文化》《霸权还是生存:美国对全球统治的追求》等书,光看名字,就很对我们中国人的胃口。而作为作者,他当然会荣幸地被我们列为“中国人民的老朋友”。那么,这些加持是否有助于乔姆斯基本人在中国的知名度呢?

我们在国内文艺青年聚居的豆瓣网上查询,乔姆斯基的关注数,不到200人;文章开头提到的阿兰•罗布•格里耶,关注度则是1100多人;即便是靠满嘴美国酒鬼俚语而在文艺青年中悄然流传的诗人布考斯基,也有800多人的关注度。当然了,即便是我们的中小学青年教师,可能以上三人都闻所未闻。而娱乐圈的莱昂纳多•迪卡普里奥,他的关注人数近10万人,知名度是乔姆斯基的500倍。

鉴于乔姆斯基在美国的思想泰斗地位,估计莱昂纳多•迪卡普里奥见了他都要尊敬有加。别说没这个可能,好莱坞电影《青蜂侠》的导演米歇尔•贡德里(豆瓣网关注人数2200多人),就纯粹出于个人的兴趣、尊敬和求知欲,邀请乔姆斯基接受采访,制作成了对话动画纪录片《高个子的男人快乐吗?(Is the man who is tall happy?》,虽然该片并不知名,但具有娱乐和大众文化背景。

乔姆斯基何以在中国成了“陌生的著名人物”呢,本文拟寻找一些原因,以说明一些重大问题。

他的理论太艰深?

乔姆斯基1928年12月7日出生于美国费城。他的父亲是从欧洲到美国的犹太人,一位颇有名望的希伯来语学者。希伯来语是当代犹太人的民族语言,也是现代以色列的官方语言。犹太人散布世界各地,讲着世界各地的语言,但不会讲希伯来语,就不会被当做真正的犹太人。

乔姆斯基以语言学研究作为自己人生事业的开端,可谓家传。和很多现代语言学家一样,他还攻读了理科学位,他在宾夕法尼亚大学读书时,除了语言学,还学习了数学和哲学。乔姆斯基研究语言学,主要以古老的希伯来语和英语为研究脉络,其硕士研究论文,就包括论述现代希伯来口语的内容。

从小乔姆斯基就对政治感兴趣,他声称自己的观点是在“纽约激进犹太人社区”的环境下形成的,倾向于社会主义或无政府主义。宾夕法尼亚大学教授泽里格•哈里斯对乔姆斯基的学业发展起了相当大的影响,但乔姆斯基选择师从于他学习语言学的初衷,却是出于对哈里斯教授政治观点的附和。可以说,是政治把乔姆斯基带进了语言学研究的大门。这就不难理解,在语言学领域成名后的乔姆斯基,常常在政治上说三道四,颇为自如。

据麻省理工学院统计,乔姆斯基是1980 – 1992年间被引用次数最多的在世学者,更是有史以来被引用数第八多的学者。图片为他的部分著作

现在人类使用的、能和计算机沟通的程序语言,都是来自乔姆斯基在1956年提出的“乔姆斯基谱系”

乔姆斯基最初靠语言学获得声誉,并不是一帆风顺。在他攻读学位的二战后的年代,理论语言学是一门尚在发展的深奥学科。了解该学科的人很少,该学科更被认为没什么实际用处,就如同今天的中国,如果别人听说你是学语言学的学生,就会担心你将来的工作。

乔姆斯基的“生成语法理论”奠基著作,一开始都找不到愿意出版的地方,但现在我们知道了,理论语言学由于其自身的价值,和对其他学科的贡献,已被广泛地承认是一门值得研究的科学。该学科的地位,是乔姆斯基奠定的。

话说回来,是由于乔姆斯基从事的语言学理论研究太过艰深,以至于他在中国是小众中的小众吗?从2012年乔姆斯基接受采访中看,不是这个原因。乔姆斯基声称“对理论不感兴趣”,还批评一些著名的哲学家“用多音节的术语,假装自己有一套理论”,这颇有些“打倒反动学术权威”的意味,说明乔姆斯基是个心直口快的人,不是招摇过市的伪大师。

如此说来,乔姆斯基不红,天理难容,但这背后还有别的原因吗?

不识语言真面目,只缘身在语文中

现代教育普及后,文盲减少,大部分人类更具有了听说读写语言文字的能力。语言文字从开始使用,就我们中华文明来说,已有五千年了。一些当初的文字保留了下来,被后世当做文明的证据。

但常被忽略的是,在文字出现之前,人类已经会使用语言了。起初人类只会听说,不会读写,因为读写的对象——文字,还没有发明出来。文字出现后,形成了靠书面文字维系运转的社会,才有了可以传承的文明。但是小孩在识字之前,是只会听说不会读写的。

小孩子会说话后,又相对轻松地学会了识字写字,但到在学校开始学习第二门语言——外语时,就不是一件轻松的事了。问题来了,人类学习母语的能力是从哪里来的,学习外语的无能又是怎样造成的?

大部分人类没有考虑过这个问题就学会了语言甚至语文,少部分人出于学习外语的困难才考虑这个问题。而语言学,甚至被广泛误解为帮助学习语言以及外语的科学方法,至少,善良的学习者们希望它能兼具这种功能吧。

乔姆斯基研究的是每个人都沉浸其中的语言:儿童必须从父母和周围人的话语当中,得出本族语的结构规律——语法规则。因为儿童并不是靠接受大量的语言教育来形成说话能力,父母们往往惊喜地发现孩子突然说出从未教给他们的话,这是一种语言自身的繁殖生成能力。儿童具有这种能力的原因,在于通过父母和周围人的话语,掌握了先于语言的重要工具——语法。在这个层面,并不区分什么语种和语言,可以说,这是基于人类先天的一种共情能力。

儿童的学说话,加上婴儿先天具有的会游泳的能力,简直可谓“佛系儿童”。遗憾的是,这种“光明直通车”般的能力,会慢慢减退,婴儿超过三个月就失去了游泳潜水的能力,学童开始接受学校教育,快乐的学习变成了成长的折磨。其中的佼佼者,是顺从折磨的高手。

连乔姆斯基都自嘲:“我们能够在顶尖的大学任教,是因为我们很听话……我们能够到达今天的地位是因为我们从孩提时代就学会了听指挥……”

名可名,非常名

无论解释得如何深入浅出,对大多数读者,以及从事语言教学的教师而言,对语言学比较生疏。而在日常生活中,很多普通人都能不假思索地觉知到“语言”是什么。乔姆斯基的工作就是理论语言学的目标,即揭示“语言是什么”——日常的认知和科学的理解,毫无疑问隔着一条银河。

那么,乔姆斯基的“伟大的语言学革命”,对今天的现代人到底有什么用呢?——如同在东方文明中,我们先秦时代的《击壤歌》,就发出“日出而作,日入而息。凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉”的疑问。

不可否认,乔姆斯基作为思想家,是渊源于古希腊的西方文化这棵大树上的果实,他的“语言学革命”,更多的是对西方中心文明的批判和革新:在他之前,也有研究人类自身语言的思想家,只不过在那些传统的语法研究中,总杂糅着哲学或文艺批评的成分。到了乔姆斯基这里,他觉得可以对语言作新的、客观的考察,而不必囿于传统观念,也不必采取和哲学家、心理学家、文艺评论家以及其他学科的行家相同的观点。

比如,西方语法学家主要重视保存和解释希腊古典作家的著作,而东西方学者,则往往专注于书面语,而忽视言语和文字的区别。

在漫长的文明传统中,虽然传统语法学家并不完全忽视口语,但往往只把口语当做书面语言的不完美的拷贝。就东方传统,我们的教育和考试体系,千年来用文言文,以至于人们习惯认为口语只是书面语的补充。而稍用常识思考,就知道生活中的语言才是第一性的,书面语言才是派生的:世界上至今还有好几千种语言从未形成文字;仍以儿童为例,他们不加训练就可以熟练掌握口语,而长大后的读和写才需要专门技能。

1971年,福柯(左)与乔姆斯基(右)参加荷兰一电视节目,这被后人视为“世纪之辩”

今天我们很多不假思索的观点,比如反对战争、保障人权,其中都有乔姆斯基的功劳。图为2018年12月份由法国蔓延的黄背心运动

语言发展成语文,建立起了文明赖以生长的系统,但乔姆斯基的研究主要放在“语言之前”。换种说法,语言可以让人类建立起来的一切秩序“名正言顺”。但西方文明发展到今天,终于有乔姆斯基站出来质疑这个所谓的“名”,对比我们先秦时代名家的“名实之辩”,更好理解这种东西方文明共同的觉悟和不同的觉醒节奏。

比如,名家代表人物公孙龙提出的“白马非马”,就和乔姆斯基用数学的方式建立的试图精确描述语言学理论的尝试方法近似——白马当然不等于马,就像√3≠3。

同样,道家思想讲“名可名,非常名”“有名万物之始,无名万物之母”。“名”,其实是人类统治秩序建立的开始,而在此之前,人类先天的语言习得能力,那才是“万物之母”。

乔姆斯基不懂中文,西方文明的反思能力,大体也只相当于东方的先秦。

语言是人的本质和自由所在

但近世300年来,世界现代文明由西方中心文明执牛耳,身处东方的我们诚惶诚恐地追赶了一百多年,总觉得哪里没有对劲:

一方面,以文言文为例,我们千年的文教传统形成的从右往左书写的习惯,比如缺少标点符号,不能表达出口语中高音和重音的重要信息,这都使汉字语言的口头形式和书面形式的差别扩大到两种不同语言那么大——今天我们读写文言,其难度大于瑞典、挪威、丹麦人读写邻国的语言。

如果说我们还有传统,那我们要像学习外语那样继承?

另一方面,我们已经革了文言文的命100年了,这是造成上述断裂鸿沟的原因,但我们建立起的现代白话文,真的实现了新的“名正言顺”了吗?就以网络流行语“佛系”以及“确认过眼神”“大猪蹄子”等等为例,就是语言苍白贫瘠症的突出表现。而在中文环境中,这类新发明的词汇成为时尚。

乔姆斯基的学说能够为我们解决疑虑。他曾论述,决定英语、土耳其语或者汉语等特定语言语法规则形式的一般原则,在相当大的程度上为人类一切语言所共有。这说明没有任何一个种族的语言需要在世界文明之林中妄自菲薄,我们新文化运动中极端的汉字拉丁化方案,就等于捧着金碗要饭。

他还声称,作为语言结构基础的原则如此特殊而又高度相通,以致我们必须把这些原则看做是由生物结构所决定——也就是说,看做是我们称为“人类本质”的组成部分,并且是由父母遗传给子女的。

上述乔姆斯基的著述是针对极端的行为主义心理学“激进行为主义”的有的放矢。根据激进行为主义的观点,人类的一切知识和信仰以及人类所特有的行动和思维的一切“模式”,都可解释为由“条件反射”过程逐步建立起来的“习惯”,这个过程和关在心理实验室铁笼里的老鼠通过掀动笼中小铁棒而“学会”取食的过程没有质的区别,只是人类学会语言的过程更长更充满复杂的细节而已。

即使是知识的获取,也可由所谓的“学习机”的强化和激励机制来主导,人和动物、机器,没有本质区别。

乔姆斯基更揭露出,激进行为主义者们用科学术语和统计资料扮演“专家”,尤其是为政府各部门提供“专家性”建议的烟幕弹。他指出,人类的语言绝不只是一套“习惯”,人类有别于动物或者机器,而这种区别在科学和政府中都应该得到尊重。正是认为语言是人的本质和自由所在的坚定的信念,构成了乔姆斯基的政治主张、语言学和哲学的基础,以及三者的统一。

最伟大的教育家:教授如何识别谎言

我们可以识别,流行的“佛系”“确认过眼神”“大猪蹄子”这样的“语言”,还真就只是一种“习惯”,因此,它们不属于人类的语言,而属于人类异化乃至人畜不分的“乱伦”的表现。

正是因为将语言视为人的本质和自由,乔姆斯基对于公共事务从来都直言不讳,他不是口头“革命家”,一直亲自参加政治活动。60年代他冒着入狱的风险,拒绝缴纳一半所得税,越战期间,支持并鼓励拒绝去越南服兵役的青年。他屡次因为政治激进主义被投入监狱。每周花20小时与全世界各界人士通信,从不厌倦回答来自任何人的问题(只要足够严肃)。“9•11”事件后,他接受了几乎所有世界著名媒体的专访,对美国政府的外交政策予以严厉批评。

基于自己的语言学专业,乔姆斯基常常在公共和国际事务领域进行职业“语言打假”,尤其针对美国政府将媒体作为其御用宣传工具,以体现和保护强权者的利益。

比如,美国把那些关押在关塔那摩军事基地的数百名伊拉克和阿富汗战俘称为“敌方战斗人员”,他们是放弃抵抗的名副其实的“战俘”,但“敌方战斗人员”之名,让他们被美军“名正言顺”地剥夺了关于战俘待遇的《日内瓦公约》(1949)所规定的种种权利。

乔姆斯基是犹太人,年轻时曾在以色列生活学习,但在对巴以冲突的谈论中,他从来没有因族裔原因而向着以色列。他在《致命的三角:美国、以色列和巴勒斯坦人》一书中,对自己的同胞在巴勒斯坦欺压本土阿拉伯人,予以严厉批评。

作为一名教授,乔姆斯基带头振兴了世界一流学府麻省理工学院的语言学院,可谓成就卓著的语言学教育家。但在外交问题和国际事务的研究上,如果有人质疑他是外行或者水平业余,那就大错特错了。乔姆斯基敢于也曾亲身投入和政府的“专家”进行论辩,不管是越南战争、古巴导弹危机,还是中美洲的乱局与美国的幕后捅刀,他对纷繁复杂的细节的透彻了解,对各种原始材料的驾驭和运用,其严密的逻辑和敏锐的识别力,不输于他在高校学府里的严谨表现。

“君子不器”,乔姆斯基是大学里的教育家,更是能跨出大学教育社会的教育家,鉴于他因高寿所参与的历史足够漫长,今天我们很多不假思索的观点,比如反对战争、保障人权,其中都有乔姆斯基的功劳,虽然我们很多人不知晓他的名字。

如果没有乔姆斯基,我们无法意识到,语言是很容易变成一张永远的假面具的,即便意识到了,大部分人还会认为语言沦为的谎言织就的大网,是自身赖以生存的基础。

就算有了乔姆斯基,我们也改变不了,谎言作为毁灭的基础业已在人心中生根的事实。只是人们乐于苟活在由“自由民主”等等“有名无实”的词语设下的圈套中。

在高等教育现代语言学体系里,乔姆斯基是绕不过去的泰斗。图为北京高校一场关于乔姆斯基的讲座海报