蒙脱石散联合七味白术散对小儿轮状病毒性肠炎的疗效及对肠道微生态的影响

谢丽,黄蓓

轮状病毒是引起小儿腹泻的主要病原体之一,感染后造成小肠黏膜上皮脱落,进一步导致水电质在肠腔内重吸收、肠道菌群紊乱等异常,引起恶心、呕吐、发热、腹泻等临床症状,严重者会引发脱水、甚至死亡风险[1]。目前尚无针对小儿腹泻的特效方法,临床中多以液体疗法、喂养调整、微生态制剂、保护消化道黏膜等为主[2]。蒙脱石散为常用的消化道黏膜保护剂,可结合肠道内的黏液蛋白,增强肠黏膜的屏障功能,阻断病原微生物的入侵[3]。七味白术散作为治疗小儿腹泻的一个中医经典方剂,大量的临床实践证实了该方对小儿泄泻病的疗效,并有改善肠道微生态的作用[4-5]。本研究将蒙脱石散与七味白术散联合使用,探讨其对小儿轮状病毒性肠炎的治疗效果和肠道菌群的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年6月至2017年12在广州中医药大学第一附属医院儿科诊治的轮状病毒性肠炎患儿90例,符合小儿轮状病毒性肠炎西医诊断标准[6]和中医诊断标准[7],其中中医诊断标准参照普通高等教育“十五”国家级规划教材《中医儿科学》中泄泻病拟定。根据随机数字表法分为对照组和观察组,每组45例。对照组男性29例,女性16例;年龄6月至3.6岁,平均年龄(1.85±0.92)月;发热23例,呕吐26例,腹泻次数4~13次/d,平均(6.42±1.52)次/d;病程1~3 d,平均病程(1.60±0.74)d;轻度脱水24例,中度脱水12例,重度脱水1例。观察组男性27例,女性18例;年龄7月至3.4岁,平均年龄(1.93±0.75)岁;发热24例,呕吐28例,腹泻次数5~12次/d,平均(6.50±1.82)次/d;病程1~3 d,平均病程(1.68±0.56)d,轻度脱水22例,中度脱水13例,重度脱水2例。两组一般资料无显著差异(P>0.05),具有可比性。本研究经我院伦理委员会批准,所有患儿家属均签署知情同意书。

1.2 治疗方法

两组均进行基础治疗,包括饮食调理,口服补液或静脉补液,纠正电解质紊乱、酸碱失衡及脱水等。对照组口服蒙脱石散(思密达,批号:H20030675,厂家:博福-益普生(天津)制药有限公司,规格为3 g/袋)治疗,6个月至1岁,每次1 g;1~2岁,每次1.5 g,2~3岁,每次2 g,,均3次/d。观察组在对照组基础上加服七味白术散治疗,七味白术散药物组成:藿香、葛根、白术、茯苓、党参各10 g,木香4 g(后下),甘草3 g。发热者加金银花、柴胡各5 g;风寒伴呕吐者加紫苏叶、姜半夏各5 g,生姜5 g。所有中药有项目组统一购买、智控煎药机(韩国和印株式会社产,机型ZKJ-1A10),每剂煎煮至150 mL,真空无菌包装后,5~8 ℃保存。服用方法:6个月至1岁:每次30 mL,每日3次;1~2岁:每次40 mL,每日3次;2~3岁:每次50 mL,每日3次;将汤药取出复温后口服。连续治疗3 d。

1.3 观察指标

1.3.1 疗效评价

根据1998年腹泻病疗效判断标准补充建议[ 8]:①显效,治疗72 h大便性状、次数均恢复正常,临床症状消失;②有效,治疗72 h大便性状、次数均改善,但临床症状未完全消失;③无效,72 h病情无改善或加重。总有效率=(显效+有效)/n×100%

1.3.2 症状消失时间

观察并比较两组患儿的症状(呕吐、腹泻、发热)改善时间。

1.3.3 腹泻症状评分

参照《儿科疾病与疗效标准》[ 9],观察两组患儿治疗前后腹泻的大便频次、大便性状评分。大便性状评分:成形软便 0分,稀糊状便 1分,蛋花样便 2分,水样便 3分。

1.3.4 患儿粪便中肠道菌群数量

①分别于治疗前、治疗后第5 d采集患儿粪便,采用基于Taqman技术的实时荧光定量PCR法[10],对患儿粪便标本中双歧杆菌、乳酸杆菌、大肠杆菌DNA进行荧光定量(以每g湿粪中杆菌DNA拷贝数的对数值表示),比较两组治疗前、后双歧杆菌、乳杆菌、肠杆菌数量的变化。②实时荧光定量PCR实验方法进行粪便标本中菌群总DNA的提取:用QIAamp DNA Stool Mini Kit(Qiagen Alamada, CA),完成粪便菌群总DNA的提取。③引物探针设计合成:从Entrez nucleotide database及RDP II数据库中检索出相关关键菌群的16 rRNA序列,设计和合成引物探针,以双歧杆菌为例,其上游引物:5′-CAGGATTAGATACCCTGGTAGTCC-3′,下游引物:5′-CGTTAGCTCCGACACGGAACCC-3′,双歧杆菌探针:5′-FAM-CCGTAAACGGTGGATGCTGGATGCTGGATGTGGGG-BHQ1-3′。④定量标准品的制备:取纯化后的DNA进行实时荧光定量PCR反应。取PCR产物进行克隆,抽屉质粒,进行梯度稀释,按照108、107、106、105、104等5个梯度制备定量标准品。⑤实时荧光PCR反应:待测标本中的DNA按前述PCR实验方法扩增,通过与定量标准品的比较来定量。

1.4 统计方法

2 结果

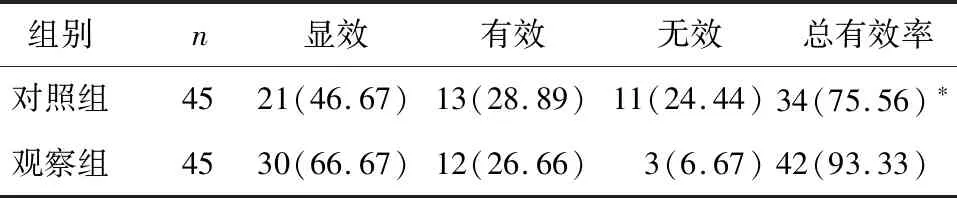

2.1 两组疗效比较

治疗后,观察组总有效率93.33%,优于对照组总有效率75.56%,差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组临床疗效比较 [n(%)]

注:*与观察组比较,2=5.704,P=0.039

2.2 两组症状改善时间比较

观察组的退热时间、呕吐消失时间、腹泻缓解时间均显著短于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组症状改善时间比较

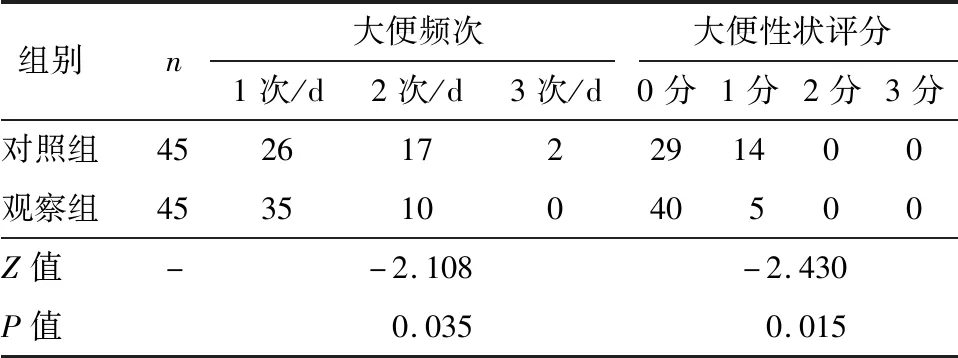

2.3 两组腹泻症状评分比较

观察组治疗后的大便频次、大便性状评分均优于对照组(P<0.05),差异具有统计学意义,见表3。

表3 两组治疗后大便频次、大便性状评分比较 (n)

2.4 两组治疗前后肠道菌群量变化

两组患儿治疗前,两组间双歧杆菌、乳酸杆菌和大肠杆菌数量比较无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组双歧杆菌和乳酸杆菌数量增加,大肠杆菌数量下降,和治疗前相比差异有统计学意义(P<0.05);且观察组双歧杆菌和乳酸杆菌数量均显著高于对照组,大肠杆菌数量显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组治疗前后双歧杆菌、乳酸杆菌、大肠杆菌数量比较拷贝数/g湿类)

注:组内比较,与治疗前相比,a、b、c、d、e、ft=-5.159、-2.469、14.513、-16.776、-13.662、23.442,P<0.05;组间比较,治疗后与对照组相比,d、e、ft=-10.125、-8.455、-6.810,P<0.05

3 讨论

轮状病毒性感染是引起小儿腹泻的常见原因之一,主要在秋季流行,又名秋季腹泻。病原体主要通过粪口传播,造成小肠绒毛顶端的柱状上皮细胞变形、坏死并脱落,导致小肠黏膜对水电解质的重吸收能力减弱,肠液在肠腔内蓄积并引起腹泻的发生。治疗不及时或不恰当,可进一步导致脱水、酸碱失衡、水电解质紊乱、肠道菌群失调等,甚至危及生命安全[1,11]。常规补液、使用消化道黏膜保护剂、恢复肠道的微生态平衡是治疗小儿轮状病毒性肠炎的常用治疗方式。

肠道微生物与肠道黏膜共同构成了肠道微生态系统,肠道微生态系统的平衡对维持肠道和机体健康至关重要[12-13]。轮状病毒感染后破坏了肠道黏膜,并引起肠道微生物的改变,进而引起小儿肠道腹泻,因此恢复和保护肠道黏膜的完整性是治疗腹泻的关键。蒙脱石散为镁铝自然合成硅酸盐,可结合肠道内黏液蛋白,保护肠黏膜,增强其屏障作用,进而阻断病原微生物的入侵;同时该药具有较强的吸附作用,进而抑制轮状病毒的扩散,稳定肠道细胞的吸收作用来止泻[3,14]。本研究也发现,单纯使用蒙脱石散的对照组治疗后,患儿的双歧杆菌和乳酸杆菌数量增加,大肠杆菌数量下降,进一步说明了蒙脱石散对肠道微生态的影响。

本病属中医“泄泻”范畴,小儿脏腑娇嫩,饮食不节或感受外邪可引起患儿脾胃受损,脾胃功能失调,升降失宜,水谷运化无力,故而导致泄泻,该病本在脾胃,标在小肠。脾胃的运化功能失调,可引起胃肠道的内环境改变,进而引起肠道微生态失衡,而中医药可通过改善肠道微生物及其功能而调整这种失衡[4,15]。七味白术散源于《小儿药证直诀》是治疗小儿泄泻的经典方剂,该方由藿香、葛根、木香、人参、白术、茯苓、甘草七味药组成,其中人参补中益气,健脾益胃,白术、茯苓健脾助运祛湿,葛根升发清阳,与人参伍用,又能益气生津,藿香、木香芳化湿浊,行气止痛,生甘草补气和中,诸方合用,共奏益气健脾、祛湿升清止泻之效[16-17]。现代药理学研究也证实:七味白术散中葛根提取物葛根素对大肠杆菌、枯草芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌具有抑制作用;藿香提取物同样具有良好的抗细菌和真菌作用(如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌等常见肠道菌群);木香有效成分对方链球菌和金黄色葡萄球菌具有抑菌效果;人参中皂苷和多糖对肠道微生物具有促进作用,但对益生菌的促进效果优于肠道致病菌或条件治病菌;白术有效成分白术多糖和茯苓有效成分茯苓多糖通过增强机体免疫力,间接调整肠道微生态;甘草提取物甘草酸对肠道细菌均有抑菌和杀菌作用,且甘草多糖又能促进肠道优势菌群的生长。因此,七味白术散影响肠道的作用是多途径、多靶点的,通过共同作用调节肠道菌群失衡,增强机体免疫力,降低肠道炎症反应,促进水、电解质重吸收,增进受损的小肠细胞修复,进而维持肠道微生态平衡[4,18-20]。本研究结果提示:联合七味白术散的观察组患儿肠道中双歧杆菌、乳酸杆菌的拷贝数显著高于对照组,大肠杆菌的拷贝数低于对照组,说明蒙脱石散联合使用七味白术散能够显著纠正轮状病毒肠炎患儿的肠道菌群紊乱,维持肠道微生态平衡,快速缓解患儿腹泻、发热、呕吐等症状,总有效率达93.33%,优于对照组(75.56%)。

综上所述,蒙脱石散联合七味白术散治疗小儿轮状病毒性肠炎疗效显著,可快速缓解患儿腹泻、呕吐、发热症状,有效改善肠道微生态环境,值得应用推广。