竞争异化:精英淘汰机制中的隐形不平等

——博士招生“申请—考核”制的公平性探析

汪 栅

(云南大学 职业与继续教育学院,昆明 650000)

一、问题的提出

我国从1977年恢复高考以来,博士招生制度也一直处于探索、改革之中。2009年教育部发布的《2010年全国招收博士学位研究生工作管理办法》通知中,将原来直接攻博、硕博连读、提前攻博的三种模式改为普通招考、直接攻博、硕博连读的招生办法,并将提前攻博与硕博连读进行合并[1]。这些方式在长期的实践中也出现了一些令人担忧的问题,其中博士招生中设定的普通招考的办法时常被人所诟病。周光礼所著的《中国博士质量调查》一书中,在对某学校博士生入学方式调查中发现以公开招考入学的博士生比例为43.93%,但是47.4%的博士生导师在调查中更倾向于以硕博连读的方式招收学生,这也意味着以应试方式得到博士入学机会的学生在真正的科研项目中并没有展现出令导师满意的能力。这一点也体现在了博士生导师对于面试的重视程度的调查上,其中64.8%的博导表示非常重视考生的面试成绩,因为依据成绩的高低根本无法判定考生是否具备相应的科研能力、学术水平,这种太过“规范”性的招生制度导致一些学术能力优异的学生因为应试能力差,而错失了读博的机会。“失英才而不得教育之,最令人所痛心”[2],因此从多方面、多角度、多元化地对考生进行有效而准确的考核和评价成为博士招生制度改革的重点。基于此种因素考虑,我国开始引入英美等国常用的招生制度——“申请—考核”制。这种制度能够极大的给予招生单位以及导师层面制定评价标准的自主权,入学门槛的高低也被掌握在学院领导和导师的行为选择上,从大体上看对于选拔真正具备高素质、高水平的考生颇有益处,但事实上学校为了获得更高质量的生源又以极高的申请要求限制了普通院校学生的求学资格,而那些本身就拥有优质社会资源的学生则可以凭借文化资本的积累与家庭背景的阶层效应轻而易举地突破这样的限制。这样看来,“申请—考核”制的设计更像是竞争性升迁与赞助性升迁在精英选拔中的博弈结果。

“申请—考核”制诞生于英美这样的资本主义国家,稳固的阶级分化机制构成了其完整的社会形态。在这样的契约型社会中,个体关系网的越级互动存在着“地域”式的空间差异,这种空间差异在社会场域中维持着契约化的秩序和制度的稳固。事实上,社会阶级结构的形成本身就有其自身的演进规律,这种自然的演进方式能够维持社会阶层的正常产出,但“人情关系”网下所产生的利益链却人为地破坏了社会阶级结构的自然演进,所以,以“人情”绑架资源就变成了一种社会常态。博士招生过程中形成的联动的核心“利益相关者”就能随时挟裹“人情”打破“申请—考核”制制度的要求。院校人才选拔的自主权扩大也意味着权力私化的膨胀,人力资源市场所默认的“学历鄙视链”更将权钱交易产生的“车轮效应”无限放大,“持有文凭,甚至是持有经过刻意谋划才取得的文凭,成了经济领域中霸权位置越来越必要的先决条件”[3]。博士“申请—考核”制的设计本意是为学术系统筛选优秀的精英人才,但是在“人情社会”系统中被异化的制度极易对阶层再生产的延续造成不良影响,其所产生的分层强化作用也会持续“马太效应”的增长,这就会导致寒门子弟通过努力与公平竞争进入精英阶层的机会变小,进而阻碍社会阶层的合理流动。所以,博士招生制度的公平性对教育体系、学术系统以及社会阶层再生产的稳定有着极大的影响,需要小心改革、谨慎设计。

二、竞争异化:博士“申请—考核”制中的隐形不平等

国内高校依据自身科研水平、等级排名以及社会影响度等各方面实力的综合考虑,会在博士申请上产生不同的要求。那些被划分为“双一流”“985工程”“211工程”的学校,其招生要求远高于一般院校,部分高校甚至根据“学历鄙视链”将本科、硕士阶段的毕业院校纳入审核的范围,即使没有在招生要求上作明文规定,招生潜规则中依然会存有学历霸权的作用,学校出身、社会出身所产生的等级差异会“长久地存在于客观地量度的惯习之中,并使之在实践的客观性中不断得到确认”[4]。博士“申请—考核”制的引入原本是为了选拔真正具备科研潜质的学术精英,然而在实施的过程中却因为不同利益主体间的行为差异让这项制度在实践中走向了预设的反面。个体拥有符号资本的活性程度会外显在教育资源的分配过程中,而精英筛选制度的内在规范性则会因为家校资本的博弈对不同利益主体产生不同的倾向性。处于资源链上层的家庭可以通过资本置换为子女获得符号资本的优势,并以此继续维持自身阶层的背景效应。这就意味着教育体制在资本霸权的主导下,会让博士“申请—考核”制的内在公平性与价值规范有所损伤,导致资源链底端的家庭在教育机会的竞争上处于劣势。也就是说社会分化以及家庭阶层背景的效用,使得教育不平等的产生机制转变为资源转化与文化再生产并存的双重模式[5]。所以,处于优势阶层的家庭可以利用其顶端的阶层效应异化竞争的渠道,而处于弱势阶层的家庭则要遵循“人情社会”主导下的阶级规则去争取向上流动的资格,这也是学术精英的产出质量如此受人关注的原因。

(一)资格限定:教育机会不平等

随着国家对科研创新人才以及人才质量需要的不断加大,博士生源的质量问题开始备受关注,完全规范化的普通招考模式很难实现真正意义上的人才选拔,在经过多年实践、实验之后,博士“申请—考核”制开始得到广泛运用,成为目前主流的博士招生办法。博士“申请—考核”制本身没有问题,客观上来说这项招生制度对于全面考察一个人的综合能力,以及评价其是否具备相应的科研潜力有可供参考的正面作用,对于国家选拔精英人才也有极强的适切性,但是因为“人情社会”中个体之间存在着十分复杂的利益关系,所以这项制度在实际的操作中还是会存在着公平失衡的现象。其中,最大的问题就在于院校与导师招生自主权的扩大产生的权力私化,作为“利益相关者”为保证自身效益的最大化很容易在权钱交易中“让招生与录取权力功利化,即商品化、私权化及官僚化”[6]。事实上,博士“申请—考核”制作为一种客观存在的多元评价制度,其具备何种属性、何种价值的决定权全在于主体以何种价值尺度作用其本身。国内高校通过“申请—考核”制将学生的社会资本用积分量化的模式进行等级排列,而一些知名学校甚至通过规定学术背景、学术成果以及外语成绩等方式直接限定考生的报考资格,也就是说任何一项硬指标无法达成也就没有递交审核材料的资格。

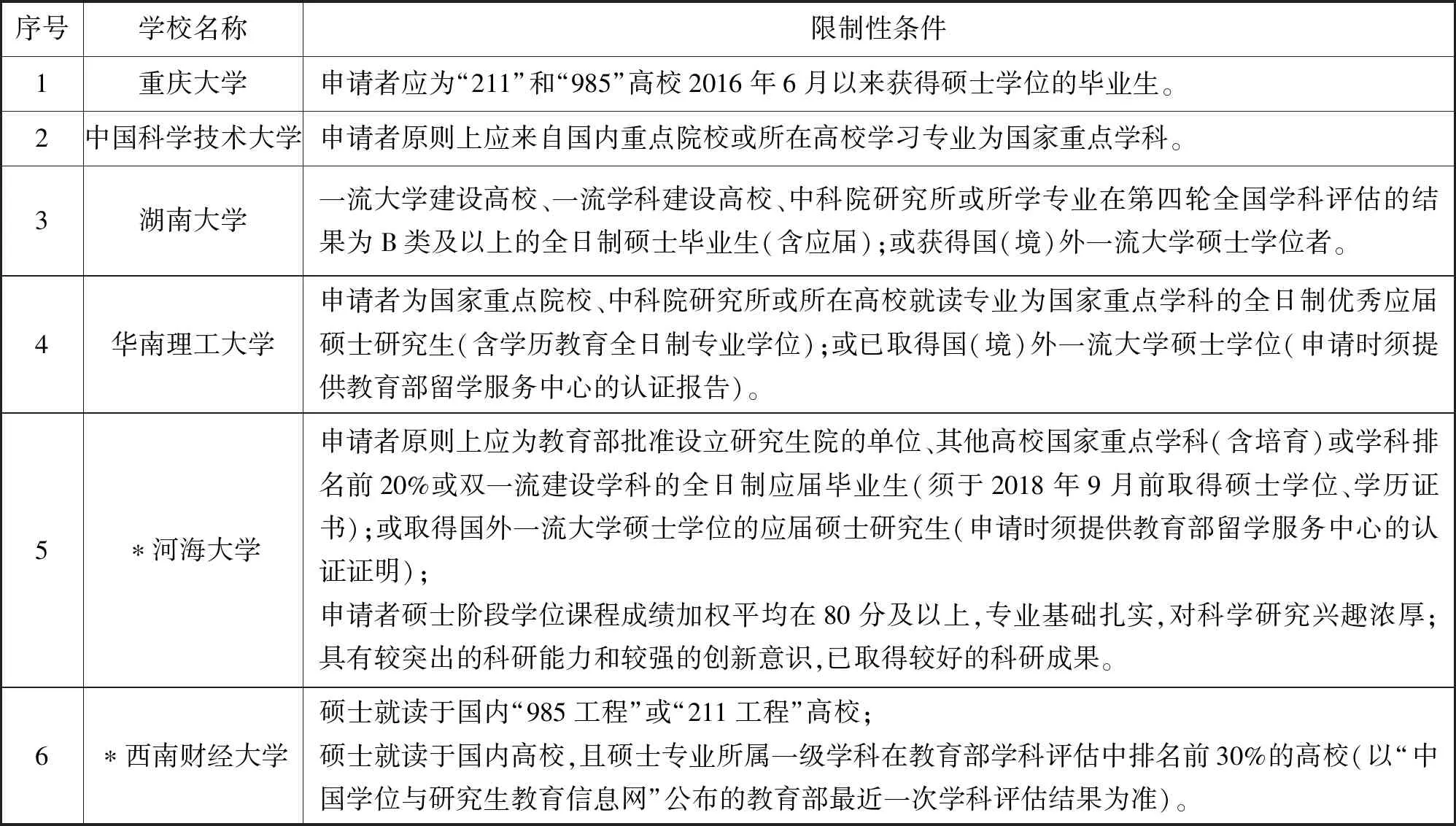

表1 国内部分高校博士招生要求

资料来源:对国内部分高校博士研究生招生简章进行整合所得,*表示招生简章中明确规定的申请考核方式的相关要求。

表1中所摘取的博士研究生招生要求均来自于各高校发布的《博士研究生招生简章》,也就是学校层面所规定的博士报考要求。除此之外,各学校中采取“申请—考核”制的部分学院,在结合学校招生规定下也会发布学院层面所要求的申请条件,以此筛选更优质的生源,例如:华中科技大学物理学院、化学与化工学院、机械科学与工程学院、材料科学与工程学院、能源与动力工程学院、土木工程与力学学院、管理学院、经济学院、药学院等今年都采取了“申请—考核”制的方式选拔考生,这些学院所发布的“申请—考核”实施细则中无一例外的都对考生的院校出身进行了限定(如表2所示)。

将考生的院校背景作为资格限定的条件,实质上是招生单位与导师利用看似合理规范的制度将考生划分等级,剥夺一般院校考生的报考机会,并试图用规则既是如此的客观事实为这样的不平等行为给予合理的解释。除此之外,因为“申请—考核”制进一步扩大了导师的招生自主权,所以与该校导师沟通后再确定是否报考已经成为博士招生过程中不成文的规定。如果导师权力过度私化,利益与权力交织下的博士“申请—考核”制也只有在“优势利益主体的教育需求达到饱和的前提下,才能将教育机会惠及弱势利益主体”[7]。这也意味着个人从起点处“存在的社会差异会转化为学业差异,学校将持续地把社会方面的不平等转化为学校方面的不平等,最终转化为进入高层次教育机会成绩的不平等”[4]。社会个体的教育获得差异将继续维持着教育不平等格局,权力场域作用下的社会秩序也会持续维护着阶级秩序的稳定。

(二)资本博弈:资源差异化分配

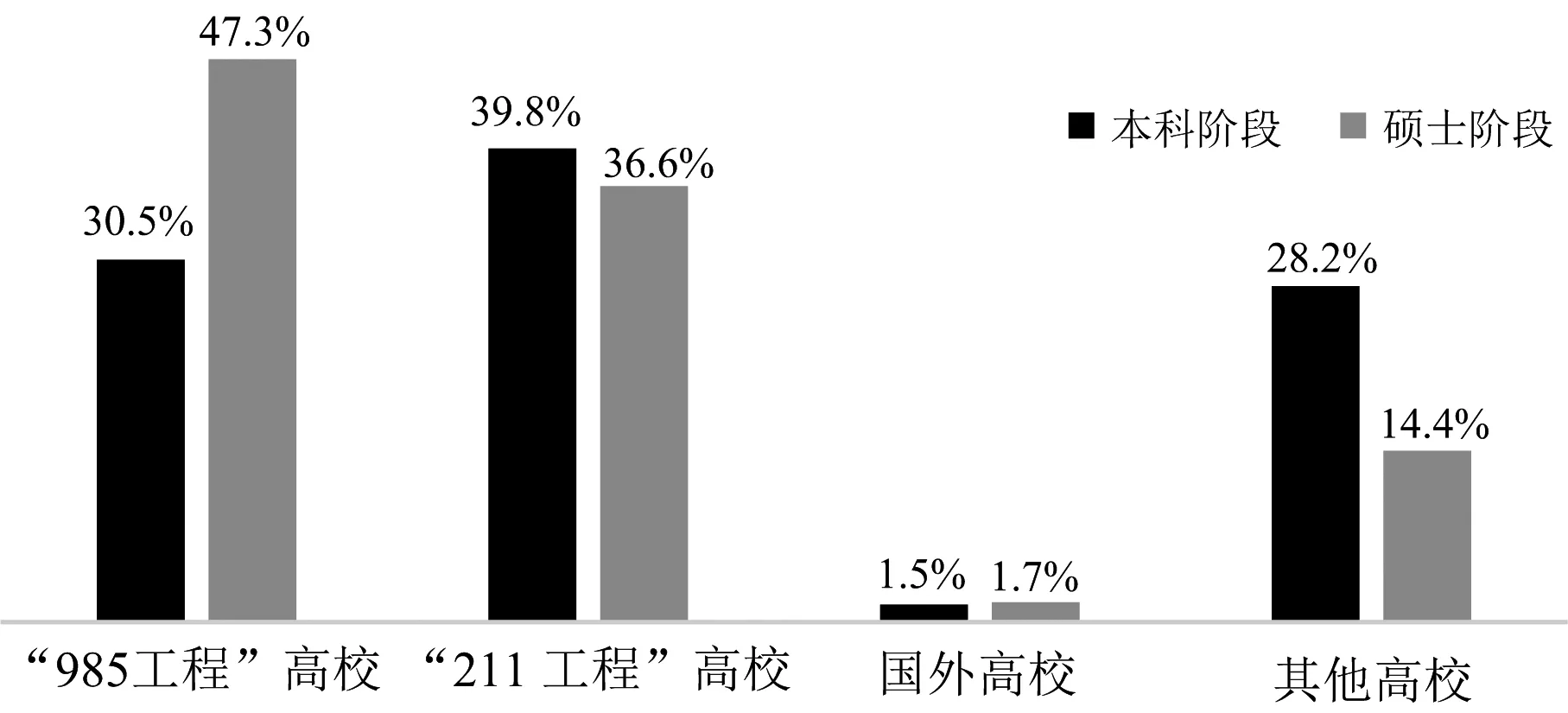

学术精英阶层再生产的过程从其表现形式来说更像是符号资源的争夺以及个人符号资本的再重组。布迪厄(BOURDIEU)将社会群体获得的资源类型划分为:经济资本、文化资本以及社会资本,按照社会多元化的阶级划分来看,学术系统中的精英群体虽然并不是一个占有经济资本极高的阶层,但是这类群体却拥有极为丰富的文化资本,而为了获取额外的经济资本、社会资本,这些文化资本的占有者通常可以与经济资本的掌握者进行资本置换,放在教育系统中来说,就是家校资本互动带来的教育成就差异,这种差异带来的不平等被掩盖在了“优胜劣汰”的自然法则中。不论是从小学还是到大学,优势阶层总能获得更优越的资源,博士“申请—考核”的公平性质疑也在于此,“优势阶层为维护其优势地位,必然会提高文化资本获取过程中的各种标准,这些标准的设置恰恰是以标准设置者所熟知的生活准则为出发点,进而限制于自身生活准则相异者的进入”[8],院校进行学术背景限制的目的也是为了获得与学校生活准则相匹配的优质生源。在罗英姿教授对国内十所知名高校的博士招生制度实施情况统计数据中,可以发现本科阶段毕业院校为“985工程”“211工程”的博士录取率总和高达70.3%,硕士阶段毕业院校为“985工程”“211工程”的博士录取率总和高达83.9%(如图1所示)。对于高校而言,拥有“985工程”“211工程”以及国外知名大学学术背景出身的考生所带来的文化资本效益远远高于普通院校出身的学生,实质上是学校认为院校背景出身越高的学生越能与自身学校实现互相成就的资本联动效应,也就是双方资本互换带来的利益最大化。

表2 华中科技大学采取“申请—考核”的部分学院报考要求一览表

图1 博士录取的考生院校背景比例[9]

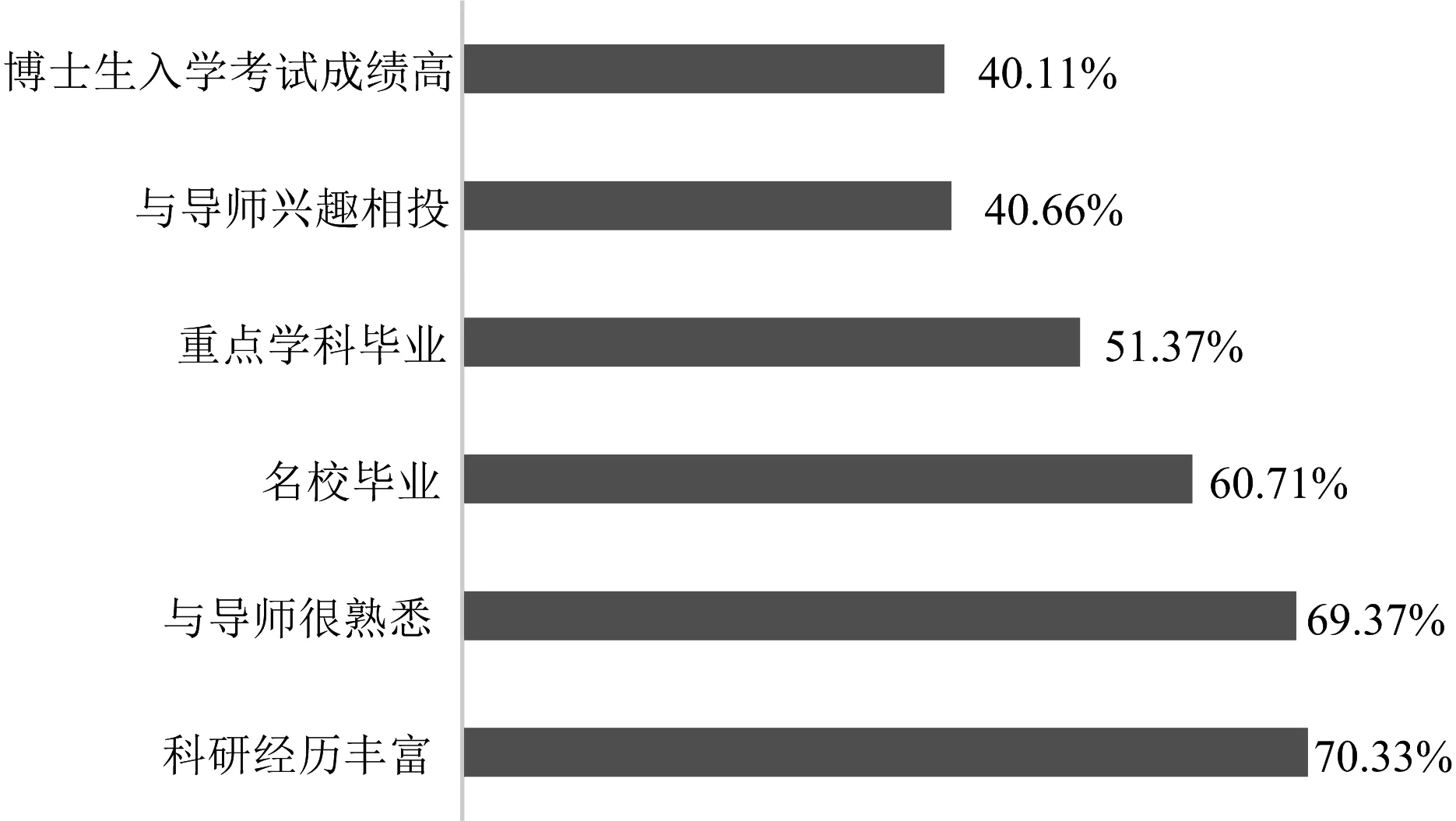

对于出身上流社会家庭的学生而言,从小就能从家庭经济资本与文化资本的置换中获得更优异的教育资源,以此不断充实精英资质的培养,经济资本雄厚的家庭可以为子女积累更多的文化资本,本身就具备丰富文化资本的家庭可以通过家庭文化惯习的生成进行文化资本的代际传递。这些资本集聚程度较高的家庭所形成的同质性阶层在资源置换的过程中会获得额外的社会资本,这种社会资本是“个人或群体,凭借拥有一个比较稳定、又在一定程度上制度化的相互交往、彼此熟悉的关系网而积累起来的资源的总和”[8],因而处在优势阶层的家庭,可以通过关系网中的人脉资源为子女赢得赞助性升迁流动的机会。复旦大学的学者曾对上海四所高校进行关于博士研究生“申请考核机制”的调查,调查显示57.49%的博士生认为“申请—考核”最大的问题是录取标准难以量化和指标化;40.91%的博士生认为难以考察学生的学术道德和诚信;39.57%的博士生认为难以避免人情因素的不良影响,在关于博士入学优势的调查中“与导师很熟悉”一条的赞同率达到69.37%,“名校毕业”的赞同率达到60.71%[10](如图2所示),也就是说掌握更多社会资本的阶层可以以非公平竞争的方式,让院校、导师与其进行资源的置换,通过异化的渠道占有他人的教育机会,以此防止阶层权力的旁落。所以,精英地位的获得不光是靠着个人资质(天赋、兴趣、努力程度等)的因素,还有社会资本(学术出身 、组织环境 、导师关系等)的博弈[11]。

图2 博士研究生入学优势认可度百分比[10]

三、博士招生“申请—考核”制的公平诉求

(一)多元利益主体的公平保证

围绕博士招生制度改革的利益主体包括制度实施者、中介相关者以及直接受益者等不同阶层的群体,按照利益主体关系交织的格局划分,又可以分为强势利益主体、弱势利益主体以及无关利益主体[6]。在实际的生产生活中,任何一种制度的设计都可能存在着损害公平性的漏洞,拥有丰富社会资本的利益主体会在竞争中获得更多带有主观倾向的“内在能力”的判断加成,而“出身歧视”则让弱势利益主体被限制在与个人资本相近的阶层内,这种隐形的文化压迫与符号霸权让社会阶层再生产的惯习得以延续。博士招生“申请—考核”制作为筛选国家高级精英的评价制度,其所带来的优势资源的稀缺性决定了资格获得的限制性,但这并不代表优势资源就是强势利益主体的所有物。“优质教育资源的核心应是一种人文精神的体现,是以人为中心、以最大限度发展人的能力为目的所需要的教育资源”[12],博士招生“申请—考核”制应该是作为具有资质的学生获得更合理的教育资源分配而存在的筛选制度,而不应该是家校互动、资质与资本互动下谋取优势资源的工具。为了平衡利益主体之间的关系,在博士招生中应适当考虑“差别原则,即分配必须优先考虑弱者的需求”[12],以公平和自由为导向,为弱势群体提供相应的补偿性机会和条款[13],让具备资质的学生能够在经济资本、社会资本以及背景弱势的前提下以同等的机会参与其中,从而使博士“申请—考核”制以人的主体性为判断标准发挥其价值尺度的公平作用。

(二)权利正义与价值正义的均衡

一个没有权力制度维持的自由平等的社会能否呈现公众理想中的绝对公平状态,答案是否定的。这其实就等同于世界倒退回没有阶级秩序的原始时代,无序、混乱以及完全野性化的“优胜劣汰”反而使追求公平正义没有了意义,事实上,正因为阶级社会的形成才让“追求权利正义的理想能够一直伴随着人类政治文明史的发展”[14]。可以说因为社会阶级形态的存在与排他性,才使得公平正义的诉求得以在现实问题中成为“无权”、受“压迫”以及被“边缘”方关注的焦点。“申请—考核”制在博士招生中最大的问题就在于权利正义与价值正义的分配没有达到一个令人满意的均衡性,罗尔斯认为正义分配机制的偏向源于“人性的私欲”和“资源的中度匮乏”,只有仅当在资源的“中度匮乏”条件下私欲才会与之构成最强烈的关联性,分配正义以权利本位为价值取向(公平原则)的正义逻辑才有了最牢固的条件基础[12],但事实上弱势群体的权利大多属于形式权利,如果完全以权利本位为主导进行正义分配只会让拥有实质权利的阶层在教育获得上持续“马太效应”的输出。博士研究生资源作为稀缺的优质资源,其资源的分配通常是以高效率的工具性内容为优先性,对于人的品德、思想与诚信等无法量化的人文精神世界关注度较少,但如果过于强调关注人的主体性价值,又会落入价值极端的误区。如果要在招生过程中实现权利正义与价值正义的均衡性,就需要纠正权利与价值的正义分配偏向,做到“权利正义为体,价值正义为用”[12],因为精英阶层的优异是教育制度的目标,而“英才统治的社会是用机会平等作为追求经济繁荣和教育向善发展的手段”[13],所以精英阶层的培养与再生产既关乎于国家未来的发展,也关乎于社会制度公平性的设计。

(三)绩能主义主导下的程序公平

在分配正义的理论中存在着两种相互对立的观点,即“社会再生产”与“绩能主义”的争论,也是“先赋”与“自致”,出身与能力关系的理论表达。不同阶层因其在社会关系中的同质性,在与子代进行资本互动的过程中会较大程度地影响着子代的教育成就,学生所具备的资质与所处结构条件的不同会导致机会获得的差异[15],“人情社会”的运行机制让教育机会的分配很难以纯粹的学业能力作为完全的评判标准,一些工具性的资本因素也会在教育机会分配中起着关键作用。刘精明通过对高校学生入学因素与获得教育机会的数据分析,得出能力效应值和出身效应值几乎是随着学校层级序列的高低而线性递增的[15],也就是说资质与资本互动产生的效应越大,教育机会的获得概率就越高。所以,社会学家更倾向于构建“绩能主义”社会,因为“在以‘绩能’为原则的社会分层体系中,收入、权力、声望等与个人的能力具有正向关联”[15],如果能排除出身这一因素的影响,人们则能够在平等的阶级基础上进行竞争,依据能力高低而获得相应的职业位置。博士招生“申请—考核”制也可以在“绩能主义”的主导下规范院校、导师以及学生的行为边界,实现教育层面的程序公正,但完全奉行“绩能主义”社会发展便会沿着智力或能力水平的高低而形成社会不平等阶梯,以能力为本的阶级竞争会让智力的阶级差异更大,阶级间的竞争会更加白热化[16]。这就说明“绩能主义”虽然能在一定程度上保证制度、程序的相对公平性,但家庭资本依然会在代际传递中维持着阶层的近距离流动。所以,完全的“绩能主义”社会并不能从起点处给予合理的机会分配,还需要设置一些补偿性的措施进行辅助。

总之,博士招生“申请—考核”制在中国社会的适切性考察还未完全结束,博士招生制度的改革还需要结合自身国情以及文化传统进行本土化的改造,社会大众与媒体应该给予更多的关注,对博士招生“申请—考核”制的公平性进行监督,以此保证我国学术金字塔中学术精英阶层的质量,为国家的未来发展保有真正具有科研能力的学术力量。