大学生消费信贷产品(花呗)的使用情况调研报告

罗曼玲 王仕杰 顿家威 韩萌 郑雪艳

摘要:本研究以长江大学荆州校区的学生为调查对象,系统地了解了该校大学生花呗使用的具体情况,并据此对大学生与良性校园金融产品的互动模式做出了更加合理的猜想。深入挖掘大学生使用花呗过程中面临的问题,并针对这些问题提出相关的对策建议。

关键词:花呗;非理性消费;大学生

中图分类号:F724.6;F832.4 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2019)012-0323-02

一、引言

近年来,一些新型的消费信用贷款产品(如蚂蚁花呗、京东白条等)层出不穷,这些金融产品打着安全、便利的标签,被大学生廣泛接纳并使用。但大学生作为基本无收入来源开支主要靠生活费的特殊群体,同时在消费主义思潮的冲击下,许多学生选择超前消费来获得即时满足的情况下,他们能否理性看待与使用,以及这种消费观念对学生的消费行为是否有影响的问题都有待研究。

二、调查与分析

(一)研究对象

本研究选取长江大学大一到大四的本科生为调查对象。线上线下同时发放问卷,剔除无效问卷,共收回问卷108份,其中,女生67人,男生41人。

(二)研究工具

本研究采用自编问卷进行调查,问卷内容包括花呗使用情况、个人对花呗的使用态度等问题。

(三)结果与分析

1.长江大学(荆州校区)学生花呗了解及使用比例分析

花呗作为信贷产品中的领军者,受到了广大消费者的喜爱,青年群体成为花呗的主力军。本次调查发现,使用群体占比82.41%,完全不了解群体仅2.78%,表明花呗在大学生群体中有很高的接受度。

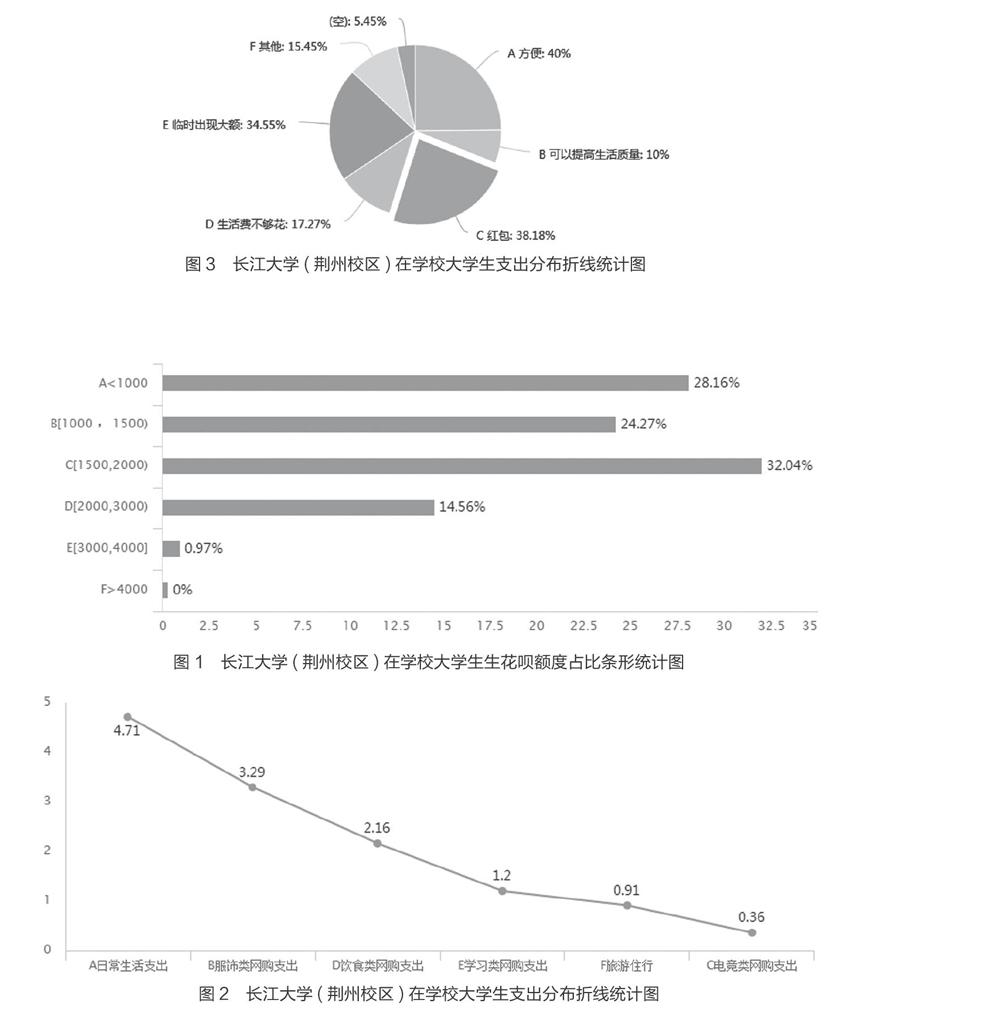

2.长江大学(荆州校区)学生生活费和花呗额度情况分析(见图1)

以该样本大学生群体为例,67.59%大学生的生活费在1000元1500元区间,生活费高于1500元的学生约为20%。而在花呗额度上,额度高于1500元的学生高达71.84%。由此可见花呗在一定程度上刺激了消费,使得不少的大学生使用花呗进行超前消费。

3.长江大学(荆州校区)学生支出排序情况分析(见图2)

以该样本大学生群体为例,在开通花呗的群体中,日常生活支出的综合排序占了第一位。在使用频率上,在经常使用的花呗的大学生中,日常支出占比也首居第一位。

以该样本大学生群体为例,在“为什么使用花呗”题中,多数人在使用花呗时都较理智,依赖性不高。而因为生活费不够支出和提高生活质量使用花呗的大学生,推测其面临的是一个长期矛盾的状态,因此这部分人对花呗依赖性也较高。

5.长江大学(荆州校区)大学生偿还花呗情况分析

由于花呗的还款形式多样,主要从是否逾期和分期两方面了解花呗偿还情况。调查发现有60%的人表示有想过甚至实际降低额度或关闭花呗的行为,有约40%的人表示因为偿还花呗而曾经有过(37.25%)或者经常(5.88%)降低生活水平。这表明花呗对于大学生的学习生活带来了一定影响。

针对遇到超额消费和超额还款这两种情况,大学生的应对方式又有所不同。在第一种情况时,近一半的人f49.09%)选择寻求父母支持,反映了大学生经济基础薄弱、依赖性高的现实。而第二种情况下,寻求父母的支持的人下降到三成(32.73%),说明大学生更倾向独自承担超额消费带来的结果。

三、存在的问题

(一)偿还花呗的能力不足,不利于大学生学习生活

数据显示,月均消费1000元以下的消费人群,在使用花呗后消费力提升了50%。而部分大学生在过多的使用后,还款的方式主要为:分期还款、寻求父母、寻求朋友、兼职还款或者奖助学金还款。而导致的结果往往是压缩生活费、增加家庭支出负担、压缩学习及课余时间、产生较大的心理压力等。

长此以往,不仅会形成非理性消费的恶习,还会长期存在潜在焦虑,影响大学生的学习生活。

(二)消费结构比例失衡,非理性消费凸显

有研究表明,部分学生由于交友、聚餐、休闲娱乐以及恋爱或者网络购物狂欢节等原因频繁地使用花呗,但仍存在超出支付能力的情况。类似于此的非理性消费在花呗消费中尤为明显。尽管花呗消费排行和生活费支出排行一样,但是占比上却出现了失调。

(三)花呗消费行为扩张了攀比享乐型的非理性消费心理

有研究表明,对于炫耀型的消费心理的心理动因,可分为文化动因面子得失、心理动因追求独特、社会动因身份认同。而花呗可能正是刺激了这些心理需求。此外非理性消费行为中存在有这样的心理机制,当消费者将冲动购买的原因归结到外部因素,比如当同伴进行冲动购买,消费者会将这种冲动意向解释为自己被群体接纳,这样的归因能够带来积极的情绪体验,增加感知社会支持,并减少内疚的消极体验产生。这也对非理性消费提供了内在解释。

四、建议与对策

花呗这一类信贷产品的应用给人们的生活带来了极大的便利,但是一类好的产品被不恰当使用时,我们就需要对不合理的信念加以引导和干预。

(一)学校加强培养学生合理消费观以及理财的教育普及

开设消费、理财相关选修课程,设置具体的实践环节,引导其进行科学理性的消费行为;

通过公共媒介宣传消费理财相关的知识,强化大学生的理财教育;

开展更有意义的校园活动,使其在自我价值的定位上有更多选择。

(二)家庭发挥积极的原生力量

教育引导孩子根据家庭情况计划支出,对生活开支做好规划;

加强与子女的沟通,了解子女的需求,关注子女心理变化并及时引导。

(三)个人树立科学的价值观

增强远离奢侈消费的意识,树立正确的消费观和价值观;

提高自我控制能力、增强风险意识,避免情绪化购物,保持冷静;

根据实际需求和经济能力,充分了解还款能力和履约能力后理性使用信贷产品,合理规划生活支出。