人民检察院提起公益诉讼的诉讼地位及其特殊性

● 张子昕 /文

公益诉讼制度在西方不少国家和地区早已存在,我国2012年修改民事诉讼法首次确立这一制度,但能够提起公益诉讼的主体并不包括人民检察院。2017年6月27日全国人大常委会《关于修改<中华人民共和国民事诉讼法>和<中华人民共和国行政诉讼法>的决定》(以下简称《修法决定》)的出台,人民检察院提起公益诉讼正式入法。尽管人民检察机关正式获得了提起公益诉讼的主体资格,但是本次修法并未明确检察机关提起公益诉讼的具体身份。2018年2月23日最高人民法院、最高人民检察院《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“两高”《检察公益诉讼司法解释》)中明确规定检察机关为公益诉讼起诉人。检察机关以何种身份提起公益诉讼,从其首次探索提起公益诉讼之日始就一直存在争议,笔者拟对人民检察院提起公益诉讼的地位问题进行梳理和阐释,在此基础上论证检察机关在我国诉讼中的特殊性及其原因。

一、人民检察院提起公益诉讼的诉讼主体实践

由我国人民检察院提起公益诉讼的司法实践来看,首例公益诉讼案件由河南省方城县人民检察院提起。1997年河南省方城县人民检察院接到举报,方城县工商局独树镇工商所将价值6万元的门面房以2万元的低价卖给他人,造成国有资产流失。为挽回国有资产,方城县人民检察院以原告身份向人民法院提起诉讼。之后,各地检察机关多以原告身份尝试提起公益诉讼。首例人民检察院提起公益诉讼至今已经20余年,期间对人民检察院提起公益诉讼主体身份的争议从未停止过。由司法实践历程来看,检察机关提起公益诉讼的主体地位主要有:

(一)以原告身份提起民事诉讼(1997-2001)

在我国20世纪90年代的企业改制中,出现大量国有资产被廉价出卖的情况,国有资产流失严重。而由职务犯罪角度来看,不少国有资产被低价出卖并不构成犯罪。对于这一部分并不构成犯罪的国有资产流失情形应当如何处置,则是摆在当时检察机关面前的一个重要课题。针对这一问题,检察机关开始探索直接以原告身份提起诉讼。上述我国首例检察机关提起的公益诉讼案件,即是方城县人民检察院以原告身份直接向法院提起诉讼,要求法院认定转让的民事行为无效。[1]据不完全统计,从1997年到2004年,仅河南省南阳市提起该类案件就有79起,其中涉及国有资产流失案件56起、环境污染案件12起、垄断案件9起。[2]方城县检察院的这一成功经验也被河南省加以推广,河南省各检察院共提起了500多起类似公益诉讼案件,有效防止了两亿七千余万的国有资产流失。[3]

(二)以督促人身份支持起诉(2001-2015)

湖北恩施市一国有石油公司经理张苏文以低价租赁该公司加油站,侵占国有资产一百多万元。恩施市人民检察院接到群众举报后在多次督促该国有石油公司向张苏文提起诉讼主张权利未果的情况下,于2001年11月26日直接以原告身份起诉张苏文。湖北省高级人民法院针对检察机关是否具有原告资格问题请示了最高人民法院,最高人民法院针对该案的复函中明确指出:“检察院以保护国有资产和公共利益为由,以原告身份代表国家提起民事诉讼,没有法律依据,此案不应受理,如已受理,裁定驳回起诉。”[4]这一复函否定了检察机关以原告身份提起公益诉讼。最高人民检察院在随后出台的《关于严格依法履行法律监督职责推进检察改革若干问题的通知》中明确要求:“检察机关不得对民事行政纠纷案件提起诉讼,近年来一些地方检察机关试行了提起民事行政诉讼,鉴于这一做法没有法律依据,尚需进一步研究、探索,今后,未经最高人民检察院批准,不得再行试点。”[5]至此,人民检察院以原告身份直接提起公益诉讼的尝试暂时停止。

然而,现实生活中国有资产流失缺乏监管、环境被严重污染却无人提起诉讼的局面依然存在。为保护国家利益和社会公共利益,检察机关开始了探索建立督促起诉制度的尝试。所谓民事督促起诉是指针对正在流失或即将流失的国有资产,监管部门不行使或怠于行使自己的监管职责,检察机关以监督者的身份,督促有关监管部门履行其职责,依法提起民事诉讼,保护国家和社会公共利益的一种机制。[6]民事诉讼法第15条对支持起诉也有明确规定:“机关、社会团体、企事业单位对损害国家、集体或者个人民事权益的行为,可以支持受损害的单位或者个人向人民法院起诉。”这一时期,全国很多检察院以督促起诉或支持起诉人身份间接开展公益诉讼工作。如2011年6月22日安宁市国土资源局起诉并由安宁市人民检察院支持起诉被告戴望相等人环境污染责任纠纷一案((2011)昆环保民初字第4号)中,安宁市国土资源局为公益诉讼人,安宁市人民检察院为督促起诉人或支持起诉人并指派检察员出庭支持起诉;2012年8月15日云南省宜良县国土资源局起诉并由云南省宜良县人民检察院支持起诉被告×××环境污染责任纠纷案((2012)昆环保民初字第6号)中,云南省宜良县国土资源局为公益诉讼人,宜良县人民检察院为督促起诉人或支持起诉人并指派检察员出庭支持起诉,等等。

(三)以公益诉讼人身份提起诉讼(2015-2018)

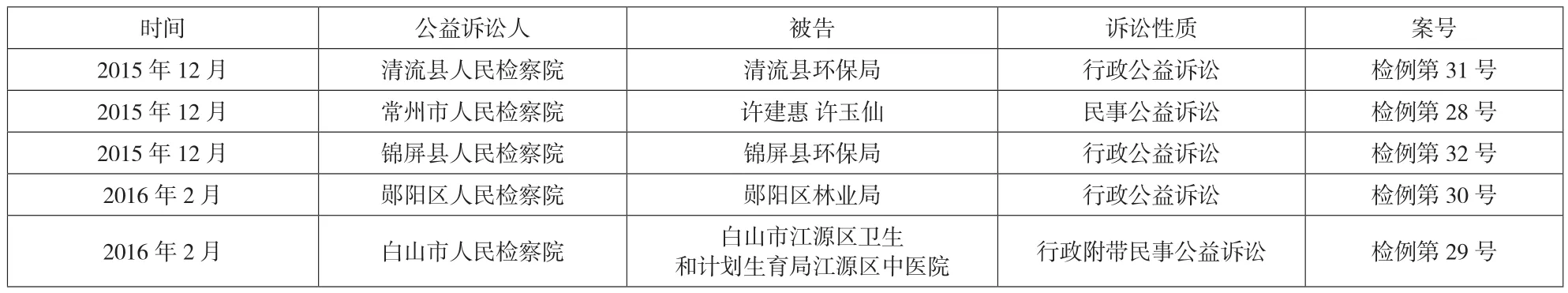

2014年十八届四中全会通过的 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《依法治国若干重大决定》)中提出“探索建立检察机关提起公益诉讼制度。”2015年7月1日第十二届全国人大常委会第十五次会议授权最高人民检察院在13个省、自治区、直辖市的部分市级与基层检察院开展为期两年的公益诉讼试点工作。2015年7月2日最高人民检察院公布《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》(以下简称《改革试点方案》),该《改革试点方案》第16条、第42条规定人民检察院以“公益诉讼人身份”提起民事或行政公益诉讼。截止2017年1月,试点地区检察机关共办理公益案件4681件,其中诉前程序案件4155件,提起诉讼526件。在无讼网检索到全国各地检察机关以公益诉讼人的身份提起的民事、行政诉讼案件有740起[7]:

可见,2015年7月之后,检察机关是以公益诉讼人的身份提起民事、行政公益诉讼。

(四)以公益诉讼起诉人身份提起[8](2018-)

随着《修法决定》的出台,人民检察院正式成为可以提起公益诉讼的适格主体。《两高检察公益诉讼司法解释》第4条规定:“人民检察院以公益诉讼起诉人身份提起公益诉讼,依照民事诉讼法、行政诉讼法享有相应的诉讼权利,履行相应的诉讼义务,但法律、司法解释另有规定的除外。”这一规定正式确立了人民检察院提起公益诉讼的新身份——公益诉讼起诉人。

表一:人民检察院以公益诉讼人身份提起民事/行政诉讼指导性案例

二、人民检察院公益诉讼中主体地位的理论争议及其评析

在最高人民检察院《改革试点方案》和最高人民法院《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法》(以下简称《试点工作实施办法》)中明确规定检察机关以“公益诉讼人”身份提起民事、行政公益诉讼。对此有学者解释:“检察机关在公益诉讼案件中不同于普通民事诉讼案件的原告,与其他公益诉讼原告一样,都是与案件没有直接利害关系,基于法律的授权提起公益诉讼的‘当事人’,全国人大常委会对检察机关提起公益诉讼进行专门授权。说明检察机关提起公益诉讼所行使的不是传统意义上的法律监督权,而是以公益诉讼人身份提起民事(行政)公益诉讼的资格。”[9]而《两高检察公益诉讼司法解释》采用了“公益诉讼起诉人”的表述。那么人民检察院提起公益诉讼时处于何种身份?如何定位更为合理呢?这一问题从检察院提起首例公益诉讼案件时就一直存在争议,归纳起来代表性的观点主要有:

(一)法律监督说

该观点认为,在检察机关提起的民事、行政公益诉讼中,无论其采取何种方式参与诉讼,其所处的诉讼地位仅能是法律监督者。这一点与传统意义上的检察机关对民事诉讼或行政诉讼的监督有所不同,在检察机关提起民事、行政公益诉讼时,其不仅要对民事、行政诉讼违法性进行监督,还要对有关权利人放弃诉权的不当行为进行监督,这正是其特殊性所在。此时的检察机关法律监督权已经转化为起诉权了。

(二)原告人说

该观点认为,在检察机关提起公益诉讼时,其起诉行为启动了诉讼程序,在诉讼中检察人员提出诉讼请求以及被告应诉等等,其实与传统意义上的民事或行政诉讼中的原告地位并无不同,都是在行使原告的诉讼权利。此时检察机关在公益诉讼中既享有原告的诉讼权利,也承担原告的诉讼义务。

(三)双重身份说

该观点站在检察机关既是法律监督者又是原告的角度认为,检察机关在提起公益诉讼时就是原告,享有原告的诉讼权利与义务,但是其宪法定位为法律监督机关,为此虽说为原告,但是这一原告与传统意义上的原告不同,其为兼具监督者身份的原告。为此,其既是原告又是监督者。

(四)公诉人说

该观点站在刑事诉讼的立场,坚持认为检察机关提起公益诉讼与检察机关提起公诉并无不同,都是处于公诉人的地位。检察机关无论是提起公诉还是提起公益诉讼,其在诉讼中并无自身的任何利益,都是代表国家提起的诉讼。为此,检察机关提起公益诉讼时应居于公诉人地位。

(五)公益代表人说

该观点尽管与公诉人说的观点有所不同,但是都认为检察机关提起公益诉讼时,都不代表自身利益而是维护公共利益,这一公益既可能是国家利益也可能是社会公共利益。[10]

(六)公益诉讼起诉人

该观点认为鉴于检察机关诉讼地位的特殊性,检察机关是行使公权力的国家机关,其提起公益诉讼也是履行法律监督职责。同时鉴于民事诉讼或行政诉讼提起者即为起诉人,为了兼顾人民检察院的公权力性质以及民事诉讼和行政诉讼提起者的定位,检察机关提起公益诉讼定位为公益诉讼起诉人最为科学[11]。

在笔者看来,上述第一种观点即法律监督说,固然凸显了检察机关法律监督者的宪法定位,但是忽视了在民事或者行政诉讼中,检察机关对于法院裁判的监督仅为事后监督,这一点与检察机关启动民事、行政公益诉讼的程序功能与定位明显不同。为此,将检察机关提起公益诉讼的身份定位为监督者并不妥。第二种观点,即原告说,表面上看,似乎有一定道理。但是检察机关提起公益诉讼时与本案并无直接利害关系,而仅是为了维护国家或者社会公共利益,其并非真正意义上的原告。更何况,与本案有直接利害关系的真正潜在“利害关系人”还可以依照民事诉讼或者行政诉讼的有关规定提起诉讼,而这一潜在的“利害关系人”才是真正的原告。为此,检察机关提起公益诉讼时并不能居于原告地位。

既然上述第一种观点和第二种观点都因为理论上的悖论而不能成立,那么第三种观点即双重身份说也自然不能成立。第四种观点,即公诉人说,尽管有利于人民检察院开展公益诉讼工作,但是该观点可能会导致人们对公诉人概念认识上的混乱。公诉人为一约定俗成的历史性概念,是指代表国家对犯罪的追诉者。如果将检察机关提起民事、行政公益诉讼都定位为公诉人,将混淆或颠覆人们对公诉人的固有认识。第五种观点与第六种观点在本质上并无不同,仅是在称谓上有所差异,二者其实都表明其代表公共利益。前一观点被《改革试点方案》以及《试点工作实施办法》所采纳,后一观点被《两高检察公益诉讼司法解释》所吸纳。二者的不同是后者更强调检察机关也是起诉人,前者对此并未明确而已。

三、人民检察院提起公益诉讼的特殊地位

在《改革试点方案》以及《试点工作实施办法》中已经明确将检察机关提起民事、行政公益诉讼的身份界定为“公益诉讼人”,可是这一定位在检察机关开展的公益诉讼试点中却存在两种不良倾向:一是将检察机关这一“公益诉讼人”原告化,即个别法院以传统诉讼中原告的定位来要求检察机关进行一切诉讼活动;二是将检察机关这一“公益诉讼人”委托代理人化,即个别法院要求出庭检察员必须持有检察院出具的授权委托书。检察公益诉讼试点过程中暴露出的上述倾向,一定程度上说明,尽管检察机关提起公益诉讼的实践在我国已有20余年的历史,但是在许多人的观念中却依然对检察机关提起公益诉讼存在一定的戒备心理,更为重要的是对检察机关在公益诉讼中应当居于何种诉讼地位缺乏清晰认识。“两高”《检察公益诉讼司法解释》将人民检察院提起公益诉讼的身份改为“公益诉讼起诉人”,一定程度上说明了这一点。

笔者看来,确定检察机关提起公益诉讼时称谓的前提在于我们应清晰认识到,检察机关提起公益诉讼与一般意义上的私益诉讼有本质上的差异,检察机关提起公益诉讼系立法赋予这一代表国家利益的特殊主体提起诉讼的职权,立法对特殊主体的特别授权,使这一主体具有启动公益诉讼的特殊权利。为此,检察机关在启动公益诉讼乃至在诉讼推进过程中应具有与一般私益诉讼的原告不同的诉讼地位和诉讼权利。只有在对检察机关诉讼主体地位有明确的定位和清晰的认识之后,方能对检察机关提起公益诉讼进行不同于普通诉讼程序的相关设计和安排。认为检察机关提起公益诉讼具有特殊地位的理由[12]主要在于:

第一,人民检察院长期以来一直是作为民事诉讼中的特殊诉讼主体而存在。诉讼主体是指诉讼法律关系主体中能够引起诉讼程序发生、发展和终结的人。在民事诉讼中一般包括法院、当事人、人民检察院以及有特别代理权限的诉讼代理人等。人民检察院在民事诉讼中是具有特殊地位的诉讼主体,“根据民事诉讼法规定的抗诉权,人民检察院对人民法院已经发生法律效力的裁判发现确有错误的,通过提出抗诉、派检察员参加诉讼等方式介入民事诉讼的再审程序,与人民法院形成审判监督关系,是特殊的民事诉讼法律关系主体和诉讼主体。”[13]既然人民检察院系民事诉讼中的特殊诉讼主体,那么如果允许检察机关提起公益诉讼,就应在人民检察院提起的公益诉讼的程序设计上考虑其特殊性,可以设计有别于其他诉讼主体的特殊诉讼程序。

第二,人民检察院是作为特殊当事人提起公益诉讼。在民事诉讼理论中,非直接利害关系人之所以能够成为原告而提起诉讼,其理论基础在于诉讼担当。诉讼担当是指与案件有直接利害关系的当事人因故不能参加诉讼,由与案件无直接利害关系的第三人以当事人的资格就该涉讼法律关系所产生的纠纷行使诉讼实施权,判决的效力及于原民事法律关系主体。非权利或非义务主体之所以能够被允许为他人的利益而享有诉权,往往是基于其与讼争法律关系的真正主体之间具有另一法律关系。如根据相关法律规定,著作权人死亡后,其有关权利的诉讼保障由其继承人通过诉讼担当来实现。侵犯胎儿继承权的,胎儿的母亲可以基于诉讼担当来实施诉讼。再如破产程序中的管理人在因破产财产而发生的诉讼中,可以基于诉讼担当而享有诉讼实施权。等等[14]

与此不同,人民检察院提起公益诉讼时,并非基于诉讼担当而享有诉讼实施权。因为人民检察院的诉讼行为并不能及于原民事法律关系主体,在人民检察院提起公益诉讼的同时,还允许因该侵权行为遭受侵害的其他利害关系人基于民事诉讼法的规定直接提起民事诉讼以维护自身权益。人民检察院之所以可以提起公益诉讼也并非其与受侵害的其他利害关系人存在另外的法律关系。为此,人民检察院作为提起公益诉讼的主体系具有特殊身份和地位的特殊当事人。

第三,民事诉讼中也有一些有别于传统民事诉讼程序的特殊制度存在。在民事诉讼中并非仅有检察监督这一特殊制度存在,还有很多有别于传统诉讼制度的特殊制度。其中最为典型的当数2012年修改民事诉讼法建立的第三人撤销之诉,该制度并非再审制度,但是却可以对生效裁判提起撤销之诉,同时还允许原审判决当事人再次上诉等等。这样的制度安排和设计显然不符合民事诉讼运作的基本原理和程序设计,打破了传统民事诉讼理念和理论。之所以允许这样的制度存在,是因为司法实践的现实需要。人民检察院开展公益诉讼实践效果良好,有力地保护了国家和社会利益,防止大量国有资产流失,推动了环境社会治理等等。既然如此,完全可以在民事诉讼中创设不同于传统当事人的公益诉讼人,并设计相应的程序和制度。

四、结语

鉴于检察机关提起公益诉讼时其地位的特殊性,还应设计不同的程序制度,诸如允许人民检察院在提起公益诉讼时拥有较低的起诉条件、不同的案件范围、不同的诉讼请求、具有一定的调查取证权、无需缴纳诉讼费用等等。检察机关在诉讼中的这一特殊性,在“两高”《检察公益诉讼司法解释》中有一定的体现,如规定赋予人民检察机关调查收集证据权、被告不能反诉、对于检察机关撤诉法院无需审查、对于生效裁判的执行无需检察机关申请强制执行法院就应移送执行等等,但尚不充分。笔者认为,未来制定专门的《公益诉讼法》,应当对人民检察院提起公益诉讼的特殊性以及相应制度建构给予更充分的考虑和设计。当然,人民检察院在提起公益诉讼后,一旦进入诉讼程序,其作为诉讼主体依然需要遵循民事诉讼、行政诉讼的基本规律和程序规范。

注释:

[1]参见杨立新:《新中国民事行政检察发展前瞻》,《河南省政法干部管理学院学报》1999年第2期。

[2]参见郭恒忠、吴晓锋:《陷入立法不足的尴尬境地公益诉讼将何去何从》,《法制日报》2005年9月28日。

[3]参见李涛:《浅析河南省检察机关提起公益诉讼的范围和程序》,《检察实践》2005年第6期。

[4]最高人民法院[2004]民立他字第53号 (2004年 6 月 17日生效执行 )。

[5]最高人民检察院发[2004]14号。

[6]参见傅国云:《论民事督促起诉对国家利益、公共利益监管权的监督》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2008年第1期。

[7]最后检索日期:2018年3月28日。

[8]笔者写作时,裁判文书网上尚未检索到有关人民检察院以公益诉讼起诉人身份提起公益诉讼的判决。

[9]范明志、韩建英、黄斌:《人民法院审理人民检察院提起公益诉讼案件试点工作实施办法"的理解与适用》,《法律适用》2016年第5期。

[10]以上详见“检察机关参与公益诉讼研究”课题组:《检察机关提起公益诉讼的法律地位和方式比较研究》,《政治与法律》2004年第2期。

[11]参见张雪樵:《<最高人民法院最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释>的理解与适用》,正义网http://news.jcrb.com/jszx/201803/t20180316_1851007.html,最后访问日期:2017年3月28日。

[12]以民事诉讼为例对此展开阐释。

[13]参见江伟主编:《民事诉讼法》,高等教育出版社2007年版,第11页。

[14]同前注[13],第77-78页。