城市阅读空间“馆铁”融合发展模式案例探析

王真真 陆和建

(安徽大学,安徽 合肥 230601)

一、引言

2018年1月1日起实施的《中华人民共和国公共图书馆法》第十三条认为县级以上地方人民政府因地制宜确定公共图书馆的数量、规模、结构和分布,加强固定馆舍和流动服务设施、自助服务设施建设[1]。《中华人民共和国公共图书馆法》的正式实施为图书馆在地铁开展服务提供了法律基础。2018年5月28日举行的“阅读·城市·文化——图书馆、书店融合发展国际高峰论坛”,以阅读·城市·文化为主题,探讨馆店融合发展问题[2]。鉴于近年来提出的馆店融合发展,本文提出“馆铁”融合发展模式,即“图书馆+地铁”模式。地铁图书馆指的是由地铁公司单独或与公共图书馆联合共建,把图书馆开在地铁站或者车厢内,为地铁乘客提供书籍借还阅读服务的图书馆[3]。城市阅读空间是在一定的空间或区域,利用现代科技手段向社会(区)公众提供基本公共文化服务的公共文化活动的新型场所[4]。地铁图书馆作为城市阅读空间的延伸,是城市阅读空间在流动过程中的创新,通过沿线布点,打通、连接城市阅读点。我国公民日益增长的阅读需求为城市阅读空间开展延伸服务提供了推助力。满足全媒体时代背景下数字化、信息化的要求,同时对不能到访公共图书馆的读者提供阅读服务,提供满足读者要求的方便、快捷、满意的服务,地铁图书馆的出现满足了读者这一需求。

二、国内外主要城市地铁图书馆发展现状

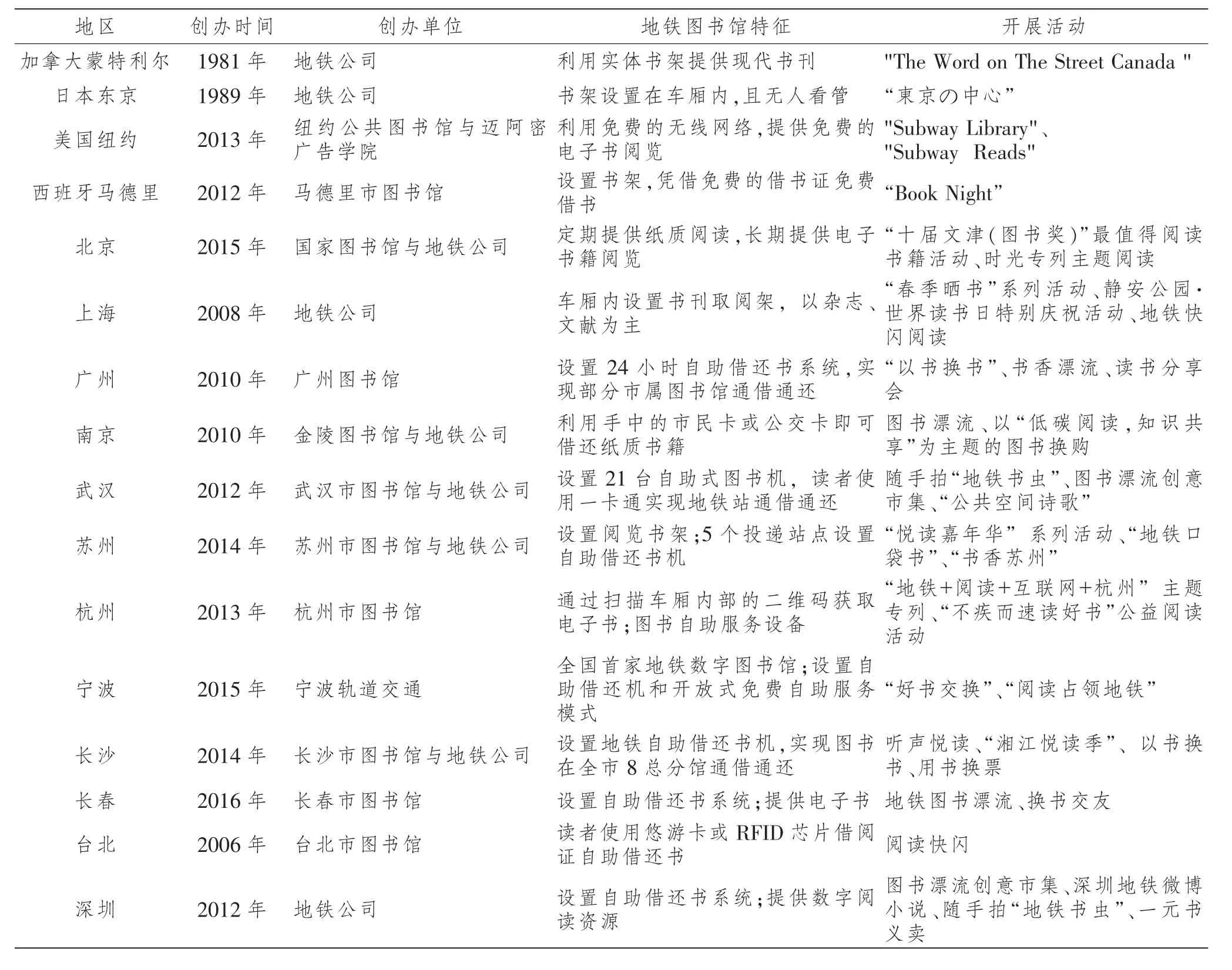

自1981年加拿大蒙特利尔建立了世界上第一个地铁图书馆以来,日本、俄罗斯、西班牙、美国和韩国也纷纷效仿建立地下图书馆,中国大陆最早2008年在上海地铁建立图书馆,后南京、武汉、长沙等地也开启地铁图书馆新模式,表1介绍了国内外主要城市设立地铁图书馆的现状。

三、国内外地铁图书馆服务模式案例探析

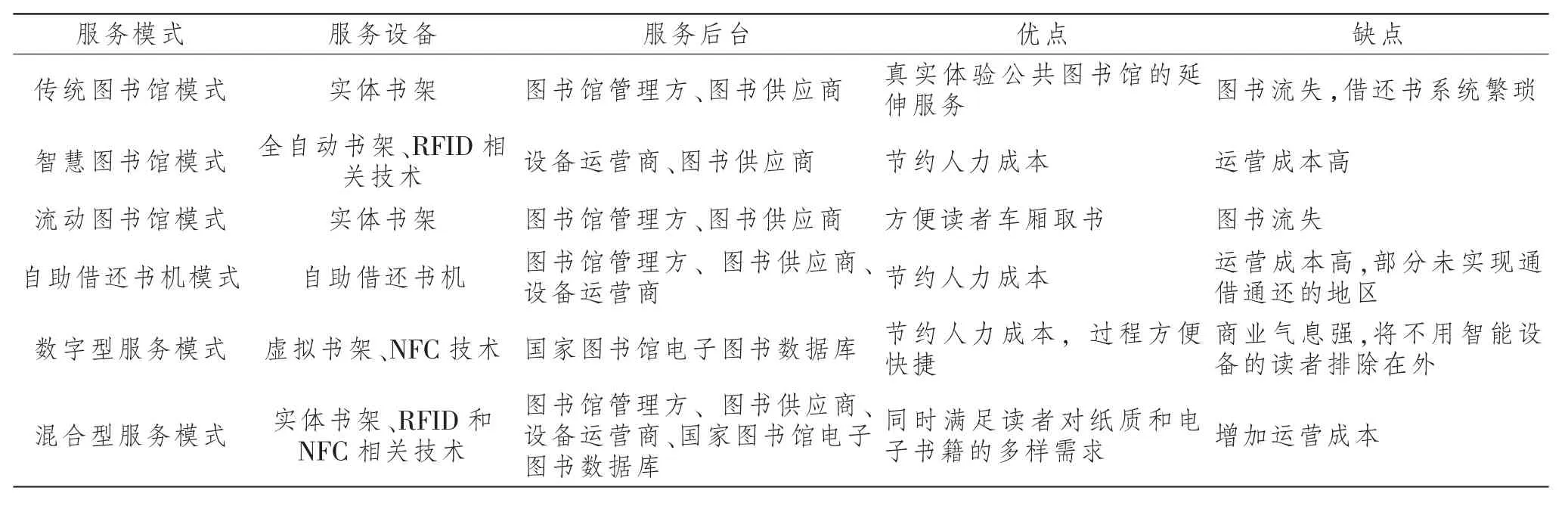

笔者根据地铁图书馆提供的读物性质差异,将地铁图书馆服务模式分为纸质型服务模式、数字型服务模式和混合型服务模式,其中纸质型服务模式根据读者获取书籍方式的差异分为传统图书馆模式、智慧图书馆模式、流动图书馆模式和自助借还书机模式。

(一)纸质型服务模式

1.传统图书馆模式

传统图书馆作为公共图书馆服务的延伸,是在公共图书馆原有的基础上对时间、空间和内容的拓展[5],将传统图书馆的书架和管理模式复制到地铁空间,服务对象变成了地铁乘客。例如加拿大蒙特利尔地铁图书馆的读者可以在四英尺高的书架中选择书籍,便利的位置可以让乘客由地铁图书馆直接走进地铁;西班牙的马德里地铁图书馆和苏州地铁图书馆、南京地铁图书馆的读者凭借市民卡或者公交卡即可借还书籍。

2.智慧图书馆模式

“智慧”图书馆的定义不同机构和组织从不同的角度都有自己的阐述。“智慧”就是区别于传统人工图书馆而言,例如可以是指一个固定提供书刊资料的场所,读者凭证刷卡进出,自主完成借还书过程,即整个过程有门禁系统、监控设备、自助借还书系统、RFID技术以及图书馆业务,由这些组合共同形成“智慧图书馆”[6]。

台北市已建成3个智慧图书馆:西门智慧图书馆、东门地下街智慧图书馆和松山机场智慧图书馆[7]。这三个智慧图书馆均由台北市立图书馆建设,且智慧图书馆的开放时间和地铁运营时间相匹配,读者需持悠游卡或者RFID芯片借阅证就可以进入图书馆借看书籍,期间智慧图书馆没有任何工作人员。

3.流动图书馆模式

流动图书馆通常是指利用某些运输工具如汽车、火车装备起来的可移动的图书馆,定期为远离固定图书馆的读者提供阅读服务工作及相关群众性的图书宣传活动[8]。本文是从地铁环境的角度将流动图书馆定义为可以放置在地铁上的,跟随地铁移动的实体迷你图书馆,服务对象是因乘坐地铁而暂时远离固定公共图书馆的乘客。例如在日本东京的千代田地铁线的根津站,你会发现特殊的书柜,这种公共图书分享装置以旧式地铁列车的形式,可以让旅客坐在车厢内就可以读到纸质书籍,非常便利,同时,这些书籍都是无人看管的[9];上海地铁图书馆,主要在车厢内设置车载文献以及书刊取阅架,无需登记,读者可以随意借取,只要求出站前归还[10]。

4.自助借还书机模式

自助借还书机模式就是在地铁沿线站点设置自助借还书机,以地铁线路为依托,覆盖地铁范围。发挥地铁环境下读者的主动性,自助选择书籍,同时通过人性化的站点设置,便利读者借还书籍[11]。广州地铁图书馆、武汉地铁图书馆、苏州地铁图书馆和长沙地铁图书馆就是利用自助借还书机为读者地铁阅读服务。

表1 国内外主要城市地铁图书馆发展现状

(二)数字型服务模式

2007年,国际图联(IFLA)在公布的《国际图联数字图书馆宣言》中对数字图书馆的定义为数字对象的高质量馆藏,指出数字图书馆利用新技术为用户提供数字馆藏服务[12]。因此,地铁环境下的数字图书馆可以理解为以公共图书馆的数字馆藏资源为依托,通过虚拟书架、NFC技术等,面向地铁通勤人员提供的数字馆藏服务。

美国纽约公共图书馆、布鲁克林区公共图书馆、皇后区图书馆、纽约大都会交通运输署(MTA)和公交无线公司共同倡议下,建立起一个纽约市“地铁图书馆”。这列地铁将车厢装饰成图书馆的模样,同时为广大通勤人士免费提供适合大多数人年龄段的电子书,用户需要利用智能手机或者其他的移动设备连接免费无线网络,点击“SubwayLibrary.com”就可以获取想要的电子书,这些都可以在地铁上免费阅读[13]。

(三)混合型服务模式

文中混合型服务模式主要是以地铁图书馆提供的读物性质进行划分,既为读者提供纸质型读物,也提供数字型读物,换言之,就是这些地铁图书馆将纸质阅读和数字阅读结合起来,同时满足读者对纸质版和数字化书籍的要求,北京地铁图书馆、杭州地铁图书馆、宁波地铁图书馆、长春地铁图书馆和深圳地铁图书馆都是纸质型和数字型图书馆的混合体。据北京地铁网统计数据:2016年北京地铁日均发送旅客826.4万人次,全年客运量最高日运送1052.36万人次[14],这也就是为什么北京地铁图书馆长期提供电子书籍阅读的原因了。北京地铁上的数字图书馆依托北京四号地铁,利用国家图书馆提供的数字资源为内容,读者可以利用手机等移动设备扫描车厢中的二维码就可获得电子书。深圳地铁公司还引进有声电子书,读者可以通过扫码下载电子书、U盘等方式进行下载。

(四)对比分析

地铁图书馆本是出于便利读者,满足读者异地体验公共图书提供的文化信息服务需求为目的,但却成了检验读者文明素质的方法,例上海地铁图书馆出现书籍大量流失的惨象,背后原因既是地铁图书馆缺乏合理有效的管制,更因读者的文明素养有待提高。对智慧图书馆模式而言,对设备水平要求高,导致智慧图书馆无论对设备的更新和维护,还是图书以及人员的要求较多,因此,智慧图书馆运营成本相对较高。

对自助借还书机模式而言,根据表1,广州、武汉和长沙地铁图书馆均为读者提供纸质书籍,同时允许用户使用公交卡或者一卡通进行自助借还书,其中广州、武汉和长沙实现借阅书籍的部分通借通还,便利读者。但是,还存在其他许多地铁图书馆并未实现地铁之间或者地铁与公共图书馆之间的通借通还,导致读者还书过程繁琐,不熟悉还书地点,甚至会出现读者不还书的现象。另外,自助借还书机模式对先进设施的需求程度高,自助借还书设备造价40万左右,对设备的维护和修理,书籍的采购与更新,读者读书看报的电子设备等都增加地铁图书馆的建设成本[15]。

数字图书馆符合全媒体时代背景下读者对数字阅读的需要,读者在获取电子图书的过程也方便简洁,但随之而来的可能是将不能使用智能手机的部分人群排除在外和商业化气息过于浓重。例如北京地铁随处可见广告,商业气息强,地铁车厢内外也多是以商业广告为主,数字图书馆也只是地铁上的小部分存在,少了些正能量,更多的是商业利益。

对混合图书馆而言,纸质阅读和数字阅读的长期并存为读者选择适合自己的阅读方式提供可能,但同时也相对增加了运营成本。相对而言,非混合型图书馆提供给读者的读物缺少可选择性,只能选择纸质型或者数字读物,无法满足读者多样的阅读需求。

基于上述对六种地铁图书馆服务模式的概况以及优缺点的对比分析,得出表2。

表2 地铁图书馆服务模式的利弊分析

四、“馆铁”融合发展模式存在的问题

(一)地铁图书馆的服务模式单调,借还书系统缺乏人性化设计

地铁图书馆无论在建筑面积、人员和设备配置、资金来源、书籍种类等方面,都不如公共图书馆,地铁图书馆的服务模式在运营过程中也相对单调,比如文中列举的除混合型服务模式外,其他的主要地铁图书馆均是单一的服务模式,一定程度上不能满足读者的阅读需求。另外,服务模式缺乏人性化设计。例如苏州地铁图书馆,将读者卡分为少儿证,读者证,苏州市市民卡A卡、B卡,读者借书卡退证需到苏州市图书馆,这些要求都给读者的阅读带来了不便。地铁图书馆的单调和缺乏人性化的服务模式都在一定程度上限制了市民阅读热情。

(二)地铁图书馆造价成本高,图书来源单一

地铁图书馆的主办单位或是地铁公司,或者公共图书馆,或者是地铁公司和公共图书馆合办,而地铁图书馆面积从6到200平米不等[16],内部需要自助借还机、电脑、图书、书架等基础设备,对地铁图书馆的宣传工作和阅读推广也同样需要经费维持,尤其是自助借还机和书籍占据地体图书馆经费大部分。地铁图书馆的书籍处在不断流通的状态,对书籍的数量、种类的补充无需常驻人员,但仍需要管理人员进行日常维护和整理。地铁图书馆的书籍来源是企业购买,公共图书馆书刊,企业、杂志社或个人捐赠,书籍的数量、种类和更新程度都受到限制,很难满足读者日益增长的多样文化需求。此外,部分地铁图书馆仅提供纸质型或数字图书,但由于用户对纸质型和数字型图书的偏好不一,限制用户对书籍资源的充分选择和利用。

(三)用户文明素养有待提高

地铁环境下使用地铁图书馆的用户具有多样性和复杂性,也就意味着用户的素质层次不一,体现在面对纸质型书籍,对书籍的爱护程度,书籍的归还,方便他人的心理等。地铁图书馆属于公共场所,无论是图书馆内的基础设施或者书籍都是公共物品,读者应该珍惜阅读机会。但地铁图书馆曾出现的著名丢书事件都反映出部分读者文明素养有待提高,如此做法只能是损人不利己。

(四)地铁宣传过于商业化

地铁图书馆是依托地铁而生,从2008年我国首个地铁图书馆的出现至今也不过十年,盈利较少甚至不盈利,是地铁商业化严重的重要原因之一。2007年至2013年北京市政府共计补贴地铁公司各类财政资金达221亿元[17]。文化底蕴丰厚的城市,地铁更是面向世界的重要窗口,中华优良传统的宣传更加重要。而地铁版面上更多是盈利性的广告,数字图书馆的宣传占据地铁的很少部分,主要集中于个别线路,此外,中国还存在许多地铁城市没有地铁图书馆的现象。

五、“馆铁”融合发展服务模式的建议

(一)基于人机交互,重视读者体验

全媒体时代背景下读者的需求在发生变化,主要表现在阅读场所由固定到移动,阅读载体从纸质到数字,阅读资源由整体到碎片化以及由注重阅读个人化到社会化分享[18]。读者阅读方式和获取阅读内容的便利性要求地铁阅读能够提供有吸引力的快速阅读内容,利用全媒体时代的便利背景,塑造地铁的阅读快时尚。随着数字技术和人机交互的发展,用户界面发展也更加友好,采用如触摸、语音感应,数据分析运动感测等形式创造人机互动模式[19]。例如,地铁阅读推广的“有声”图书,微媒体阅读等方式。地铁阅读推广对受众人群的阅读具有导向性,因此丰富地铁阅读推广的内容,而非单一的纸质推广,同时逐步改善读者的阅读习惯,宣传提高读者素质,引导对阅读内容 无目的性、功利化的读者选择更加励志、健康的读物,丰富读者的通勤生活,紧密这部分人群与图书馆的关系。重视读者体验同样体现在学习公共图书馆的馆际合作,建设更多的地铁图书馆,建立“一卡通”机制,甚至实现不同地铁站点纸质书籍的通借通还,更加方便群众,如何真正的实现“图书到人”、“资源到人”、“服务到人”,需要地铁图书馆在文献资源、人力、物力、财力及技术等方面有机结合,完善地铁图书馆自身发展,为读者创造良好的地体阅读环境。

(二)借助全媒体创新阅读推广,寻求社会力量合作推进地铁阅读

全媒体时代背景下,地铁交通的发展和便利,地铁图书馆的数量也会逐渐增多,寻找创新途径宣传地铁阅读也是公共图书馆在不断探讨的问题。借助新兴媒体宣传和推广地铁阅读,创新推广模式,才能吸引更多的读者驻足与思考。地铁图书馆的建设和运营多是当地的省或市公共图书馆与地铁公司、出版商或传媒公司等合作,新时代要求创新的合作形式,鼓励地铁图书馆与数字媒体商合作,创新读者获取资源的形式与内容,提供更多的公共文化服务。

(三)提高读者素质,打造舒适的“泛阅读空间”

地铁图书馆的纸质书籍不断流通,书籍的破损程度和归还率直接影响其他读者的使用,因此,为了让更多的地铁读者享受公平的阅读权利,让阅读活动融入生活的方方面面,打破时间和空间上的限制,地铁读书馆应该加大宣传力度,让更多的乘客知道和了解甚至爱上地铁阅读的同时,提高自身素质,为自己和他人创造良好的“泛阅读空间”。例如,多一些还书和借书方向的引导,提醒读者文明借阅,出站归还,同时在出站口多设置一些还书箱;在书籍中利用书签引导读者爱惜书籍,按时归还;在还书箱附近提供按时还书赠与的精美书签等等。

(四)合理布局网点,提升“馆铁”模式文化建设

从2008年我国首个地铁图书馆的出现至今也不过十年,并未完全得到普及。地铁图书馆的设置是在大量调研的基础上,合理规划布点,以地铁图书馆最少的资源辐射最广泛的人群。“馆铁”模式作为城市阅读空间的创新模式和公共图书馆的文化延伸,应该承担起为读者提供均等的公共文化服务的责任。地铁作为一个公共文化空间,少一些商业化、利益化,多一些励志、温暖,宣扬中华文化的标语和广告,以及地铁上推行的阅读活动,不仅对旅客是一种文化熏陶,更能体现出一个城市的文化内涵。让地铁引入文化元素成为常态,提升地铁文化建设。