打顶剂对麦后直播棉产量构成及生长发育的影响

刘晓飞,王卫军,孙宝林,陈立昶,胡继超,崔小平

(江苏省农业科学院 宿迁农科所,江苏宿迁 223800)

棉花化学调控和打顶是棉花生产过程中重要的管理措施,合理有效的化控和打顶可以改善棉花株型结构、塑造高产群体,在增加产量、改良品质方面有积极作用[1-2]。当前,棉花打顶除新疆部分地区使用化学打顶剂外,长江黄河流域棉区主要依靠人工进行,在劳动力紧缺情况下,成本高、效率低、劳动强度大、费时费工,而且质量效果差。而化学打顶技术的出现,很好地解决了这一问题,化学打顶主要是利用生物调节物质强制延缓或者抑制棉花顶芽的生长,达到调节营养生长与生殖生长的目的。这种生长调节剂可以通过人工背负喷雾器或者机械在大田上喷施,极大地降低了劳动强度、大幅提高了棉花打顶效率、节约了棉花种植成本[3]。因此,研究长江流域棉区怎样合理使用化学打顶剂,以及对棉花农艺性状、产量构成及群体叶面积产生怎样的影响,对实现棉花大面积节本高产高效可持续发展具有重要意义。为了解决人工打顶成本高、效率低的问题,前人进行了数次的探索研究。棉花机械打顶可以大大提高打顶效率、节约打顶成本,但是较人工打顶相比,由于整地质量差及棉花长势不均匀等原因,机械打顶漏打率高、对棉花机械损伤严重[4]。化学打顶在株高、果枝数、现蕾数、开花数及结铃数方面高于人工打顶[5-8],有学者指出,化学打顶的铃质量、衣分略高于人工打顶,加上果枝数、结铃数较人工打顶多,最终可以增加籽棉产量[5,7,9],又有部分学者认为,化学打顶虽然在纵向生长方面比人工打顶优势明显,有较多的果枝数、现蕾数及开花数,但是棉株已经进入生育后期,这些花蕾并不能完全转化为有效结铃数,同时还可能降低单铃质量、衣分,最终籽棉产量和皮棉产量与人工打顶相当[6,8,10]。另外,化学打顶棉花叶宽变窄、叶绿素含量(SPAD)值上升,上部果枝长度明显缩短,而且上部果枝长度随着打顶剂剂量增加增长速度减慢[11-12],使得棉花株型更为紧凑,打顶效果明显,可以有效改善棉田上部群体结构,提高棉田通风透光性[6,10,13]。另外,化学打顶技术有助于节约劳动力、降低植棉成本、提高棉花种植机械化水平,增加植棉经济收益[14]。当前,有关棉花化学打顶剂方面的研究,主要来自于新疆棉区,然而有关长江流域棉区的棉花打顶剂研究鲜有报道。本试验针对长江流域棉花生产劳动力短缺、劳动成本上升、轻简化机械化植棉的需求,以减少用工、节约成本、提高效率、塑造理想株型为目的,通过喷施化学打顶剂,研究棉花打顶技术对植株生长发育、经济性状等的影响。探讨不同打顶方式、不同打顶剂剂量、不同打顶时间下棉花农艺性状、产量构成、群体叶面积指数(LAI)及SPAD值等对化学打顶剂的响应,为化学打顶剂的推广应用提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料及设计

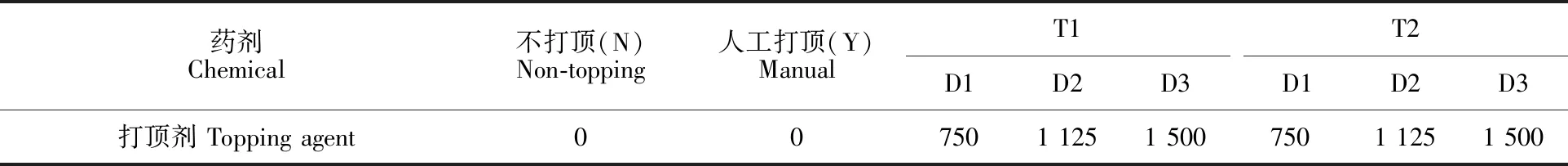

本试验于2016年与2017年在江苏省农业科学院宿迁农科所泗阳作物育种基地进行,试验地为沙壤土,有机质质量分数16.8 g·kg-1、水解氮65.2 mg·kg-1、速效磷24.9 mg·kg-1、速效钾87.2 mg·kg-1。供试棉花品种为中国棉花研究所选育的‘中棉所50’,采用小麦收获后直播方式播种,播种期为2016年6月3日、2017年6月4日,播种密度为67 500株·hm-2。2 a均设打顶剂施药时期及施药剂量2个试验因子,另设不打顶、人工打顶2个对照,分别以N、Y表示。用药时间为8月1日、8月6日,分别以T1(人工打顶时间)、T2(较人工打顶推迟5 d)表示。采用生长调节剂打顶剂DPC+为生长调节剂,共设4个水平(表1),分别以N/Y、D1、D2、D3表示。试验共计8个处理,即:N(不打顶),Y(人工打顶),T1D1(人工打顶时间下使用打顶剂750 mL·hm-2),T1D2(人工打顶时间下使用打顶剂1 125 mL·hm-2),T1D3(人工打顶时间下使用打顶剂1 500 mL·hm-2),T2D1(较人工打顶时间推迟5 d下使用打顶剂750 mL·hm-2),T2D2(较人工打顶时间推迟5 d下使用打顶剂1 125 mL·hm-2),T2D3(较人工打顶时间推迟5 d下使用打顶剂 1 500 mL·hm-2)。打顶剂DPC+是延缓剂DPC(N,N-二甲基哌啶鎓氯化物,简称甲哌鎓)的25%缓释型水乳剂(EW),借助助剂对顶芽幼嫩组织表皮形成轻微伤害,起到化学封顶的作用(称为增效DPC),由中国农业大学提供。2016年、2017年均设3个重复,按随机区组排列。每小区6行,行长5 m,小区面积24 m2。肥料运筹,N、P2O5、K2O的施用量分别为150、75、150 kg·hm-2,其中50%作为基肥在播种前施用,剩余50%于初花期施用。收获前2周喷施脱叶催熟剂,其他田间管理措施均按当地高产技术要求实施。

表1 试验处理及打顶剂用量Table 1 Test treatment and topping agent dosage mL·hm-2

1.2 测定项目与方法

1.2.1 农艺性状调查 于8月15日(喷施打顶剂后15 d)田间调查株高、果枝数、果节数、上部果枝长度(为人工打顶后果枝数的3/4部位)等。

1.2.2 新生节间长度及果枝长度测定 于8月15日(喷施打顶剂后15 d)测定新生节间长度,即为不打顶或打顶剂处理棉株相对于人工打顶后新长出主茎节间长度。同时测定新生果枝长度,即为不打顶或打顶剂处理棉株相对于人工打顶后新长出的果枝长度。

1.2.3 叶面积指数(LAI)及叶绿素含量(SPAD值)测定 于8月15日、9月25日使用叶面积指数冠层分析仪测定LAI,并使用SPAD520测定主茎倒四叶或者打顶后的倒三叶SPAD值。

1.2.4 产量及其构成 实收计产:在各小区棉花开始吐絮至完全吐絮期间,采摘棉花,各小区棉花统一收集并晒干,然后称籽棉质量。

测产:每小区选择长相一致,具有代表性的10株棉株调查单株铃数,收获单铃并称铃质量,同时测定衣分。

1.3 数据分析

采用Excel软件对试验数据进行处理,使用SPASS18.0进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 产量及其构成

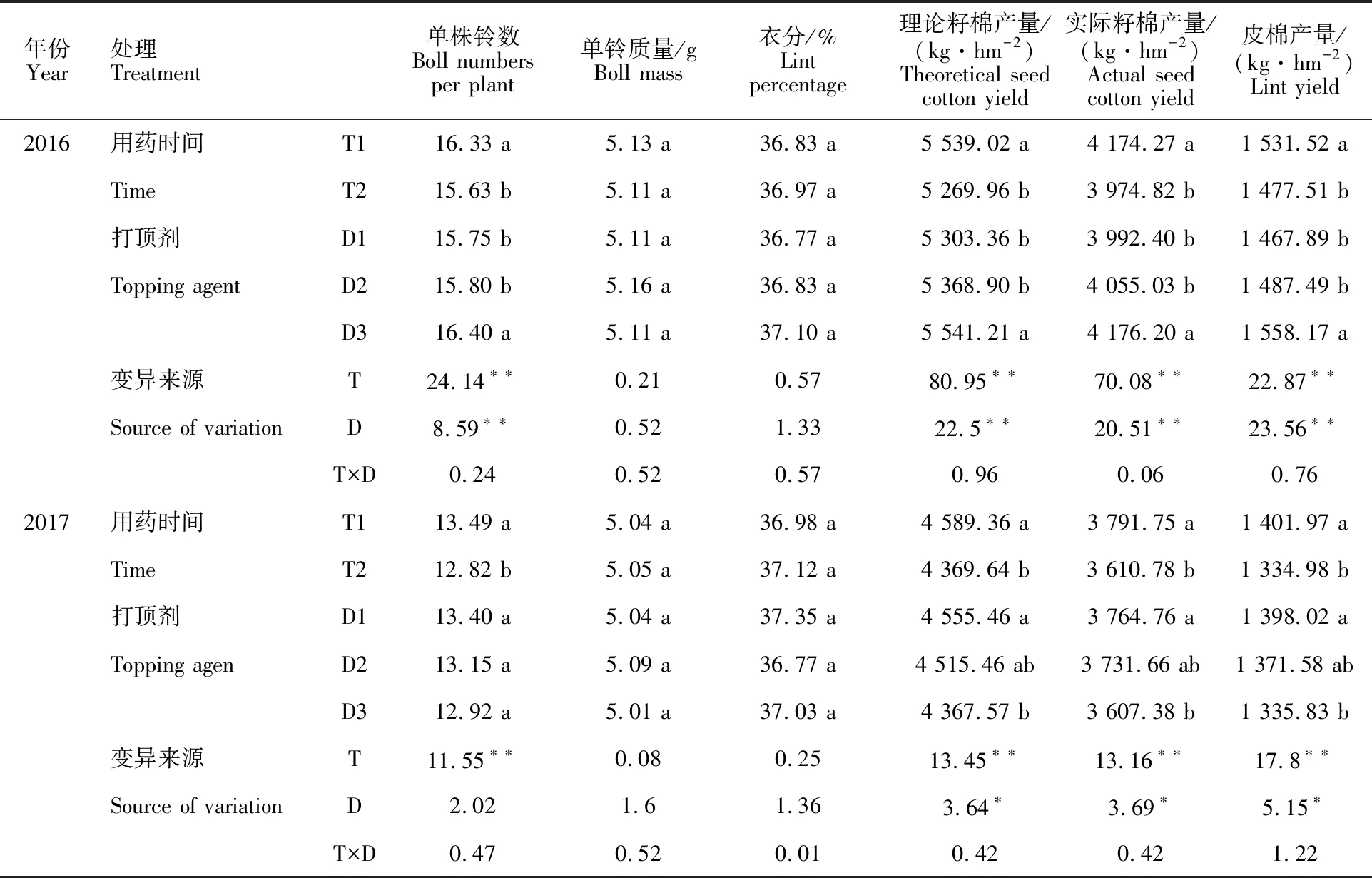

表2表明,不同施药时间和不同打顶剂组合对籽棉产量及皮棉产量有显著影响,2016年籽棉产量、皮棉产量最高组合为T1D3,其次为T1D2,籽棉产量分别比人工打顶处理增产4.0%、 1.2%,而2017年产量较高的2个组合依次为T1D1、T1D2,籽棉产量分别比人工打顶处理高1.6%、0.2%,主要原因为2016年棉花生育季节雨水充足、生长旺盛,高浓度打顶剂条件下可控制棉株旺长,有利于棉花产量提高,而2017年生育期内干旱少雨、生长量不足,较低浓度打顶剂对棉花生长抑制作用小、增加产量。同时,T1D2处理在2 a中有稳定的产量表现,说明小麦收获后直播条件下,人工打顶时间喷施打顶剂(DPC+) 1 125 mL·hm-2可以增加产量。

进一步分析产量构成因素表明,2016年单株铃数T1D3处理达到每株16.73个,比人工打顶高5.4%,显著的高于其他处理,2017年单株铃数T1D1处理高于其他处理,且显著高于T1D2、T2D2、T2D3处理,这也是最终产量高于其他处理的主要原因,说明当年生育期的气候对单株成铃数产生了同样的影响。各处理单铃质量,在不同年份基本表现一致,同一年打顶处理均显著高于不打顶处理,说明打顶处理可以有效增加单铃质量。2016年打顶处理的衣分显著高于不打顶处理,打顶处理之间差异不显著,2017年打顶处理中T2D1、T1D1的衣分显著高于不打顶处理,说明打顶处理可以提高供试品种的衣分。

表2 不同处理下小麦后直播棉的产量及构成Table 2 Yield and yied components for direct-sowed cotton planted after wheat with different treatments

注:同一年份后同列数据不同小写字母表示差异达0.05显著水平;“*”和“**”分别表示同一指标在0.05和0.01水平上差异显著, 下同。

Note:Different lowercase letters in the same column and the same year indicate significant difference(P<0.05);“*” and “**” mean that the same indicator differs significantly(P<0.01 andP<0.05), the same blow.

2016年和2017年,用药时间和生长调节打顶剂均显著或极显著地影响该品种单株铃数、籽棉产量、皮棉产量,但两因素间的互作却不显著(表3)。籽棉产量、皮棉产量、单株铃数均随喷施打顶剂时间的推迟而下降,推迟喷施打顶剂处理较人工打顶时间喷施打顶剂处理分别下降 5.00%、4.35%、4.85%;随着打顶剂剂量的增加,3个指标在2016年逐渐增高,同时,不同剂量间达到显著差异,而在2017年逐渐降低,仅在产量方面差异显著。主要原因是2016年棉花生长季节内雨水较多、生长旺盛,高剂量的打顶剂较好的控制了棉株的生长,增加了单株结铃、提高了产量;2017年则完全相反,棉花生育期干旱少雨、生长量不足,低剂量的打顶剂促进了生长,增加产量。2016年及2017年综合看来,喷施打顶剂(DPC+)1 125 mL·hm-2处理表现较好,有稳定的单株铃数、籽棉产量和皮棉产量。

表3 小麦后直播棉产量及其构成变异来源的方差分析Table 3 Variance analysis of yield and composition variation sources for direct-sowed cotton planted after wheat

2.2 小麦后直播棉群体特征

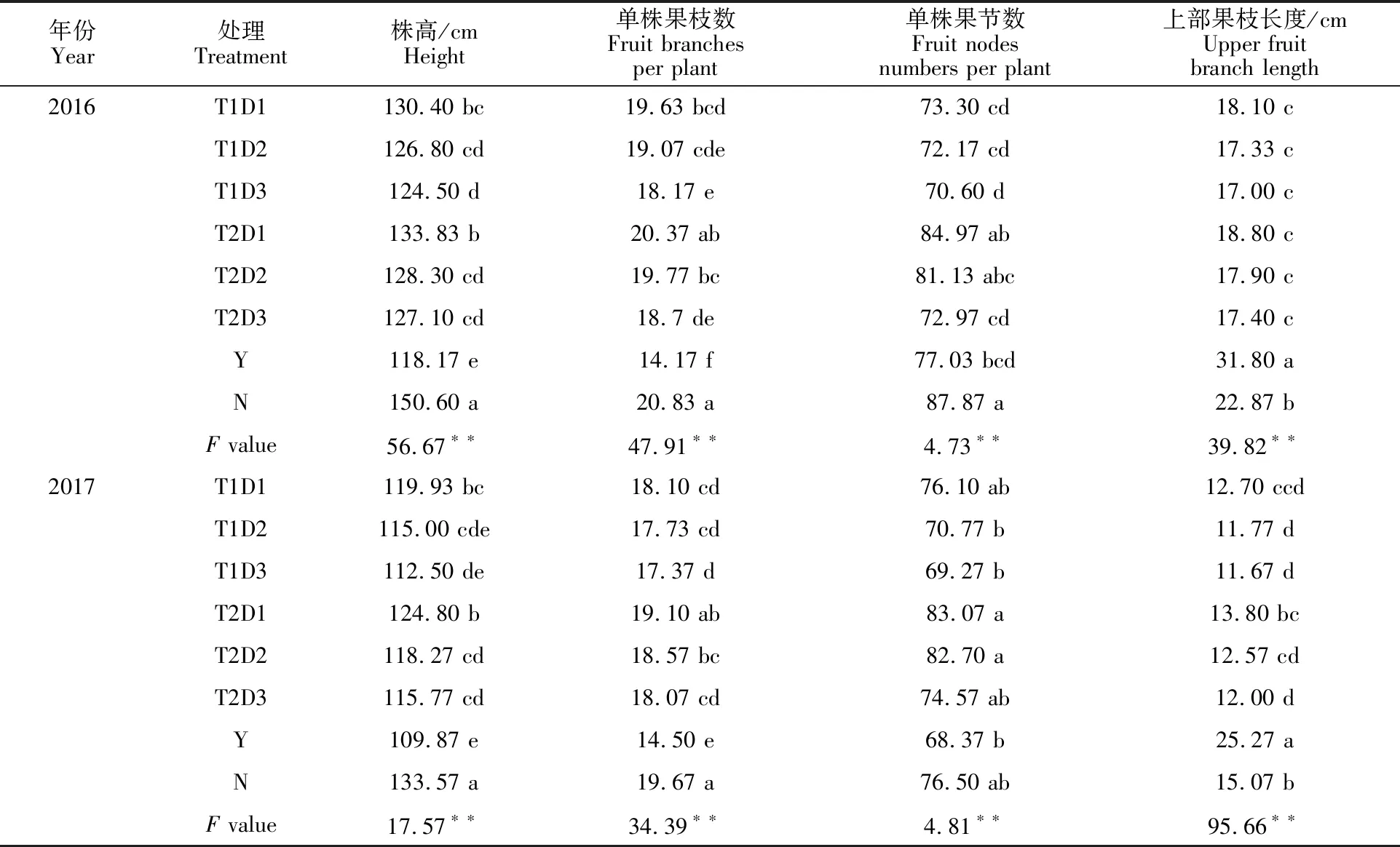

2.2.1 株型特征 表4表明,受到气候因素影响,株高、单株果枝数在2016年表现较2017年高。2 a中,不打顶处理植株最高、单株果枝数最多,平均达到142.09 cm、每株20.25台,人工打顶处理株高最矮、单株果枝数最少,差异显著;T1处理株高和果枝数显著低于T2处理,D1处理株高显著高于D2和D3处理,果枝数仅显著高于D3处理,说明晚打顶、低剂量打顶剂对株高的控制不显著,不能有效增加单株果枝数。

2016年单株果节数、上部果枝长度均高于2017年,T1处理单株果节数、上部果枝长度显著低于T2处理,D1处理上部果枝长度显著高于D2和D3处理,单株果节数仅显著高于D3处理。2016年单株果节数处理N最高、T1D3最小,2017年T2D1最高、Y最小,可能因为气候差异较大。上部果枝长度在2 a中各处理均表现为 Y>N>TD,主要因为喷施打顶剂后限制了新生果枝的长度。同时,Y处理上部果枝长度显著高于其他处理。因此,化学打顶使棉花上部果枝明显变短、株型更为紧凑,中下部的通风透光率增加,光合效率提高,为群体拓展和产量的增加奠定了基础。

综上所述,推迟打顶处理,在株高、单株果枝数、单株果节数和上部果枝长度均高于或多于正常打顶处理,与产量表现呈反比,由于推迟打顶延长了植株生长,有较多的生物量,但是后期并没有足够时间转化为经济产量,所以,人工打顶时间喷施打顶剂可以提高产量;高剂量打顶剂降低株高、减少果枝数、果节数和上部果枝长度,要根据实际生长情况选择合适的打顶剂剂量,有效提高产量。

2.2.2 新生节间、果枝 喷施打顶剂处理和未打顶处理新生节间长度变化如表5所示,各处理同一新生节间长度在2016年明显长于2017年,同样是因为2016年棉花生育期气候较2017年更有利于生长。2 a间同一节间长度,所有TD处理均显著短于N处理,其中T2D3节间1长度只有 2.5 cm,说明喷施打顶剂效果显著。同时,平均新生节间长度T1处理较T2处理长0.3 cm,每个节间差异达到显著水平,主要因为T1处理较T2处理同一新生节间的生长时间长,而且T1处理比T2处理同一时间段内、同一节间长度短,说明及时早喷打顶剂可以抑制后期的无效生长。3个不同剂量打顶剂处理的同一新生节间长度差异显著,其中D1>D2>D3,达到了极显著差异,而且,随着打顶剂处理剂量和新生节间数增加,节间长度逐渐变小。2016年T2D3处理的新生节间到节间3,2017年仅生长到节间2,主要是2017年气候干旱原因。结合之前产量分析可知,高剂量打顶剂使用虽然可以有效抑制后期的营养生长,但并非都可以转化为有效的经济产量,因此,在棉田生长旺盛时可以增加打顶剂剂量,相反,则应适当降低剂量。

表4 小麦后直播棉的株型特征Table 4 Plant type characteristics of direct-sowed cotton planted after wheat

表5 小麦后直播棉的新生节间长度Table 5 New internode length of direct-sowed cotton planted after wheat

由表6可见,新生果枝长度的变化,同样由于气候原因,新生果枝长度2016年长于2017年;处理N的新生果枝长度是所有处理中最长的,与其他处理间差异达到了极显著水平,2016年果枝1长度超过10 cm,比处理T2D3长4.54 cm;2 a内,所有T1处理新生果枝长度均显著长于T2处理,平均差异达到1.18 cm,原因与新生节间长度的相似,同样,不同浓度打顶剂处理新生果枝长度表现为D1>D2>D3,差异显著,随着打顶剂处理剂量和新生果枝数增加,果枝长度逐渐变小,T2D3在2016年新生果枝4台,2017年仅有2台,说明适当调节打顶剂剂量,可以根据实际调控后期生长,有效增加产量。

表6 小麦后直播棉的新生果枝长度Table 6 New fruit branch length of direct-sowed cotton planted after wheat

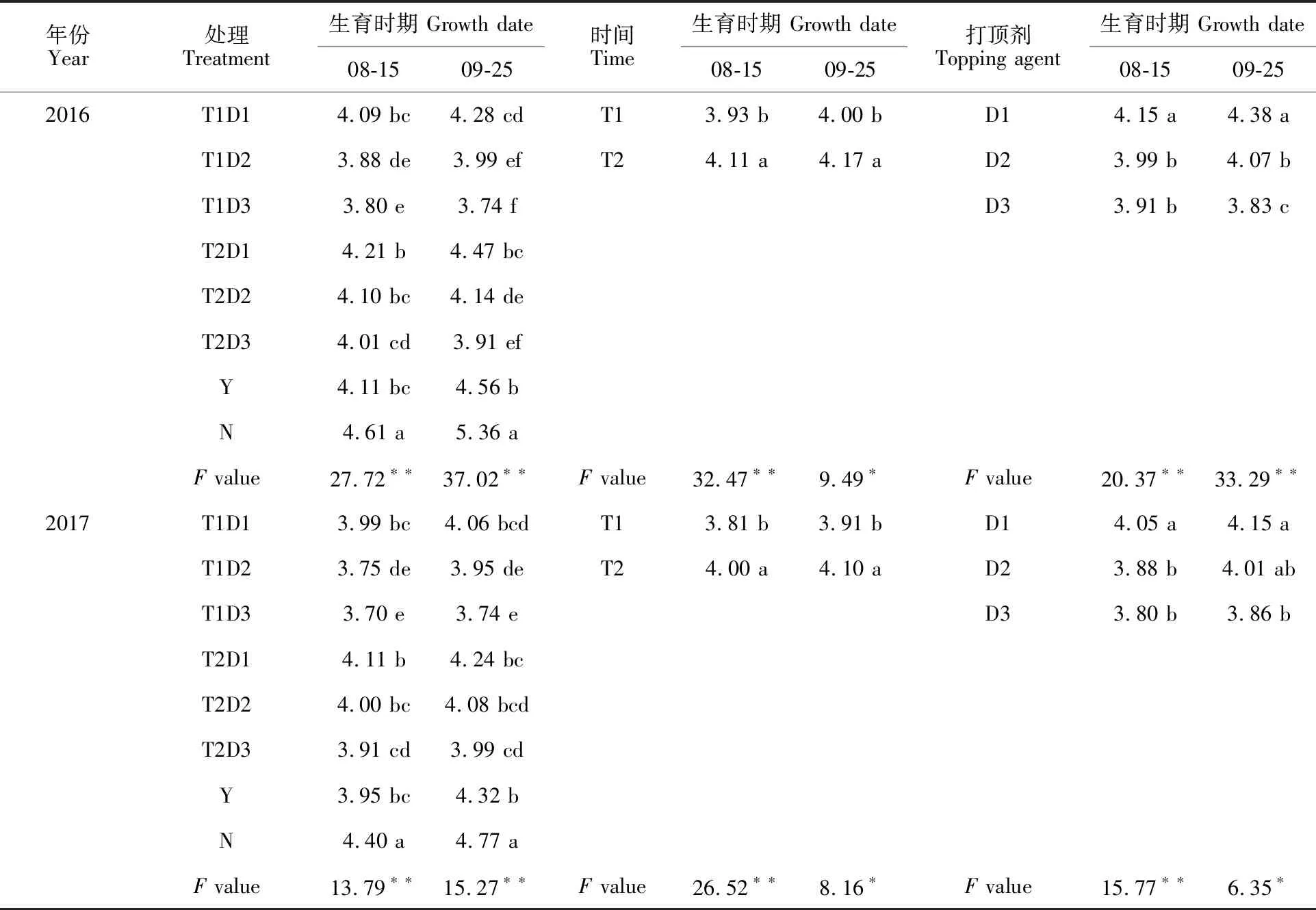

2.2.3 叶面积指数(LAI) 表7表明,不同处理LAI整体在2016年较2017年大,处理N在2个年度间均表现最大的LAI,且极显著高于其他处理;2 a间,处理T2D1、T2D2、T1D1、T1D2的LAI较为适宜,而Y的LAI在9月25日过大,2016年和2017年均超过了4.3;虽然8月25日和9月25日,处理T2 的LAI显著高于T1,但均处在3.8~4.3之间,其中,2016年处理T1、2017年处理T2的 LAI更为合理;LAI在2016年和2017年,不同浓度处理都表现出D1处理显著高于D2、D3处理,但是,D2处理LAI更接近4.0,叶片分布更为合理。

综上所述,使用打顶剂处理比人工打顶及不打顶处理的LAI更适宜,特别是人工打顶时间喷施打顶剂1 125 mL·hm-2更有效果,打顶剂处理的上部果枝长度较其他处理显著下降,通风透光效果好,有利于形成高光效群体。

2.2.4 功能叶片叶绿素含量(SPAD值) 进入盛花期以后,随着生育进程加快,SPAD值逐渐增加,特别是打顶以后,增加速度加快[1]。不同处理间,表现为打顶处理的SPAD值明显高于N处理,T1处理SPAD值高于T2处理。同时,2016年T2处理、2017年T1处理,表现为随着打顶剂剂量增加SPAD值逐渐增大,而2016年T1处理、2017年T2处理,表现出随着打顶剂剂量增加SPAD值逐渐下降。主要原因可能是2016年T1处理、2017年T2处理下的低剂量打顶剂结合当时生长气候对SPAD响应高于高剂量打顶剂处理,具体原因有待于进一步研究。

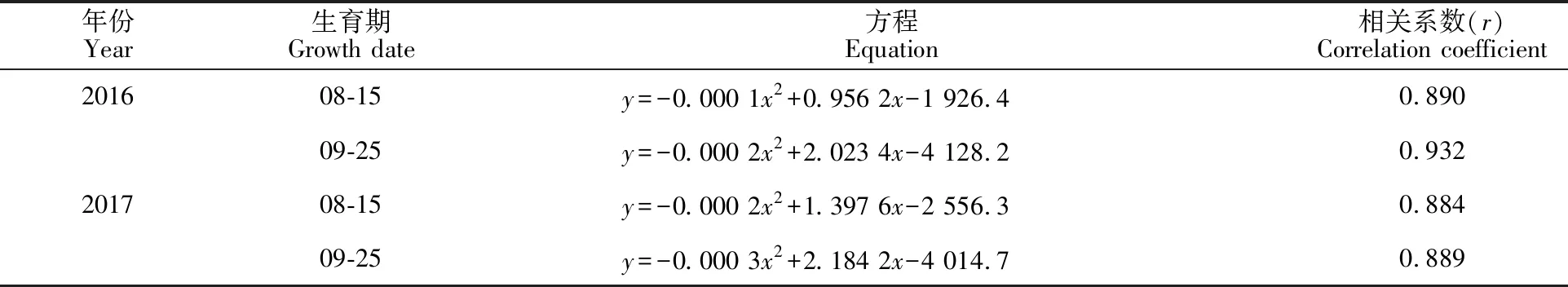

根据表8(二次方程式中y表示SPAD值、x表示实际籽棉产量)相关分析表明,2016年和2017年的8月15日、9月25日功能叶SPAD值与实际籽棉产量均呈极显著二次相关关系(r分别为 0.890**、0.932**、0.884**、0.889**),说明叶绿素含量过低或者过高均不利于产量的增加。调控好叶绿素含量可以提高有效的光合作用、增加籽棉产量。

表7 小麦后直播棉的群体LAITable 7 LAI of direct-sowed cotton planted after wheat

表8 不同生育期SPAD值与实际籽棉产量的相关性Table 8 The correlation analysis between SPAD value and actual seed cotton yield in different growth stages

3 讨 论

3.1 不同打顶处理对产量及构成因子的影响

康正华等[7]、李新裕等[9]、陈兵等[15]研究认为进行化学打顶可以增加铃质量、提高产量,而赵强等[6]、董春玲等[10]研究表明,打顶剂处理对棉花产量及构成没有明显影响。本研究结果表明,2016年人工打顶时间下高剂量处理产量显著高于人工打顶处理,2017年人工打顶时间下打顶剂低剂量处理产量显著高于人工打顶推迟5 d的打顶剂处理,但是,这个差异主要归因于当年棉花生长季节的气候因素,2016年雨水充足,棉花生长旺盛,高剂量的打顶剂处理有利于控制其旺长,2017年天气高温干旱,导致棉花生长量不足,低剂量的打顶剂处理对棉株顶部的抑制效果降低,促进了顶部后期成铃。其他处理产量与人工打顶相比,有增有减。结合2 a来看,人工打顶时间下中等剂量打顶剂处理(T1D2)产量表现更为稳定,与人工打顶处理相比没有明显差异。单株成铃数、单铃质量及衣分,打顶处理均显著的高于不打顶处理,而化学打顶处理并没有显著高于人工打顶处理。另外,籽棉产量、皮棉产量及单株成铃数均表现出人工打顶时间喷施打顶剂处理高于推迟5 d喷施打顶剂处理,而且在2016年随着打顶剂剂量的升高而增加,2017年则相反。

董春玲等[10]、赵强等[11]、杨成勋等[16]认为使用化学打顶处理与人工打顶处理比较,果枝和叶枝长度小于人工打顶,果枝数量多于人工打顶处理,其纵向优势明显、横向生长优势显著下降,这种纵向的生长优势可能转化为产量优势。但娄善伟等[12]认为,化学打顶处理果枝数虽然较人工打顶处理多,但是对应的蕾和幼铃因为脱落并没有最终成铃,因此产量没有增加,上部新增无效果枝多,养分浪费严重,还会导致减产。同时,化学打顶的植株在棉铃分布上,上部棉铃数有所增加,即秋桃的比例有所提高,秋桃过多导致成铃性不足,不利于纤维品质优化。所以,化学打顶较人工打顶的纵向生长优势能否最终转化成产量增加、稳定品质的有效生长,有待于进一步研究[13]。

3.2 不同打顶处理对农艺性状的影响

试验结果表明,不同处理下株高、单株果枝数基本表现出不打顶处理>化学打顶处理>人工打顶处理,差异达到了显著水平,这与前人研究结果一致[10,17]。化学打顶在株高、果枝台数、叶龄数等农艺性状均优于人工打顶[2,13]。本研究表明,株高在人工打顶时间化学处理显著小于推迟5 d化学处理,主要因为早化学打顶处理对棉花顶端抑制效果明显,而且二者随着打顶剂剂量的增加而降低,这与陈兵等[15]研究结果一致。单株果节数、上部果枝长度在两个打顶时间处理下差异表现一致,单株果节数在低剂量处理下显著高于高剂量处理,上部果枝长度则随着剂量增加而减小,同时,低剂量处理显著高于中高剂量处理。不同打顶方式下,表现出人工打顶的上部果枝长度显著高于其他打顶方式[6],这有利于塑造紧凑株型,增加群体下部通风透光,减少因郁闭而导致脱落烂铃,为群体拓展容量及产量增加奠定了基础。

2016年新生节间数、新生果枝数多于2017年,同样2016年新生节间长度、新生果枝长度大于2017年,主要归因于2 a棉花生育期内的气候差异。二者长度表现为打顶剂处理显著小于不打顶处理,与前人研究结果一致[17],并且随着打顶剂剂量升高而变小,差异显著,这与前人研究结论有所不同,前人认为化学打顶新生节间长度随着打顶剂剂量的增加而呈现先增后减的趋势,新生果枝长度随着打顶剂剂量增加呈现先减后增的趋势[17],可能是因为使用的打顶剂、剂量梯度不同导致的。

3.3 对群体适宜LAI及SPAD的影响

适宜的LAI可以构建更加高效的光合群体,而化学打顶处理让棉花株型更为紧凑,冠层中下部通风透光条件改善,减少蕾铃脱落,塑造尖塔株型,为拓展群体容量和高光效群体打好基础[11]。化学打顶的棉花LAI较高,且高值持续期长,至初絮期(出苗后115 d)仍维持较高的值,与人工打顶的棉花相比差异均达到极显著水平,而且冠层上、中部透光率较高,生育后期冠层下部漏光损失较小,光合速率显著高于人工打顶,且高值持续期长[16]。而本研究表明,不打顶处理的LAI最大,棉花叶片郁闭,不利于形成高光效群体,在9月25日人工打顶处理的LAI均超过了4.3,对于吐絮不利,而且遇到阴雨天气烂铃数增加。推迟5 d后打顶处理的LAI显著高于人工打顶时间处理,但是均在3.8~4.3的适宜范围内,同时中等剂量打顶剂处理下LAI更接近4.0,叶片的分布更加合理。

使用化学调节剂有利于提高棉花植株SPAD值,研究表明,使用化学打顶剂处理叶绿素含量高于不打顶处理,喷施打顶剂处理没有明显高于人工打顶处理,这与前人研究结果有所不同,前人认为,化学打顶处理棉花叶绿素含量显著高于人工打顶处理[16],这可能是因为本试验打顶剂设置了高中低不同剂量的处理,在不同气候条件下叶绿素含量表现出较人工打顶处理高或者低的情况。本研究认为,2016年人工打顶时间喷施打顶剂处理、2017年较人工打顶时间推迟 5 d喷施打顶剂处理,均随着打顶剂剂量增加SPAD值逐渐下降,2016年较人工打顶时间推迟5 d喷施打顶剂处理、2017年人工打顶时间喷施打顶剂处理,随着打顶剂剂量增加SPAD值逐渐增大。另外,叶绿素含量与籽棉产量呈显著二次相关关系(表8),叶绿素含量过高或者过低均不利于产量的增加,而Karademir等[18]认为提高棉花叶片叶绿素含量有利于提高产量。这可能因为棉花叶绿素含量过低时,植株生长过弱;棉花叶绿素含量过高时,植株生长太旺,都不利于棉花成铃。

4 结 论

综上所述,化学打顶剂DPC+能够很好地控制棉花株高,增加果枝数,降低上部果枝的长度,增加冠层上、中部透光率,改善中下部光环境,塑造高光效株型群体。研究认为,在人工打顶时间喷施1 125 mL·hm-2打顶剂,可以构造适宜的群体叶面积指数及形成合理的叶绿素含量,并且年度间可以稳定获得较高的产量。