政府行为视角下旅游扶贫的绩效评价与对策研究—以贵州省为例

马 颖,王立华

(中国石油大学(华东)经济管理学院,山东 青岛 266555)

贫困人口自我发展的实现,是旅游扶贫的核心[1]。在我国精准扶贫、精准脱贫工作的逐步开展的过程中,地方政府的扶贫开发任务已经从解决贫困地区的温饱问题,转向增强贫困区域的长期可持续发展能力上[2],贫困地区的脱贫问题不仅仅在于实现经济脱贫,与贫困人口有关的基础设施、文化卫生、医疗教育、社会保障和人居环境等问题更需要被关注。在此背景下,旅游扶贫成为我国具备资源禀赋、区位优势、文化特色和历史沿革的民族地区“反贫困”的重要战略之一[3],并对当地实现全面发展有较大带动作用,构建更加文明、和谐、良性的旅游扶贫模式已然成为一股新的时代潮流。

贵州省作为全国贫困人口数量第一大省,近年来始终将脱贫攻坚视作第一民生工程。贵州省的贫困不仅在于贫困人口基数大,还体现在贫困人口的集中分布上,其91.2%的贫困人口、90.6%的贫困乡镇、92.1%的贫困村位于集中连片特困地区,是集“少”“边”“穷”等边疆、民族、生态等问题于一身的复杂区域。自国家实施精准扶贫战略以来,贵州省政府充分落实国家政策部署,聚焦社会扶贫、对口帮扶、扶贫培训、信贷扶贫、外资扶贫、信贷扶贫和产业扶贫七大着力点,不断加大政府财政拨款,取得良好成效。

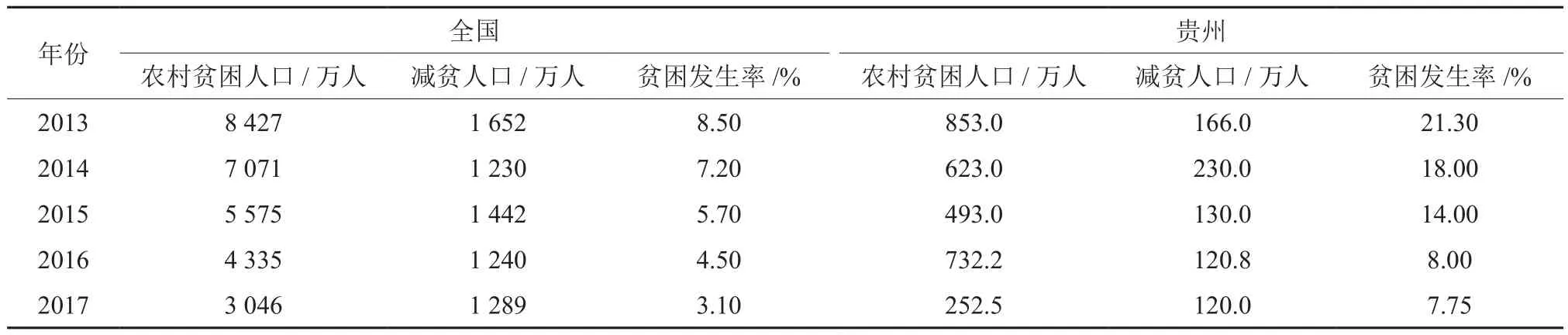

贵州脱贫攻坚重点工作的扎实推进,有效助力我国脱贫攻坚年度任务的完成,对我国坚决打赢脱贫攻坚战意义重大。数据显示,2013—2017年贵州贫困人口数量从853万人下降到252.2万人,减少了70.43%,2018年贵州省贫困发生率下降到4.3%,贫困人口数量减少了148万,有14个贫困县成功脱贫摘帽(表1)。

因此,科学并有效地解决贵州省的贫困问题,对国家民族团结、边疆稳定、社会和谐意义重大[4]。本研究聚焦于地区可持续发展,以贵州省为研究对象,基于政府行为视角,借助灰色关联分析方法,从旅游主体、旅游活动投入、扶贫绩效和区域效益四方面入手,探究政府财政拨款与旅游扶贫效应之间的关联关系,并为以贵州省为代表的民族地区实现经济脱贫与社会可持续发展提出对策建议。

表1 2013—2017年全国及贵州农村贫困人口及减少数量

一、相关文献综述

在学术研究中,扶贫作为备受关切的人文话题,一直是重点研究的领域之一,旅游扶贫作为新阶段扶贫开发的重点项目,近年来开始作为重点内容被学术界所关注,并渐渐成长为一个独立的旅游关联学术领域。

国外学者对于旅游扶贫的研究,主要表现在以下三个方面:一是对旅游与减贫的关系进行研究。Hubert[5]认为旅游收入的增加有利于生活水平的提高,特别是在低收入国家。Rid[6]分析了冈比亚发展乡村旅游脱贫的路径,认为乡村旅游的发展有利于盘活当地资源。二是研究了各式各样的旅游扶贫模式。Richard[7]建议通过减税促进贫困地区旅游业的发展。Parker[8]认为提高旅游扶贫效果的关键在于促进生态旅游与当地社区的积极合作。Anderson[9]鼓励社区居民参与社区旅游扶贫。三是研究如何对旅游扶贫所发挥的作用进行有效评估。Julia[10]构建了综合多变量家庭评估指数,证明基于社区的三年期扶贫模式有助于参与者减轻贫困。Faridu[11]采用社会问责制判断社会责任在孟加拉国发挥减贫作用的有效性。Crompton[12]提出了包含经济、社会、环境、税收等7个维度的扶贫绩效评价指标。通过以上简单的梳理发现,国外学者的研究主要集中在对旅游扶贫的宏观探索上,包括旅游扶贫的模式和旅游扶贫有效性的定性评估,总体来看关注点较为宏观、过于抽象,较少地对旅游扶贫的效用进行定量测算与评估。

自“十三五”开局之年起,旅游扶贫就受到国内学者的高度关注。起初研究聚焦于旅游扶贫的定义、优势和模式等理论。旅游扶贫是一种区域经济发展模式,作用于旅游资源条件较好的贫困地区,作用方式为通过扶持旅游发展带动区域经济发展,最终目的为实现贫困人口脱贫致富[13-15]。而后,将关注点转移至对旅游扶贫的绩效进行定量研究。邢慧斌[16]以各因子方差贡献率作为指标权重计算综合扶贫绩效。王志章等[17]构建少数民族地区旅游绩效评价指标体系,测度贫困人口是否收益及收益程度。孟秋莉[18]基于面板数据模型,从微观经济视角研究旅游扶贫投入、旅游企业投资、地方旅游收入对贫困人口年人均收入的影响程度。黄渊基[19]用贫困发生率衡量居民减贫情况,运用多元线性回归方法研究旅游业发展与居民减贫的关系。

通过以上文献梳理可以发现,当前国内对于旅游扶贫的定性研究已趋于完善,相关定义、特点、原则和模式的研究已相当系统与规范,但是研究视角较为局限,过分关注旅游扶贫的经济效益,较少地关注旅游扶贫对于文化、社会和生态发挥的更深层次的作用;过分关注旅游扶贫参与主体中贫困人口的感知,较少地研究政府行为在旅游扶贫中的作用和影响。而对于旅游扶贫效应评估的定量研究,大多以某一县级行政区域的问卷调查结果为主要数据来源,缺少对于贫困地区的整体地、深入地挖掘和研究,缺少对旅游扶贫动态发展态势的量化分析。

二、研究模型与指标选取

(一)理论模型

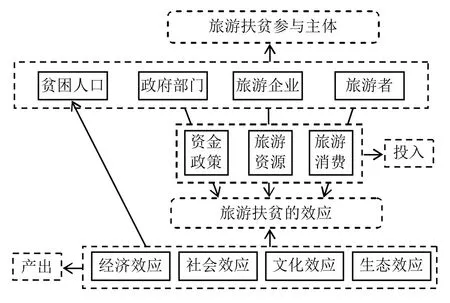

2002年,世界旅游组织提出ST-EP(Sustainable Tourism for Eliminating Poverty)贫困地区旅游可持续发展模式,该模式倡导国家从利益相关者、旅游竞争力、生态环境承载力等多角度研究和制定以旅游业为核心的扶贫战略。本研究尝试在ST-EP模式的基础上,借鉴投入产出分析模型的一般思路,建立多元参与协同机制,构建政府行为视角下旅游扶贫效应理论模型[20](图1)。

在该模式中,政府的角色是给予旅游产业以资金、政策引导和支持,主要工作是结合地区实际资源条件配套合适的旅游扶贫项目,营造良好的旅游大环境,其目标是实现农村贫困人口的脱贫和发展,其核心是增加贫困人口在旅游开发中的参与度和就业机会,并以此得到相应的经济生活保障,进而达到脱贫目的。因此,准确把握政府可量化的行为在旅游扶贫战略中的各个细分领域所发挥的效应,有利于促进旅游扶贫项目开发与扶贫目标的实现,以更好地发挥政府的主体作用。

图1 旅游扶贫效应理论模型

(二)实证模型

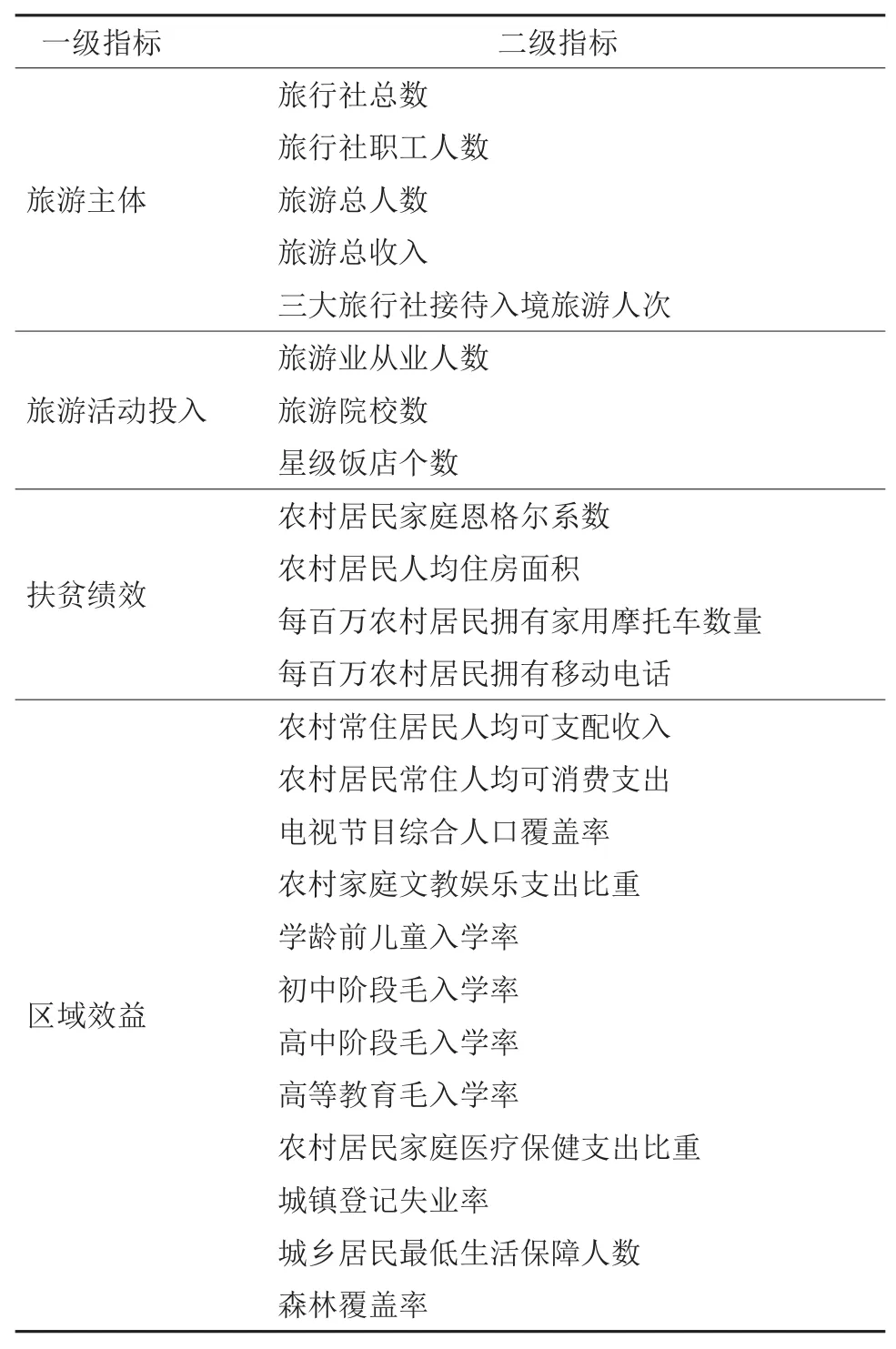

旅游扶贫策略实施效果评估指标体系是度量政策与制度实施效果的标准和尺度。在参考王志章和王静、孟秋莉、朱万春等已有研究成果的基础上[17-18,21],本研究建立旅游扶贫策略实施效果评估指标体系,包括4个一级指标(旅游主体、旅游活动投入、扶贫绩效、区域效益)、25个2级指标,如表2所示。

表2 旅游扶贫策略实施效果评估指标体系

旅游扶贫策略的目标在于通过财政拨款、财税支持、政策支撑、立法保护、宣传引导等方式,培育资源属地化特色产业。本研究以可量化的政府行为为切入点,研究贵州省旅游产业政府财政拨款对旅游主体、旅游活动投入、扶贫绩效和区域效益四大主体的影响。

一是旅游主体。旅游扶贫的内涵之一和实施重点是建立在对旅游主体的培育和扶持上,旅游主体包括旅游投入和产出全流程中的参与主体。

二是旅游活动投入。资源的投入是决定旅游活动顺利开展和持续进行的物质基础,反映出一个地区旅游产业的基础实力。旅游活动中人员的投入是实现旅游产业发展的重要保障,它与扶贫绩效是否实现、区域效益能否转化直接相关。

三是扶贫绩效。扶贫绩效作为检验旅游扶贫发挥减贫效应的重要指标之一,主要体现在旅游产出和旅游成果转化等方面,与贫困地区居民的衣、食、住、行的方方面面密切相关。

四是区域效益。旅游扶贫策略的最终目标是带来区域效益的提升,区域效益不仅仅体现在经济层面的脱贫致富中,更体现在区域的可持续发展能力上。具体而言,要从经济减贫效应、文化减贫效应、社会减贫效应和生态减贫效应全面考量。

在构建这一评价指标体系的基础上,采用灰色关联分析方法对系统演化趋势进行定量描述和比较分析,运算得出政府财政拨款与旅游扶贫效应之间的关联关系,进而分析政府财政拨款驱动下旅游扶贫策略的实施效果。

(三)数据来源

本研究搜集2013—2017年各指标的相关数据,研究数据来自贵州省统计局、扶贫办、文化和旅游厅等相关机构网站的统计资料,并整理使用《贵州省国民经济和社会发展统计公报》《贵州省统计年鉴》《中国旅游统计年鉴》中的原始数据。

三、实证分析

在“旅游扶贫策略实施效果评估模型”中,通过实证分析计算得出前文所构建的贵州省旅游扶贫策略实施效果评估指标体系中各指标的优劣次序,以此反映贵州省旅游扶贫策略的实施效果。

(一)灰色关联分析

灰色关联度分析是对系统演化趋势进行定量描述和定性比较的方法,其能够明确系统中各要素之间的关联关系,发现影响目标值的主要因素,具体方法如下:

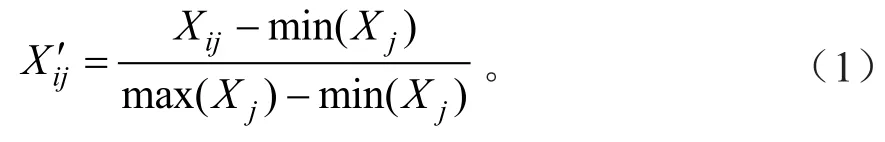

第一步,数据无量纲化处理。灰色系统中,为增强因素之间的可比性,需对原始数据采用初值法进行无量纲化处理,由于本研究的评价指标中存在正向指标和逆向指标,选用以下方法来进行数据处理:

对于正向指标:

对于逆向指标:

第二步,计算各序列的绝对极差值。本研究用旅游产业政府财政拨款来具体量化政府行为,将其构成的矩阵作为系统特征行为序列,将前文旅游扶贫策略实施效果评估指标体系中数据构成的矩阵作为相关因素序列。

用无量纲化后的因变量数据与自变量数据相减后取绝对值并找出最大值和最小值。

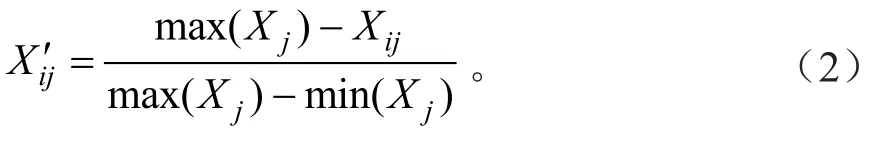

第三步,计算关联系数。关联系数反映比较序列与参考序列之间的接近程度,可以通过以下公式计算得出:

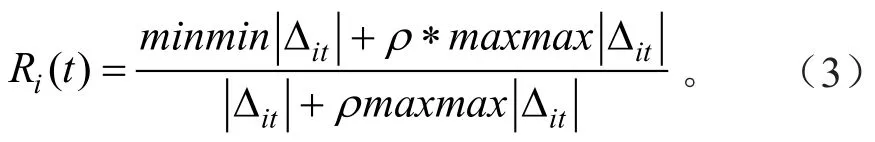

表3 贵州省旅游扶贫策略实施效果评估指标体系各年关联系数

第四步,计算关联度。关联度由管理系数计算得出,其计算表达式如下:

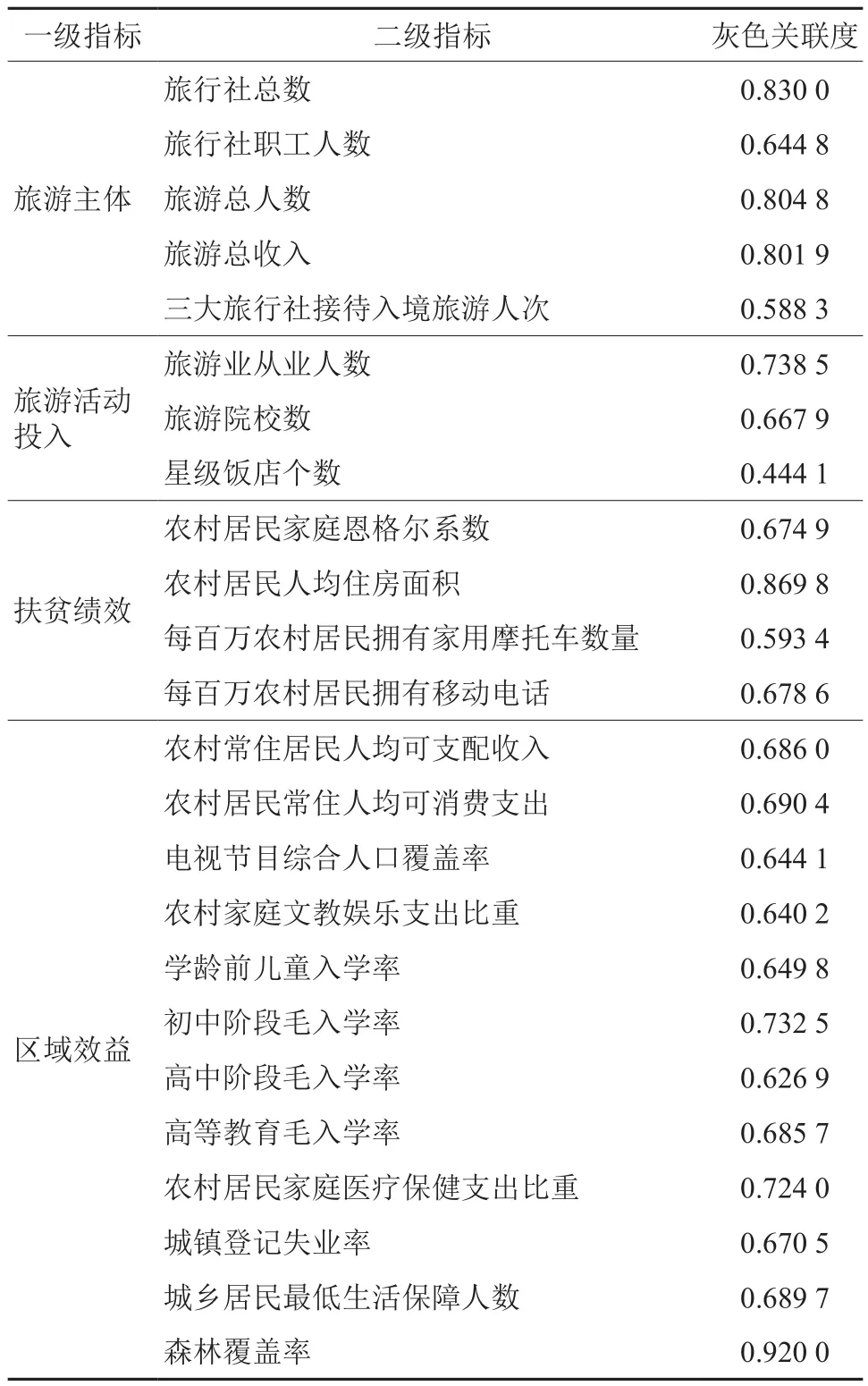

式中,ri其取值在0到1之间,关联度越大,比较序列与参考序列的关联程度越高。经过计算得出灰色关联度如表4所示。

表4 贵州省旅游扶贫策略实施效果评估体系各指标关联度

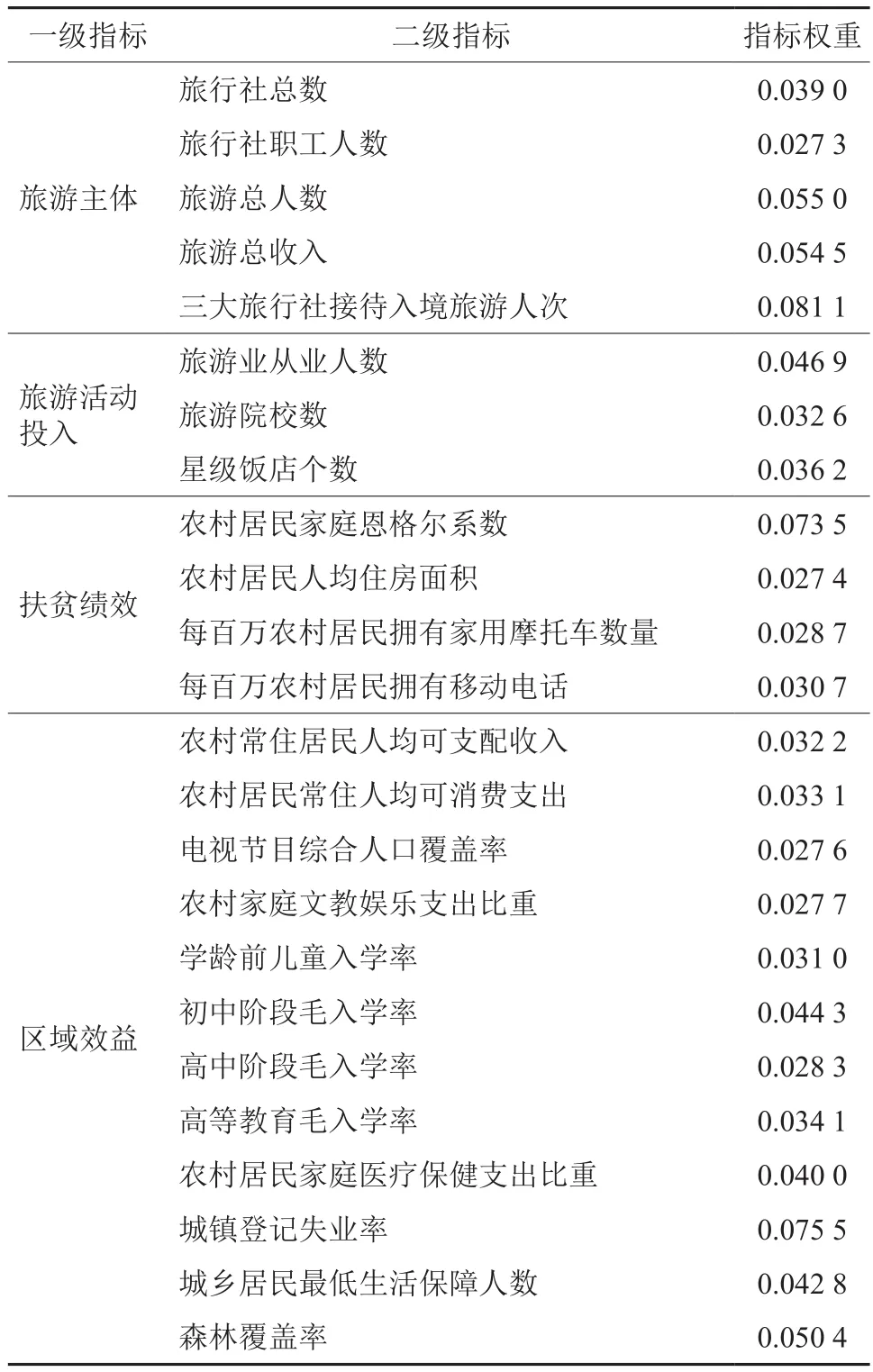

(二)熵值法确定权重

熵值法依据数据的实际情况计算得出各指标的权重,因此能真实地反映评估指标对旅游扶贫策略效果的重要性和影响程度[23],本研究在确定指标权重时,采用熵值法对灰色关联度中权重确定进行客观赋权。具体方法如下:

第一步,数据无量纲化处理。

第二步,计算第i年份第j项指标值的比重:

式中,m表示所评价的年数,表示第i个年份第j项指标进行无量纲化处理后的数值。

第三步,计算指标信息熵,计算公式为:

式中,k=1/lnm

第四步,计算信息熵冗余度:

第五步,计算指标权重:

式中,n为指标数。计算得出评估指标的权重如表5所示。

表5 贵州省旅游扶贫策略实施效果评估指标的权重

(三)实施效果评价

根据灰色关联度计算结果,可得出贵州省政府财政拨款与旅游扶贫绩效相关指标的关联度,由大到小排序为区域效益>旅游主体>扶贫绩效>旅游活动投入。关联度反映政府财政拨款与旅游扶贫各大主体的接近次序,灰色关联度越大则影响程度越高。由此,可得出政府财政拨款对旅游扶贫各大主体的影响成效,区域效益因政府财政拨款而受益的程度最明显,其次为旅游主体,扶贫绩效与旅游活动投入因政府财政拨款而产生的受益程度较为微弱(表6)。

表6 贵州省旅游扶贫策略绩效评价各主体灰色关联度

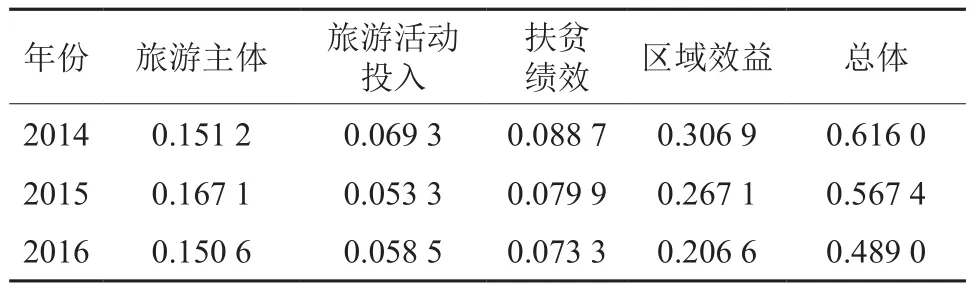

通过加权计算,得出各年度各指标的加权关联值,以年度为单位对各指标加权关联值进行加总,即得到各年度的加权关联度。从表8中可以看出,2014—2016年在政府对旅游产业财政拨款力度不断加大的同时,各指标的加权关联度并没有明显提高,反而存在下降趋势,说明在这一时期,贵州省旅游产业政府财政拨款并未发挥较大程度的正向激励与引导作用,拨款成效并不明显(表7)。

表7 贵州省旅游扶贫策略绩效评价各年加权关联度

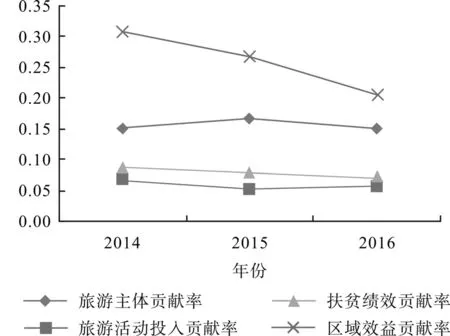

从图2具体分析来看,尽管贵州省实施旅游扶贫策略从总体上来看取得了良好的效果,2013—2017年各项指标在数据值上都存在明显的上升,但就政府财政拨款来讲,其对旅游扶贫各方面的重要程度和贡献度有所不同。首先,政府财政拨款对区域效益贡献度一直处在较高水平,但近年来有下降趋势,分析原因在于地方政府从中央部门获得的补助与专项资金,并没有以合理削减地方税收和贴息政府公债的形式让利于居民,而是被以不恰当的方式投入到政府购买和政府转移支付中,从而对区域绩效产生了负向激励作用;其次,政府财政拨款对旅游活动投入与扶贫绩效的贡献度均较低,且政府财政拨款对二者的贡献率存在下降趋势,分析其原因在于决策机制不完善,使社会公众缺乏正当途径准确地表达自身对公共资源的偏好与需求,政府在工作开展中辅以行政手段,甚至创造各种不平等竞争条件,来维护小部分群体的利益,从而产生“粘绳纸效应”,导致政府支持的各类旅游产业公共产品呈现低效状态;最后,政府财政拨款旅游主体的贡献度在波动中呈现上升状态,说明贵州省旅游扶贫策略的实施有效地促进了旅游主体保持高位稳定状态,显著地培育并壮大了旅游市场主体,旅游产业发挥扶贫效应依然存在着巨大潜力。

四、研究结论与对策建议

图2 贵州省实施旅游扶贫策略各指标对加权关联度的贡献率

从贵州省旅游扶贫策略实施效果评估分析中可以看出,总体上贵州省旅游扶贫策略取得了良好的成效,有效地加快了农村脱贫速度,但仍有问题存在,政府财政拨款的投向亟待更加科学决策,地方转移支付资金使用情况和使用效率亟需加强追踪与监督。基于上述分析,结合贵州省地区脱贫工作实施进展,总结得出以下建议:

(一)“产城景互动”,科学规划、重点推进

旅游扶贫需要多部门的密切合作与协调共进,即引导各级主体融入,加强沟通协调,充分发挥各参与主体在旅游扶贫中的积极性,构建旅游扶贫立体运行系统[24]。一要加强政策扶持,进一步完善旅游环境整治、旅游基础配套设施、旅游监管细则和公共服务体系建设。二要细化乡村旅游扶贫规划、具体实施方案、具体扶贫项目和产业建设标准等政策性文件,规范乡村旅游软硬件设施和安全管理措施,避免造成盲目建设。三要充分考虑当地的自然和文化特性、旅游市场的需求和基础设施布局等方面的问题,明确重点旅游扶贫项目的选择和启动,做到有序推进、逐步完善。

(二)“商农旅融合”,市场为主、突出效益

扶贫效益要落到实处,旅游经济效益必先行,因此,必须走出旅游发展中重产品开发、轻市场开发,重景区建设、轻市场建设的误区,整合利用上级拨付的旅游扶贫专项资金、信贷资金、企业融资等,塑造乡村旅游品牌形象。一是鼓励对旅游扶贫项目的金融支持,进一步发挥金融扶贫的功效。二是重视招商引资工作,完善税收、土地等优惠政策,吸引社会资本参与旅游扶贫开发。三是拓宽招商引资渠道,通过举办旅游招商投资说明会、经贸洽谈会,搭建招商引资中介平台等渠道,积极落实招商工作,推动旅游业提档升级和转型发展。

(三)“山水田一体”,因地制宜、凸显优势

生态环境是旅游发展的基础,要构建富有特色的一、二、三产业融合发展的旅游产品体系,杜绝破坏性开发和过度开发,促进“全域旅游模式”建设,实现区域长期可持续发展。一是大力发展绿色旅游,以生态破坏最小化实现绿色增长福利效应最大化[25]。二是加大生态保护,实行严格的保护制度,实现生态保护与旅游扶贫良性互动。三是加大监测力度,采用科学方法测度景区环境承载力,控制景区游客接待数量。四是建立和完善生态补偿机制,积极探索有利于贫困人口增强自我发展能力的多样化的生态补偿方式。

(四)“责效利统筹”,全员参与、共同富裕

旅游扶贫要以“贫困人口的获利和发展”为核心原则,遵循“效率优先,兼顾公平”的原则,建立完善的经营及利益保障机制,激发当地居民参与旅游发展的积极性和保护旅游资源的自觉性。一要积极创造就业机会,尽可能实现当地居民的生产经营活动的直接参与旅游扶贫项目,保障贫困地区居民切实融入旅游扶贫事业。二要保障当地居民首先被雇佣的权利,如参与旅游景区的基础设施建设,到旅游开发公司、合作社就业,以获取相应的经济收入。三要引导当地居民充分利用当地初级旅游消费品,通过旅游商品开发、公司加工经营形成产业闭环,参与到旅游产业链中。