医学生自杀态度与心理复原力的关系研究*

范佳丽,何苗苗,许亚军

(皖南医学院,安徽 芜湖 241002)

自杀是一个全球范围内的公共卫生问题[1],大学生是自杀的高危人群,自杀率远高于同龄人[2],而医学专业培养周期长,学习压力大,医学生作为大学生中的特殊群体,可能面临更高的自杀风险。自杀态度是指个体对自杀行为、自杀者或自杀者家属所持有的一种具有持久性与一致性的倾向[3],对大学生自杀意念具有重要影响作用[4],甚至可以促发或抑制自杀行为[5]。

心理复原力是指个体在经历困境或创伤后仍然能回复到良好适应状况的发展现象[6],本文在调查研究医学生自杀态度的基础上,期望通过考察自杀态度与心理复原力的关系,探讨当个体处于自杀风险状态时,心理复原力能否启动保护因子,保持心理健康,最终达到良好的适应,从而为开展医学生的自杀预防、干预工作提供科学依据。

1 资料与方法

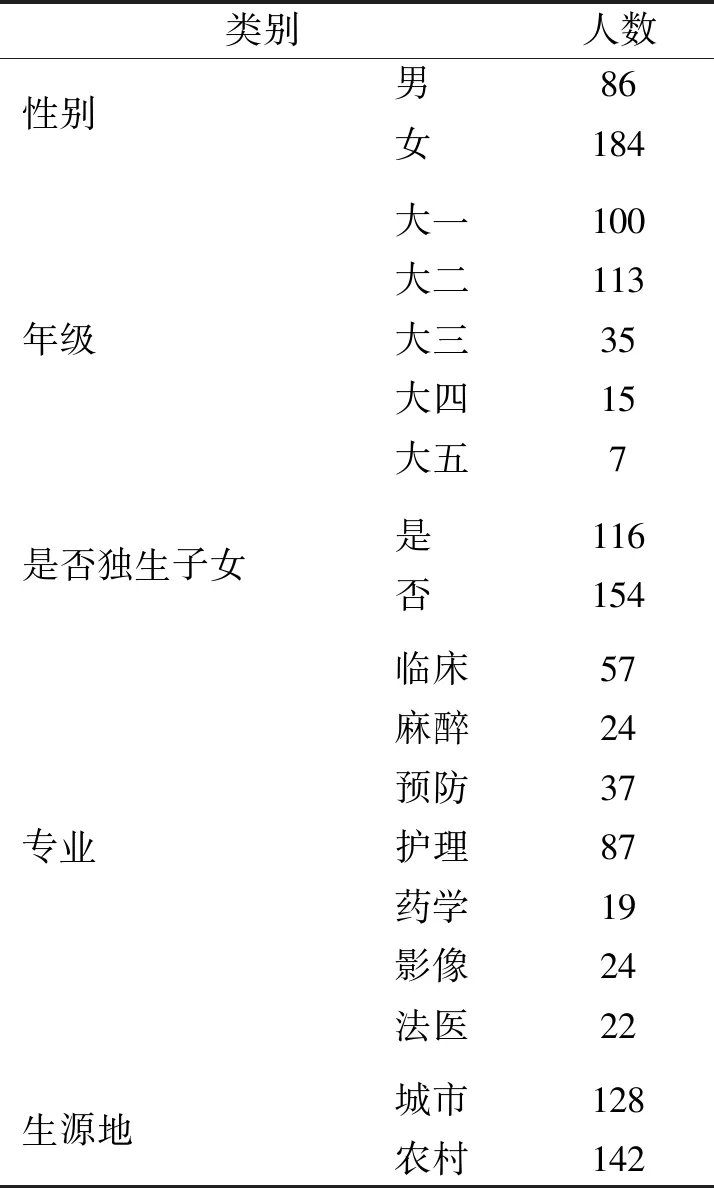

1.1对象采用随机抽样方法,选取芜湖市某医学院300名医学生为调查对象,回收有效问卷270份(有效回收率90%)。一般人口学资料分布见表1。

表1 270名医学生一般人口学资料分布情况

1.2工具

1.2.1自杀态度问卷(SuicideAttitudeQuestionnaire,QSA)该量表由肖水源编制,分对自杀行为性质的认识(F1)、对自杀者的态度(F2)、对自杀者家属的态度(F3)、对安乐死的态度(F4)4个维度,29个项目[7]。采用5级评分制,有反向计分题。按各维度的条目均分,将自杀的态度划分为三类,≤2.5视为对自杀持肯定、认可、理解和宽容的态度, >2.5 ~ <3.5视为矛盾或中立态度,≥3.5视为对自杀持反对、否定、排斥和歧视态度。问卷具有较好的信度和效度。

1.2.2大学生心理复原力量表由阳毅编制,包括31个条目,6个维度:自我效能、自我接纳、问题解决、稳定性、朋友支持、家庭支持。采用5级评分制,有反向计分题。分数越高,表明复原力水平越高[8]。问卷具有较好的信度和效度。

1.3统计学方法采用IBM SPSS 18.0进行独立样本t检验,非参数检验,相关分析和多元线性回归分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1医学生自杀态度现状分析自杀态度得分情况见表2,结果显示医学生对自杀行为性质的认识、对自杀者、对自杀者的家属以及对安乐死均持矛盾或中立态度。

2.2医学生自杀态度在不同人口学变量上的差异分析

2.2.1自杀态度在性别、生源地及是否独生子女上的差异表3显示不同性别的医学生对自杀者家属的态度差异有统计学意义(t=2.016,P<0.05),独生与非独生子女医学生对自杀行为性质的认识差异有统计学意义(t=2.104,P<0.05),自杀态度的其他方面的性别、生源地及是否独生子女差异均无统计学意义(P>0.05)。

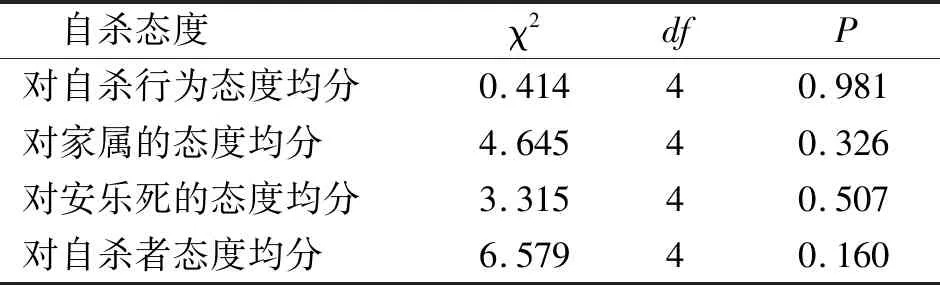

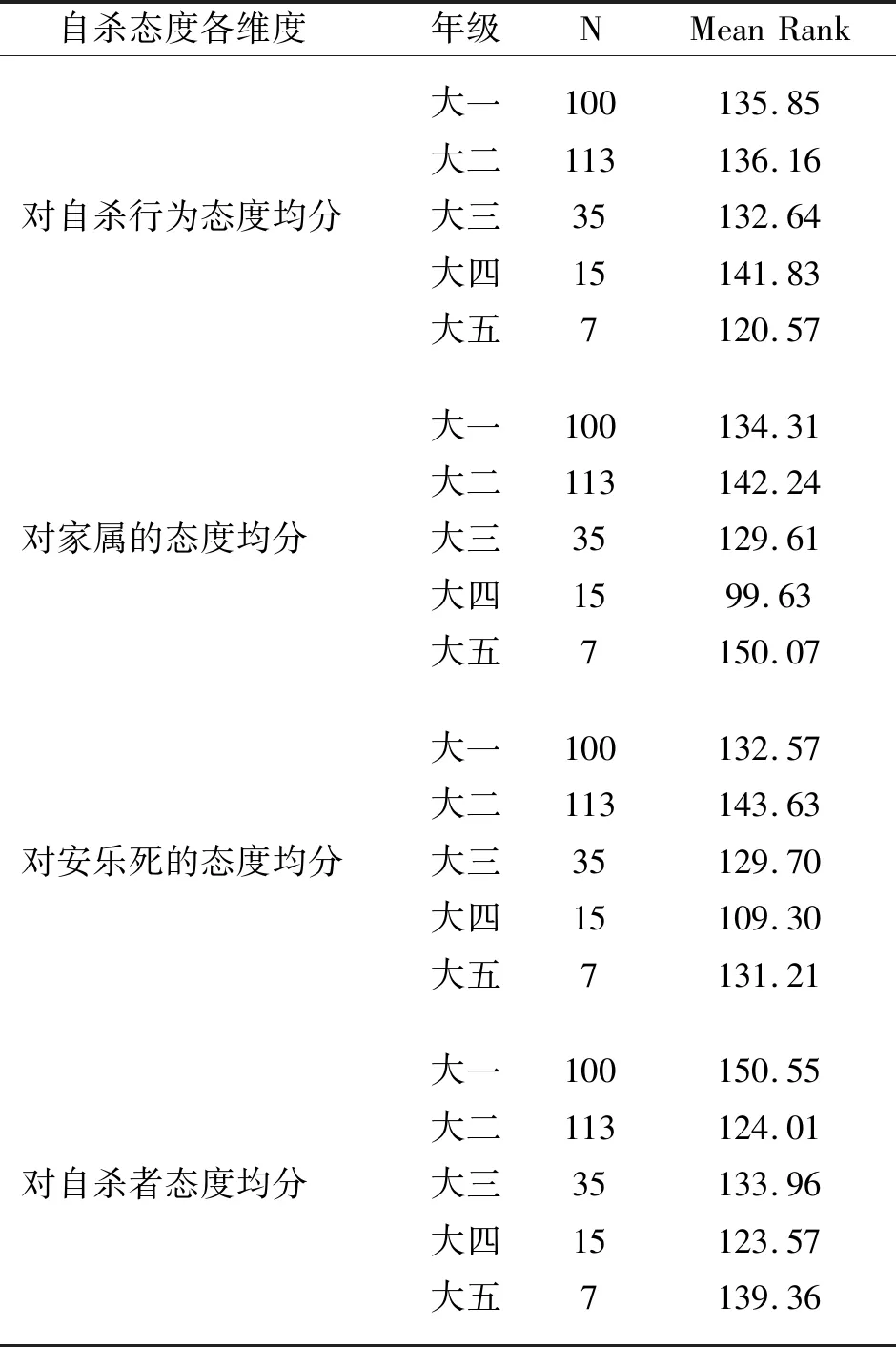

2.2.2自杀态度在年级上的差异不同年级的医学生在自杀态度的四个维度上,Kruskal Wallis检验结果的χ2统计量分别等于0.414、4.645、3.315、6.579,自由度df均等于4,渐近显著性概率P值均大于显著性水平0.05,说明自杀态度各维度的年级差异均无统计学意义。见表4、表5。

2.3自杀态度与心理复原力的相关分析表6结果显示,医学生对自杀行为性质的认识与自我效能、自我接纳、问题解决、朋友支持、家庭支持与心理复原力总分呈正相关;医学生对自杀者的态度与自我效能、稳定性、问题解决呈正相关;医学生对自杀者家属的态度与自我效能、问题解决、朋友支持、家庭支持、心理复原力总分呈负相关;医学生对安乐死的态度与家庭支持成正相关,与稳定性、心理复原力总分呈负相关。

表2 QAS 各维度得分

表3 不同人口学特征医学生自杀态度比较

注: *P<0.05。

表4 医学生自杀态度不同年级差异的K检验结果

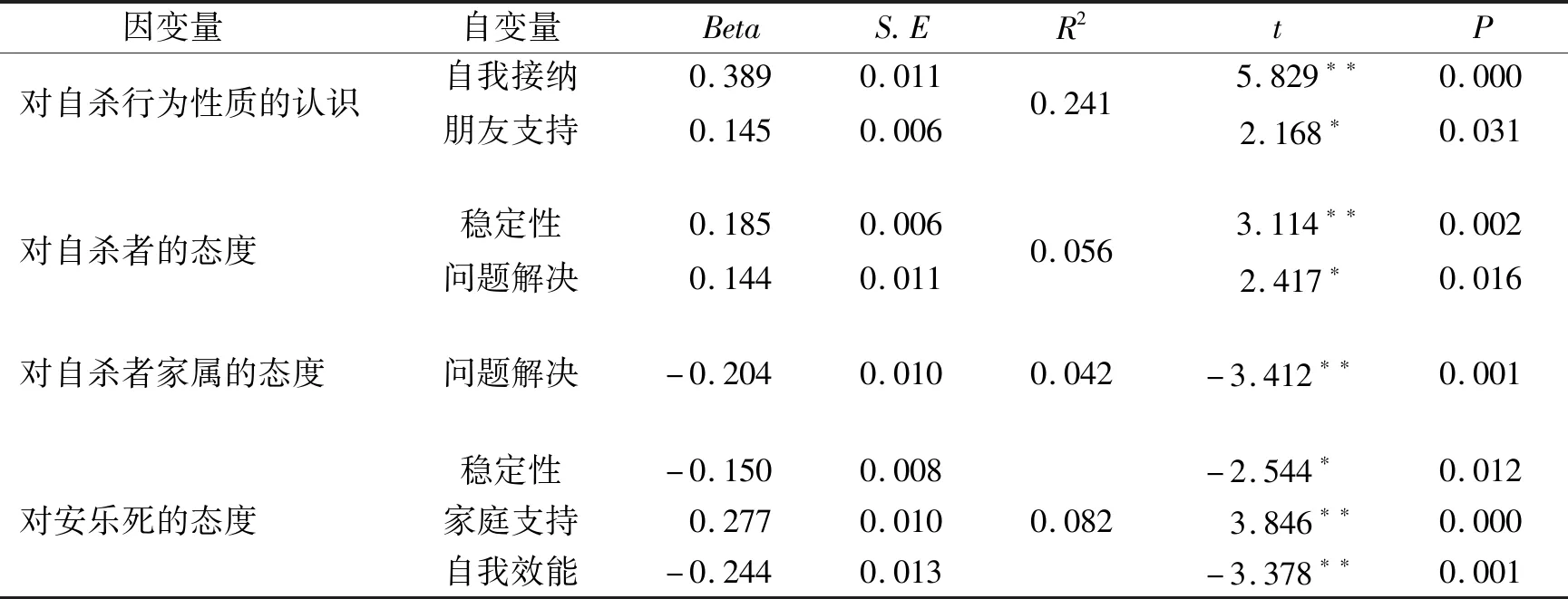

2.4医学生自杀态度的影响因素分析分别以自杀态度四维度为因变量,以与其相关的心理复原力各维度为自变量进行逐步多元回归,检验水准为0.05,结果见表7。结果表明,对自杀行为性质的认识影响因素有自我接纳、朋友支持;对自杀者的态度影响因素有稳定性、问题解决;对自杀者家属的态度影响因素有问题解决; 对安乐死的态度影响因素有稳定性、家庭支持、自我效能。

表5 不同年级医学生自杀态度比较的秩统计

表6 医学生自杀态度与心理复原力的相关性/r

注: *P<0.05,**P<0.01。

表7 医学生自杀态度影响因素的多元线性回归分析

注: *P<0.05,**P<0.01。

3 讨 论

3.1医学生自杀态度的现状本研究结果显示,医学生对自杀的态度总体上是矛盾或中立的,这与前人的研究结果相近[9-10],表明医学生对自杀行为虽然不认可,但是一方面处于青年初期的他们对生命的意义缺乏深刻的理解和认识,容易在学习、生活中遇到问题时,承受不住心理压力,进而可能选择自杀这一不成熟的应对方式;另一方面由于医学专业教育的特殊性,他们对自杀的矛盾态度,在一定程度上体现了对人的关怀及对生命质量及价值的尊重和追求[11]。因此面向医学生群体,开展有针对性的自杀预防和干预工作是十分有必要的。

3.2人口学变量对医学生自杀态度的影响医学生中女生比男生对自杀者家属持更理解和宽容的态度,原因可能是女生更倾向于将自杀者家属视为自杀行为的间接受害者[12],出于同情心,不忍排斥和歧视他们。本研究结果显示医学生中的独生子女比非独生子女对自杀行为持更否定、排斥的态度,这与关素珍的调查结果不一致[13],所以是否独生子女可能并非影响医学生对自杀行为态度的关键因素,而应综合考虑家庭氛围、教养方式、亲子关系等多种影响因素。

3.3医学生复原力与自杀态度的关系回归分析结果表明,自我接纳与朋友支持是对自杀行为态度的保护因子,个体倘若不因暂时的困境对自我的表现不满,而是始终坚信自身的价值,将有助于其摆脱不良的心态,增强对未来的信心。另外,来自朋友的物质和情感支持,作为重要的社会支持来源,能够帮助个体树立对自杀行为的正确态度[14]。情绪稳定性及问题解决能力强的医学生,倾向于积极应对压力,往往通过自身的各种行动迅速从困境中解脱出来,较少受到消极情绪的影响,因而对沉浸在抑郁焦虑等负面情绪中,并采取自杀这一消极应对方式的个体较难抱有理解和肯定的态度。而对自杀者家属的态度则表现出相反的趋势,可能与医学生特殊学习经历有关,在临床实习过程中他们常有机会直观感受到亲人离世对家属造成的巨大创伤。

安乐死作为一种特殊的死亡方式,一直备受伦理、道德的争议,但随着时代的发展,人们开始尝试从积极的层面理解它,对待它的态度也逐渐从单纯的排斥、否定变得更为矛盾和复杂。情绪稳定性及问题解决能力强的医学生,对安乐死表现的较为宽容和理解,因为安乐死客观上可以缓解个体被疾病折磨的痛苦的情绪体验,解决部分患者家属经济困难的问题,是一种强调生命质量的选择。而成长过程中享受到父母更多关爱和鼓励的医学生,与父母建立起了良好的亲密关系,遭受挫折时他们的父母通常也能够提供较大程度的帮助和支持[15],安乐死最终的结果是死亡,这会导致亲密关系的终结,面对这一结果他们持更不认可的态度。

总体来说,心理复原力水平高的医学生在经历困境或创伤时,能够运用自身具备的积极心理品质及压力承受力,通过内在、外在保护因子的交互作用,缓解不利影响,使得个体在困境或创伤后能够恢复到原有甚至更好的状态[16],极大地降低了自杀发生的风险,重新树立生活的信心和决心[17]。