九寨沟7.0级地震震后72小时灾情信息特征分析

叶肇恒,宴金旭,杨璐遥,刘 杨,梁厚朗

(四川省地震局,四川 成都 610200)

2017年8月8日21时19分46秒,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县漳扎镇(北纬33.20度,东经103.82度),发生7.0级地震,震源深度20千米,地震共造成25人死亡,493人受伤(宴金旭等,2018),同时造成灾区大量房屋破坏,导致灾区民众生命财产和自然生态环境遭受重大损失。震后72 h为黄金救援时期,此时期政府部门应急处置决策的科学性和有效性直接关系到救援工作能否顺利开展,而地震灾情信息正是地震应急处置决策的主要参考依据和影响因素(龚宇,2011)。九寨沟7.0级地震发生后,灾区人民政府第一时间进行了地震灾情信息的收集,并及时上报至上级政府,为本级和上级人民政府开展震后应急处置工作提供了重要依据。此次灾区人民政府收集和上报的灾情信息具有简短、精炼的特点,能集中体现震后政府急需处置的工作和地震现场的动态变化过程。因此,本文以九寨沟7.0级地震发生后,灾区人民政府震后72 h内上报的应急快报为着手点,通过多维度统计分析方法梳理出灾情信息的主要内容及类别,并在此基础上分析出震后72 h内灾情信息的总体特征及不同类别灾情信息的变化特征,为相关政府部门应对类似的地震灾害提供借鉴和参考。

1 震后72小时灾情信息处理

本文中灾情数据基础资料来源于灾区人民政府应急管理办公室在九寨沟7.0级地震期间上报的应急快报,主要节选震后72 h内的期次,包括应急快报第1期至第12期,共12期内容。通过对12期应急快报内容进行提取,共梳理出131条灾情信息,包括救援力量信息、人员伤亡信息、房屋破坏信息、地质灾害信息、交通道路信息、电力通信信息、转移安置信息、物资保障信息8个方面的信息。在对九寨沟7.0级地震震后72 h灾情信息的特征分析时,主要采用多维度数据统计分析的方法(张方浩等,2012),围绕收集的12期应急快报内容,以时间为进程轴,以信息数量、信息内容、信息描述等灾情信息属性为维度进行综合分析,通过数据图表展现其变化规律和趋势。

2 震后72小时灾情信息特征

2.1 灾情信息的总体特征

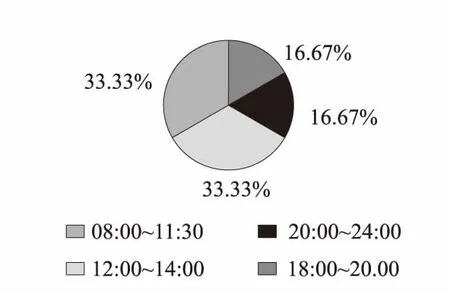

(1)灾情信息表述数量特征。通过统计分析发现,不同期应急快报灾情信息表述数量变化呈连续非标准“正态分布型”变化(如图1)。震后72 h信息表述数量的变化主要分为3个阶段,其中第一阶段为第1期至第5期应急快报,对应震后0~12 h;第二阶段为第6期至第8期应急快报,对应震后12~24h;第三阶段为第9期至第12期应急快报,对应震后24~72 h,每一阶段信息表述数量都呈现出非标准“正态分布型”变化,其中不同期次应急快报内容表述的数量,在不同时段所占的百分比如图2所示。

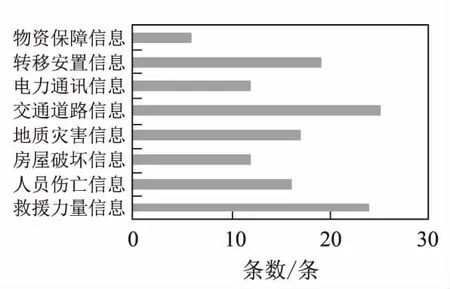

(2)灾情信息的内容特征信息。经统计,应急快报中提炼出的8个方面灾情信息,各类灾情信息所占条数(如图3),图中显示,各类灾情信息的数量由多到少依次为交通道路信息、救援力量信息、转移安置信息、地质灾害信息、人员伤亡信息、电力通信信息、房屋破坏信息、物资保障信息,各类灾情信息的条数从侧面反映出本次地震震后政府应急处置重点工作应为交通保障、人员搜救、转移安置和地质灾害排查。

图1 震后信息表述数量的变化曲线

图2 不同时段不同期次应急快报内容表述的数量所占百分比

图3 各类灾情信息所占条数

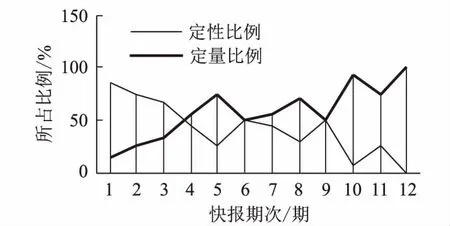

图4 定性和定量描述变化趋势

(3)灾情信息的描述性特征。应急快报中131条灾情信息中,定性描述为59条,定量描述为72条,两者所占比例分别为45.04%和54.96%。每一期应急快报中,定性描述所占比例呈逐渐减少的趋势,定量描述所占比例呈逐渐增加的趋势(如图4),震后约4h定量描述所占比例大于定性描述,说明震后约4 h后灾情信息逐渐明朗。随着时间的变化,定量描述的灾情信息所占比例逐渐增大,约在震后72 h趋于百分之百,这也符合震后灾情从“黑箱期”逐渐变化到“白箱期”的规律。

2.2 灾情信息的分类特征

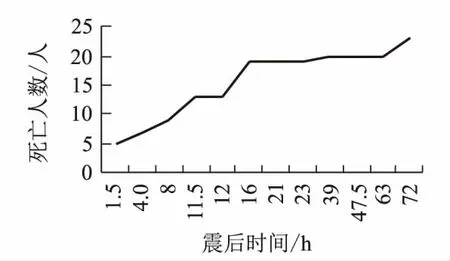

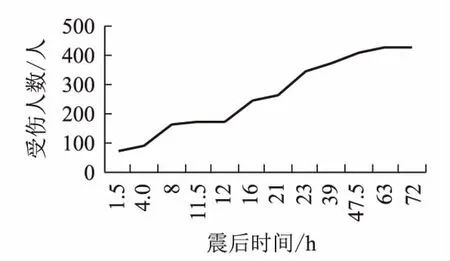

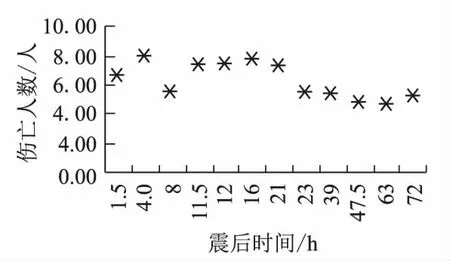

(1)人员伤亡信息特征。九寨沟7.0级地震应急快报中关于人员伤亡的描述主要采取定性和定量相结合的方式,定性描述为伤亡的类型,定量描述为不同伤亡类型的数量。其中,死亡人数在震后72 h内呈逐渐增加的趋势(如图5),在震后0~16 h死亡人数增长的速度较快,在震后16 h后逐渐趋于平稳。受伤人数在震后72 h也呈逐渐增长趋势,在震后48 h后逐渐趋于平稳(如图6),说明本次地震人员伤亡相对较轻,人员搜救工作在震后48 h内基本完成。通过分析人员伤亡比,发现震后72 h不同阶段的伤亡比基本介于4%~8%之间(如图7)。

图5 死亡人数变化趋势图

图6 受伤人数变化趋势

图7 人员伤亡比

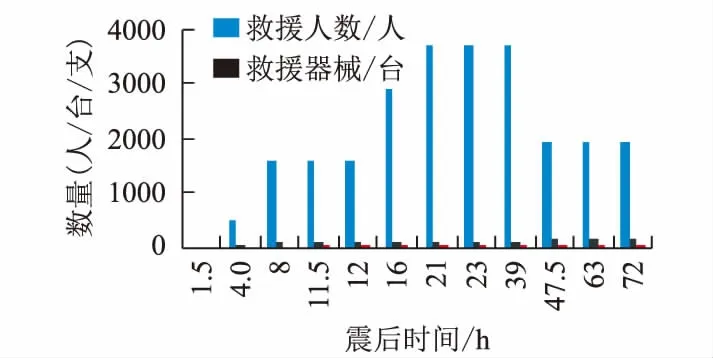

图8 救援力量情况信息

(2)救援力量信息特征。九寨沟7.0级地震发生后,当地政府和外来救援力量迅速响应,应急快报统计显示,参与救援的人数、投入的救援器械和专业的救援队伍力量在震后0~21 h内迅速增加,在21~39 h逐渐趋于平稳,在39~72 h呈降低趋势(如图8),这反映出震后各方救援力量集结速度比较迅速,约在震后21 h内完成集结参与救援。震后21~39 h救援力量的变化情况,说明当现场集结一部分救援力量后,现场指挥部结合现场破坏及人员伤亡情况进行决策评估,对救援力量部署迅速做出调整,减少救援力量的投入,优化了救援力量资源。在对外界专业救援力量进行统计发现,外界专业救援力量约在震后12 h才投入到灾区救援工作中,这表明外界专业救援力量介入灾区具有一定的滞后性,震后自救互救仍是灾区首要采取的救援措施。

(3)房屋破坏信息特征。对灾区受损房屋进行排查、鉴定与统计是震后应急处置的主要工作之一,也是灾后恢复重建的重要科学依据。分析九寨沟7.0级地震应急快报中房屋灾情信息发现,震后0~12 h,房屋灾情信息主要以定性描述为主;震后12 h,房屋灾情信息出现部分定量描述,主要为不同结构类型房屋的破坏数量。出现此情况主要是由于九寨沟地震发生在夜间,地震发生后不利于及时进行房屋损坏的统计。图9显示,在震后约39 h后,不同结构类型房屋的破坏数量呈明显增加的趋势,在震后约63 h趋于平稳,说明在震后12~63 h为房屋受损鉴定和统计的主要阶段。

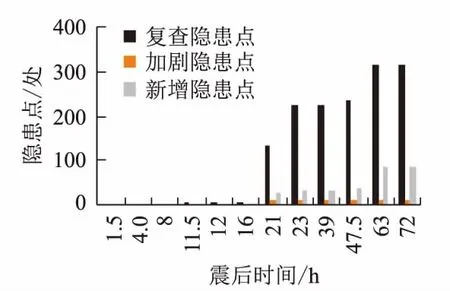

(4)地质灾害信息特征。由于九寨沟灾区地处高山峡谷地区,地震灾害会引发次生地质灾害,地质灾害排查与防治是震后应急处置的重要工作。分析应急快报中关于九寨沟7.0级地震发生后对地质灾害隐患点的排查描述发现,夜间环境(震后0~8 h)阻碍了相关地质灾害部门开展地质灾害隐患点鉴定与排查工作。此项工作在震后约11 h才逐渐展开(如图10),并在震后21 h进入爆发式增长阶段,在震后63 h地质灾害隐患点的鉴定与排查工作基本完成。

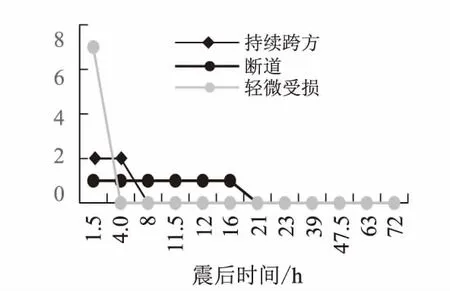

(5)交通道路信息特征。九寨沟7.0级地震应急快报中显示,震后灾区大部分交通道路很快被抢通,部分轻微受损的道路在震后0~4 h基本全部恢复正常,少数断道的道路在震后8 h被抢通,仅有1处持续垮方的道路在震后16 h被抢通(如图11)。这表明九寨沟地震发生后,当地政府部门投入了大量的人力和物力用于保障交通道路,交通道路的保障是震后应急的重点工作。

图9 震后房屋统计数据信息

图10 地质灾害隐患点排查情况

图11 交通道路情况

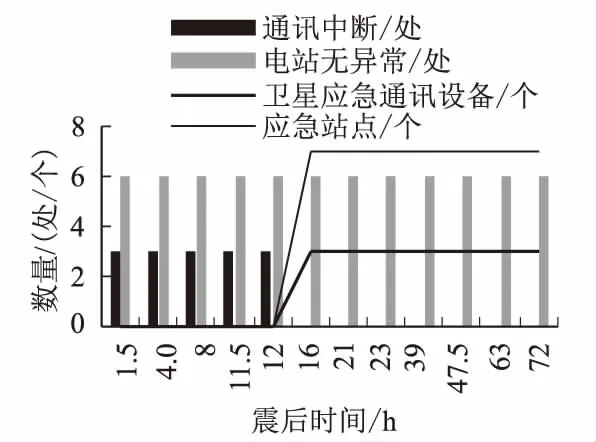

图12 电力通讯情况

(6)电力通信信息特征。震后通信和电力作为保障各项救援工作开展的基础支撑,在开展救援工作中起到举足轻重的作用。从九寨沟7.0级地震应急快报统计分析中发现(如图12),本次地震部分地区在震后0~12 h出现短暂通信中断,电站无异常,供电未出现中断。在震后12 h,电力抢险队伍逐渐增设了部分卫星应急通信设备和应急站点,基本全部实现了灾区电力和通信的正常通畅。

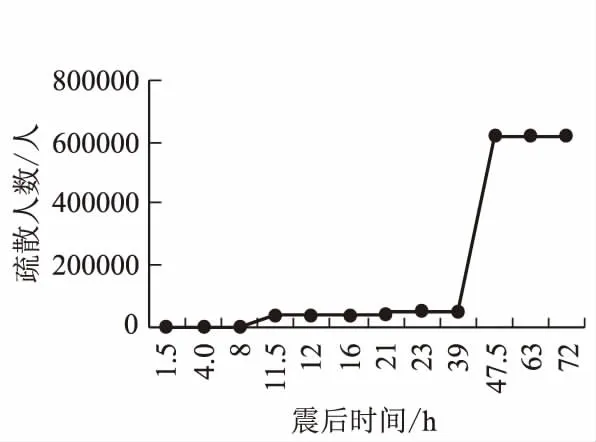

图13 震后人员疏散情况

(7)转移安置信息特征。九寨沟7.0级地震发生时,灾区聚集了大量的外来游客,本次转移安置的主要人群为游客,约占转移安置总人数的90%,灾区人民政府投入大量的救援资源进行游客的转移安置。应急快报统计数据显示,游客的转移安置工作主要处于震后8~48 h,特别是震后的39~48 h是疏散游客的重要时段,大量人力物力用于游客疏散,震后48 h后外来游客几乎全部疏散完毕(如图13)。

图14 物资保障信息情况

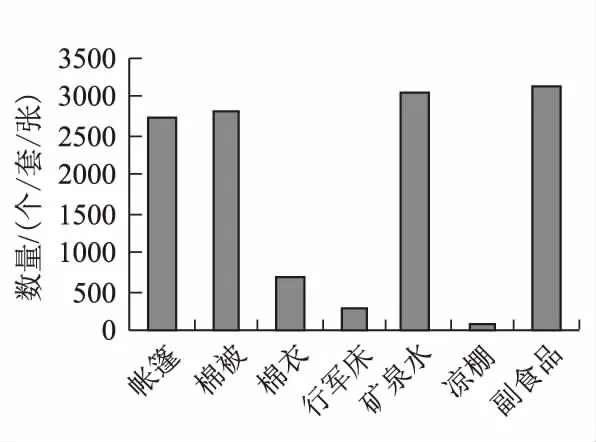

(8)物资保障信息特征。九寨沟7.0级地震应急快报中关于震后应急物资保障的信息显示,九寨沟7.0级地震后72 h内供应的应急物资主要包括帐篷、棉被、棉衣、行军床、矿泉水、凉棚和副食品等类别(如图14)。其中,需求量较大的为帐篷、棉被、矿泉水和副食品,棉衣、行军床、凉棚等需求量相对较小。出现这一情况的主要原因是地震发生时正值夏季,同时非极重灾区的房屋整体结构保持比较完整,棉衣、行军床、凉棚需求较少。

3 结论与建议

通过对九寨沟7.0级地震震后72 h内应急快报中采集的地震灾情信息进行分类和特征分析,本次地震总体灾情信息的内容随着时间的推移逐渐增多,定量描述逐渐大于定性描述;不同种类灾情信息随着时间的变化处于不断的变化过程,政府地震应急决策和工作部署随着地震现场的变化处于动态变化状态,这也表明在地震发生后72h内的不同时段,政府应急处置决策、处置措施、重点工作内容应有所不同,根据九寨沟7.0级地震应急快报中统计分析,震后72h可划分为地震灾害处置特别紧急期、地震灾害处置紧急期、地震灾害处置过渡期。

(1)地震灾害处置特别紧急期(震后0~4 h)。地震灾害处置特别紧急期,是地震应急处置的重要阶段。灾区人民政府应在震后第一时间根据地震灾害基本要素,快速启动地震应急预案,拓宽灾情信息收集渠道,快速掌握地震灾害灾情动态变化情况,及时开展人员搜救工作,重点保障生命救援通道、电力通信的畅通等,为地震应急指挥信息传达、地震外界应急救援力量的介入、灾区民众转移安置等地震应急处置后续工作提供保障。

(2)地震灾害处置紧急期(震后4~48 h)。地震灾害处置紧急期,随着地震应急救援工作的进展,地震灾害现场环境会发生一定变化。灾区人民政府应结合地震灾情信息和地震灾区环境的变化,及时评估地震灾区现状,全面开展人员搜救、房屋鉴定、地质灾害排查、交通道路管制、电力通信保障、转移疏散安置和物资保障等工作,同时对于灾区出现的急需重点解决事项,应根据地震现场灾情信息,快速转变重点决策部署工作,以满足地震现场动态变化的需求。

(3)地震灾害处置过渡期(震后48~72 h)。地震灾害处置过渡期,地震灾区现场环境随着人为不断干预,会逐渐向恢复期过渡,灾区人民政府应结合灾区现场状况,及时调整救援工作重心。此阶段应主要加强转移安置、灾民物资生活保障、过渡性安置等方面工作部署。对于灾区部分恢复或者趋于平稳的应急处置工作内容,应减少救援资源的投入,可分阶段地分流外来地震现场救援人员和资源,减轻地震灾害现场的生活保障压力,为灾区向灾后恢复期过渡做准备。