基于生态文明和“双一流”建设需求的水土保持与荒漠化防治学科人才培养与教学改革

——以贵州大学为例

彭旭东, 戴全厚, 丁贵杰, 史东梅

(1.贵州大学 林学院, 贵州 贵阳 550025; 2.西南大学 资源环境学院, 重庆 北碚 400716)

水土保持与荒漠化防治是生态文明建设的重要内容,是全面建成小康社会的基础工程。水土流失、西北荒漠化和西南石漠化是目前中国最严重的三大生态问题,同时也是人类面临的严重生态危机,它威胁着人类的生存和发展。水土保持与荒漠化防治是1994年国家高等院校专业调整后确定的国家级重点学科[1]。作为一门多学科综合和交叉性学科,水土保持与荒漠化防治的主要任务是解决中国对水土资源保护、改良和合理利用所提出的关键理论与技术问题,同时肩负着为国家和地方培养能在水利、林业、农业、环境保护等相关部门,从事水土保持与荒漠化防治相关工作专业人才的责任。党的十九大就生态文明建设的发展理念、目标任务和战略举措作出了全面安排部署,明确提出要加大生态系统保护力度,推进水土流失综合治理[2]。中国西南岩溶区水土流失、旱涝、石漠化、人地失衡等生态环境问题突出。在新时期生态文明建设和“双一流”建设背景下,为进一步提高水土保持与荒漠化防治学科(以下简称“水土保持学科”)教学质量,培养服务地方生态环境建设与社会经济发展的复合型高层次人才显得尤为重要。因此,本文以贵州大学为例,分析了新时期水土保持学科发展面临的任务,并进一步探讨了新时期水土保持学科人才培养目标、人才培养要求以及教学改革等方面的问题,为新时期水土保持生态文明建设培养“厚基础,强能力,高素质”复合型—流人才提供理论支持。

1 水土保持学科发展面临的任务

自1958 年北京林学院成立水土保持专业,经过几十年坚持不懈的努力,中国水土保持与荒漠化防治学科得到快速的发展,水土保持工作取得了世人瞩目的成效,水土流失面积和强度都有了大幅度下降,但水土流失量大面广的现状没有改变,发展和保护的矛盾依然较为突出。在中国西南岩溶区,石漠化问题仍是一个亟待解决的重大问题。2015年国务院颁布的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,吹响了中国大学冲击世界顶尖学府的号角,创建世界一流的水土保持学科,为社会培养一流人才,是水土保持学科的根本使命。进入新时代,人民群众从求生存发展到求生态美好,对干净水质、绿色食品、清新空气、优美环境的需求更为迫切,这为做好水土保持工作提供了无尽的力量源泉,但也是水土保持学科面临的根本任务[2]。就目前中国西南岩溶区而言,土壤侵蚀的研究还处于探索阶段,其中关于土壤流失/漏失方式争议较大,缺乏针对性、系统性的水土保持理论体系。作为贵州省唯一的省部共建和国家“211工程”重点建设大学,贵州大学的水土保持学科在服务西南石漠化地区生态环境建设及专业人才培养方面任务重大。水土保持专业是贵州大学特色专业,所属一级学科林学是贵州省国内一流建设学科,也是国家一类特色专业和全国第一批卓越农林人才培养计划试点专业。因此,本学科今后应着重研究并揭示以贵州省为中心的西南岩溶区土壤流失/漏失原因、方式、机制,以及各影响因子之间的相互作用、机制,建立不同尺度下喀斯特地表和地下两个方向的水土流失模型,形成喀斯特特殊环境下的土壤侵蚀及阻控的理论与方法,丰富土壤侵蚀与水土保持学科的内涵;通过探究喀斯特土壤侵蚀与全球变化的关系,有助于掌握中国西南岩溶区未来土壤侵蚀及其环境特征变化趋势,为地球表层系统科学的发展做出贡献。

2 新时期水土保持学科对人才的培养要求

自20世纪50年代以来,在以关君蔚院士为代表的全体水保人的共同努力下,水土保持学科服务国家发展重大需求,在流域治理、林业生态工程、水土保持工程和荒漠化防治等领域作出了重大贡献。在建设生态文明和美丽中国的新时代,水土保持学科如何继承和发扬学科优势,继续为国家生态环境建设事业服务,是学科面临的重大机遇和挑战。

新时期党中央将建设美丽中国作为全面建设社会主义现代化国家的重大目标,提出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,这为水土保持学科的发展提供了难得的历史机遇[2]。目前,水土保持生态文明建设面临不少挑战,中国仍然是世界上水土流失最为严重的国家,量大面广,水土流失防治任务艰巨,而水土流失导致的石漠化问题依然是西南岩溶区最严重的生态环境问题,加强水土保持学科人才培养对于石漠化治理及生态文明建设具有重要意义。

2.1 新时期人才培养目标

水土保持学科人才培养在区域上应有区域特色。如作为最早成立水土保持与荒漠化防治专业的高校,北京林业大学水土保持学科已发展为国家级重点学科,在流域管理、林业生态工程及荒漠化防治工程等方面具有鲜明的特色和优势。西北农林科技大学水土保持与荒漠化防治专业已发展为国家级特色专业和陕西省的名牌专业,形成了以干旱半干旱地区的土壤侵蚀、水土保持工程、林业生态工程和流域管理为主体的特色专业。内蒙古农业大学水土保持学科经历近60 a的发展,在荒漠化防治、沙区植物资源保护与利用、沙产业开发等方面形成了自己的特色和优势,已体现出明显的区位优势、资源优势和人才优势及民族特色、文化特色,在国内同类学科中处于前列,在国际上有重要影响。贵州大学水土保持学科人才培养也应在西南区石漠化防治、石漠化区植物资源利用与保护等方面形成自己的特色和区域优势。贵州省所在的西南岩溶山区人地矛盾突出,水土流失和石漠化问题极为严重且其发展势头尚未完全遏制。作为贵州省国内一流建设学科,贵州大学水土保持学科人才培养应以“双一流”战略和生态文明建设为契机,着力纠正现阶段教育教学中存在的种种问题,补上人才培养这块短板,形成自己的区域特色和优势,紧紧围绕“立足贵州、面向西南、服务生态文明建设、力争世界一流”的理念,重点培养服务贵州及西南喀斯特石漠化综合治理、水土流失防治以及水土保持生态文明建设的复合型应用人才。

2.2 新时期人才培养要求

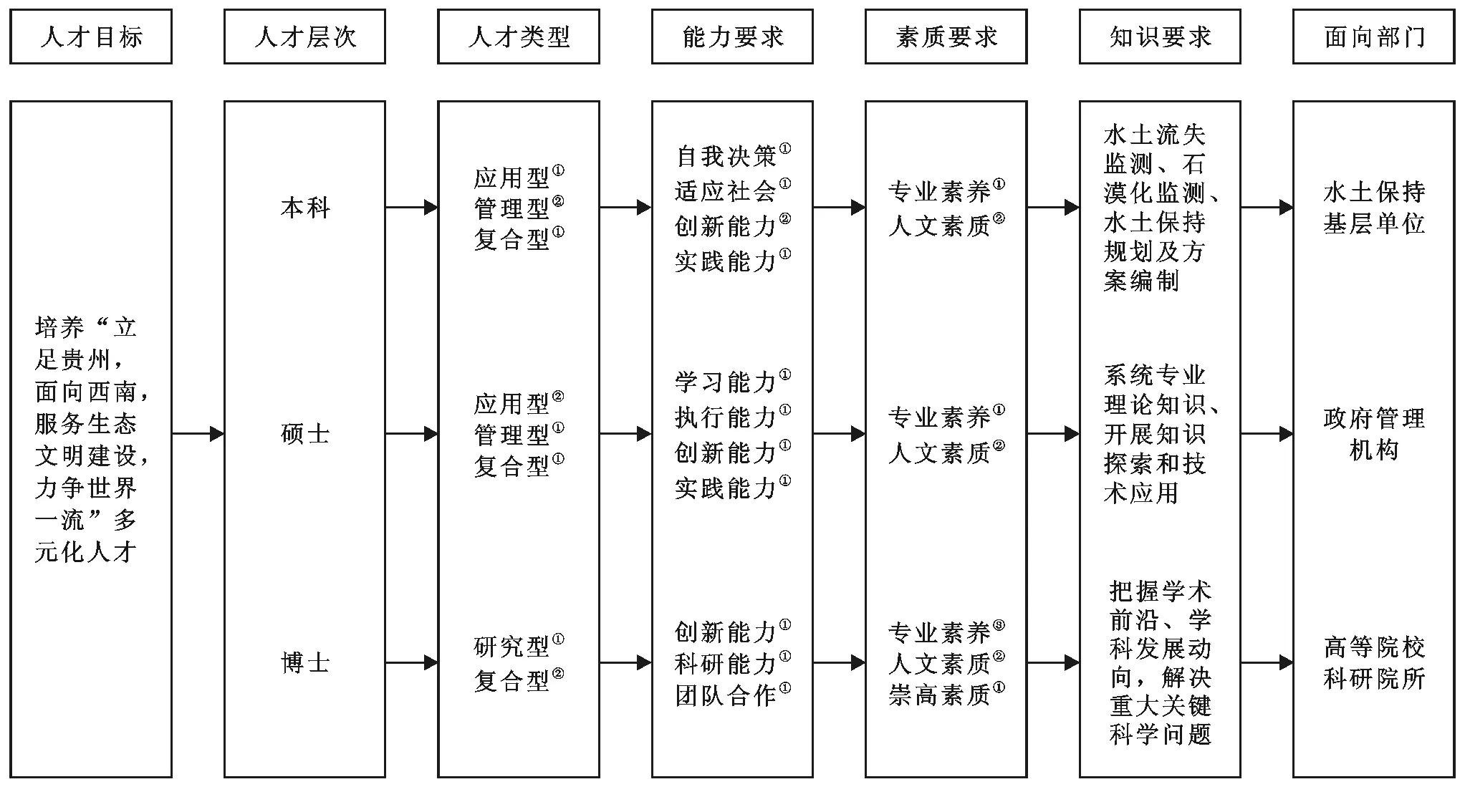

从世界范围来看,科学综合化、技术智能化、经济国家化、社会信息化已成为当今世界发展的主要趋势。基于新时期水土保持学科人才培养目标(图1),培养具有厚基础、强能力、高素质的复合型人才显得尤为重要,使所培养的毕业生能够从容地面对社会。复合型人才指知识复合、能力复合、素质复合等多个方面。新时期水土保持学科复合型人才不仅能够在水土保持专业领域有相当的能力和素质,而且在相关领域知识技能上能够达到一定的广度和深度,充分为水土保持生态文明建设贡献力量。

注:①主要; ②次要; ③第3重要。图1 新时期水土保持学科“多元化”“知识-能力-素质”型人才培养要求

本科生培养在知识上应当重视水土保持学科及相关学科基本理论、基础知识(包括数学、化学、物理等基础知识,林学、地学、生态学、环境科学与工程、水利与水利工程等专业知识)以及水土保持与生态环境修复的理论技术与方法。对贵州大学而言,重点为石漠化发生、防治及监测理论与技术,掌握水土流失监测、水土保持规划及方案编制等知识体系。通过大学4 a的课程学习、学生自我学习和锻炼,在素质上要求具备专业素养(思想素养、政治素养、道德素养、职业素养、社会交往和适应素养等)和人文素质(发展与保护、生态与文明、人道主义与自然主义等)。一般的专业素养指的是对于一项技术钻研极深,了如指掌;更高级的专业素养是能高屋建瓴地看待整个学科的发展,从宏观上去认知分析该学科,给出很有见地的看法。人文素质指人们在人文方面所具有的综合品质或达到的发展程度,包括具备人文知识、理解人文思想、掌握人文方法和遵循人文精神4个内容。在能力上,应加强自我决策能力、适应社会能力、创新能力、实践能力的培养和锻炼。其中,自我决策能力包括发现问题的能力、灵活的应变能力、组织优化的能力、谋划的能力、自我检查的能力;创新能力包含几个方面,即找问题、出思路、想办法、巧实现、能表达,找问题是一个观察、发现和抽象过程,出思路是一个逻辑思考过程,实现是动手的过程,表达是推广、抽象、协作、思考等过程的总和,是创新活动中必不可少的部分。实践能力是将水保理论知识应用于生产实践的能力,解决实际问题的能力。通过本科阶段“知识—能力—素质”的培养,使本科生能在水土保持、林业基层单位及相关部门从事规划、方案编制、设计、施工、监测、监理及生态环境修复的复合型和应用型人才。

硕士研究生培养在知识上应结合学生的职业规划及导师课题研究方向自主选择,纵横发展[3]。贵州大学研究生纵向上要掌握系统深入的专业理论知识,侧重于基础理论方面的研究,重点是西南岩溶区水土流失、水土漏失、石漠化发展及水土保持等原理和机制等方面的内容,揭示未知科学领域,为中国生态文明建设做出突出贡献。通过本学科高级理论与基础课程的学习,去探索知识和技术的应用,具备石漠化防治工程、水土保持工程、水利工程、农业工程、生态工程等内容。通过3 a的研究生学习和锻炼,在素质上也要求具备较高的专业素养和人文素质。在能力上,加强学习能力、执行能力、创新能力和实践能力的培养和锻炼,其中纵向发展更侧重创新能力,主要通过科学研究能力的训练实现。其中,学习能力是自我求知、做事、发展的能力,是其他能力之基础;执行能力是把想法变成行动,把行动变成结果的能力,包括对问题的界定,执行过程设计,完成任务方法等。通过研究生阶段“知识—能力—素质”的培养,让研究生成为从事水土保持规划、管理与监督的政府行政和事业单位需要的以及部分高校和研究院所从事教学和研究的复合型和管理型人才。

博士研究生通过本硕阶段的学习,在知识上应通过文献资料去把握学科的学术前沿、学科的发展动向,要具备解决学科重大关键科学问题的系统思维和知识。在素质上要求具备专业素养、人文素质以及有服务国家和人民的社会责任感,有献身水土保持与荒漠化防治事业的崇高素质。在能力上要求加强创新能力、科研能力和团队合作能力的培养和锻炼。其中,科研能力包括发现和分析学科前沿关键科学问题,探索并设计解决科学问题的实验方案、对实验数据和结果进行分析和讨论、表达研究成果等。科研能力的培养,离不开团队的互补互助,因此要具备团队合作能力。水土保持与荒漠化防治事业的推进需要学科理论的不断完善和科研成果的不断推陈出新,所以科学研究与教育传承工作始终不能中断[4]。对贵州大学而言,考虑到西南岩溶区生态环境建设需求,应鼓励博士研究生重点开展水土流失、水土漏失及石漠化相关科学问题的学术研究,相关学科水文学、水力学、土壤学、地质地貌学、生态学等可以结合学科交叉点进行相关方面的突破,推进各学科实质性的发展,为中国的高等院校和科研院所培养厚知识、强能力、高素质的研究型和复合型高层次人才,把我们的国家建设成为真正的高等教育强国。

3 新时期水土保持学科的教学改革措施

3.1 优化课程体系,完善水土保持生态文明建设人才培养的知识体系

培养为新时期水土保持生态文明建设的“知识—能力—素质”复合型人才,必须要优化课程体系,满足培养人才的知识体系。本科生课程体系:通识课程教育是培养“厚知识、强能力、高素质”创新性复合型人才的基础,欧洲一些高校对通识教育重视甚至超过了专业教育。虽然我们很多高校都设置有数学、化学、物理等通识课程,但重视力度不够,让学生沦为“为考试而学习”,没有为今后的生产实践及科学研究打下坚实基础。贵州大学专业课程应当立足贵州省或西南岩溶区的实际,加强地方特色课程或教材的建设,如关于水土地表流失和地下漏失、石漠化防治新理论、新技术等教材建设。此外,要加强水土保持法等相关课程的教育,加大有关生态文明的宣传和教育,培养并增强学生生态文明建设的法制意识。研究生课程体系设置相对灵活,但也要在水土保持生态文明建设的大目标下,保持本学科基础和应用课程深度上的拓展,注重导师与学生的互动[5]。在课程考核上,不仅要考核学生对课程知识的掌握程度,还要考查学生运用理论知识解决实际问题的能力,以满足生态文明建设过程中的社会需求[6]。

3.2 改进教学方法,提升水土保持生态文明建设人才培养的教学质量

先进的教学方法可以唤起学生学习的热情,提升人才培养的教学质量。爱因斯坦曾指出“兴趣是最好的老师”。新时期贵州大学水土保持专业的教育,一定要培养学生的学习兴趣,让学生拥有成为一名“厚知识,强能力,高素质”创新性复合型人才的意识和强烈愿望,拥有为水土保持生态文明建设贡献力量的决心和追求。一是教师通过教改项目、学习交流、访问等改进教学方法,如罗永忠[7]提出的专题讨论式教育,不仅能让学生参与到教学中来,还能将被动接受的理论知识与实际结合起来,增加了教学的深度和灵活性,调动了学生学习的主动性和积极性;二是学生要自我主动或教师引导学生主动学习专业的发展前景、学科的历史意义,这就需要加大对水土保持工作在生态文明建设中的重要作用进行宣传。

3.3 丰富实践环节,提升水土保持生态文明建设培养人才的能力水平

水土保持是一门实践性强的专业,需要在实践中创新,在创新中发展,因此水土保持学科教学必须要丰富实践环节,重点培养学生实践能力和创新能力,这也是水土保持生态文明建设的需要。目前,大部分开设水土保持与荒漠化防治专业高等院校都非常重视本科生在实验教学、课程及专业实习、科研训练项目、三下乡、毕业论文设计等环节中实践能力和创新能力的培养[8-10],但也要进一步增加实践教学的比重,搭建良好的实践教学平台,改革和优化实践教学内容和方法[11]。然而,目前贵州大学对研究生实践环节培养重视力度不够,导致一些研究生对新知识“望而却步”,缺乏学习能力;对科研任务“拖延”和“积压”,缺乏执行能力;一次实验失败就不做了,对于挑战性的研究方向不敢去尝试,缺乏坚持和自信能力。笔者认为高校也应重视研究生实践环节中各种能力的培养和锻炼,新时期生态文明建设要求的人才不仅要成果突出,还要能力强,素质高。

3.4 注重国际化人才培养,提升水土保持生态文明建设培养人才的国际竞争力

新时期一流学科培养的人才应当具备一定的国际竞争力,其一是所培养人才综合素质在世界范围内相对优秀,其二是所培养人才应该具备国际化视野与全球胸怀,能适应国际规则、参与国际事物和全球就业竞争。对于新发展为二线城市的贵州大学来说,其国际化程度很低,培养的水土保持专业人才国际竞争力不强。人类只有一个地球,水土流失、荒漠化及石漠化是全球变化的重要研究课题,因此需要打通与中外相同或相邻学科高校间互访、互派通道,进一步加强高校间的联合培养、合作教学,聘请知名的外国专家讲学、合作研究,积极创造、组织并参与国际学术交流会议,时时把握国际发展动向,提高中国水土保持学科在国际上的影响和地位[3]。当然,新时期水土保持生态文明建设科技人才的培养,还需加强与生产单位、科研院所之间的深度合作。

4 结 论

新时期生态文明建设和“双一流”建设为水土保持学科发展创造了良好条件,但由于中国西南岩溶区水土流失过程复杂,石漠化等生态环境问题突出,学科面临的任务艰巨,相关高等院校应当在生态文明建设总体方针的指导下,紧密结合西南岩溶区生态环境保护与开发利用实际,在基础理论、应用基础理论和关键技术上取得突破与创新,着力提升水土保持学科支撑中国新时代生态文明建设能力,并围绕“立足西南,面向全国,服务生态文明建设,力争世界一流”的人才培养目标,重视知识、能力和素质等环节的培养,从优化课程体系,改进教学方法,丰富实践环节,注重国际化人才培养等方面的教学改革入手,总体提升人才培养质量,培养服务地方生态环境建设与社会经济发展的“厚基础,强能力,高素质”复合型一流人才,为水土保持生态文明建设贡献力量。