《容安馆札记》中的“成都豪侠”

庞惊涛

黄庭坚像

《宜州家乘》书影

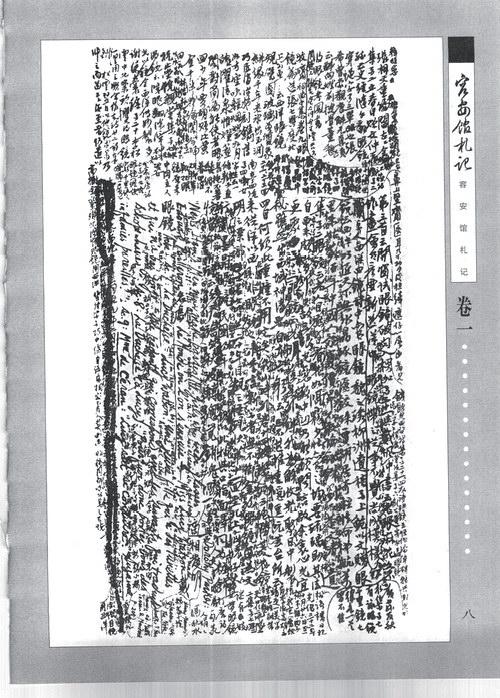

写于上世纪50年代的《容安馆札记》是钱锺书先生三大笔记体著作之一,自2003年由商务印书馆影印出版后,在学术界一直广受关注。但由于《容安馆札记》主要用细密的行草写成,中文之中又夹杂着大量的外文,札记稿的天头地脚又牵引加注了许多更为繁杂的文字,翻检之间,有“如观天书”之感。鉴于其阅读理解较之《管锥编》更难,一般性的研究和整理遂视为畏途,故《容安馆札记》虽出版多年,其研究成果并不多见,对于欲通过此著作一窥钱锺书先生学术思想的人而言,不能不说是个遗憾。

去年,《容安馆札记》电子版开始在“钱学”研究和爱好者群体中广为流传。赖“视昔犹今”等学人的学力毅力,整理后的电子版虽仍有不少缺漏,但因为是第一个可以用来参照对读的通俗化版本,故其学术价值和贡献很快得到普遍公认,以这个电子版的出现为标志,《容安馆札记》的研究成果系统化呈现的时代已经来临。

己亥新春,我读《容安馆札记》,偶然读到卷二第495条,一个埋在历史中的“成都豪侠”遂从钱锺书先生细密的行草字体中跳跃而出。

一

《容安馆札记》第495条所论及的主人,是东坡第三子苏过。钱锺书评苏过,认为其“近体诗最无佳致”,说他“矩矱虽存,精采已失,不复意态雄杰,只是气机平阔。”真要说他的好,也只有《飓风赋》和《志隐》两篇文章,“差有乃翁之气概。”

这样的评论或许并不会惹恼豁达的苏东坡。从《洗儿》中“惟愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿”两旬诗意来看,东坡或许并不希望苏过能有他这样的文采——乌台诗案可是因言获罪的先例。再者,“富不过三代”,为文又何尝不是这样?东坡盛名之下,苏过显然是很难超越的。

但钱锺书的评论并不是没有价值,此条所论,或可为研究和分析苏过本人者,提供一个先见的入口。

藉由苏过的诗文,成都豪侠范寥出现了。

苏过《斜川集》卷一《和范信中雪诗》,钱锺书先生并未全引,因为诗文显然不是他要论说的重点。但因为这关涉下文要重点谈及的范寥,所以不妨将两诗照录如下:

其一:春事已稍稍,雪泥阻游观。壮心本无多,老境嗟易阑。念子功名士,早嫌怀与安。弃繻事远游,肯待齿髪残。世事属餍耳,□□□□□餐。急流成一快,勇退人独难。慎守林泉幽,莫辞松桂寒。余龄付空寂,粗免非意干。愿同王翰邻,未暇贡禹弹。粃糠身外物,况复子所叹。

其二:君家寓城市,乃有山林观。高高复下下,卜筑殊未阑。昨夜三尺雪,闭门学袁安。且欣麦陇足,未怕红梅残。谁怜属国苏,取毡卧自餐。欲寻乌道往,反畏屐齿难。凛凛溪边竹,倚空争岁寒。俨如十九夫,玉山方总干。悲风动骚屑,伴我长铗弹。布衾冷如水,敢效无鱼叹。

苏过写此诗的对象,即诗题的“范信中”。这个人是谁,值得苏过在下雪天连篇累牍地奉诗酬答?好奇的读者难免会有疑问。钱锺书先生深得札记之文法,更能深体读者意慨,所以不惜利用稿纸的“天头”,更不烦要言,将自己广博读闻记忆里的范寥生平事迹一一写出,由此,一个成都豪侠的形象即呼之欲出。由文事而备侠注,钱锺书先生“札记”写作的旨趣,因此可见一斑。

检《容安馆札记》所论范寥之内容,大体可窥钱锺书先生“札记”体文章之思路和文法。

先是人物总论。钱锺书如何看范寥其人?“《和范信中雪莳》。按此即成都范寥,从山谷于宜州,为料理丧事者。其生平亡命任侠,吊诡多智。”

豪侠图(罗乐绘)

钱锺书先生说成都范寥,是给黄庭坚料理丧事的人,其所据是《独醒杂志》和《梁溪漫志》两本宋代史料笔记。检《梁溪漫志》卷十,有《范信中》一文,可观其生平:

宜州山谷祠

“范寥字信中,蜀人,其名字见《山谷集》,负才豪纵不羁,家始饶给,从其叔分财,一月辄尽之,落寞无聊赖,欲应科举,人曰:若素不习此,奈何?范曰:我第往,即以成都第二名荐送。益纵酒,遂殴杀人,因亡命改姓名曰花但石,盖增损其姓字为语,遂匿傍郡为园丁,久之技痒不能忍,书一诗于亭壁,主人见之愕然曰:若非园丁也。赠以白金半笏遣去。乃往称进士,谒一钜公忘其人,钜公与语,奇之,延致书室教其子。范暮出,归辄大醉,复殴其子,其家不得已遣之。遂椎髻野服诣某州,持状投太守翟公(思),求为书吏,翟公视其所书绝精妙,即留之。时公巽参政立屏后,翟公视事退,公巽前问曰:适道人何为者?翟公告以故,公巽曰:某观其眸子非常人,宜诘之。乃召问所以来,范悉对以实。问习何经,曰治《易》书。翟公出五题试之,不移时而毕,文理高妙,翟公父子大惊,敬待之。已而归南徐,置之郡庠,以钱百千畀州教授,俾时畀其急缺,且嘱之日:无尽予之,彼一日费之矣。顷之翟公得教授者书云:自范之留,一学之士为之不宁,已付百千与之去,不知所之矣。未几翟公捐馆于南徐,忽有人以袖掩面大哭,排闼径诣穗帷,阍者不能禁,翟之人皆惊,公巽默念此必范寥,哭而出,果范也。相劳苦留之宿,天明则翟公几筵所陈白金器皿荡无孑遗,访范亦不见。时灵帏婢仆门内外人亦甚多,皆莫测其何以能携去而人不之见也。遂径往广西见山谷,相从,久之山谷下世,范乃出所携翟氏器皿尽货之,为山谷办后事。已而往依一尊宿(忘其名),师素知其人,问曰:汝来何为?曰:欲出家耳。能断功名之念乎?曰:能。能断色欲之念乎?曰:能。如是问答者十馀反,遂名之曰恪能。居亡何,尊宿死,又往茅山投落拓道人,即张怀素也,有妖术,吕吉甫、蔡元长皆与之往来,怀素每约见吉甫,则于香盒或茗具中见一圆药跳掷,久之旋转于桌上,渐成小人,已而跳跃于地,长大,与人等,视之,则怀素也。相与笑语而去,率以为常。时怀素方与吴储侔谋不轨,储侔见范愕然,私谓怀素曰:此怪人,胡不杀之?范已密知之矣。一夕储侔又与怀素谋,怀素出观星象曰:未可。范微闻之,明日乃告之曰:某有秘藏遁甲文字在金陵,此去無多地,愿往取之。怀素许诺。范既脱,欲诣阙而无裹粮,汤侍郎(东野)时为诸生,范走谒之,值汤不在,其母与之万钱。范得钱径走京师上变,时蔡元长、赵正夫当国,其状止称右仆射而不及司空、左仆射,盖范本欲并告蔡也。是日赵相偶谒告,蔡当笔据案,问曰:何故忘了司空耶?范抗声对曰:草茅书生不识朝廷仪。蔡怒目,嘻笑曰:汝不识朝廷仪。即下吏捕储侔等狱具。怀素将就刑,范往观之,怀素谓曰:杀我者乃汝耶?范笑曰:此朝廷之福尔。又谓刑者曰:汝能碎我脑,盖乃可杀我。刑者以刃斫其脑,不入,以铁椎击之,又不碎。然竟不能神,卒与储侔等坐死。洎第赏,范曰:吾不能知此,汤东野教我也。遂急逮汤,汤惶骇不测其由,既至,白身为宣德郎御史台主簿,范但得供备库副使勾当,在京延祥观,后为福州兵钤。其人纵横豪侠,盖苏秦、东方朔、郭解之流云。”

这篇文章由于是宋人记录,因此可信度相当高,范寥其人的发现和接受史,除了多参之于《黄庭坚集》外,也多本于此。范信中出生成都豪族,年少时曾创下了一个月挥霍完家里分得的财产的记录。负才不羁,以成都解试第二名荐送。后因流落江湖,纵酒杀人,不得已改名换姓,当过园丁,也当过私塾先生,但都不长久,后来得太守翟思的欣赏而礼聘为书吏。但信中拿了钱又流落江湖。不久翟思故,信中奔丧,翟家留其住宿,信中乘机偷走宴席上摆设的白金器皿。不久到宜州,跟随黄庭坚,黄庭坚去世后,信中为其办理丧事,其所用资金即变卖翟思府上的白金器皿所得。后来,信中以举报张怀素谋反而授供备库副使官职,后升为福州兵钤。

后是分说。所据除上述两部宋代史料笔记外,尚有陆游的《老学庵笔记》、王明清《挥麈后录》、《建炎以来朝野杂记》等著作。谈范信中盗白金器皿、出版《宜州家乘》等事,不过对陆游《老学庵笔记》记录“高宗问黄庭坚甥徐师川信中是谁”的传闻,钱锺书引清人郑珍的话认为“放翁此处盖亦传闻之失”。但后来言说范寥其人者,都好谈及这段宫中秘闻,以此为范寥“终不能自达而死”而感到惋惜。

二

将《梁溪漫志》“纵横豪侠”和钱锺书先生“亡命任侠”的总论合观,范寥作为“成都豪侠”的总体历史定论是不差的,但又似乎不完全准确。从其生平事迹来看,少年时一个月挥霍完家财当然也可以被看成是豪侠的品性,随后纵酒杀人、流落江湖如果没有文采和正义作为支撑,则难免沦落为江湖混子,哪里有他历史留名的机会。今天人们所津津乐道者,却恰恰是他偷翟家的金器最后变卖了为一代文豪黄庭坚办丧事的义举。前之左道旁门,后之正统善义,人们愿意为这样的终局改变传统的是非观念和正邪认知。

钱锺书先生所言范信中“为(山谷)料理后世者”,不失为范寥生平事迹总论之先声。按《容安馆札记》约成书于上世纪50年代,惜未引起学术界广泛注意。2006年,《文史知识》杂志在当年的第六期上,刊出了署名为张静的文章《黄庭坚的临终关怀者——范寥的传奇人生》,其所本皆源于钱锺书先生所据两大宋代历史笔记。张静将其定位为“黄庭坚的临终关怀者”,其持论近于钱先生的“为(山谷)料理后事者”,前论俗近好懂而后论更雅驯通情。提法虽然不一,但总体指认却是相通的。

一个流落江湖的豪侠,如何一变而为仗义匡士的文人?这还得从范寥的家世说起。

据考,范寥先祖范隆于广明年间(880-881)迁居成都。到其孙范绍温时,已成为成都有名的家族。范绍温生子范昌佑,范昌佑生两子,长子范瑑,次子范瑑生二子范度、范祥。范度这一支在北宋相当兴盛,他有三个儿子,其中就有官至翰林学士、与司马光齐名的北宋名臣范镇(1008-1088)。在曾孙辈中,还有官至翰林侍讲学士的范祖禹(1041-1098),可谓文运兴旺。

与范瑑这一支相比,范璨这一支显得默默无闻,不过传了四世,到范镇的孙子、范祖禹这一辈时,却出现了范寥这样一位奇特的人物,可见范寥的家族基因上还是在文而非侠上。受家族基因影响,范寥的文学底子非常扎实,所以即便他受唐代传奇中豪侠风度的影响而深慕豪侠风气,骨子里还是对温柔敦厚的文学风尚念念不忘。范静认为:“范寥当为山谷的书法名望、诗歌造诣吸引而来”当然不是凿空之论,黄庭坚说范寥“好学士也”,当然不仅仅是出于客气,而是范寥实际的文学修养如此。

《容安馆札记》样本

范寥真为山谷书法名望、诗歌造诣吸引而去?修水县长期从事文物研究的陈靖华先生认为并非如此。他通过详细考证,得出了范信中为黄庭坚妻舅的结论。如此出于亲戚间的责任,当然淡化了范信中的侠义色彩。(《范信中其人》,陈靖华,《九江师专学报》,2003年第4期)既是妻舅,黄庭坚从贬去宜州到最后在宜州去世,范信中当然有照顾和料理的责任,早年“酗酒斗殴,狂歌短叹,是故意装作,以掩人耳目而已”,实际是暗中保护黄庭坚。陈靖华还通过考证认为,黄庭坚病逝宜州时,有外甥徐师川、好友唐次公、蒋津等人在榻前,绝不是范信中在《宜州家乘》序言中所说的“子弟无一人在侧,独余为经理其事”。然则徐师川等为什么对《宜州家乘》序中那些不符合事实的内容视而不见,避而不谈呢?陈靖华认为:这主要是出自亲情、友情,情愿自己受点委屈,成全他人之美。

真侠义还是假侠义?依附于历史文献的当代研究本质是还历史人物本来面目,但陈靖华的《范信中其人》一文,却让范信中的形象更为扑朔迷离。

三

《梁溪漫志》中《范信中》一文,还有一段范信中举报张怀素谋反并得朝廷授官一段值得细说。

范信中在宜州办理完黄庭坚丧事后,走投无路投靠了落拓道人张怀素。时张怀素与吴储、吴侔密谋造反,因吴储、吴侔认为范信中是怪人,遂唆使张怀素杀了范信中。范信中有察觉,便以计脱身,在得到好友汤东野母亲资助的万钱后,到京城告发了张怀素。张怀素谋反“事泄,朝廷兴大狱,坐死者数十人。”(王明清《挥麈后录》)朝廷论功行赏,范信中举荐汤东野,说这都是汤东野教之故。于是朝廷授予汤东野宣德郎、御史台主簿,而范信中被授予供备库副使。很显然,范信中的豪侠之举,正在于他没有独自吞功,而将主要功劳推让于给予他良好政治教导的汤東野。

宋人编撰的人物传记《京口耆旧传》里,对范信中这段告发谋反的事迹却有另一番叙述:范寥离开宜州后,来到和州,闻知张怀素与知州吴储兄弟谋逆,于是乔装打扮,要求做张怀素的仆隶。张怀素问范寥识不识字,范寥说不识。为了考察范寥,张怀素让范寥晚上留宿于一间书室,范寥入书室后,倒头便睡,对满屋文字看也不看。张怀素还进一步试验范寥,写了一封诉讼范寥的文书,让范寥持入州府,范寥就真的这么办了,根本不知道文书上写些什么。张怀素因此大喜,从此凡是张怀素与吴储兄弟密谋逆反的书信,都让范寥传递,于是范寥掌握了张怀素等谋逆的证据,从而上京告发。(参《京口耆旧传》卷五“范寥条”)

《京口耆旧传》是一部人物传记总集,当然有传奇的部分,因此不如《梁溪漫志》更值得采信。而在《挥麈后录》卷八的记录里,范寥之所以追随黄庭坚,却是身受张怀素之命,怂恿黄庭坚谋逆。黄庭坚听说范寥的谋逆之计,惊恐万分,掩耳而走。不久黄庭坚去世,范寥更为窘迫,于是听从黄庭坚生前的主意,上京告发张怀素。

对读三著中关于范信中的记录,我们倒也不难对范信中的侠义行为作出合于人物心理和情理的分析:范寥当初投靠张怀素,难免有投机心理,这合乎他作为江湖游侠的利益动机,并不完全是为了摘奸去患而刻意委身潜敌,只是到了后来,他发现张怀素等人的谋反根本成不了气候,才以计脱身,上京告发,不仅一举洗白了自己这段危险的从逆生涯,还得到了朝廷的恩授,从此告别江湖游侠动荡不居的生活,真可谓一举两得,其趋利避害的远见和能力真非同一般。

值得特别一说的是:张怀素谋反案牵涉众多朝廷要员,其中就有王安石。王安石将自己的长女嫁给同僚吴充之子吴安持。吴安持生子吴侔,即张怀素谋反案中的三大主犯之一,和张怀素及堂兄吴储一同被凌迟。这个被王安石寄予厚望的外孙,最终却落得如此下场,不能不让人欷歔叹惋。吴侔被凌迟之时,王安石已亡故21年,他当然看不到小外孙的人生悲剧,不然,他会在那首传之后世的《赠外孙》诗里,告诫外孙“长成须远张怀素”,而不是“长成须读五车书”了。

四

范信中最后的人生履历,按《梁溪漫志》记录,为“福州兵钤”。这是一个全称为“兵马钤辖”的从六品军职,领福州兵马之事,职位大约近于今日的福州军分区司令员。

从举报张怀素谋反得功授从八品的供备库副使,到后来的从六品福州兵钤,范信中的官升得并不是很大,但好歹成为了朝廷武官,不用再游侠江湖。范信中的人生逆转,真可谓得之于侠者多也。张静在《黄庭坚的临终关怀者——范寥的传奇人生》一文中,谓其“左手弓刀,右手书笔”,宽柔刚毅,侠儒兼之,评价甚高。

范信中儒的一面能否当之?《梁溪漫志》谓其文理高妙,书法精妙,可惜没有多少作品留下来。其传世诗文仅有一首七绝《从庭坚城南晚望》,水平一般,不足评议。诗云:此邦虽在牂牁南,更远不离天地间。人生随处皆可乐,为报中原祗如昨。

范信中留下来的另一篇诗文,便是《宜州家乘》序,其全文如下:

“崇宁甲申秋,余客建(康),闻山谷先生谪居岭表,恨不识之。遂溯大江,历湓浦,舍舟于洞庭,取道荆、湘,以趋八桂,至乙酉三月十四日始达宜州,寓舍崇宁寺。翼日,谒先生于僦舍,望之真谪仙人也。于是忘其道途之劳,亦不知瘴疠之可畏耳。自此日奉杖履,至五月七日,同徙居于南楼。围棋诵书,对榻夜语,举酒浩歌,跬步不相舍。凡宾客来,亲旧书信,晦月寒暑,出入起居,先生皆亲笔以记其事,名之曰《乙酉家乘》,而其字画特妙。尝谓余,他日北归,当以此奉遗。至九月,先生忽以疾不起,子弟无一人在侧,独余为经理其后事,及盖棺于南楼之上,方悲恸不能已。所谓《家乘》者,仓卒为人持去,至今思之,以为恨也。绍兴癸丑岁,有故人忽录以见寄,不谓此书尚尔无恙耶!读之倪然,几如隔世,因镂板以传诸好事者,亦可以见先生虽迁谪,处忧患,而未尝戚戚也,视韩子退(退之)、柳子厚有间矣。东坡云御风骑气,与造物游,信不虚语哉。甲寅四月望日,蜀郡范寥信中序。”

此序文较之上绝的平淡,最可贵者乃在于情真意挚,因此可称高妙。《京口耆旧传》称其晚年“诗酒自放,吕本中、韩驹等皆尝与之唱酬”。在吕本中的《东莱先生诗集》卷一四那首《简范信中》里,范信中被吕本中誉为诗人:“诗人例穷君不然,画堂绣户罗婵娟。当时乘醉出三峡,至今妙句留西川。底事新来多退缩,梅花满眼看未熟。便期载酒约来冬,似要恶诗相抵触。晓来寒凛似中原,君忍闭门清昼眠。我病犹能相追逐,知君心期终不俗。但携二妙唤诸公,一醉落花吾亦足。”

范信中留在西川的妙句可惜没能留下来,今人失去了品藻其文的机会。虽然知道范信中心期不俗,但此时的范信中已到人生暮年,江湖豪侠之气也已蜕尽,他怕是再难有所作为了。曾为中书舍人的朱翌写了一首《简范信中》的同题诗,又称范信中为公子,这大约是范信中尚未在朝廷任职之前写的吧:

“天下皆闻公子贤,轻裾长袖更争妍。青春自向东山好,下客空怀代舍迁。生活不甘诗冷淡,年光专用酒留连。直须万里骑黄鹄,俯仰安能在一椽。”

朱翌因不依附秦桧,被谪居韶州十九年。因此,尾联是在勉励范信中,实际也是在自我激励。

由是观之,范信中因家学渊源,承继了范氏先祖的文学基因,加之曾从黄庭坚游,得到熏陶,具有很高的文学修养和艺术寄托。其平生最大之功业,在于为《宜州家乘》作序并主持出版,为研究黄庭坚的晚年生活提供了重要的信史。这当然是可以载之儒行的一个善举。

五

最后,我们还是要做出一个结论:范信中当得起“豪侠”这个称谓吗?

《梁溪漫志》中,范信中一个月挥霍完家财的壮举,是当不得豪侠之称的,看起来更像是个富家浪荡子。而杀人改名,作园丁、当家塾,都只是江湖传奇,上不得席面。盗取翟家白金器皿以备黄庭坚丧事之用,则更近于文人踵事增华,附丽传言,当不得真。如陈靖华先生的考证,其以妻舅之身份照顾黄庭坚并料理黄庭坚后事,更多出于亲戚间的责任而非侠义之举,更何况,其在《宜州家乘》序言里所称的“子弟无一人在侧,独余为经理其后事”也颇多疑点,早有人提出了有其他人在场的证据。如杨万里《诚斋集》》卷一一七《蒋彦回传》记载蒋湋为黄庭坚办理后事:山谷卒,为买棺以敛,以钱二十万具舟送归双井云……又,叶廷管《吹网录》卷四《山谷(宜州家乘)非原本》称:自其(范寥)三月到宜之后,略不齿及唐、蒋(指蒋湋)二人名,其中不能无疑。盖寥本倾险之士,细味其序文前后諸语,及以窃逃翟氏银器事揣之,《家乘》之失,当即寥所藏匿,而托言他人持云,春藏匿者正为计削去唐、蒋之名,独攘其美。故事阅三十年,又托言友人录寄而刊板。曰“当寄”,明非原本,此以避时人索阅山谷手书,且可意为粉饰,争名之心,至此可为极巧,而亦极苦矣。

但是这些证据并没有改变范信中成为“独立一人为黄庭坚办理后事”,原因盖同于黄庭坚甥徐师川的心理:出自亲情、友情,情愿自己受点委屈,以成全他人之美。

很显然,宋以后的士林是非常乐意传播这段文坛佳话的,其中不全然是出于对范信中的成全,更多的是希望这个士林美谈一直流传下去,以安天下读书人之心。要知道,黄庭坚苦病死于宜州,范信中的临终关怀,虽然有一些小瑕疵小问题,但大体讲来,总是一件值得安慰和肯定的义举。

明乎此,我们也不难对范信中作出最终的评价:以文事论,范信中尚不足以目为显儒;以侠义论,范信中不过用财如粪土、善于投机择利的豪侠,尚未达到为国为民之大侠高度。仅从时人成全的“独立一人为黄庭坚办理后事”及为《宜州家乘》作序并主持出版这两点来看,其儒侠兼之的评论是当得起的。

六

要说论范信中之的确,或许还是要推黄庭坚。毕竟,这是他晚年朝夕相处的人。

在《和范信中寓居崇宁还雨二首》其一里,他是如此定义范信中的:

“当年游侠成都路,黄犬苍鹰伐狐兔。二十始肯为儒生,行寻丈人奉巾屦。千江渺然万山阻,抱衣一囊遍处处。或持剑挂宰上回,亦有酒罢壶中去。昨来禅榻寄曲肱,上雨傍风破环堵。何时鲲化北溟波,好在豹隐南山雾。”

看到关键词了吗?游侠,儒生。这是黄庭坚最后留给范信中最准确的人生定位。范信中凭借《宜州家乘》成全了黄庭坚的晚年岁月,而黄庭坚却用这首诗,成就了范信中的一生。这,不能不说是他们难得的人生缘分。

《容安馆札记》书影